Cierro una semana en la que he vivido dos experiencias infrecuentes. La primera ha sido un viaje, breve pero intenso, a Montejo de la Sierra, un pequeño municipio situado en el vértice norte de Madrid, en plena sierra del Rincón, en cuyo término sobrevive el hayedo más meridional de Europa. La segunda, la lectura (en buena parte relectura) de Transeúnte central y otros poemas, de Miguel Labordeta, en edición de José Luis Calvo Carilla, profesor de la Universidad de Zaragoza con quien, en mis años en RTVE, forjé una amistad que al día de hoy se mantiene. Diría más: se ha acrecentado notablemente gracias a encuentros posteriores y a un intercambio de correspondencia tan irregular como necesario.

Por sierra pobre

Montejo de la Sierra. Referente de un pequeño paraíso vegetal en medio de la llamada sierra pobre de Madrid. Viajé allí el pasado miércoles, en un día laboral en el que yo no laboraba, y fue esa circunstancia precisamente, es decir, el hecho de que se tratara de un día no festivo, lo que otorgó al viaje una calidad extraña y, a la vez, nueva. Fue un día de claros y nubes que aproveché para acopiar notas y sensaciones para un libro en proyecto: la segunda parte, que tiutlaré Caminos de sierra pobre, de mi libro viajero Por la sierra del agua. También para recuperar los paisajes y olores que, sin pretenderlo, se convirtieron en inquietantes personajes en mi novela La mujer muerta, recuperación que, estoy seguro, tiene mucho que ver con su reedición, el próximo otoño, por un imaginativo y riguroso sello independendiente: Rey Lear.

Viví una experiencia grata y emocionante. Tomé fotografías, respiré la soledad absoluta de un paisaje de montañas cubiertas de monte bajo, de robledales y carrasca, surcada por arroyos de agua abundante y de absoluta transparencia que acaban perdiéndose en frondosos bosques de pino joven y arces. Recorrí pequeños caminos que avanzaban bordeando huertos feraces o ríos afluentes del Jarama o del Lozoya, me detuve ante ruinas de refugios de pastores, de antiguos explotaciones ganaderas, ahora abandonadas a la acción de las zarzas, las enredaderas silvestres o el espino albar, de aldeas perdidas en el monte. En el trayecto hasta Montejo, tras dejar la autovía del Norte (antigua Nacional I) y detenerme ante un raro edificio abandonado, como la carcasa de una vida remota y desconocida (ved la fotografía), crucé dos pequeñas localidades de remozados edificios de piedra y en fase de recuperación de la tradicional arquitectura de montaña: Gandullas, levantada entre huertos y fresnedas, un pueblo todavía en el llano, y Prádena del Rincón, bellísima antesala, con una iglesia de Santo Domingo iniciada en el siglo XII (ahora en restauración), de Montejo, una pequeña ciudad que, con E. y con mis hijos había visitado en domingos irrepetibles y perdidos en un tiempo que, extrañamente, me parece remoto.Tanto Gandullas como Prádena (y, en el regreso, un pueblo diminuto llamado Piñuecar) eran pueblos vacíos, sin apenas gente, en los que, mientras tomaba algunas fotografías, pude encontrar, como paseantes sin destino (o con un destino demasiado conocido) a un par de viejos embutidos en negrísimos ropajes. Sé que en los fines de semana se convierten en lugar de retiro de numerosas familias de Madrid. Pero ése es el paréntesis: la cotidianidad, la norma, es una soledad absoluta en la que los vencejos, los corzos ocultos entre la fronda y las aves rapaces y los vientos del norte que cruzan Somosierra y descienden hacia las grandes superficies acuáticas de los embalses del Valle del Lozoya o de la presa del Atazar, aportan movimiento y vida no vegetal.

Río Cocinillas. En el camino a Montejo

Durante cerca de dos horas paseé por las calles de Montejo, bebí una cerveza en un bar cuyos clientes, con aspecto de prejubilados de alguna empresa industrial hace tiempo reconvertida (¿Pegaso, SKF...?) hablaban de fútbol y del Mundial inminente. En la pared, una fotografía de grupo del Real Madrid de la temporada 2004-2005 y algunos curiosos y anacrónicos anuncios que parecían escritos en una era remota y cuya transcripción me reservo para mi futuro libro viajero. Después paseé por las umbrías de un hayedo primaveral y explosivo de verdes proyectándose sobre un Jarama recién nacido y de limpísimas aguas. He de confesar que no me fue fácil pensar que estaba en la región de Madrid, a un hora de la Puerta del Sol, que le di no pocas vueltas al componente mágico, casi inverosímil, de esa reflexión tantas veces abordada cuando recorro los parajes de mis novelas más queridas. Almorcé, una hora más tarde, en Prádena en una tasca mezcla de colmado y de bar de los cincuenta, entre inmigrantes polacos procedentes de la obra de restauración del templo de Santo Domingo y, ya con la tarde, volvía al tumulto de Madrid..

De Miguel Labordeta

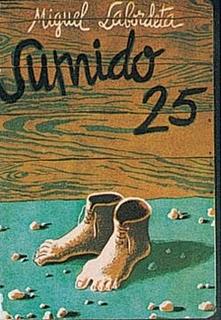

Miguel Labordeta, como Leopoldo María Panero (aunque en un plano distinto), como Aníbal Núñez, como Alfonso Costafreda, como Javier Egea, forma parte de la nómina de poetas extraños, semimalditos o malditos, que enriquece de manera notable la geografía de la poesía contemporánea en castellano. Cuando comencé a tener noticia de Miguel Labordeta lo primero que supe fue que había muerto en 1969, con 38 años. Era un muerto joven, un muerto prematuro y provinciano de vocación universal y eso le dio un cierto aura de malditismo a mis ojos de lector/poeta atento a lo extraño, avizor a cada descubrimiento, que comenzaba a tantear el territorio de la escritura. Fue mi pasión por cierta poesía insumisa en los años tardíos de la dictadura y de mi adolescencia, años de lectura de Sumido 25, o de aquel extrañisimo volumen de poesía dispersa editado en la mítica colección Ocnos de Carlos Barral, La escasa merienda de los tigres. Miguel Labordeta tenía, para mí, algo de raro antecedente del cantautor y viajero por caminos de la España profunda José Antonio y tenía mucho de poeta que vivió recluido en la ciudad de Zaragoza sin intentar el "asalto" al mundo literario de Madrid, empeño ten extendido en los años cincuenta y sesenta entre los escritores y artistas nacidos en la periferia.

Labordeta llegó a mí, en aquellos años, vinculado a nombres como Chicharro, De Ory, Sernesi, Crespo, Carriedo, como una rama periférica y rebelde, mezcla de expresionismo y surrealismo, del postismo. Traía (todo es subjetivo, claro) un mundo para mí desconocido: el de la resistencia civil en la provincia, el de los núcleos literarios alrededor de revistas imposibles y tertulias entre el miedo y el desafío, el de una poesía que escapaba a los cánones de la España oficial de la época.

José Luis Calvo, en un magnífico prólogo de 61 páginas, nos abre inmensas ventanas a la vida y a la obra de Miguel ("Su voz lírica", nos dice, "ha sido identificada con la de un miembro de la generación echada a perder con la guerra civil, con la de un beat desenfrenado y precoz a la manera del Allen Ginsberg de Aullido o con la de un outsider, un desplazado voluntariamente de la vida"). Pero no sólo eso: la colección Clásicos Marenostrum, que acoge Transeúnte central y otros poemas y que dirige Santos Sanz Villanueva incorpora un apéndice de documentos teóricos de Labordeta y de algunas de las más significativas críticas de la época a su obra (José-Carlos Mainer, Ángel Crespo, Antonio Fernández Molina, ente otros).

En esta Feria del Libro de Madrid será un libro que nadie (o muy pocos) recomendarán, un libro oculto en la caseta de una editorial muy poco conocida (ni siquiera está en el colectivo "indi" de Contextos), Marenostrum, pero un libro poderoso, lleno de poesía perturbadora y original, cargada de sustrato existencial y de una actitud crítica de plena vigencia en este siglo XXI lleno de incertidumbres. Un libro plenamente recomendable para los jóvenes lectores de poesía. Y para los menos jóvenes que no se han acercado, todavía a la obra del singular poeta zaragozano. Os dejo como muestra el poema "Luz sumergida" de su libro Sumido 25 y recogido en el libro de Marenostrum:

Luz sumergida en el poso de la sangre

presentimiento trémulo

de una quietud misteriosa

cegada por la ilusión del tiempo

pura eternidad

en el corazón humano refugiada.

Solamente aquella hora espera

aquel terrible momento

en que el Hombre

madurado en su peregrinar

desgarrando el dogal de los días

entone la canción del recién nacido dios.