Rotos bajo el sol pródigo de España, los campesinos morían atravesados por la lnza del esfuerzo diario. Entre surcos y semillas, se levantaba el último bastión de épocas demasiado cercanas, donde los derechos estaban guardados bajo siete llaves por una noble minoría, donde el Antiguo Régimen, hecho fuerte, se resistía a desaparecer. Dispuestos a sembrar la igualdad y la libertad en las huertas españolas, los liberales del XIX emprendieron un conjunto de reformas que, en vez de mejorar la situación de los labriegos, los convirtió en vasallos de la modernidad, al arbitrio de nuevos y viejos amos.

En clara inferioridad, los liberales consiguieron eliminar de los campos españoles las arbitrarias exigencias heredadas del feudalismo, pero no se atrevieron a poner en duda los derechos nobiliarios sobre las tierras. De esta manera la pretendida revolución agrícola se quedó modestamente en un simple apaño entre la aristocracia, que mantuvo su preeminencia social, y la burguesía, más preocupada por amarrar en el campo los beneficios de la desamortización que por subirse al tren de la industria. Debido a este arreglo, la economía española seguiría colgada del campo, donde la ganancia era segura, y retrasaría su ingreso en la modernidad del motor y la fábrica.

Desde las Cortes de Cádiz la burguesía sabe que la tierra es un bien privado al que se puede acceder sin cortapisa alguna. Sus anhelos de cambio chocaban, no obstante, con los privilegios ganaderos, las fincas de manos muertas o las propiedades de titularidad colectiva. Aunque la asamblea gaditana había incorporado los señoríos jurisdiccionales al Estado, se permitió a los nobles seguir cobrando las rentas y se les reconoció sus títulos de propiedad harto dudosos. Nadie quería enfadar a la nobleza, por miedo a que su represalia hiciese peligrar el ascenso social y el enriquecimiento de los pioneros del capitalismo.

Cortes de Cádiz

Si hasta 1820 los ayuntamientos defienden sus tierras comunales en sintonía con el interés popular, conforme avanza la desamortización se encariñan con las oligarquías, ocasión que aprovechan los aristócratas andaluces para arrancar al Tribunal Supremo las patentes de propiedad dispuestas. Aprendido el método, los nobles se especializan en el mercadeo de influencias sobre la base de la manipulación del poder local y anuncian ya la era del caciquismo característico de la España de fin de siglo, cuando los propietarios manejen desde Madrid el guiñol provincial.

En el crepúsculo del régimen señorial, los bolsillos nobiliarios debieron aguantar la caída de los precios agrícolas, la decadencia de la ganadería y, sobre todo, el final de su cartera de impuestos. Pero de nuevo vendría el Estado en su ayuda cambiándoles los tributos feudales por deuda amortizable o dándoles otras jugosas compensaciones a costa del erario. Sin haberlo soñado nunca, la nobleza se quitó de encima su endémica ausencia de liquidez y se alzó con un rico patrimonio que, libre de las trabas de los mayorazgos, pudo redondearse con compraventas regidas por criterios de productividad. Nacen así los modernos latifundios de Extremadura y Andalucía con los que la aristocracia mantuvo su categoría social en plena época de triunfo burgués.

Nada de esto ocurrió con la Iglesia y los ayuntamientos cuando llegó la hora de imponer el dogma liberal de privatización de las tierras colectivas. No se trata solo de poner en práctica el decálogo agrario de la burguesía; también apremiaba dar un respiro a las arcas públicas y ganarse estómagos agradecidos para combatir el carlismo. Las órdenes religiosas son las primeras en padecer el rigor de la desamortización, las mismas que ya habían experimentado la fiebre acaparadora de José Bonaparte y el Trienio.

Acuciado por el gasto de la guerra civil, el ministro Mendizábal programa, a partir de 1836, la venta de bienes eclesiásticos, en la esperanza de inyectar al Estado la salud necesaria y seguro de ofrecer al campo inversiones y mejoras no garantizadas por la Iglesia. En sus años de negocios en Londres, el banquero gaditano había aprendido los fundamentos económicos del liberalismo y esperaba sacudir la pereza española forzando a sus compatriotas a generar riqueza mediante la compraventa de tierras y especulación. Como medida preparatoria de su trabajo desamortizador, Mendizábal ordenó la exclaustración de los 24.000 regulares que componían el censo de la Iglesia española.

Restos de lo que fue el Monasterio de los Jerónimos Santa María de la Armedilla

Con ánimo de facilitar las compras en la subasta, dividió las fincas más grandes, pero las élites locales consiguieron recomponerlas con la complicidad de las comisiones encargadas del reparto y la diligencia de sus testaferros. Pese a las facilidades ofrecidas en la forma de pago, la venta de bienes de la Iglesia no adquirió envergadura hasta 1839, para alcanzar su máximo, cuatro años más tarde, con las nuevas leyes desamortizadoras de Espartero.

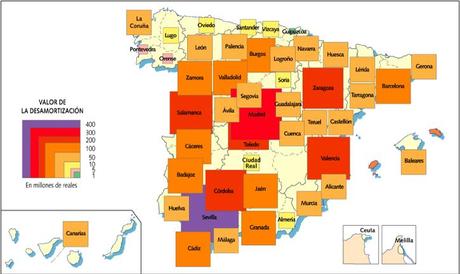

Aunque los moderados de Narváez serenan el temporal y el Concordato devuelve a su propietaria la tierra no enajenada, la secularización del suelo revestirá grandes proporciones en el Valle del Duero, Valencia y la vega del Guadalquivir, territorios donde la Iglesia poseía de antiguo mayores riquezas, a los que se unen Extremadura y La Mancha al disolverse las órdenes militares.

De acuerdo con la moda desamortizadora, los gobiernos de Isabell II echan el ojo a la propiedad municipal, que desde el siglo anterior los ilustrados observaban. Como premio a la lucha contra el invasor francés, las Cortes gaditanas habían decidido repartirla entre los vecinos, pero se adelantaron los notables lugareños obligando a los ayuntamientos a saldar la deuda que mantenían con ellos a cambio de los terrenos comunales. No obstante, cuando a partir de 1833 las entregas gratuitas dieron paso a las ventas, la mayoría del patrimonio formado por fincas públicas estaba casi intacto.

La desamortización de Madoz liquidaría en 1855 todas estas tierras junto con los últimos resquicios de los latifundios del clero y la corona, supervivientes de anteriores pujas. Con los beneficios obtenidos en la subasta, el Estado pagó parte de su deuda, invirtió en obras de infraestrutura y dio un empujón a su escueta red ferroviaria.

Red Ferroviaria española en 1855

Sin dejar de afirmar que pudo haberse hecho mejor, la desamortización logró casi todos sus objetivos. Una cuarta parte del suelo entró en los circuitos comerciales a unos precios baratos pero no regalados, la deuda se redujo a límites soportables y las expropiaciones en masa contribuyeron al desarrollo productivo. Sin embargo, las ventas no lograron modificar el mapa español de la desigualdad y las tierras siguieron, más o menos, en poder de los de siempre, agigantándose los latifundios en Andalucía, la Mancha y Extremadura, de acuerdo con una tendencia que se acelera en el reinado de Alfonso XIII, al tener que malvender sus bienes los labradores arruinados por la crisis de final de centuria.

Tras un siglo de revueltas agrarias, los latifundistas sureños controlaban gran parte de la superficie cultivable, gracias a sus alianzas con el gobierno y a los beneficios comerciales derivados de la neutralidad española en la Guerra Mundial.

Símbolo por excelencia de ostentación social, el campo pasa a convertirse en un negocio al que se le exige una rentabilidad económica. Conformes con esta filosofía, tanto nobles como burgueses, todos terminan siendo terratenientes. Los campesinos resultaron los más perjudicados de los nuevos aires capitalistas al perder el escudo que los comunales ofrecían y quedar sometidos al juego de la oferta y la demanda en los contratos de trabajo y en el arrendamiento del suelo. Ironía de vivir en la despensa de España y no tener con qué dar de comer a sus familias. Son los pobres de la desamortización, gente desesperada dispuesta a incorporarse a las filas del carlismo o a tomar el camino de las ciudades para hacerse proletaria de la nueva industria.

FUENTE: ÁLBUM DE LA HISTORIA DE ESPAÑA (Fernando García de Cortázar)

0.000000 0.000000Share this:

- Imprimir

- Correo electrónico

- Digg

- Share on Tumblr