Dirigía repetidamente su vista hacia poniente, sin obtener mayor fruto que el de quedar cegado durante varios minutos por el sol estival. Una vez que había dado por perdida la vida, empezaba también a entregarse a la desesperanza.

Dirigía repetidamente su vista hacia poniente, sin obtener mayor fruto que el de quedar cegado durante varios minutos por el sol estival. Una vez que había dado por perdida la vida, empezaba también a entregarse a la desesperanza.Caminó a lo largo del peristilo del templo de Apolo, recontando una a una las diecisiete columnas de su fachada principal, rozando con los dedos las desgastadas acanaladuras, como tenía por costumbre, y enfiló la calle que conducía al centro de Ortygia.

Experimentaba la terrible sensación de que todos le miraban angustiados, suplicándole en silencio que realizase un milagro más de los suyos. Pero ya había agotado sus recursos. Entre abrumado y avergonzado, alcanzó la plaza del templo de Artemisa.

Sus idas y venidas no le resultaban extrañas a la población, que estaba habituada a verle al frente de las operaciones militares. Aunque, en los últimos tiempos, había reducido sensiblemente su implicación en la defensa de la ciudad, con el fin de terminar de responder la correspondencia atrasada, y de completar algunos de sus tratados.

Sus idas y venidas no le resultaban extrañas a la población, que estaba habituada a verle al frente de las operaciones militares. Aunque, en los últimos tiempos, había reducido sensiblemente su implicación en la defensa de la ciudad, con el fin de terminar de responder la correspondencia atrasada, y de completar algunos de sus tratados.A su edad, le comenzaba a suponer un notable esfuerzo reordenar sus ideas para plasmarlas en el papiro. Y cuanto más escribía sobre sus estudios, más dudas le asaltaban acerca la idoneidad de los métodos utilizados.

Después de la muerte de su mujer, la única compañía fiel que le quedaba, además de los sirvientes, era su amigo Licón de Corinto. Y ahora había tenido que despedirse también de él, quizás para siempre, pues ambos corrían un serio peligro.

Nunca imaginó una vejez tan agitada, ni que su supervivencia dependería de hallar aplicaciones prácticas a sus conocimientos. Él prefería abstraerse con los planteamientos teóricos, con las fórmulas, con los rompecabezas mentales.

Al menos así había acontecido desde que inició su formación en la remota Alejandría. De vez en cuando, se arrepentía secretamente de haber abandonado aquella cuna del saber, la prestigiosa Escuela fundada por Alejandro el Grande, en torno a la cual se daban cita los mejores pensadores, científicos, filósofos y literatos de su época.

Al menos así había acontecido desde que inició su formación en la remota Alejandría. De vez en cuando, se arrepentía secretamente de haber abandonado aquella cuna del saber, la prestigiosa Escuela fundada por Alejandro el Grande, en torno a la cual se daban cita los mejores pensadores, científicos, filósofos y literatos de su época.Recordaba con admiración a Conon de Samos, su maestro de matemáticas y astronomía, a quien debía su irrefrenable pasión por las espirales y las secciones cónicas, y que había fallecido hacía unos pocos años, según le refirió su excompañero de academia, Apolonio de Perge.

Otro amigo que sí permanecía en Alejandría era Dositeo de Pelusio, con el que se carteaba frecuentemente. Además de intercambiar sus tesis sobre cilindros, esferas y parábolas, el egipcio le mantenía informado de lo que les acontecía a sus colegas del extremo oriental del Mediterráneo.

Entre ellos se contaba Aristarco de Samos, menos inclinado a la correspondencia epistolar, y con quien debatía acerca de la infinitud del universo, o sobre las teorías heliocéntricas y los movimientos de los demás astros.

Entre ellos se contaba Aristarco de Samos, menos inclinado a la correspondencia epistolar, y con quien debatía acerca de la infinitud del universo, o sobre las teorías heliocéntricas y los movimientos de los demás astros.Aunque al que más extrañaba era a Eratóstenes de Cirene. Magnífico deportista, apellidado Pentathlos por haber vencido en cinco competiciones distintas de los Juegos Olímpicos, poseía una proverbial imaginación tanto para las ciencias como para las artes.

Arquímedes aguardaba con ansiedad la llegada de los barcos procedentes de Alejandría, para recoger el correo que le enviaba Eratóstenes, y en el que este le ponía al corriente de sus recientes hallazgos: su técnica para cribar los números primos, el diseño de una esfera que representaba el cielo en tres dimensiones, las reediciones de su catálogo de estrellas, sus ensayos sobre la puesta en escena de las obras teatrales, o su magnífico skaphe, un útil reloj solar.

Cuando le informó que Ptolomeo le había nombrado a Eratóstenes director de la Biblioteca, estuvo tentado de regresar a aquel reino en el que tan feliz había sido, mas finalmente determinó permanecer con su familia en Sikelia.

Cuando le informó que Ptolomeo le había nombrado a Eratóstenes director de la Biblioteca, estuvo tentado de regresar a aquel reino en el que tan feliz había sido, mas finalmente determinó permanecer con su familia en Sikelia. Al cabo de los años, no estaba convencido de haber tomado la decisión correcta. No obstante, se conformaba con compartir sus estudios en la distancia, si bien algunos de sus corresponsales habían dejado de contestar gradualmente a sus escritos, fuese por su paso a mejor vida, o por múltiples y diversos motivos.

Además, debido al bloqueo que sufrían por parte de los navíos romanos, hacía tiempo que no arribaba a puerto ninguna embarcación procedente de otras polis, ya fuera con víveres, o con noticias del exterior.

Y las vías terrestres estaban igualmente cerradas por la presencia de las legiones romanas. Ni siquiera los hemeródromos podían cruzar de manera segura los territorios. A él le encantaba escuchar cómo Licón le contaba las peripecias vividas en el desempeño de su empleo como correo profesional.

Tradicionalmente, los mensajeros o heraldos eran bienvenidos en cualquier lugar, y atravesaban sin temor los campos de batalla, ya que gozaban de inmunidad en el desempeño de su tarea.

Tradicionalmente, los mensajeros o heraldos eran bienvenidos en cualquier lugar, y atravesaban sin temor los campos de batalla, ya que gozaban de inmunidad en el desempeño de su tarea.Los escogían entre los mejores atletas, pues tenían prohibido viajar a caballo. Esto se debía a que así podían cumplir su función de una forma más discreta, y porque eran más resistentes en los trayectos largos, y más aptos para caminar por cualquier tipo de vereda.

Gozaban de la protección de los dioses, y nunca habían necesitado portar armas. Pero los tiempos cambiaban, y la arrolladora fuerza del nuevo imperio venía arrasando los valores ancestrales a la misma velocidad que engullía los antiguos reinos.

De hecho, en el actual conflicto entre las dos potencias emergentes, Roma y Cartago, la ciudad griega de Syracusa siempre se había posicionado a favor de la primera. Sin embargo, tras la muerte del monarca Hierón y de su heredero, su nieto Hierónimo, sus sucesores en la jefatura, los hermanos de origen púnico Hipócratres y Epícides, decidieron romper los lazos con la capital latina.

Los siracusanos no aceptaron el cambio de alianza, y les expulsaron de la urbe. La crueldad con la que se emplearon las tropas enemigas en Leontinos, la vecina localidad donde encontraron refugio, y la determinación de su general Marco Claudio Marcelo para ejecutar a sangre fría a los desertores romanos, conmovieron el corazón de los habitantes de Syracusa, e imprudentemente se unieron al bando cartaginés.

Los siracusanos no aceptaron el cambio de alianza, y les expulsaron de la urbe. La crueldad con la que se emplearon las tropas enemigas en Leontinos, la vecina localidad donde encontraron refugio, y la determinación de su general Marco Claudio Marcelo para ejecutar a sangre fría a los desertores romanos, conmovieron el corazón de los habitantes de Syracusa, e imprudentemente se unieron al bando cartaginés.Arquímedes conocía a Marcelo, tanto por el renombre de sus batallas frente a Aníbal, como en persona, de la ocasión en que había acompañado al rey Hierón hasta Roma, invitado por el Senado para agradecer su participación en la guerra contra los galos.

Rememoraba el intenso escalofrío que recorrió su columna vertebral el día que le presentaron al cónsul Marcelo. De figura imponente y mirada turbadora, Arquímedes no pudo soslayar el rumor que corría acerca de que había matado con sus propias manos a Viridómaro, el líder de los galos.

Por ello, sabedor de que estaba al frente del ejército que les asediaba, Arquímedes luchaba con todas sus energías para que su ciudad no capitulase ante aquel tirano, tan distinto de su añorado Hierón.

Fue el monarca quien le convenció de que volviese a su tierra natal, tras su etapa de formación en Alejandría. Bajo su reinado, Syracusa vivió un floreciente periodo, y se acometieron grandes obras públicas, escuelas, templos y altares, sin descuidar el reforzamiento del bastión.

Con el objetivo de dotar a la urbe de un moderno y eficaz sistema defensivo, el soberano le retó a poner en práctica sus vastos conocimientos en diversas disciplinas como las matemáticas, la física y la astronomía.

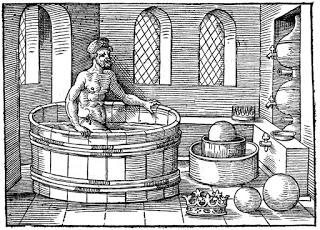

Con el objetivo de dotar a la urbe de un moderno y eficaz sistema defensivo, el soberano le retó a poner en práctica sus vastos conocimientos en diversas disciplinas como las matemáticas, la física y la astronomía.El mayor apuro lo pasó cuando le propuso que averiguase si la corona que había encargado al orfebre estaba confeccionada en su totalidad de oro. Hierón sospechaba del súbito enriquecimiento del artesano en los últimos meses, probablemente debido quizás a que reemplazaba parte del oro que le suministraba para sus encargos con materiales más económicos.

Constituía un complicado reto, ya que no podía cortar, fundir o dañar la joya, y porque su forma irregular impedía calcular su volumen y dilucidar si este se correspondía con el que ocuparía una corona de oro sólido.

La solución le llegó de la mano de su amigo Licón el hemeródromo, que le manifestó la conveniencia de que se asease. Era verdad que a menudo se olvidaba de comer, absorto en sus pensamientos, pero su dejadez en cuestiones de higiene no podía atribuirla a la desidia, sino al escaso placer que le proporcionaba zambullir su cuerpo en el agua.

La solución le llegó de la mano de su amigo Licón el hemeródromo, que le manifestó la conveniencia de que se asease. Era verdad que a menudo se olvidaba de comer, absorto en sus pensamientos, pero su dejadez en cuestiones de higiene no podía atribuirla a la desidia, sino al escaso placer que le proporcionaba zambullir su cuerpo en el agua.No sospechaba aún que aquel baño le sería tan gratificante. Al sumergirse en la bañera, le vino a la mente la respuesta al problema. Una corona de plata del mismo peso que una de oro forzosamente había de ser más voluminosa, pues la plata era menos densa que el dorado metal.

Por tanto, si el orfebre había incorporado en su fundición algún material más ligero, al sumergirla en una pila desalojaría fuera de la misma más líquido que una corona de oro macizo.

Producto de la excitación que le produjo haber resuelto el caso, salió a la calle completamente desnudo, gritando entusiasmado ‘Eureka’ a todo el que se encontraba a su paso. Le costó bastante darse cuenta de que la estupefacción de sus conciudadanos no tenía que ver con su feliz ocurrencia, sino con su falta de atuendo.

Producto de la excitación que le produjo haber resuelto el caso, salió a la calle completamente desnudo, gritando entusiasmado ‘Eureka’ a todo el que se encontraba a su paso. Le costó bastante darse cuenta de que la estupefacción de sus conciudadanos no tenía que ver con su feliz ocurrencia, sino con su falta de atuendo.Ahora que tenía el cuerpo limpio, y las ideas aun más claras, volvió a su casa para echar cálculos con los que desentrañar la composición de la corona. Y ahí apareció la complicación. La diferencia de agua que se desbordaría en el supuesto de que no fuese de oro puro sería casi inapreciable.

Discurrió diversos procedimientos para medir la disparidad del líquido vertido, pero eran muy complejos y costosos. Dado que últimamente el artesano intentaba evitarle, y a la vista de su creciente nerviosismo, se atrevió a afirmar que con su método había descubierto el engaño.

Arquímedes pudo corroborar su afirmación: el joyero fraudulento confesó el delito, y fue juzgado y ejecutado de inmediato. Afortunadamente, la mayor parte de las ocasiones en que llevó a cabo otros ingenios, lo hizo para poner su ciencia al servicio del bien.

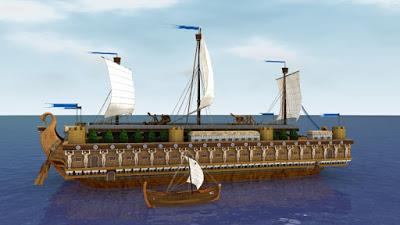

Arquímedes pudo corroborar su afirmación: el joyero fraudulento confesó el delito, y fue juzgado y ejecutado de inmediato. Afortunadamente, la mayor parte de las ocasiones en que llevó a cabo otros ingenios, lo hizo para poner su ciencia al servicio del bien.Sus paisanos estaban en deuda con él por los distintos artificios que había desarrollado para afrontar el acoso de las fuerzas navales enemigas, compuestas por unos ciento veinte quinquerremes, y de las cuatro legiones que se apostaban fuera del recinto amurallado.

Así, fue notorio el asombro que provocó, tanto a sus compatriotas, como a los soldados romanos, su garra mecánica, un artefacto con palancas que lanzaba un gancho sobre los navíos que se aproximaban a la costa para acometer el asalto a la fortaleza. Un conjunto de poleas los elevaba por los aires para luego arrojarlos bruscamente contra el mar, causando la escoración y el posterior hundimiento de los barcos, o para estrellarlos contra las rocas y partirlos en mil pedazos.

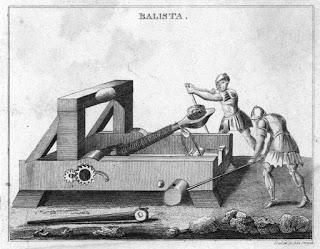

Tampoco se quedó atrás su demostración de inventiva cuando diseñó catapultas mucho más precisas y potentes, o cuando instaló unos espejos ustorios, que concentraban los rayos solares sobre las naves hasta el punto de prenderles fuego desde la distancia.

Tampoco se quedó atrás su demostración de inventiva cuando diseñó catapultas mucho más precisas y potentes, o cuando instaló unos espejos ustorios, que concentraban los rayos solares sobre las naves hasta el punto de prenderles fuego desde la distancia.Ante tales inventos que mantenían a raya a los atacantes, los cuales se echaban a temblar cada vez que una viga o polea asomaba por encima de los muros, temerosos de enfrentarse a una nueva y desconocida arma, Marcelo optó por renunciar a tomar la plaza por la fuerza, y adoptó una estrategia de asedio prolongado.

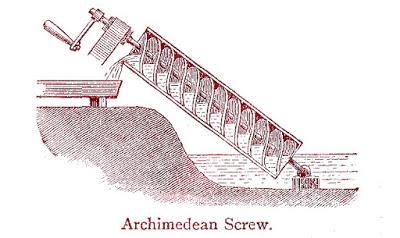

Pese a que sus invenciones destinadas a la guerra eran muy sobresalientes, él se mostraba orgulloso de otras creaciones menos belicistas, como su tornillo, un mecanismo que servía para extraer y elevar líquidos con relativa facilidad, sus teorías sobre las palancas, que a partir de un solo punto de apoyo le permitían mover sin esfuerzo enormes masas, e incluso levantar el mundo entero, el odómetro, un útil aparato para medir distancias, o, en mayor escala, el buque Syracusia.

En esta embarcación que proyectó, la más grande jamás construida, capaz de transportar a más de seiscientas personas, con jardines, gimnasios, un templo dedicado a la diosa Afrodita, y todo tipo de lujos inimaginables, estuvo tentado de marcharse cuando Hierón la envió rumbo a Alejandría, como regalo para el rey Ptolomeo.

El sol se precipitaba lentamente sobre los montes Ibleos, que contorneaban el horizonte por su parte oriental, según pudo comprobar en un nuevo vistazo infructuoso que realizó.

El sol se precipitaba lentamente sobre los montes Ibleos, que contorneaban el horizonte por su parte oriental, según pudo comprobar en un nuevo vistazo infructuoso que realizó.El pánico se apoderaba lentamente de la población, mientras evidenciaban con espanto cómo las tropas enemigas se iban abriendo paso inexorablemente por el barrio costero de la Achradina, y ya habían conquistado el ágora.

Habían resistido durante varios meses el bloqueo marítimo, pero el sitio terrestre finalmente había concluido con la entrada de las milicias romanas en el recinto más externo de la ciudad. Aprovecharon la relajación de los soldados después de la celebración de una fiesta en honor a Artemisa para desplegar por sorpresa las escaleras de asalto en una parte vulnerable del lienzo defensivo, cerca del muelle de Trogylos.

Los distritos de Epípolas, Tyche y Neápolis fueron los primeros en caer, y tras ellos el fortín de Euríalo. Aunque la muralla interior que circundaba el sector de Achradina les permitía a los siracusanos albergar esperanzas de contrarrestar el embate hasta que el ejército cartaginés de Himilcón e Hipócrates viniese a rescatarles desde Acragante, en tanto que la flota de cincuenta y cinco barcos de Bomílcar lograba entrar en el puerto grande.

Los distritos de Epípolas, Tyche y Neápolis fueron los primeros en caer, y tras ellos el fortín de Euríalo. Aunque la muralla interior que circundaba el sector de Achradina les permitía a los siracusanos albergar esperanzas de contrarrestar el embate hasta que el ejército cartaginés de Himilcón e Hipócrates viniese a rescatarles desde Acragante, en tanto que la flota de cincuenta y cinco barcos de Bomílcar lograba entrar en el puerto grande.Sin embargo, los ataques de los generales púnicos sobre las tropas de Marcelo resultaron estériles, y un inoportuno brote de peste diezmó seriamente sus efectivos, falleciendo ambos caudillos. En el mar las noticias no eran más alentadoras. Bomílcar no consiguió consolidar su posición en la bahía, habida cuenta su inferioridad numérica, y regresó a Cartago en busca de refuerzos, abandonándoles a su suerte.

Para mayor desgracia, el tirano Epícides huyó junto a los restos del destrozado ejército cartaginés que volvía a Acragante, dejando la ciudad al mando de seis generales, uno de los cuales, Merico, era un mercenario hispano al que Arquímedes no profesaba ninguna confianza.

En realidad, la inesperada apertura de las puertas de la segunda muralla había coincidido con la desaparición de Merico. A él no le cabía duda alguna que la derrota definitiva obedecía a una traición del militar hispano.

En realidad, la inesperada apertura de las puertas de la segunda muralla había coincidido con la desaparición de Merico. A él no le cabía duda alguna que la derrota definitiva obedecía a una traición del militar hispano.A pesar de todo, los siracusanos siguieron resistiendo en tierra firme, pero pronto serían aplastados, y el acceso a la fortaleza insular quedaría expedito para las legiones asaltantes. Todos en Ortygia temían un final parecido al de la vecina ciudad de Leontinos.

Arquímedes hacía unas jornadas que era consciente del triste destino que les aguardaba. Por eso había estado trabajando día y noche, revisando sus legajos, y contestando las cartas aún sin corresponder.

Recopiló meticulosamente los documentos más importantes sobre astronomía, sus investigaciones sobre balanzas, palancas, poleas y centros de gravedad, sus estudios de áreas y volúmenes, superficies de revolución, parábolas y otras curvas, su sistema para expresar cifras muy grandes, sus apuntes sobre combinatoria, sus escritos acerca de su método científico, y su extremadamente precisa aproximación a la constante que relacionaba la proporción entre el radio de una circunferencia y su longitud.

Una vez finalizada la selección, encomendó a su amigo Licón que los llevase lejos de allí. Si había alguien que pudiese sortear exitosamente las filas contrarias, ese era el veterano heraldo.

Una vez finalizada la selección, encomendó a su amigo Licón que los llevase lejos de allí. Si había alguien que pudiese sortear exitosamente las filas contrarias, ese era el veterano heraldo.Licón intentaría llegar hasta la estratégica colonia de Acras, en la cima de los montes Ibleos, y descendería después a Acragante, dominada por los cartagineses, en donde sus papiros estarían a salvo. Luego debería remitirlos a Eratóstenes, para que los conservase en la biblioteca alejandrina. Con el fin de que Arquímedes supiese que Licón había logrado su propósito, encendería tres fogatas en lo alto del macizo, cuyas columnas de humo se distinguirían desde Syracusa.

El tremendo alboroto anunciaba el definitivo acceso del ejército de Marcelo en el bastión. Arquímedes se figuró que la isla se sumía irremediablemente en una espiral de caos y pillaje y, por un instante, pensó en un detalle de la carta que le dirigía a Dositeo.

Tal vez el método inductivo que había empleado le había jugado una mala pasada. Se acercó hasta el templo períptero de Atenea, coronado por el escudo dorado de la diosa, que indicaba a los navegantes el camino a la ciudad. Se sentó sobre el primer peldaño de la escalinata de entrada al santuario, y dibujó en la arena del suelo una espiral y varios círculos, con la ayuda de un palo de madera que encontró.

Inmerso en sus cavilaciones, no se apercibió de lo que sucedía a su alrededor. Al levantar la vista, observó la destrucción que asolaba las calles de Ortygia. También entrevió cómo se acercaba un legionario, que al llegar a su altura le preguntó si era Arquímedes, y le conminó a que le acompañase, pues el general Marcelo reclamaba su presencia.

Inmerso en sus cavilaciones, no se apercibió de lo que sucedía a su alrededor. Al levantar la vista, observó la destrucción que asolaba las calles de Ortygia. También entrevió cómo se acercaba un legionario, que al llegar a su altura le preguntó si era Arquímedes, y le conminó a que le acompañase, pues el general Marcelo reclamaba su presencia.Fue entonces cuando se fijó en el escudo que portaba el soldado, que conformaba un óvalo perfecto, y se sumió nuevamente en sus pensamientos. Con la vara, trazó una línea desde el centro de la espiral que había bosquejado hasta el centro de uno de los círculos.

Ahora trató de garabatear una recta hasta el centro de otro de los círculos, pero el soldado se adelantó a su intención, y pisó con fuerza encima de la circunferencia a la que dirigía su trazo. Parecía bastante contrariado con su actitud.

Le solicitó educadamente que dejase de tocarle los círculos, y que levantase el pie un momento para proseguir su esquema. Si el general había esperado meses para conquistar Syracusa, seguro que podría aguardar unos segundos más a que él resolviese el problema de la cuadratura de la figura.

Le solicitó educadamente que dejase de tocarle los círculos, y que levantase el pie un momento para proseguir su esquema. Si el general había esperado meses para conquistar Syracusa, seguro que podría aguardar unos segundos más a que él resolviese el problema de la cuadratura de la figura.Tardó poco en advertir que el legionario no poseía tanta paciencia como su superior. El filo de la espada penetró casi sin oposición en su torso, y salió de él con la misma facilidad. Antes de cerrar los ojos, alcanzó a vislumbrar tres estelas que se alzaban sobre la sierra, teñidas de rojo por el dios Helios, que daba por concluido su periplo diario.