Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, a orillas del mar Báltico, en el seno de una acomodada familia de comerciantes. Su infancia y adolescencia las pasó en Hamburgo, si bien su educación cosmopolita se vio innegablemente favorecida por numerosos viajes formativos por el continente europeo e Inglaterra, tal como documentan sus Diarios de viaje. En 1805, al fallecer repentinamente su padre, el joven Schopenhauer quedó liberado de las aspiraciones comerciales proyectadas desde su entorno familiar y, pudiendo vivir en adelante de las rentas, empezó a perseguir un camino filosófico que ya nunca abandonaría.

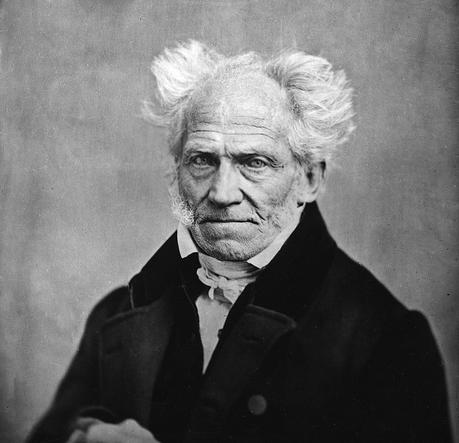

Retrato de Schopenhuer realizado por Schäfer en 1859

Arthur Schopenhauer nació en 1788 en Danzig, a orillas del mar Báltico, en el seno de una acomodada familia de comerciantes. Su infancia y adolescencia las pasó en Hamburgo, si bien su educación cosmopolita se vio innegablemente favorecida por numerosos viajes formativos por el continente europeo e Inglaterra, tal como documentan sus Diarios de viaje. En 1805, al fallecer repentinamente su padre, el joven Schopenhauer quedó liberado de las aspiraciones comerciales proyectadas desde su entorno familiar y, pudiendo vivir en adelante de las rentas, empezó a perseguir un camino filosófico que ya nunca abandonaría.

Tras completar sus estudios de filosofía en Berlín se doctoró, en 1813, con una tesis titulada Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente (VW), que recogía ya las principales bases epistemológicas de su futuro sistema. De aquellos años data también su toma de contacto con numerosas doctrinas de la antigua sabiduría hindú a través de una versión de los Upanisad; no en vano, Schopenhauer se acabaría convirtiendo en uno de los grandes introductores del pensamiento oriental en Europa, siendo uno de los pocos filósofos occidentales que lo ha conocido en profundidad, integrándolo creativamente en su propia filosofía.

Tal propuesta filosófica se expresó, de un modo precoz y completamente autodidacta, en esa obra capital infatigablemente glosada y reescrita llamada El mundo como voluntad y representación (WWV), de 1818/19. Bien pudiera decirse que el pensador alemán fue esencialmente autor de un solo libro construido desde un sólido andamiaje sistemático y conceptual, de ahí que todo lo demás que escribió no fuera sino una preparación, una extensión o un enriquecimiento de esa única obra fundamental.

Durante la década siguiente, su efímera carrera docente como profesor honorario en la Universidad de Berlín coincidió también con una irreversible ruptura familiar. Como nos recuerda la espléndida biografía de Safranski, Schopenhauer decidió llevar una existencia solitaria e independiente, aunque jamás desprovista de comodidades ni bienestar material. Hombre políglota y universalmente curioso dotado de una fuerte personalidad, de un humor mordaz y temperamental de no siempre fácil encaje en sociedad, se granjeó una fama inicial no tanto como filósofo cuanto como tipo arrogante enfrentado con casi todo el mundo, empezando con ese gremio de los filósofos profesionales a los que, no sin sarcasmo, dedicó memorables coces por dedicarse a vivir de la filosofía y no para la filosofía.

A partir de 1831, la elección de la ciudad de Frankfurt, donde terminó muriendo en 1860, se convirtió en el refugio ideal para mantener su actividad intelectual al margen de esa sociedad que, sin embargo, no dejó de observar con enorme perspicacia. Excelente conversador, atento al clima intelectual de su tiempo, Schopenhauer disfrutó allí de una vida apacible y conservadoramente burguesa. Así, durante esta época aparecieron otras obras relevantes, como Sobre la voluntad de la naturaleza, de 1836, Los dos problemas fundamentales de la ética (E), de 1841, y Parerga y Paralipómena, de 1851, que lo catapultaron finalmente a la fama. En esa versión más accesible de su pesimismo metafísico, que reflejaba una rica sabiduría mundana sobre la naturaleza humana, sus lectores disfrutaron ciertamente de la potencia emotiva de una filosofía más personal y existencial que convivía, al mismo tiempo, con una sugerente escritura filosófica tanto ensayística como aforística.

Y es que Schopenhauer fue indudablemente un gran escritor, aspecto no menor que explica la fascinación ejercida sobre otros enormes escritores, desde Nietzsche a Thomas Bernhard, pasando por Tolstoi, Borges o Thomas Mann. Ya desde sus primeros escritos, su prosa filosófica representaba un soplo de aire fresco con respecto al lenguaje abstracto y técnicamente farragoso de la filosofía idealista predominante; incluso podría afirmarse que su estilo literario recoge, trasponiéndolo al idioma alemán, lo mejor del espíritu de amenidad y precisión expositivas de la tradición moralista francesa (La Bruyère, Vauvenargues, La Rochefoucauld, etc.), una opción estilística a la que jamás renunció como pensador: “En general, el filósofo auténtico buscará en todo claridad y nitidez, y estará siempre empeñado en asemejarse, no a un torrente turbio e impetuoso, sino más bien a un lago suizo que, debido a su calma, aun siendo muy profundo tiene una gran claridad, que es precisamente la que hace visible la profundidad” (VW, pp. 52 s.).

La necesidad metafísica del hombre

El punto de partida del proyecto schopenhaueriano parece, a primera vista, contraintuitivo, puesto que construir una metafísica después de la Crítica de la razón pura kantiana podría interpretarse como una empresa de cierta regresión, al haberse sentenciado allí la imposibilidad de la metafísica tradicional como ciencia, al rebasar esta los límites de la experiencia y el ámbito de lo fenoménico. En adelante –había concluido Kant–, tales límites debían ser impuestos por la razón misma de un modo autónomo, y ya no por una instancia exterior, como la costumbre, la autoridad o la fe, una valiosa conquista que también Schopenhauer juzgó como irrenunciable frente a cualquier pretensión dogmática o teísta (WWV I, p. 557).

Ahora bien, el rico legado kantiano, visible sobre todo en la siguiente generación de filósofos alemanes idealistas, mostraba al mismo tiempo que nada impedía que la reflexión sobre la metafísica pudiera darse, no ya en el plano teorético-cognoscitivo, pero sí en otro orden del pensar identificable con el uso práctico y regulativo de la razón. El entendimiento tendía a un determinado uso de la razón que trascendía ese ámbito fenoménico una y otra vez, y resultaba arrogante despachar esa tendencia como si no formara parte de la propia naturaleza humana y el complejo funcionamiento de la razón. A pesar de ser ilusorio, el inmemorial esfuerzo del espíritu humano hacia el ámbito de lo trascendente (lo incondicionado, lo absoluto, etc.) debía explicarse y encajarse de algún modo, dada la enigmática fuerza de su persistencia.

Es precisamente esta línea de fuga la que, si bien desde una novedosa flexión pesimista, permite a Schopenhauer asumir también una “necesidad metafísica” del ser humano, ese extraño animal metaphysicum (WWV II, p. 198) que deambula por el mundo con la inquietante certeza de su propia muerte. Alentado por la “admiración” platónica que define el viejo oficio filosófico (Teeteto, 155d), buscará dar cuenta de ese profundo misterio según el cual la existencia sea tan posible como su no existencia, de que el mundo sea tan inane como inquietantemente contingente, para lo cual considera imprescindible una mirada genuinamente filosófica cuya fuente sea un conocimiento basado en la intuición y la experiencia: por un lado, para elevarnos por encima de la consideración de los fenómenos particulares de la vida, que “es en esencia sufrimiento” (WWV I, p. 368), y situarnos en el plano de la vida en general, tratando de captar su esencia y significado último; por el otro, para intuir, escapando de la insuficiencia de la explicación física del mundo, otra estructura de la realidad y la totalidad de la experiencia asumida en la variedad de sus dimensiones.

El mundo como representación y el mundo como voluntad

A este respecto, conviene empezar recordando que El mundo como voluntad y representación asume uno de los pilares de la concepción kantiana de la realidad, a saber: el idealismo trascendental y su célebre distinción entre fenómeno y cosa en sí o noúmeno. Sin embargo, para el filósofo de Frankfurt, tal distinción se traducirá básicamente en la dualidad de representación y voluntad, como dos caras inseparables de una misma moneda desde la cual podemos y debemos contemplar la realidad en toda su complejidad: una cara externa, por la cual el mundo sería una representación del sujeto que lo conoce, esto es, el mundo es mi representación (1); y una cara interna, por la cual todo el universo sería la manifestación de una voluntad, esto es, el mundo es mi voluntad (2).

(1) Por de pronto, la comprensión de que el mundo sea nuestra representación (Vorstellung) constituye un legado que Schopenhauer atribuye al poderoso gesto reflexivo de la filosofía trascendental de Kant. Tal como expuso en su “Estética trascendental”, nosotros no conocemos lo que son los objetos en sí mismos, es decir, cómo son los objetos en su realidad independiente del sujeto cognoscente. Lo único que conocemos son fenómenos, esto es, objetos dados en el espacio y el tiempo que existen sólo en nosotros, de ahí el carácter fenoménico de nuestro conocimiento sensible.

Aunque con matices, Schopenhauer asume esta idealidad trascendental del mundo y dictamina que todas las características que podamos atribuir a los fenómenos son dependientes del sujeto y de los modos en que son percibidos por él, de acuerdo con la estructura común que nos es propia como especie y de la que no podemos prescindir. Así, cualquier objeto o hecho que se registre en mi conciencia será una representación mía y, como tal, ocupará necesariamente una parte del espacio y una secuencia del tiempo. Pero, además, todas las formas a priori kantianas pueden reducirse, en la extensión de la materia, al principio de causalidad. La realidad no será sino la actuación de los objetos los unos sobre los otros en cuanto producen efectos visibles, su darse como materia en la pura conexión causal y espaciotemporal, pero cuya estructura es producida trascendentalmente (WWV I, pp. 56 ss.).

Ahora bien, lejos de contestarse con estas bases gnoseológicas del criticismo kantiano, el estatuto del fenómeno adquiere con Schopenhauer una inesperada flexión negativa, incluso peyorativa. No es tanto la manifestación de la realidad, sino más bien su encubrimiento, cuyo velo ocultaría la esencia, el ser en sí de las cosas tras la fugaz apariencia fenoménica. En esa comprensión inane e inconsistente de la realidad visible, que tanto debe a la antigua sabiduría india, el pensador alemán postula la existencia relativa de todos objetos representados, es decir, relativa al sujeto que tiene las representaciones. Por consiguiente, concluye, no sería posible afirmar con seguridad si una cosa existe o no, ni otorgarle una propiedad ontológica estable a la realidad misma: esta es, como intuyó su tan querido Platón, más bien la realidad de una sombra; o acaso tendría la realidad de un sueño, al que asistimos como meros espectadores de una inclasificable representación teatral, como sugirió nuestro Calderón, dramaturgo al que Schopenhauer, como apasionado hispanófilo, admiraba como pocos.

Retrato del joven Schopenhauer realizado por L.S.Ruhl

Del fenómeno al cuerpo, o sobre el acceso a la voluntad

A la luz de lo anteriormente referido, podemos avanzar un poco más y afirmar que, en el proyecto schopenhaueriano, la confianza racionalista e ilustrada en la primacía e independencia de la inteligencia y el intelecto puro, en la legibilidad de las motivaciones y acciones humanas y su legitimación moral en el discurso filosófico, queda profundamente cuestionada desde su raíz optimista. Al sugerir el carácter ilusorio de esa vana aspiración del sujeto moderno y su disponibilidad sobre las múltiples representaciones del mundo vía entendimiento, Schopenhauer rompe con Kant y buena parte de la tradición idealista al vislumbrar, en el origen de los pensamientos conscientes, un fondo pulsional inconsciente y oculto que prefigura los grandes hallazgos de Nietzsche y Freud. Ahora bien, ¿cómo llega a esa conquista, a esa experiencia interior del verdadero enigma del mundo, que insinuaría una subordinación de las funciones intelectuales a las funciones afectivas?

La clave filosófica, de entrada, pasará por rescatar el cuerpo de ese ostracismo al que le había condenado tanto la tradición cristiana como el racionalismo moderno. Al fin y al cabo, el sujeto que aporta las estructuras a priori y que hace posible el mundo como conjunto ordenado de representaciones no sólo se conoce a sí mismo como un objeto material más sometido al principio de razón suficiente, sino también como algo distinto, a la vez misterioso y asombroso. Pensemos en la experiencia interna de nosotros mismos, sobre todo la experiencia sentida que tenemos de nuestro propio cuerpo como objeto intuido, con el que nos identificamos. La vida que le es inherente, los movimientos y reacciones orgánicas, impulsos, emociones o deseos, su querer consciente como inconsciente, parece sustraerse al esquema kantiano del yo cognoscente en la modalidad fenoménica dominada por la férrea necesidad causal, allí donde el sentido externo solo ve un objeto espaciotemporal dotado de tamaño, forma, etc. Desde esta plataforma privilegiada que es el cuerpo humano se abrirían, por consiguiente, esas dos facetas del mundo sobre las cuales gravita toda la concepción schopenhaueriana:

Al sujeto del conocimiento, que por su identidad con el cuerpo aparece como individuo, ese cuerpo le es dado de dos formas completamente distintas: una vez como representación en la intuición del entendimiento, como objeto entre objetos sometido a las leyes de estos; pero a la vez, de una forma totalmente diferente, a saber, como lo inmediatamente conocido para cada cual y designado por la palabra voluntad (WWV I, p. 152).

(2) Así, el mundo es también mi voluntad (Wille). Y sin embargo, ¿cómo definirla? Provista de atributos metafísicos como la unidad e identidad consigo misma, la indestructibilidad y su estar fuera del espacio y el tiempo, la voluntad postulada por Schopenhauer es ciertamente un impulso ciego y universal que solo quiere. Mejor aún: es un querer incesante, un afán inconsciente, irresistible y oscuro carente de fin y de origen, de fundamento y de motivo –en el doble sentido del término grundlos–, siendo una fuerza deseante imperecedera y siempre insatisfecha que expresa un puro apremio volitivo subyacente a todos los fenómenos del mundo (WWV I, pp. 162 s.).

Por otro lado, conviene matizar aquí que tal voluntad no se circunscribe solo a la voluntad humana, ni desde luego se concibe a imagen de esta. Antes bien, desborda el sentido clásico del término y adquiere una dimensión en cierto modo cósmica e inmanente, haciéndose extensiva a los diferentes órdenes de la realidad, que expresarían diferentes grados sensibles de objetivación de dicha voluntad: desde los animales a las plantas, desde lo inorgánico hasta las fuerzas inconscientes de la naturaleza más alejadas de nosotros, desde las energías más ocultas ínsitas en la materia misma hasta la reflexión humana más sofisticada:

Cuando contemplamos el poderoso e incontenible afán con el que las aguas se precipitan a las profundidades y el magneto se vuelve una y otra vez hacia el Polo Norte, el ansia con el que el hierro corre hacia aquel, la violencia con que los polos eléctricos aspiran a reunirse y que, exactamente igual que los deseos humanos, se acreciente con los obstáculos; cuando vemos formarse el cristal rápida y repentinamente, con una regularidad de formas tal que claramente se trata de un esfuerzo en diferentes direcciones plenamente decidido, exactamente determinado y que queda dominado y retenido por la solidificación; cuando observamos la selección con que los cuerpos puestos en libertad por el estado de fluidez y liberados de los lazos de la solidez se buscan y se rehúyen, se unen y se separan: […] entonces no nos costará ningún esfuerzo de imaginación reconocer incluso a tan gran distancia nuestra propia esencia, aquel mismo ser que en nosotros persigue sus fines a la luz de conocimiento pero que aquí, en el más débil de sus fenómenos, solamente se agita de forma ciega, sorda, unilateral e inmutable (WWV I, pp. 170 s.).

En definitiva, con el descubrimiento de la voluntad como ser o esencia de carácter metafísico cuyo correlato sensible es el mundo fenoménico, Schopenhauer creyó firmemente haber despejado la gran incógnita kantiana, la cosa en sí, por más que esta, igual que aquella, no pudiera ser conocida “científicamente” sino solo intuida como esencia en sí del mundo. Armado con este axioma, completaba así una descripción de la estructura fundamental de la realidad con la que responder al primer elemento de la exigencia metafísica, el elemento teórico, plataforma irrenunciable desde la cual saltar al no menos prioritario problema moral.

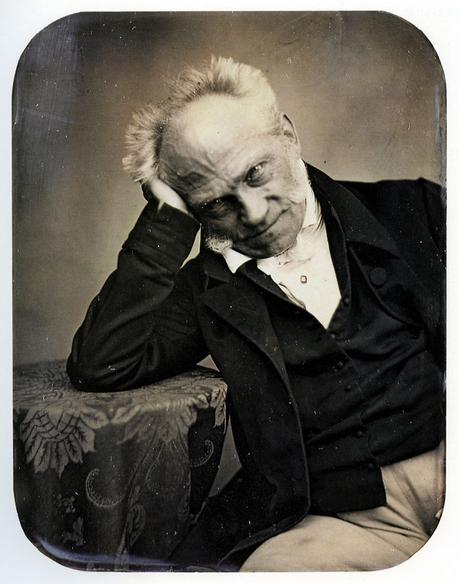

Daguerrotipo de Schopenhauer de 1852 realizado por Jacob Seib

La realización moral de la metafísica: el ascetismo

En el plano moral, Schopenhauer sostiene que la dicotomía kantiana entre libertad y naturaleza no debe llevarnos a pensar que no hay posibilidad para pensar la libertad de acción de la voluntad. Cierto, el filósofo alemán desmitifica sin ambages la noción más popular de libertad; esta no existiría en términos absolutos, sobre todo si nos empecinamos en definirla de un modo negativo, es decir, como capacidad de agencia humana para elegir, sin impedimentos ni coacciones, entre varias opciones (E, pp. 37 ss.). Puesto que nada cuanto se halla inmerso en el ámbito fenoménico puede ocurrir sin responder a la inexorable ley de causalidad, nuestros actos tampoco dejan de obedecer a ese determinismo causal. En este sentido concreto, pues, el hombre no sería libre.

Ahora bien, lejos de caer en un mero fatalismo determinista, las acciones del sujeto sí son libres cuando son consideradas en su condición de cosa en sí como voluntad, allí donde se nos muestra la naturaleza entera del hombre y su carácter inteligible. Lo que el hombre llama libertad de acción difiere de las acciones del reino vegetal o animal por la capacidad reflexiva de darse cuenta de sus propias motivaciones individuales y la complejidad de sus expresiones volitivas, que constituyen su azaroso carácter. Somos siempre libres de querer, y requerimos motivos, y sin embargo ellos son ya expresión imperiosa de una voluntad. De ahí que tal capacidad de representación de nuestras motivaciones no signifique independencia ante ellas: nunca somos libres de querer lo que queremos, ni atisbamos el porqué de muchos de nuestros deseos (WWV II, pp. 247 ss.). Por tanto, lo único que podremos hacer para conquistar esta libertad moral –y esto solo bajo ciertas condiciones– será negar libremente nuestra propia necesidad fenomenal y los motivos que nos mantienen inmersos en tal necesidad: ese y no otro será el acto de negación de la voluntad como paradigma de la decisión moral libre.

¿Qué significa negar la voluntad? A riesgo de simplificar esta cuestión, diremos que significa dejar de querer la vida misma y abolir el principio de individuación en el ámbito fenoménico, aquel principio mediante el cual todos los seres llevan una existencia separada y aparentemente independiente. Como espejismo que nos mantiene inmersos en las perspectivas del mundo de la representación y perpetúa ese ídolo que es el yo, tal principio ahondaría en la raíz de nuestra infelicidad como dominio de la pura necesidad, de esa sempiterna lucha de todos contra todos. Desde su habitual y provocador talante pesimista, Schopenhauer admite sin rodeos que el mundo es malo por naturaleza, incluso el peor de los mundos posibles (WWW II, p. 638), y como pensador abiertamente ateo no se cansará de recordarnos que el ser humano lo recorre como un valle de lágrimas en el que ya no cabe esperar un Dios bueno ni omnipotente que lo justifique o lo arregle; sin embargo, no es menos cierto que nuestra perspectiva existencial sustancialmente cambiaría si entendiésemos que el mal no tiene ni justificación ni causa concretas, sino que, cual espectáculo imperecedero y aterrador –como el sinsentido mismo de la historia– es fruto de una ciega voluntad sin fin.

De ahí el horizonte ético del acto que aprende a negar la voluntad, pues con este conseguiríamos frenar el egoísmo universal y ver a nuestros congéneres como nuestros semejantes y ya no como nuestros adversarios en conflicto permanente por el mero deseo, siempre insaciable e insatisfecho, de querer (sobre)vivir. A ojos de Schopenhauer, toda lucha se tornaría superflua, más aún: el hombre se volvería bueno, al verse penetrado por un espíritu de simpatía por el otro, al darse cuenta del sufrimiento percibido en otros o sentido en uno mismo. Así, todo egoísmo se revelaría insustancial en relación a la mirada cósmica que revela la identidad y vinculación esenciales de todos los seres (WWW I, III, §§ 44 y 63).

Tal es el objetivo programático de la renuncia schopenhaueriana, que abre la puerta a la moral y al ejercicio de la misma. Esta ya no podrá fundarse en una serie de imperativos, principios morales universales o deberes incondicionados, tal como pregonaba el formalismo ético kantiano, dada su probada ineficacia para combatir el egoísmo (E, pp. 145-178). Depurada de cualquier elemento religioso y prescriptivo-normativo, aspirará a ser un discurso filosófico sobre la vida humana y su posible valor, así como una investigación sobre el sentido y el alcance de las acciones humanas, y no una guía o discurso edificantes o moralizantes. De ahí que en ella se articule una descripción en cierto modo psicológica de la vida y el fenómeno éticos, buscando, por un lado, una determinada vía de liberación del sufrimiento mediante una conducta moral verdadera como “amor al prójimo” y como “compasión”, y trabajando, por el otro, en favor de la producción de la santidad de nuestras acciones, que sería grado supremo de la ética.

En resumidas cuentas: una dolorosa vida que es esencialmente crueldad, sufrimiento y carencia, donde lo más que nos cabe esperar es una larga cadena de miserias interrumpidas por fugaces momentos de insensibilidad y aburrimiento, no debe llevarnos a un pesimismo absoluto en lo tocante a la existencia humana. Podemos aprender a rasgar el famoso “velo de Maya” para liberarnos de este mal originario del mundo y despertar así del sueño de la vida, rozando ese preciado culmen de la serenidad absoluta que, para el apasionado lector de los Upanisad, se acerca tanto al ideal budista del nirvana. Tal será, de hecho, el lugar eminente del asceta indio o el místico cristiano, ejemplos excepcionales que, al ejercitarse en el arte de aniquilar la voluntad y mostrarnos esa “nada” a la que realmente quedaría reducida (WWV I, pp. 471-475), nos ponen ante los ojos la posibilidad de una vida que se sustraiga a la ley de la individuación y el egoísmo universal:

Ese hombre, que tras numerosas luchas amargas contra su propia naturaleza ha vencido por fin, no se mantiene ya más que como puro ser cognoscente. Nada le puede ya inquietar, nada conmover: pues ha cortado los mil hilos del querer que nos mantienen atados al mundo y que, en forma de deseos, miedo, envidia o ira, tiran violentamente de nosotros hacia aquí y hacia allá en medio de un constante dolor. Tranquilo y sonriente vuelve la mirada hacia los espejismos de este mundo que una vez fueron capaces de conmover y atormentar su ánimo, pero que ahora le resultan tan indiferentes como las piezas de ajedrez después de terminada la partida, o por la mañana los disfraces tirados cuyas figuras nos gastaron bromas y nos inquietaron en la noche de carnaval (WWV I, pp. 452 s.).

Arthur Schopenhauer con su caniche caricaturizado por Wilhelm Busch

El horizonte de liberación del arte

El libro tercero de El mundo está dedicado a la experiencia estética, y en él Schopenhauer supo realizar una de las aportaciones más originales y duraderas sobre la naturaleza y la función del arte que ha conocido la historia del pensamiento, restituyéndolo a su dimensión metafísica al tiempo que lo integraba a su propio sistema filosófico. Dotado de una enorme sensibilidad artística, el pensador alemán nunca pretendió enseñar una estética en el sentido de una técnica para comprender los medios de promoción de lo bello y dar determinadas reglas al arte. Antes al contrario, lo que propuso fue una ambiciosa metafísica de lo bello que debía instaurar otro modo de conocimiento; lejos de ser representar un mero recreo de los sentidos o una elevación espiritual, el arte debía configurar una de las vías privilegiadas para captar la realidad, mostrándonos lo que de otra forma resultaría inaccesible.

El vínculo con la metafísica es aquí innegociable: el arte nos pone en contacto directo con las ideas, que son la manifestación inmediata y objetiva de la voluntad. De ahí que el artista sea siempre también una suerte de asceta, habida cuenta de que él mira las cosas con un “desinterés” –de obvias resonancias kantianas– que le lleva a trascender su necesidad fenoménica, apartarse de las afecciones del cuerpo que lo determinan, para conocer intuitivamente y luego reproducir las ideas del mundo, arquetipos eternos de raigambre platónica que servirían de modelo en la objetivación de la voluntad (WWV I, p. 183). Así, en la satisfacción desinteresada, el gran artista, el genio, se desinteresa del mundo; pues en la pura contemplación estética de las ideas, en el gozoso silencio de sus múltiples pasiones, se olvida del mundo y de sí mismo como individuo.

Hijo de su tiempo, Schopenhauer se movería ciertamente en una comprensión típicamente romántica del genio. En la concepción de su obra de arte, este hace abstracción de lo útil, convirtiéndose en un sujeto puro del conocimiento alejado de ese mero querer empujado incesantemente de un deseo a otro. En su captación intuitiva de las esencias, que se produce en forma de imágenes, se detiene ante el objeto puro, en un deleitoso estado de total abandono y absorción de dicho objeto. En esta mirada, sujeto y objeto se funden en un acto indiferenciado, alcanzando un éxtasis que no es sino el triunfo de la idea. Y más importante: la voluntad, al menos momentáneamente, enmudece o queda suspendida (WWV I, p. 251), poniéndose al servicio de la representación en cuanto objeto para la conciencia, a fin de satisfacer nuestro goce en lo bello y su repetitiva potencia de revelación en el ámbito de lo cotidiano.

Aunque parezca paradójico, desde el punto de vista del genio el arte no “sirve” realmente para nada y no debe servir para nada. A fin de cuentas, todo artista genial no apunta a lo singular, sino a lo universal que se manifiesta en las cosas particulares; en este sentido es alguien que busca evocar la eternidad de la vida contenida en el instante estético, condensada en una sola mirada sumida en la contemplación intuitiva de lo bello, que podría darse hasta en el objeto más insignificante.

La lechera, de Johannes Vermeer. Schopenhauer alabó a no pocos pintores holandeses del Siglo de Oro, que “dirigieron tal intuición puramente objetiva a los objetos más insignificantes y erigieron un monumento perdurable a su objetividad y tranquilidad de espíritu en el bodegón, que el espectador estético contempla no sin emoción" (WWV I, p. 251).

Desde la perspectiva del espectador, sin embargo, sí se abriría una perspectiva ética decisiva, y el destino del arte asumiría un lugar valioso para el ser humano, a saber: salvarnos de la precariedad de nuestra existencia, acaso consolarnos, en el sentido de que la experiencia estética y la aprehensión de lo bello nos liberarían momentáneamente del dolor y el mal constitutivos del mundo. Por más que sea una una fugaz conquista, una huida relativa en el tiempo, el placer de tal liberación resultaría aleccionador desde los parámetros del habitual pesimismo schopenhaueriano, ya que nos permitiría dejar de sufrir, al menos fugazmente, al mostrarnos un goce compensador que, paradójicamente, nos libraría de muchos de los afectos que nos atenazan. Y es que, como nos recuerda la sugerente y ya clásica interpretación de Clément Rosset, el schopenhaueriano sería un placer estético que, en lugar de basarse en la plenitud, funciona más bien desde una deleitosa privación momentánea –la del dolor– que nos educaría por el doloroso camino de la existencia.

En este sentido, la clasificación schopenhaueriana de las bellas artes, que obedecería a una determinada jerarquía análoga a los grados de la objetivación de la voluntad –que son también los de las ideas–, nos muestra que ese aprendizaje es polivalente y cualitivamente distinto. Como es sabido, se trata de un recorrido ascendente procediendo de las fuerzas más simples y toscas de la naturaleza inorgánica a las más complejas del ámbito de la naturaleza humana: de la arquitectura a la tragedia –donde la belleza adquiriría el rango de sublime–, pasando por la jardinería paisaística, la pintura y la escultura, siendo su criterio de enjuiciamiento una suerte de ley de simplicidad expresiva, a saber: el mejor artista sería aquel que supiera expresar el contenido de la voluntad por las vías más directas.

Ahora bien, dentro de su estética, su metafísica de la música –de enorme influencia en Richard Wagner y el joven Nietzsche– ocupará un lugar privilegiado, situándose de hecho fuera de esta jerarquía. La música en absoluto es como las demás bellas artes: abre otro dominio que, inmemorial y misterioso, parece no guardar una relación con el mundo existente. A diferencia de estas, la música representa, no una copia, sino una imagen inmediata de la voluntad a partir de la cual el mundo podría comprenderse. Así, poseería una poderosa significación cósmica, independiente del mundo fenoménico: ella no sería la reproducción de una idea del ser del mundo, sino que expresaría la voluntad misma como una especie de lenguaje universal cuya comprehensión sería innata. De ahí que la vida de toda melodía musical sea como la “historia más secreta” (WWV I, p. 315) de la voluntad, una crónica en la que, en su inexpresable intimidad, se narrarían sus deseos y anhelos más ocultos y hasta inexplicables.

Arthur Schopenhauer. UNED

{youtube}0mHMEybGT2I|900|506{/youtube}

Schopenhauer - La Aventura del pensamiento. Fernando Savater

{youtube}xpgA1oHFpo4|900|506{/youtube}

Bibliografía:

Aramayo, R., Para leer a Schopenhauer, Madrid, Alianza, 2001.

Gwinner, W., Arthur Schopenhauer. Presentado desde el trato personal, Madrid, Hermida, 2017.

Magee, B., Schopenhauer, Madrid, Cátedra, 1991.

Moreno Claros, L. F. (ed.), Conversaciones con Arthur Schopenhauer. Testimonios sobre la vida y la obra del filósofo pesimista, Barcelona, Acantilado, 2016.

Oncina, F. (eds.), Schopenhauer en la historia de las ideas, Madrid, Plaza y Valdés, 2011.

Philonenko, A., Schopenhauer. Una filosofía de la tragedia, Barcelona, Anthropos, 1989.

Rosset, C., Escritos sobre Schopenhauer, Valencia, Pre-Textos, 2005.

Safranski, R., Schopenhauer y los años salvajes de la filosofía, Barcelona, Tusquets, 2008.

Schmidt, A., Die Wahrheit im Gewande der Lüge. Schopenhauers Religionsphilosophie, Múnich/Zúrich, 1986.

Schopenhauer, A.,

— Los dos problemas fundamentales de la ética, traducción, introducción y notas de P. López de Santamaría, Madrid, Siglo XXI, 1993.

— El dolor del mundo y el consuelo de la religión, estudio preliminar, traducción y notas de D. Sánchez Meca, Madrid, Alderabán, 1998.

— El mundo como voluntad y representación II, traducción, introducción y notas de P. López de Santa María, Madrid, Trotta, 2003.

— El mundo como voluntad y representación I, traducción, introducción y notas de P. López de Santa María, Madrid, Trotta, 2004.

— Parerga y paralipómena I, traducción, introducción y notas de P. López de Santamaría, Madrid, Trotta, 2006.

— Diarios de viaje, traducción, introducción y notas de L. F. Moreno Claros, Madrid, Trotta, 2012.

— Sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, traducción, introducción y notas de P. López de Santamaría, Madrid, Alianza, 2019.

Suances Marcos, M., Arthur Schopenhauer. Religión y metafísica de la voluntad, Barcelona, Herder, 1989.

- Arthur Schopenhauer: Biografía, Pensamiento y Obras - - Alejandra de Argos -