Feliz, a los pies del Monte Perdido.

Feliz, a los pies del Monte Perdido.

Inauguro el 2018 en ‘la recacha’ con uno de los mejores recuerdos de 2017. Si es uno de los mejores recuerdos, por fuerza tiene que tener relación con el mejor lugar que conozco, aquel donde he pasado los mejores veranos de mi vida, donde regreso cada mes de agosto con la misma ilusión en la mirada, con las mismas ganas de llenarme las retinas de la belleza salvaje que dibujan esas montañas.

Si me conocéis un poco, ya sabéis que ese lugar mágico es el Valle de Pineta. El pasado verano pude, por fin, después de más de una década desde la última vez, encaramarme a su balcón. La subida al Balcón de Pineta y el lago de Marboré, bajo la imperturbable mirada del Monte Perdido, me acompaña desde que tengo conciencia de triscar por esas montañas. La pared en apariencia vertical que cierra el circo de Pineta ejerce sobre mí una atracción magnética que durante demasiado tiempo he tenido que ir aplazando.

Es un paisaje que hasta que uno no lo ve con sus propios ojos no se hace a la idea de lo que impone. No parece real y, sin embargo, ahí está, como resultado del capricho maravilloso de la madre naturaleza.

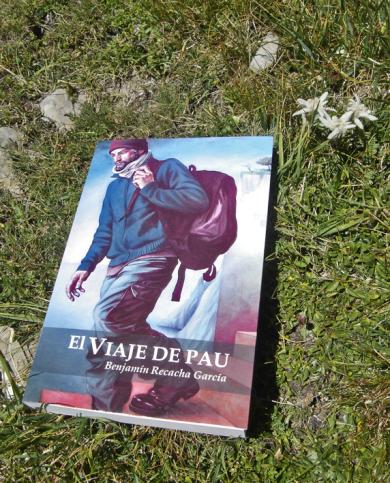

Desde que subí la vez anterior, ese paisaje se ha convertido en protagonista de mi primera novela, El viaje de Pau; de varios relatos (La marmota, La mujer de la montaña); e incluso, sin explicitarlo, de parte de mi última novela, Escapando del recuerdo, que verá la luz próximamente tras haberla publicado por entregas en Salto al reverso como Centrifugando recuerdos.

En agosto, como cada verano, pusimos el punto y final a las vacaciones con una semana en el Cámping Bielsa. Tras haber recorrido el verano anterior la Faja de Tormosa, otra de las grandes excursiones que se pueden hacer en Pineta, confiaba en que, a sus ocho años, había llegado el momento para que Albert descubriera en su plenitud ese Monte Perdido que a mí tanto me impactó a su edad.

Conservo muy vivos los recuerdos de aquel niño que no podía creer lo que veía, entusiasmado caminando sobre la nieve en agosto, a 2.500 metros de altura, ojiplático contemplando aquel lago congelado en pleno verano.

El espectacular macizo de Monte Perdido, con su glaciar, que, lamentablemente, año a año reduce su superficie.

" data-orig-size="1134,847" title="Monte Perdido" data-image-title="Monte Perdido" data-orig-file="https://brecacha.files.wordpress.com/2013/01/monte-perdido.jpg" style="width: 377px; height: 281px;" itemprop="http://schema.org/image" height="281" width="377" data-medium-file="https://brecacha.files.wordpress.com/2013/01/monte-perdido.jpg?w=300" data-original-height="281" alt="Monte Perdido" data-original-width="377" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"HP Scanjet djf4100","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":""}" data-large-file="https://brecacha.files.wordpress.com/2013/01/monte-perdido.jpg?w=760" /> Monte Perdido, a finales del siglo XX. Foto: Benjamín RecachaTreintaicinco años después, las nieves perpetuas del Perdido y los heleros del valle que conduce a Marboré se han reducido de forma dramática, y, obviamente, los icebergs estivales en el lago ya sólo forman parte de la memoria. Pero el paisaje impresiona igual.

Albert quiso acompañarme, pero en los días previos se había hecho bastante el remolón en excursiones mucho más sencillas, y, teniendo en cuenta lo duro de la ascensión, lo más normal habría sido que nos hubiéramos tenido que volver a mitad de camino, de forma que, finalmente, subí solo. Seguro que habrá más oportunidades.

Salí temprano. Para entrar en calor, tomé la senda ancha que bordea el circo de Pineta para subir al valle de la Larri. Tras superar el mirador a la cascada del Cinca empecé a quitarme ropa de abrigo, tomé el desvío a la izquierda hacia el balcón, y pronto me di cuenta que no era lo bastante temprano, pues enseguida el sol empezó a hacer su trabajo y, más que sudar, parecía que me estuvieran exprimiendo. Hacía muchísimo calor. Menos mal que llevaba gorra y protección solar.

Las ganas me podían, pero tras las primeras rampas me impuse un ritmo más pausado. Un paso tras otro, y descansos de cinco minutos cada media hora para beber un poco de agua de los regueros que descienden de los heleros y comer galletas.

Aunque inicié la excursión solo, al tratarse de una ruta tan popular continuamente me iba encontrando a gente. Con algunos simplemente intercambiaba el preceptivo saludo, mientras que con otros nos hacíamos compañía durante parte de la subida. Es lo bueno que tiene la montaña, el compañerismo que se establece entre personas desconocidas que comparten el mismo amor por la naturaleza.

Las hay, sin embargo, que no pueden evitar dejar su despreciable huella en forma de papelitos, plásticos y colillas. No sé qué debe pasar por sus cabezas, supongo que el ir dejando basura a su paso lo dice todo sobre su forma de ser. Quien no tiene intención de respetar la naturaleza no entiendo qué necesidad tiene de ir paseando su estupidez a dos mil metros de altura. En fin, es algo que me pone enfermo. Con lo fácil que es llevar una bolsita donde ir depositando los desechos.

Conforme ganaba altura y las rampas se hacían más empinadas, mis piernas me iban pidiendo clemencia. Se notan los años y el «óxido». El último tramo, al que llamamos el embudo, es mortal. Desde abajo parece poca cosa, pero cuando te plantas al pie, miras hacia arriba y ves el caminito serpenteante y laberíntico, tienes la sensación de que se hará interminable. Y así es. Además, el calor sofocante no ayudaba, de manera que la única posibilidad pasaba por bajar la cabeza, ordenar a las piernas que avanzaran y acompasar la respiración, sin caer en la tentación de parar cada cinco minutos.

Y de esa forma, unos veinte minutos después, llegó la última curva y el tramo de recta tras el cual aparecería esa imagen que cuando uno contempla por primera vez ya nunca olvidará: la imponente mole del Monte Perdido dándote la bienvenida a su reino de roca, hielo y agua.

Confieso que me emocioné. Es imposible explicarlo con palabras. La sensación de volver a estar allí, tantos años después, de encontrarlo todo igual (excepto el glaciar, qué pena cómo ha menguado…), bajo un cielo tan azul como el que pintaría un niño, de encontrarme cara a cara con esa montaña que ejerce una atracción hipnótica, de regresar tras tanto tiempo imaginando cómo sería. Alegría. Sí, una alegría inmensa sería el mejor resumen.

Tres horas y cuarto invertí en la ascensión. Muy bien, la verdad. Había previsto tardar alrededor de cuatro. Lejos de las dos horas y media de mi récord de veinteañero, pero un tiempo muy digno. Además, seguía sintiéndome las piernas y me quedaban fuerzas para continuar hasta el lago de Marboré, otros veinte minutos, pero ahora ya por un camino muy cómodo.

Pero antes tenía que cumplir con otro de mis sueños: fotografiar El viaje de Pau en el escenario que lo inspiró. Ya tenía algunas fotos desde el Balcón de Pineta, las que me envió el montañero Jesús Paterna, lector de la novela, cuya increíble historia ya expliqué en ‘la recacha’. Sin embargo, ser yo quien subiera el libro hasta allí y dejar constancia de ello, significaba cerrar una etapa. Necesitaba hacerlo. Puede parecer una tontería, pero todos tenemos nuestros pequeños sueños que, cuando somos capaces de cumplir, nos hacen subir al siguiente nivel.

Así que saqué el libro de la mochila y me pasé un rato haciendo fotos. Y gracias a que «perdí» ese tiempo, porque fue el que necesitaron Laura y Alberto, una de las parejas a las que me había cruzado en la ascensión, para llegar arriba. Cuando emprendí el camino hacia Marboré volví a encontrármelos y ya no nos separamos hasta regresar a la pradera de Pineta.

Qué buena gente. Madrileños. Maestra ella, cocinero él. Luchadores. Conectamos enseguida. Por el amor a la montaña, a la naturaleza en general, a la buena comida, al queso sobre todo, y por compartir una visión de la vida tan parecida. Durante las horas que pasamos juntos hablamos de muchas cosas, sí, también de política, de la situación en Catalunya. Es curioso cómo, entre las miles de personas que suben a Marboré cada verano, fui a coincidir con dos tan afines a mi manera de ver las cosas. Fue un gustazo, y me alegro de veras de que formen parte del recuerdo de un día tan maravilloso.

Reto cumplido. El siguiente, repetirlo con mi hijo, y va siendo hora de pensar en hacer realidad un sueño mayor: subir a Monte Perdido. Algún día, más pronto que tarde, lo haré. Seguro. ¿Quién me acompaña?

Anuncios &b; &b;