La historia de la humanidad es una continua repetición de errores que acaban causando demasiado dolor y demasiada destrucción. De entre todas las especies animales, quizá somos la única que se ataca a sí misma, tendiéndose trampas, apuñalándose por la espalda, olvidando la palabra dada, capaz de morir matando con tal de salirse siempre con la suya.

Nos puede el orgullo y nos encanta eso de lamernos las heridas para acrecentar los problemas en lugar de tratar de mitigarlos, haciendo que la culpa recaiga como una pesada losa de mármol sobre los demás, aunque sepamos que no les corresponde. No dudamos en exagerar la magnitud de la supuesta ofensa para quedar siempre como las inocentes víctimas. Porque los malos siempre son los demás.

En ocasiones, nuestro ego puede llegar a ser tan asquerosamente descomunal que no nos permite ver más allá de nuestra propia nariz, cegándonos con una rabia impostada que, de tanto manosearla y agrandarla con mentiras, nos la acabamos creyendo. Esa rabia que deviene en odio y termina por legitimarnos para atacar al otro donde más sabemos que le va a doler, está detrás de todas las guerras, de todos los atentados y de todas las muertes violentas de las que tenemos noticia cada día.

A veces confundimos la autoestima con el egocentrismo. La primera es esencial para poder llevar una vida saludable y parte de la premisa de que, si no nos queremos ni respetamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a poder querer y respetar a los demás. La segunda equivale a creernos el centro de todo. Primero nosotros, después nosotros y por último nosotros, sin preocuparnos en absoluto por los demás.

Esa incapacidad para ponerse en el lugar del otro, para tratar de entender su concepción del mundo, aunque la nuestra sea muy distinta, es la que hace que algunas personas puedan llegar a causar tanto daño a otras y que, paradójicamente, se sientan ellas las únicas víctimas legítimas. Viven tan inmersas en sus convicciones erróneas que llegan a creerse que son los demás quienes les desprecian, les persiguen y les odian.

Así ha sido siempre desde el nacimiento de Caín, el primero de los hijos de Adán y Eva y a quien podemos considerar también el primer ser humano nacido de unos seres supuestamente creados por Dios. Si el primer ser humano ya fue capaz de matar a su propio hermano, ¿qué podemos esperar de sus descendientes?

La literatura está plagada de historias de guerra, de asesinos en serie, de espías que matan a sangre fría y de conspiraciones que nos llevarían a cuestionarlo absolutamente todo. Pero nos equivocaríamos si pensásemos que todo es ficción en esas historias que luego dieron el salto al cine y hoy en día a las aplicaciones de realidad virtual. Todo lo que alguien puede imaginar, sencillamente, es porque ya ha pasado. La realidad siempre supera la ficción.

Las dos guerras mundiales dieron y siguen dando para infinitas páginas que, partiendo del horror que se vivió en la realidad, recrearon y siguen recreando historias de personajes inventados que nos han ayudado a ponernos en la piel de aquellos pobres soldados de la Batalla del Marne o en la de los pobres judíos que fueron exterminados en los campos nazis. También nos han permitido conocer la figura de muchos espías que arriesgaron sus vidas por ayudar a sus respectivos países a ganar las guerras que les enfrentaban.

Cuando hablamos de espías, tendemos a pensar que son figuras del pasado, de cuando el mundo se dividía en dos bloques en tiempos de la guerra fría y el muro de Berlín, pero el caso es que han existido siempre y a día de hoy siguen existiendo y estando en nómina de todos los gobiernos. Así, la CIA norteamericana, el Mossad de los israelitas o el CNI de los españoles son denominados centros de inteligencia, cuando en realidad son nidos de espías en cuyas manos estamos todos, a merced de que nos manipulen con la información que construyen a partir de las versiones reales de los hechos que nunca nos explicarán tal y como sucedieron.

Cuando en 2020 se declaró la pandemia del coronavirus, se escucharon muchas teorías sobre su origen y, entre ellas, cobraron fuerza las que apuntaban a una conspiración. Según ellas, el virus se había desarrollado en un laboratorio chino con el fin de acabar con los sectores de población más vulnerables (ancianos y enfermos crónicos). El desarrollo de las vacunas también dio pie a mucha controvèrsia, hasta el punto de surgir movimientos negacionistas que parecían convencidos de que la vacuna contenía unos diminutos chips que nos insertarían en el cuerpo con la excusa del pinchazo para poder tenernos aún más controlados de lo que ya nos tienen.

Con el tiempo, se ha ido viendo que no podemos subestimar la capacidad de supervivencia de ninguna forma de vida, por minúscula que sea, y que al margen de las malas intenciones que puedan tener algunos cuando se creen con algo de poder, siempre habrá muchas más personas dispuestas a dejarse la piel y hasta la vida por neutralizar sus amenazas y hacer que prevalezcan la razón y el sentido común en beneficio de todos.

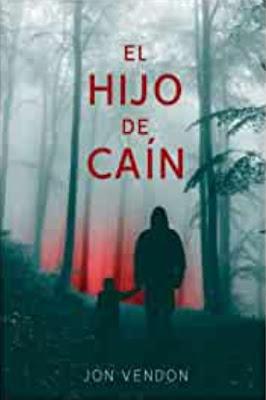

Jon Vendon es un autor que se ha dado a conocer en los últimos años tras haber optado por la vía de la autopublicación. Es una lástima que las editoriales no apuesten por escritores de su talento y en cambio publiquen a cualquier personaje que no ha escrito en su vida sólo porque salga por televisión o tenga miles de seguidores en sus redes sociales. En el caso de Vendon, su esfuerzo le ha merecido la pena, pues su primera novela, El visitante, fue un éxito que recogió muy buenas críticas. Aunque la novela que le ha merecido más reconocimiento es El hijo de Caín.

Una historia que comienza en una base militar española en El Líbano, a la que llega un hombre enfermo de viruela hemorrágica, una enfermedad que creían erradicada desde hacía décadas, pero que alguien se ha propuesto expandir por el mundo.

Sus protagonistas, dos agentes del CNI español, viajarán primero hasta el Líbano y después hasta Rusia siguiendo la pista de unos viales del virus que han sido robados y descubrirán que les están persiguiendo con intención de eliminarles. De allí volverán a Madrid, donde confirmaran sus peores presagios, para arriesgarse a seguir indagando por su cuenta en EE.UU.

El hijo de Caín encierra mucha acción y mucha intriga. Tiene todos los ingredientes de un excelente thriller que no deja indiferente a nadie y que, sobre todo, da mucho qué pensar. Tal vez porque tenemos la pandemia del coronavirus aún demasiado reciente y porque se da la circunstancia de que se han registrado casos de la denominada viruela del mono en nuestro país, habiéndose cobrado ya algunos muertos.

¿Qué hay detrás de la información que nos cuentan todos los días los espacios de noticias de las televisiones, las radios u otras plataformas?

¿Nos trasladan la verdad real o la versión que creen que nos conviene oír?

¿Podemos sentirnos seguros cuando nos comunicamos a través del móvil?

¿Podemos fiarnos de los que creemos nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo o las personas con las que interactuamos cada día?

¿Cuánta información pueden estar manejando terceras personas sobre nosotros mismos que ignoramos completamente que la puedan tener?

Son preguntas que todos nos hemos podido hacer alguna vez. Cualquier aparato electrónico de los que utilizamos puede tener conexión a internet y a través de ellos podemos ser espiados. Escuchan nuestras conversaciones para detectar nuestras preferencias y poder ofrecernos productos de forma personalizada. De la misma manera, nuestras búsquedas en internet dejan un rastro a través de las cookies que les sirve a terceros para conocernos un poco mejor a través de nuestros intereses. Pagar con tarjeta puede parecernos muy cómodo y rápido, pero a otros les sirve para saber en qué gastamos nuestro dinero, por dónde nos movemos, qué hacemos en todo momento, si somos infieles a nuestras parejas o si cometemos alguna ilegalidad.

La tecnología tiene muchas ventajas, pero también comporta estos inconvenientes. De la misma manera, la globalización nos ha acercado más los unos a los otros, al tiempo que ha modificado drásticamente nuestra forma de relacionarnos. Estamos más conectados, pero también nos sentimos mucho más solos, dándose la paradoja de creernos más cerca de personas a las que nunca hemos visto y, probablemente, nunca llegaremos a ver, que de las personas que siempre han sido nuestra familia y nuestros amigos de verdad.

Si algo nos están enseñando las redes sociales todos los días es que toda nuestra pesadilla empieza por el culto al ego. Nos gusta demasiado la sensación de gustar a los demás y demasiadas personas caen cada día en la trampa de colgar su vida en un perpetuo escaparate sin darse cuenta que, entre los transeúntes que pasan ante él, no siempre hay buena gente y sus miradas no siempre van a estar cargadas de buenas intenciones.

El hijo de Caín es una novela que merece mucho la pena ser leída y su autor, Jon Vendon, un escritor que va a dar muchísimo y muy bueno de qué hablar.

Estrella Pisa

Psicóloga col. 13749