Igor Yglesias-Palomar Bermejo.

En esta secuencia de la película Braveheart (1995), podemos ver cómo era la caballería pesada 200 años antes de las fechas que ahora tratamos; con los caballos aún sin protección y las armaduras de los soldados formadas por placas y cota de malla, más propios del medievo. Pese a que les frenan -realmente esto sucedió en la batalla de Falkirk, no Stirling como proponen-, lo cierto es que la caballería en general, y la pesada en particular era el factor que determinaba el curso de una batalla, como siglos después lo fue la artillería.

Ya en el capítulo anterior explicamos las particularidades de la guerra contra los moros en España, una guerra dura, de desgaste, emboscadas y escaramuzas. Sin embargo, la tradición militar europea era muy distinta. Los ejércitos buscaban enfrentarse en una única contienda en terrenos llanos y amplios, donde las caballerías podían desplegar todo su potencial. Una vez puesta en marcha, ésta era, como mencionábamos antes, prácticamente el factor definitivo, y a menudo los ejércitos se rendían antes de empezar a combatir tras observar las desproporciones de fuerzas. En aquel momento, el ejército francés estaba considerado el más poderoso del mundo -así como en Septiembre de 1939, y tampoco les sirvió de mucho- y la caballería francesa la más temible. Los tremendos números que despliegan en Italia suponían una apuesta prácticamente imposible de frenar. Gonzalo Fernández de Córdoba, por otra parte, comandaba unas cifras ridículas, pero de luchadores curtidos y veteranos, acostumbrados a un tipo de guerra sucia y descarnada, y no se hallaban, para nada temerosos de su enemigo, fruto de los siglos de cariños contra peores adversarios.

Cuando llegó a Calabria, país agreste y erizado de fortalezas, la zona ya era francesa, aunque Ferrantino consiguió tomar el Reggio y otras, que pone bajo bandera española, como prometido. Su primer enemigo era En Seminara les sale al encuentro D'Aubigny, que ha reunido 2000 de los temibles piqueros suizos y 500 jinetes de caballería pesada. Manda a sus emisarios a golpe de trompeta a convocar a la liga italo-hispana a la batalla. Gonzalo aconseja: Bérault Stuart d'Aubigny, general de las tropas francesas por la zona, quien había ido acusando a Ferrantino de cobardica que evitaba el conflicto, con lo que éste, jovencito y bravucón, andaba deseándoselas con aquél, para no perder la popularidad de su pueblo. Le pide, por tanto, a Gonzalo que le acompañe a Seminara a enfrentarse con los franceses. Gonzalo accede, pero en el camino, va tendiendo emboscadas y desgastando al enemigo, cosa desconocida por aquellos lares. Una compañía entera francesa fue rodeada y capturada por los españoles, desapareciendo del campo y permitiendo al Rey Ferrantino y a Gonzalo aposentarse en los alrededores .

Gonzalo recibe órdenes del embajador español en Italia, el veterano soldado y diplomático Garcilaso de la Vega, padre del celebérrimo guerrero y poeta, quien le da órdenes de los reyes de expulsar a los franceses y dejar de tomar fortalezas -ya había rendido varias desde su llegada-. Ferrante quiere también que marche a Nápoles con él, temeroso de que siga tomando ciudades, ya que piensa que el pueblo finalmente se acabará decantando por un rey poderoso -Fernando- en lugar de por él. Gonzalo, sin embargo tiene miedo de dejar a su propio ejército descohesionado, pues los franceses pueden retomar las fortalezas una vez avancen hacia el norte. Finalmente no le queda más que obedecer las órdenes de Garcilaso y de Ferrantino, que es el comandante en jefe de la expedición.

- "Nunca se debe pelear con el enemigo que lo desea mucho y más teniéndonos tan demasiada ventaja. Mejor gastémoslos poco a poco."

Como era de temer, Ferrante desoye el consejo, pues arde en deseos de enfrentarse a los franceses. Él era el rey, Gonzalo subordinado, y no podía negarse a combatir queriendo hacerlo sus capitanes, contagiados por el entusiasmo del italiano. Cuando salieron a enfrentarse a los franceses y Ferrantino fue consciente de la diferencia de tropas, se le quitaron rápidamente las ganas de batalla. Gonzalo le amonesta:

- "Eso había que haberlo pensado antes, ahora toca pelear".

El primero no fue el único de los consejos que desoyó de Gonzalo. Le negó prestarle lanzas, ignoró sus consejos sobre cómo posicionar las tropas y, finalmente, no le permitió situarse en vanguardia. Finalmente, el Gran Capitán mandó a Luis de Vera al frente de sus jinetes, que comenzaron a hostigar a los franceses, haciéndoles muchos muertos. Con sus maniobras de repliegue y buscar otra posición para volver a atacar, lograron deshacer dos de las tres batallas o cuerpos de los galos. La jornada parecía ganada. Sin embargo, en una de las maniobras de repliegue, los italianos pensaron que se estaban dando a la fuga, y cundió el pánico justo en el momento en el que entraban en contacto con ellos tres filas de los temibles piqueros suizos. Se dieron a la desbandada, echaron a correr y no pararon hasta que llegaron a Seminara. En palabras de un testigo presencial, los hombres de armas franceses los perseguían "como lobos a las ovejas". El pánico es ciego y contagioso, y sólo permanecieron en su puesto los rodeleros* españoles que estaban con Ferrante, que intentaron cubrir la retirada de sus aliados, muriendo casi todos. El propio rey se vio rodeado, perdió dos caballos y salvó la vida de milagro por el sacrificio del príncipe Juan de Altavilla, que le cedió el suyo. Ferrante salió a escape, y cuando sus propios soldados, ahora refugiados de vuelta a la fortaleza, le vieron huir, como los españoles no querían abrirles las puertas para dejarles desertar, se tiraban de los muros.

(* rodelero: unidades de infantería española armados con un escudo redondo -de ahí el nombre- y con una espada. Eran versátiles, podían luchar en espacios pequeños, como la cubierta de un barco, y se les usaba para enfrentarse con los piqueros y alabarderos, ya que podían esquivar las mortíferas picas y hacer escabechina en las filas atacando desde dentro. Eran combatientes de corta distancia y nada podían hacer ante las cargas de caballería)

Gonzalo volvió al campo de batalla con Luis de Vera y los suyos, hostigó a los franceses, que estaban recogiendo a sus muertos, hizo prisioneros, recuperó parte del material que Ferrante y los suyos habían abandonado y con 400 lanzas marchó hacia Reggio, volviendo sobre sus pasos frecuentemente para enfrentarse con los franceses. Mandó nota a Ferrantino de que embarcara a Nápoles antes de que la noticia de su derrota llegara, pero éste -para variar-, no le hizo caso, fue a refugiarse a Sicilia y durante días intentó convencer a Gonzalo de que le acompañara a Nápoles, sin conseguirlo. Ésta sería la única batalla perdida del de Córdoba en su vida, y sin embargo su prestigio aumentó, pues todo el mundo sabía que é tuvo razón y que permaneció luchando y haciendo daño al enemigo. Jamás volvería a ser derrotado.

Durante los meses siguientes, con fuerzas ridículas en número, Don Gonzalo fue rindiendo fortaleza tras fortaleza de la baja y alta Calabria. A menudo lucha como uno más, pero su uso de aquellos valientes hombres -y los escasísimos refuerzos que le llegaban-, era único, consiguiendo encelar, hostigar y rendir a considerables fuerzas enemigas, mientras arruinaba las emboscadasque a él le tendían y mermaba sin cesar la moral y el número de las tropas francesas y angevinas -italianos partidarios de la Finalmente acudió en auxilio de Ferrantino, aunque con el temor de no haber rematado totalmente a los franceses y el peligro de encontrarse entre dos frentes. Copio del libro: casa de Anjou-. Aubigny cada vez se encontraba más acorralado.

Gonzalo, amén de las mencionadas tácticas de guerrilla, remodeló la formación de su ejército, quitando importancia a los ballesteros para dársela a los nuevos arcabuceros, priorizando el uso de la infantería, y concediendo un uso muy particular a la caballería. Esta nueva formación sería el gérmen de lo que luego se convirtieron en los Tercios españoles, prácticamente invencibles durante 150 años.

"Sus espías le avisaron que en Laino estaba el conde Américo de Sanseverino, con las fuerzas de los condes de Mélito, Nicaustro y Lauria, dieciséis barones anjevinos y otros vasallos del príncipe de Salerno, que sólo esperaban a las fuerzas del conde de Carpaccio y del señor de D'Aubigny para darle el golpe definitivo. [...]

Gonzalo anduvo toda la noche por sendas de montaña y llegó antes del amanecer al campamento enemigo. Antes de atacar, Gonzalo convocó a los capitanes y los arengó como siempre. Les habló de la honra que ganarían si vencían y desbarataban al enemigo, y el auxilio que darían a la defensa de Nápoles. Recordó que ganar la ciudad les sería de no poco provecho, y por último les dijo que aquella jornada 'acrecentaría o menoscabaría el nombre de la nación española'.

Desplegó sus fuerzas en dos grupos, uno de ataque y otro en el puente que comunica el pueblo de Laino Borgo con Laino Castello, de modo que ni los del campamento pudieran refugiarse en ella, ni los de adentro auxiliarlos. Atacaron al amanecer, cuando la mayor parte de los enemigos aún dormía. El enemigo despertó sobresaltado y desconcertado a las voces de los españoles 'que temían como al fuego' [...]. Atónitos y sin orden, iban descarriados de una a otra parte, sin lugar seguro donde poderse amparar'. Los que querían acogerse al pueblo fueron presos o muertos por el destacamento español que cerraba el puente, mientras los del campamento resultaban heridos y presos. [...] Los españoles apresaron a todos los barones y a mas de 100 caballeros, cuyos rescates los enriquecerían. Sólo escaparon los condes de Mélito y Lauria, que habían salido a buscar al conde de Carpaccio. Gravemente herido, el conde Américo de San Severino quiso confesarse con Gonzalo, a falta de un sacerdote, según la vieja costumbre medieval [...]. Gonzalo dijo al conde agonizante:

- Señor Américo, los pecados, faltando sacerdote, confesadlos a Dios, que es Él el que suele y puede perdonar, y a nosotros, decidnos lo que sabéis de los franceses."

Américo lo hizo, pues se hallaba arrepentido de su cambio de bando. Gonzalo repartió el botín entre sus hombres, a quienes dejó satisfechos, seguramente porque renunció a su parte, envió los cautivos a Nápoles, y regresó con los suyos a Castrovillari. Ferrante, mientras tanto, más organizado y con refuerzos de numerosos condotieros, fue haciendo su labor, reconquistando ciertas plazas y ganando algunos aliados. Gonzalo, de nuevo de marcha, se dirige hacia el condado de Aliano. Como faltaban los víveres, los españoles, empujados por el hambre, asaltaron la fortaleza de Guillano, antes de seguir a Petrapertusa, donde asaltaron y saquearon una fortaleza enemiga, capturando a la baronesa y el obispo de Tricarico. En menos de dos horas, hicieron nueve kilómetros, asaltaron un castillo, y lo saquearon, haciendo prisioneros importantes: todo un récord.

Tras comprometerse a ayudar con los gastos al rey de España contra Francia, Ferrante se vuelve a encontrar con el ejército francés de Montpensier en Atella. Aquél, otra vez dubitativo, vuelve a llamar a Gonzalo. Cuando éste llega, todos, del rey abajo, salen a recibirle:

Fue tanto el respeto que todos le tuvieron, y el crédito que generalmente había alcanzado de toda la gente de guerra que allí estaba, con ser de diversas naciones, que no parecía igual con los otros capitanes, sino el general y superior de todos.

Desde entonces, como si todos se hubieran puesto de acuerdo, de un común consentimiento de los contrarios, y de la gente del rey, le comenzaron a llamar Gran Capitán: y así parece que se puso en el instrumento de la concordia, y asiento, que se tomó con los enemigos en el mismo lugar de la Atela.

Cuando Gonzalo aparece, el cerco duraba ya un mes. Para mostrar el buen hacer de sus tropas, ese mismo día explora el terreno, llegando a la conclusión de que, a menos de rendir por hambre a los defensores, la fortaleza era, básicamente, inexpugnable. Consultó con los capitanes, y resolvió atacar los molinos, que estaban siendo guardados por ballesteros gascones y piqueros suizos, y de cuyas represas partía el acueducto que llevaba agua a la villa. El de Córdoba sitúa la mitad de sus lanzas a medio camino entre la ciudad y el molino, para evitar que aquellos pudieran enviar refuerzos, o que los defensores pudieran huir a la fortaleza; y la otra mitad, desplegada y a la espera. El uno de julio, apenas descansados de las fatigas del viaje, los rodeleros españoles realizaron un épico ataque a la carrera. Los ballesteros gascones lanzaron su primera salva de virotes, mas no tuvieron tiempo a recargar, dado lo fulminante del ataque y la velocidad a la que corrieron los infantes, por lo que tuvieron que retirarse en desorden. Los suizos, incapaces de maniobrar a causa de sus largas picas, no pudieron defenderse de los rodeleros, que se metieron en su formación a romper las filas. Los jinetes españoles entonces actuaron, persiguiéndolos hasta Atella, y matando a muchos por el camino. Mientras, los gastadores derribaron los molinos y rompieron las ruedas. Antes de que los franceses pudieran reaccionar, Gonzalo ya había mandado tocar a retirada.

El espectáculo que se había desarrollado ante los hasta entonces hastiados ojos de sitiados y sitiadores, había sido impresionante, y si el sobrenombre de Gran Capitán no nació en ese momento, sí fue cuando se difundió entre los asombrados guerreros que contemplaron esta acción. En unos minutos había desbaratado un sitio que duraba un mes y se preveía muchísimo más largo. Además, si hubiera que designar una fecha para el nacimiento de la infantería española, fue aquel día en que una pequeña unidad, cargó a la carrera contra un cuadro de picas y otro de ballestas.

Tras destruir a 150 hombres de armas más, unos días más tarde, y tomar Ripacándida, el 14 de julio, Montpensier iza bandera blanca, y el 27 se firman las capitulaciones: los franceses podrán regresar libremente a Francia, pero tendrán que abandonar la artillería y todos los caballos que lleven la marca del rey francés. En dichos documentos, se aplica por primera vez por escrito el nombre de Gran Capitán, ya común de modo verbal. Finalmente, los Orsini fueron a prisión y murieron encarcelados algo más tarde. Ese mismo otoño, los galos esperaron inútilmente en Puzzoli y Castellamre a que su flota los devolviera a casa, mientras los diezmaba una extraña epidemia de la que murieron Montpensier y los cuatro capitanes de los suizos. Era el mal gálico, el llamado mal francés -aunque ciertas teorías aseveran que vino importado de las recién descubiertas américas-, la sífilis, que hacía estragos. Los pocos supervivientes que lograron embarcar, naufragaron y murieron casi todos. Los suizos, que regresaron por tierra a su país, fueron atacados por los lugareños, que tenían frescas las afrentas recibidas. En conjunto, muy pocos lograron regresar a casa, y los que lo hicieron, fue en cueros vivos y pidiendo por Dios, según las crónicas.

Gonzalo fue nombrado virrey de Calabria, y continuó conquistando fortaleza tras fortaleza al desbaratado ejército francés. D'Aubigny salió del país, ayudado, curiosamente por el Gran Capitán que le prestó varios corceles. En Octubre, se rindieron por fin los franceses que defendían el castillo de Cosenza. La guerra estaba prácticamente terminada, aunque quedaban resquicios muy tenaces del ejército. El siete de Octubre, Ferrante falleció, de sospechosas causas -unos dicen que de unas fiebres, mientras otros aseveraban que fue envenenado-. Le sucedió su tío Fadrique, el que fuera quinto rey en menos de cuatro años. Gonzalo mostró su lealtad hacia él, sin saber que sus amos, los reyes católicos, desconfiaban de él por sus simpatías a la corona francesa. Entretanto, algunas de las fortalezas más inexpugnables (Gaeta, Tarento...) caían simplemente al llegar Gonzalo, a menudo abriendo sus puertas y postrándose a sus pies. Tal era el pavor que le profesaban sus enemigos, que a estas alturas, su fama trabajaba por él. En 1497 terminó de pacificar la zona, y tras cercar Rocaguillerma, el útimo bastión poderoso, marchó hacia Roma.

Encontró la ciudad santa hambrienta y sin víveres, pues un corsario vizcaíno al servicio del rey de Francia, de nombre Menaldo Guerra, la tenía sitiada a través del río Tíber, ignorando las amenazas de excomunión que le lanzaba el Papa. Gustoso de hacer servicio al Santo Padre, Gonzalo parte hacia Ostia, donde se encuentra con el embajador español, Garcilaso de la Vega, con su artillería ya emplazada. Gonzalo pide a Guerra que deje Roma tranquila. Menaldo le responde con arrogancia:

Decid a Gonzalo Hernández que otros tan bravos como él han venido con la misma intención que él viene y no les aprovechó nada, y decidle que se acuerde que todos somos españoles y que no se enfrenta a franceses, sino con un español, y no castellano, sino vizcaíno.

Y tras sus palabras, atacó a los sitiadores. Ante tal despliegue de arrogancia, Gonzalo dedicó tres días a preparar el asalto del extenso recinto amurallado. Tras arengar a sus hombres animándolos, como era costumbre en el renacimiento, a ganar nombre no sólo para ellos, sino también para su nación, se dirigió a un alférez y le dijo:

Señor Londoño, yo sé quién pondrá primero la bandera en el muro del castillo. -A continuación, se volvió a un hombre de armas y le dijo:- Señor don Alonso, yo sé quién prenderá mañana a Menaldo.

El 9 de Marzo l a artillería comenzó a batir y abrió brecha . Tras ver que estaba indefensa corrieron los hombres a tomarla, mientras Guerra acudió a cerrar la abertura. Mientras, Garcilaso de la Vega escalaba la muralla por el lado contrario al grito de:

La defensa se derrumbó. Finalmente, Menaldo pidió salvar la vida y Gonzalo le reprendió por su conducta, "tan impropia de la nación española". La entrada en Ostia fue triunfal, a la vieja manera de los conquistadores romanos. Gonzalo entró a pie, seguido por la comitiva de presos franceses, por el corsario Guerra -desmelenado, con los ojos inyectados en sangre y cubierto de cadenas, montado en flaco rocín, y detrás la infantería y caballería españolas. El Papa y los cardenales se levantaron a recibir a Gonzalo quien quiso besar sus pies. No obstante, el Papa lo alzó y lo besó en el rostro, y dio largo discurso sobre sus hazañas. Tras ello le entregó la Rosa de Oro, máxima condecoración de la guerra. Gonzalo no duda en sacarle los colores al mismísimo Santo Padre, llamándole la atención sobre lo laxo de su moral, cosa conocida en toda la cristiandad. El hecho de que, a pesar de tal osadía, siguiera gozando de su favor, es muestra de la fama y la importancia de la que ya gozaba el Gran Capitán. Esta aventura había costado mucho dinero a Gonzalo, pues había movilizado tropas sin orden Real, así que el Papa le ofreció lo que quisiera. El de Córdoba se limitó a pedir clemencia para Menaldo y que levantase el impuesto de gastos de guerra que abrumaba a la población. El Papa lo concedió todo y además liberó a los prisioneros franceses. Guerra dijo:

Sólo me llevo un consuelo que me alivia de mi contraria fortuna, y es haber sido vencido por vuestra excelencia, que merece vencer a todo el mundo. Y no quiero decir más porque no se piense que quiero sacar algo de él.

Ajeno estaba Gonzalo, sin embargo, de que en España, tanta entrada triunfal, tanta aclamación, loa y júbilo popular, estaba llenando de veneno ciertas lenguas -claramente envidiosas-; veneno que sería vertido gota a gota en el oído real, que quizás comenzaría a ver en él alguien que pretendía hacer sombra al mismo rey católico.

Con la primera campaña contra Francia terminada, el territorio pensinsular pacificado tras siglos de guerra, nuevos territorios descubriéndose en las Américas, España estaba preparada para convertirse en potencia mundial. Los Reyes Católicos estaban cambiando la configuración del ejército, y la experiencia ganada en Italia con el Gran Capitán, fue de gran valor para analizar una nueva forma de combatir. La manera de combatir de la Edad Media, toca a su fin. El nuevo rol de árbitro internacional de la nueva nación española, el poderío económico y militar, y lo experimentado y curtido de sus tropas, permitieron que, en el nuevo tablero de juego, hubiera muchas oportunidades para afinar -y afilar- el nuevo concepto. El hecho que España se adelantara en la nueva concepción bélica, fue una de las razones por las que mantuvo un dominio prácticamente absoluto del campo de batalla durante los dos siglos siguientes, amén de unos territorios descomunales, defendidos exitosamente, la mayoría de las ocasiones, con unos números francamente ridículos.

La nueva concepción militar se hizo a partir de dos premisas: la alta valoración de la infantería como cuerpo principal de combate, lo cual, como ya explicamos previamente, era radical en su novedad en el fin de la Edad Media; y la segunda, que el principal enemigo iba a ser, casi con total seguridad, Francia, quien, como ya dijimos también, basaba toda su potencia, en el uso de la caballería y de la artillería. Eso significa que esa nueva infantería no sólo debía ser capaz de realizar su acción de fuerza, sino que debía ser capaz de defenderse de los envites de las principales armas enemigas. La realización de este cambio se hace siguiendo tres conceptos fundamentales: la adopción de la pica por los soldados de a pie, la distribución de los combatientes en compañías y efectivos especializados y el manejo en grupos de las armas de fuego individuales: espingarderos, escopeteros y arcabuceros. En las unidades reformadas por el Gran Capitán, la infantería deja de ser un bloque apelotonado, sin más concierto que el lugar del que provenían los peones. Organiza las tropas en capitanías o compañías, que a su vez se dividían en escuadras de unos 30 hombres altamente especializados, comandados por un suboficial. Los soldados de a pie comienzan a distribuirse en tres ramas principales: lanceros (piqueros), ballesteros y espingarderos. Posteriormente, los ballesteros desaparecerán, los espingarderos darán paso a los arcabuceros y los peones se convertirán en infantes, y serán la fuerza principal de la corona española. Los celebérrimos Tercios están a punto de nacer. Todo esto se irá haciendo posible a través del buen hacer y el valor no sólo de Fernández de Córdoba, sino de un puñado de capitanes españoles que cobatieron a su mando, y que tanto merecen su propia página en la historia: García de Paredes, Gonzalo Pizarro, Pedro Navarro, Diego de Mendoza, Hugo de Cardona, Pedro de Paz, Cristóbal Zamudio, Diego de Vera, Fernando de Andrada, Benavides, Ochoa de Asúa, Diego de Arellano y otros muchos que no tuvieron la suerte de aparecen en las crónicas.

Tras retornar a España y sofocar la rebelión de los moriscos, en 1500, el Gran Capitán queda al mando de una enorme flota y ejército creado para acudir a enfrentarse a los turcos en Cefalonia. La república de Venecia, que a lo largo de su historia no ha sido avara en inventar planes con los que conspirar contra España, no dudaba, sin embargo, de llamarla en su socorro cada vez que veía sus intereses económicos peligrar. A los Reyes Católicos no se les conocía con ese sobrenombre por ser agnósticos, y cualquier llamado en pos de la cristiandad o el Papa, siempre era atendido. Los turcos habían vencido a los venecianos en Lepanto, mismo lugar donde unas décadas más tarde se celebraría En las largas preparaciones que hace para garantizarse el éxito de la misión, tras embarcar hacia Sicilia y Calabria, conoce al bravo y genial la más grande ocasión que vieron los tiempos, pujaban por el Danubio y tenían Roma como claro objetivo. Así que los venecianos, deseosos de que les recuperaran sus territorios perdidos, no dudaron en convocar una Liga Santa, en la que, como siempre, el principal esfuerzo militar cayó en los españoles. Siendo ya una figura de renombre internacional, fue la misma Venecia la que propuso a don Gonzalo para comandarla, a lo cual los Reyes Católicos no opusieron resistencia, aunque algunas voces en la corte ya lo hicieron, anticipo de lo que más tarde iba a suceder. Finalmente el Gran Capitán acepta, con la condición de mantener el mando total de la fuerza combinada marina y terrestre. Se le es concedido.

Pedro Navarro, brillante capitán e ingeniero militar, antiguo pirata y corsario, una de las figuras más importantes de la época, cuya vida bien daría para ilustrar otro capítulo de esta serie, y que sufrió un infame final, muestra una vez más de la mezquindad Real española, siempre ansiosa por mostrar su soberana ingratitud con los mejores hombres que su país había parido. Mas aún faltaba mucho para que todo eso ocurriera, y mientras, Navarro rápidamente se convierte en su mano derecha, pues era famoso por su excepcional manejo de la pólvora, y fue quien inventó la mina de tierra, con las que tantas fortalezas cayeron desde entonces.

Rindió Corfú don Gonzalo y procedió al duro asedio del castillo de San Jorge, sito en lo alto de una escarpada roca en Cefalonia, defendido por cerca de setecientos Jenízaros, las tropas de élite del imperio Otomano. -Si queréis saber con detalle las hazañas de Diego García de Paredes en el susodicho asalto, pulsad aquí). Gracias, entre otros, a Navarro, quien voló con pólvora los cimientos de un lado de la fortaleza, el ataque final se produjo por tres lados, usando maromas, escalas y un pontón de madera. El ejército del Gran Capitán lo conquistó sin dar cuartel a los defensores jenízaros, que se defendieron bravamente, y de los que al final de la jornada, apenas sobrevivieron unos cincuenta. En la torre más alta de la fortaleza, ondearon las banderas de los reyes y el león de San Marcos de Venecia.

Segunda guerra de Nápoles 1501-1504

El rey Fernando, empero, no se dejó impresionar demasiado por la victoria en Cefalonia. Tenía asuntos más urgentes que tratar. Mientras todo esto sucedía, tenía un acuerdo secreto con Luis XII de Francia para repartirse Nápoles entre las dos coronas, pacto que se firmó en en Granada en noviembre del 1500, aunque no se publicó hasta junio de 1502, hasta que el Papa lo aprobó, ya que Nápoles era un estado vasallo de la Santa Sede. Francia y España se repartían el reino a partes iguales, y Fadrique era dejado de lado, bajo pretexto de haber entrado en tratos con los turcos.

Puede parecer sorprendente tal decisión, pero la complejidad del tablero de juego italiano, desafiaba cualquier fantasía diplimática. Francia, no obstante, tras vencer a Ludovico Sforza, señor del Milanesado, con la ayuda del viperino César Borgia, habia ocupado la Toscana, y pretendía imponer un Papa francés, a lo que España era contraria. Tras numerosas alianzas hacia ambos bandos, la tensión vuelve a crecer. Fadrique, a quien Gonzalo había profesado sincera amistad, le pide ayuda. Muy contra su voluntad y con gran disgusto, el de Córdoba le da largas. Su deber es para con su Rey, y ha recibido órdenes directas de no prestársela.

Todo este acuerdo es una manera de ganar tiempo para Fernando el Católico. Éste se las sabía todas, e hizo todo esto, a fin de ganar tiempo para que el Gran Capitán volviera, amén de organizar otro ejército para enfrentarse con las numerosísimas tropas que los franceses estaban metiendo en su parte de Nápoles. Fadrique se enfrenta a ellos, pero es ampliamente derrotado en Capua. Los galos pasaron a cuchillo a 7000 habitantes, y cometieron numerosas tropelías. Fadrique es enviado a Francia, donde muere en 1504, tras abdicar del reino en favor de Luis XII, a cambio del ducado de Anjou. Gonzalo se siente pesaroso por haber contribuido a su desgracia, pero es un soldado y debe obediencia a su rey. Los franceses nombran gobernador de su parte al joven duque de Nemours.

Gonzalo llega y se establece una tensa espera. Hay malestar en las tropas españolas por los retrasos de las pagas, y se inician varios conatos de motines con los que debe lidiar. Ésta sería una característica de la infantería española en los siglos venideros. Los numerosos retrasos crearían toda suerte de motines que, sin embargo, con unos soldados tan orgullosos como los nuestros, siempre se realizarían Louis D'Armagnac, duque de Nemours, viene a sustituir al veterano Stuart. Viene con los más famosos generales del ejército francés. Se reúne numerosas veces con Gonzalo, intentando que éste cediera en sus demandas territoriales. En la primavera de 1502, cansado, lanza un ultimátum: o se le entregan las provincias de Basilicata y Capitanata, o las tomaría por la fuerza. Gonzalo, tras realizar fastuosos regalos al heraldo que aquél manda, le da la respuesta:

Las piezas se despliegan lentamente por el tablero. Gonzalo reclama más tropas, pero el Rey Católico no puede enviárselas: las arcas están vacías. Hay que ganar tiempo. Los franceses toman Nápoles, la capital, pero el de Córdoba se ocupa por el momento de Calabria. Fernando pide a Gonzalo que entretenga a los franceses, pero sin romper todavía definitivamente con ellos. Aún no ha llegado el momento. Gonzalo ha de tomar Tarento, una ciudad con fama de inexpugnable -que resulta no serlo para él- para apresar al joven Ferrante, príncipe heredero de la corona, que es enviado a Valencia, donde vivió como prisionero privilegiado, y acabaría casándose con Germana de Foix, futura viuda del rey Católico, tras la muerte de Isabel en 1504, y sus segundas nupcias con ella.

Andad, hermano, con la gracia de Dios. Decid de mi parte al duque y a monsieur D'Aubigny que vengan cuando quieran; que no sólo defenderé nuestra parte del reino, sino que lo echaré de la suya.

A partir de ese momento (mediados de julio de 1502) la guerra comienza con la siguiente distribución de fuerzas:

Ejército Francés:

El 27 de abril, después de nueve meses de asedio en la Barleta, el Gran Capitán ordena salir para dar batalla a los franceses. Además es una medida necesaria: los recientes refuerzos hacen que haya hacinamiento y escasez de provisiones. El virrey francés, al enterarse, intenta interceptarlos en el litoral, donde su caballería hubiera tenido más ventaja. No logra llegar a tiempo y pierde una preciosa oportunidad.

El 28 de abril, las tropas españolas acampan en el antiguo campo de Cannas. Al amanecer, inician una fatigosa marcha por un terreno complicado y cargados de pertrechos. Algunos alemanes, poco acostumbrados al calor, se desmayan, y Gonzalo ordena a la caballería que compartan montura con los soldados más afectados. Vigilados de cerca por el ejército francés, las tropas llegan dos horas antes de la puesta de sol a Ceriñola, el terreno elegido por el de Córdoba para presentar batalla, ya que se encuentra en la falda de una colina. Al llegar, y pese al cansancio de sus tropas, les ordena construir trincheras, cavar un foso y plantar estacas, que, junto a los viñedos y olivos, dificultarían grandemente el avance de la caballería, necesitada de espacio.

Nemours arde en deseos de atacar, y pese a que algunos consejeros recomiendan, dado lo avanzado de la hora y de lo fortificada de la posición española, hacer campamento y esperar al día siguiente, un impulsivo hombre de armas, Martin Godebyete, amenaza con denunciar al rey a Nemours por cobardía si no ataca. El duque toma una decisión y elige, si no puede servir bien a su rey, al menos, salvar su honra con su propia muerte. Ordena prepararse para el ataque.

Los españoles terminan de fortificarse. Gonzalo sitúa en primera línea a los espingarderos y ballesteros, en el centro a los lansquenetes alemanes y a los rodeleros españoles, al mando de García de Paredes y Gonzalo Pizarro -padre del futuro conquistador de Perú-. Más retrasadas y en los flancos, están las tropas de caballería, al mando de Próspero Colonna y Diego de Mendoza, más dos compañías de arcabucerlos. Atrás coloca la artillería, con trece bocas de fuego, y en la retaguardia sitúa la caballería ligera de Fabricio Colonna y Pedro de la Paz. Él mismo se situa en medio de todo, en un pequeño promontorio, armado y a cara descubierta -hizo notar a su tío que le avisó de que no llevaba celada, que los que hoy tienen el cargo que yo y tal día como hoy, no han de cubrirse el rostro-. Desea observar todo el escenario de batalla y permitir que todos puedan verlo bien a él. Antes de comenzar la batalla, como siempre, recorrió las líneas alentando a la tropa.

Nemours , él mismo se sitúa en primera línea de sus hombres de armas, divididos en dos líneas. Detrás, los piqueros suizos y la infantería gascona. 7000 picas al mando de Chandieu. Delante va la artillería, 26 piezas de diferentes calibres, y a la zaga, 400 hombres de armas, en su mayoría italianos. Nemours ordena la carga al galope, pero los caballos franceses son detenidos en los fosos o numerosos obstáculos repartidos por el campo. Los caballeros de imponente armadura son presa fácil de los espingarderos y arcabuceros españoles, que disciplinadamente aguardaban antes de despacharse con ellos. El duque francés muere de tres arcabuzazos, y la caballería entra en desbandada. Los arcabuceros se repliegan y avanzan los lansquenetes alemanes, para enfrentarse con los piqueros suizos. El Gran Capitán ordena a toda la línea española avanzar, y los rodeleros de Navarro y García de Paredes, sortean con facilidad las picas del cuadro helvético, y entran en la formación enemiga, causando estragos. La caballería entra en persecución de los franceses, y el mismo Gonzalo se une con la caballería de Colonna, al grito de

Antes de comenzar la batalla, el cielo se ilumina y se escucha un terrible estruendo: la santabárbara española ha prendido por accidente y estalla en mil explosiones. Ante la cara de los españoles, como gesto de un mal presagio, el Gran Capitán corta rápido y comienza a dar gritos de alegría, arengando a sus tropas diciendo que son las luminarias de la victoria, que ya han comenzado.

En apenas unos minutos, 3000 franceses quedan muertos sobre el terreno. Gonzalo manda dar tres toques de atención prolongados para llamar a rezar por los cadáveres. Es el origen del toque de oración de nuestro ejército, tradición que con el tiempo pasó a otros ejércitos occidentales. Tras ello, manda buscar a Nemours: encuentran su cadáver desnudo y tirado en el campo, pues un paje le había robado las ropas. Ordenan que con sumo cuidado levanten el cuerpo, lo bañan, envuelven en fino lienzo y le ofrecen un riquísimo ataúd con terciopelo y bordados. Por orden del Gran Capitán, 100 hombres de armas llevan el féretro a Barleta, donde se oficia una misa de difuntos por el impetuoso y poco precavido virrey francés. ¡Santiago! y ¡España!.

Dicen que Luis XII, al conocer la noticia de la derrota, disimuló sus decepción con estas palabras: No tengo por afrenta ser vencido por el Gran Capitán de España, ya que merece que le dé Dios aún lo que no fuese suyo, porque nunca se ha visto ni oído de nadie a quien la victoria haga más humilde y piadoso.

Para muchos analistas militares, la de Ceriñola se considera la última gran batalla de la Edad Media, ya que mostró la obsolescencia del modelo de guerra previo, y establece un nuevo orden de combate, amén del nuevo rol de la infantería. Independientemente de ello, supone, sin duda alguna, una lección sobre el aprovechamiento del terreno y de los recursos, además de un uso novedoso de las nuevas armas, dejando de utilizarlas de un modo desorganizado, y convirtiéndolas en un elemento disuasorio y efectivo contra los sistemas previamente establecidos. La todopoderosa caballería pesada, considerada el arma de su época, fue descuartizada en lo que duró una puesta de sol. Según el recuento final, los franceses perdieron 3764 almas, mientras que las bajas españolas no llegaron al centenar. Fue una de las derrotas más sonadas de su época. Con el uso del terreno, la inteligencia y la disciplina, Fernández de Córdoba acabó de un plumazo con la larga predominancia de la caballería en la guerra. Nacía la era de la infantería .

Últimos focos de resistencia

Refugiados en Gaeta, los franceses no dan la guerra por perdida, ya que la presencia militar se mantuvo, debido a un inteligente repliegue de la retaguardia, dirigida por D'Ars y d'Allegre. Gaeta es una plaza dura de tomar, ya que se halla defendida por un cinturón de fortalezas. Pueden ser abastecidos por el mar, y se cierran a esperar refuerzos con los que contraatacar. Mientras, el Gran Capitán entra de nuevo en Nápoles, que le aclama fervorosamente. En la ciudad, no obstante, los castillos Nuovo y del Ovo, dos tremendas fortalezas, siguen en manos del ejército francés. El Gran Capitán asedia Gaeta durante cinco semanas, aunque no obstante, la resistencia en algunas de las plazas es notable, y no quiere poner en riesgo lo ganado en Ceriñola, así que ordena abandonar el sitio.

Mientras, Luis XII ha financiado y reclutado un ejército mucho más numeroso que el vencido en Ceriñola, en el cual pone al mando a su general más prestigioso, Louis de Tremouille. Pronto los franceses desembarcan refuerzos, y lejos de pretender quedarse en Gaeta, se reparten a la lo largo de la orilla derecha del río Garellano.

Fernández de Córdoba decide entonces terminar entonces el conflicto atacando con rapidez el principal foco de resistencia francesa en la capital del reino.

Como cuentan Sánchez de Toca y Martínez Laínez:

"Fernández de Córdoba, para compensar la retirada Gaeta, ataca con rapidez el principal foco de resistencia francés en la capital del reino, y encarga a su lugarteniente Pedro Navarro la conquista del Castillo Nuovo, antigua residencia de los reyes de la casa de Aragón, que dominaba la ciudad. Sus defensores hallábanse animados por la presencia de una flota amiga fondeada en la rada, que permanecía a la espera del momento de enviarles refuerzos.

El castillo Nuovo fue intensamente bombardeado por la artillería española, mas el primer asalto no tuvo éxito, y el Gran Capitán ordena a Navarro conquistarlo a toda costa. Conocía las artes de su hombre de confianza en lo tocante a minas y a explosivos y le dio carta blanca.

Navarro, hombre de gran audacia, decidió atacar una de las atalayas por el sitio menos esperado: desde el mar. Construyó una gran barcaza en la que embarcó con el capitán Martín Gómez y un puñado de valientes. Con ella se aproximaron a una poterna próxima a la muralla que aislaba el foso del oleaje del mar, y se lanzaron al asalto. Acribillados por ballestas y las pedradas, los extenuados hombres de Navarro están apunto de reembarcar cuando los defensores izan bandera blanca y se rinden, atemorizados al pensar que están a punto de saltar por los aires porque los españoles han minado la fortificación.

Sin embargo, pese a esta inesperada rendición, los reductos principales del castillo han de ser tomados uno a uno, pues los franceses parecen decididos a retener la fortaleza hasta recibir refuerzos desde el puerto. Gonzalo de Córdoba apremia otra vez a Navarro para que utilice sus temibles minas contra la ciudadela, como hizo en Cefalonia, y los gastadores del capitán español vuelven a actuar. Abren boquetes en la roca, socaban los cimientos y los rellenan con barriles de pólvora. La monumental explosión derrumba un lienzo de la muralla, y por la brecha se lanzan los infantes de Nuño de Ocampo y Pedro Navarro, con el Gran Capitán luchando entre ellos como un soldado más.

Los españoles casi consiguen conquistar el puente levadizo y penetrar en la fortaleza, pero los franceses logran cerrar las puertas y los asaltantes deben recurrir a la artillería. Disparan con culebrinas (piezas de artillería largas y de poco calibre) contra el portón de bronce que les cierra el paso, y consiguen abrir un gran agujero en una de sus hoja, por el que penetra en el castillo a la carrera un peón llamado Alonso, al que apodaban el Corso. Rodeado de enemigos, se defiende hasta que le dan muerte con lanzas y jabalinas en el patio de armas, pero su sacrificio no resulta inútil porque permite la entrada de cuatro de sus compañeros por el mismo boquete. Estos, al ver el cuerpo de Alonso sin vida y tendido en el suelo, se lanzan furiosos contra toda la guarnición a vengarse. Sólo quedó uno lleno de heridas para contarlo, pero mientras los franceses acaban con el pequeño grupo, dan tiempo para que ataquen otros 80 españoles, cubiertos por el fuego de los arcabuces y las explosiones de sacos de pólvora con la mecha encendida. La mitad muere, y el resto consigue abrir el portón para que entre el grueso de la tropa en la fortaleza. -Sí, querido lector: has leído bien. Toman una fortaleza a través de un hueco por el que cabía uno solo cada vez. Y no infiltrándose, sino con toda la guardia frente a ellos, intentando frenar tánta gónada de acero que les entraba por el hueco-.

Gonzalo de Córdoba, para compensar el derroche de valor de sus soldados, les permite saquear el castillo, en el que los franceses ocultaban un gran botín. Un pillaje que los españoles realizaron a conciencia, aunque hubo algunos que no se dieron por satisfechos, y el Gran Capitán entonces les entregó las llaves de su propia residencia, el palacio de Salerno, para que se apoderasen de cuanto allí había, cosa que los soldados también hicieron con urgencia. Andad, -les dijo-, porque mi liberalidad venza vuestra fortuna, dad saco a mi casa.

En cuanto a la flota francesa que aguardaba en la bahía, al ver que el castillo Nuovo había caído, largó velas y se resguardó en una ensenada de la isla de Capri, frente a la costa de Sorrento.

Decidido a reanudar la conquista de Gaeta cuanto antes, el Gran Capitán encarga a Pedro Navarro y Diego de Vera tomar el castillo del Ovo, vieja fortaleza normanda encaramada en un promontorio y último reducto francés de Nápoles. Navarro no perdió el tiempo, y ante lo dificultoso del asalto frontal, excavó minas en la roca caliza que asentaba el fortín de la guarnición y lo hizo saltar por los aires, con lo que la defensa no tardó en rendirse el 2 de Julio.

Con fuerzas insuficientes, el Gran Capitán reemprende el sitio de Gaeta, bien abastecida desde el mar por los barcos franceses, a las primeras unidades sitiadoras se unen pronto el contingente de españoles y sicilianos mandados por Fernando de Andrada, la infantería de Pedro Navarro, que había completado la conquista del castillo del Ovo y los cañones de Pedro de Vera.

El asalto se fijó para el 1 de Agosto, pero fue rechazado. Los franceses se batieron bien(...), y recibieron importantes refuerzos mediante una flota que llegó a Gaeta unos días después. El asedio se hizo imposible y los españoles se retiraron a la Mola y Castellone, mientras los franceses salen de la Gaeta y se despliegan a lo largo de la orilla derecha del Garellano.

Mientras el monarca francés busca satisfacer su revancha, la marcha del poderoso ejército francés hacia el sur se retrasa por las dificultades logísticas y la enfermedad del Mariscal Louis de la Tremouille, que se ve obligado a dejar el mando a Gonzaga, marqués de Mantua, que era odiado por la mayoría de los capitanes franceses, quejosos de tener que obedecer a un italiano. Antes de ceder su bastón de mando, el jefe francés tiene ocasión de hablar con el embajador español en Venecia, Lorenzo Suárez de Figueroa, y se muestra impaciente por combatir. El gran Capitán recibió por entonces informes de que el gran ejército francés, al mando del señor de la Tremouille, avanza hacia Nápoles con muchas ganas de combatir y los angevinos (partidarios de la casa de Anjou) del reino recobran nuevos bríos. El ejército de Tremouille es uno de los tres que el rey Luis XII tiene dispuestos para combatir a Fernando el Católico. De los otros dos, uno debe atacar por el Bidasoa, y el otro en el Rosellón. Ambos ataques se produjeron y pudieron ser contenidos con ventaja por las milicias locales en España." Embajador -le dice-, daría veinte mil ducados de oro por encontrarme con el Gran Capitán en Viterbo. -Señor, mucho más hubiera dado el duque de Nemours por no haberle encontrado en Ceriñola, responde el embajador con sorna.

El Gran Capitán, ante la proximidad del gran ejército francés, se retira a la orilla izquierda del Garellano, y establece su cuartel general en San Germano, tras asegurarse el control de las tres fortalezas que defienden el río: Rocasecca, Aquino y Montecassino. Esta última atalaya, donde se elevaba el monasterio benedictino del siglo XII, tuvo que ser capturada en un audaz golpe de mano en el que se distinguieron los vizcaínos mandados por los capitanes Ochoa de Asúa y Jordán de Arteaga, que lanzaron cuerdas a las murallas y treparon por ellas en plena noche.

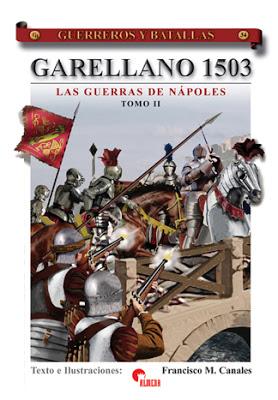

Lo que generalmente se conoce como "batalla de Garellano" es una acción que tuvo lugar el 28-29 de Diciembre de 1503, cuando las tropas del Gran Capitán destrozaron por sorpresa el campamento francés, aunque, en realidad, se trató de una serie de choques y escaramuzas que duraron más de dos meses, con episodios de intensidad variable, y con hechos de armas tan peculiares como la lucha por la posesión de dos falconetes (una de las unidades de artillería más pequeñas), en la que murieron dos mil franceses, o la retirada fingida del Gran Capitán hacia Nápoles pasando por Sessa, que metió en una encerrona a las tropas francesas y les produjo numerosos daños.

Durante el otoño-invierno de 1503, el ejército francés disponía, según el cronista Piero Pieri, de:

y un gran tren de artillería compuesto por más de 2400 hombres de armas (caballería pesada),

4700 de caballería ligera,

5000 piqueros suizos,

12000 hombres de infantería,

50 cañones.

Contra esta avalancha armada, los españoles oponen:

Como se puede observar, las diferencias numéricas eran más que notables. El ejército español cuenta con la mitad de efectivos y menos de la mitad de piezas de artillería.

Los franceses atacan Rocasecca, que defienden ferozmente los capitanes Gonzalo Pizarro, Cristóbal Zamudio y Jordán Arteaga. Ante la contundencia de los defensores, los atacantes desisten y buscan el choque frontal en el llano, donde esperan que su caballería se imponga. Pero el Gran Capitán no muestra ninguna prisa.

Elemento decisivo de esta batalla fue el factor moral. La fortaleza de ánimo del ejército español siempre se mantuvo muy alta, pese a las muchas fatigas y penalidades que hubo de soportar la tropa, en buena parte producto de la disciplina férrea impuesta por los jefes. Por el contrario, en el bando francés, las disputas entre los principales comandantes fueron en aumento a medida que se agudizaban los contratiempos y el desgaste provocado por el mal tiempo. Estas discusiones repercutieron en los soldados y empujaron al Marqués de Mantua a dejar el mando supremo, que pasó a manos del marqués de Saluzzo.

Tras el fracasado ataque a Rocasecca, los franceses ocupan la ribera derecha del Garellano y tratan de conquistar el puente que comunica con Sessa, que los españoles no habían destruido para mantener la comunicación con ese importante punto de apoyo. Los hombres del Gran capitán están ateridos y agotados por el frío y la humedad del Garellano. El río iba muy crecido por las incesantes lluvias y las riberas se habían convertido en lodazales intransitables. El duque de Mantua, que sigue buscando la batalla cuanto antes, ordena el asalto a la torre del garellano, que defendía el puente del mismo nombre, guardada por los capitanes Pedro de Paz y Alonso de Carvajal. Los caballeros franceses cargan sin reparar en pérdidas para hacerse con el puente, pero la resistencia desesperada de los españoles frustra todos sus intentos. Según las crónicas, un pelotón de 15 soldados gallegos se rindió mientras Pedro de Paz construía una trinchera para los arcabuceros. Considerando la rendición inconcebible, el capitán español pensó que esos soldados habían sido pagados por los franceses. Cuando los componentes del desgraciado pelotón hechos prisioneros, se incorporaron a la tropa de Paz, no hubo compasión para los rendidos. Paz mostró a los franceses las 15 cabezas clavadas en sendas picas, al tiempo que les decía: ¡ Mirad, borrachos, éste es el pago que damos a los cobardes!

También en la lucha por éste puente, Diego García de Paredes -padre-, hombre de una fortaleza legendaria, invicto por las armas en toda su larga vida, personaje famosísimo en Europa, contratado por el Papa para ser su guardaespaldas -cuya vida inauguró

el primero de los capítulos de esta serie-, llevó a cabo la más célebre de sus hazañas bélicas, recogida por las crónicas de la historia y, aparentemente verídica: herido en el orgullo tras un reproche injusto del Gran Capitán, Paredes, cegado por un arrebato de locura, presa de uno de sus "humores melancólicos", se dispuso con un montante -mandoble- en la entrada del puente del río Garellano, desafiando en solitario a un destacamento -algunas fuentes hablan de 2.000 hombres, cifra aparentemente exagerada, pero, al parecer, mayormente aceptada- del ejército francés; Diego García de Paredes, blandiendo con rapidez y furia el descomunal acero, comenzó una espantosa matanza entre los franceses, que solamente podían acometerle mano a mano por la estrechez del paso, ahora repleto de cadáveres, incapaces de abatir al infatigable luchador español, firme e irreducible, sin dar un paso atrás entre la avalancha francesa; las palabras del Gran Capitán le quemaban, generando en él esta locura heroica:

Con la espada de dos manos que tenía se metió entre ellos, y peleando como un bravo león, empezó de hacer tales pruebas de su persona, que nunca las hicieron mayores en su tiempo Héctor y Julio César, Alejandro Magno ni otros antiguos valerosos capitanes, pareciendo verdaderamente otro Horacio en su denuedo y animosidad.

Acudieron algunos refuerzos españoles a sostenerle en aquel empeño irracional y se entabló una sangrienta escaramuza en la cual, al fin, ante la aplastante inferioridad numérica, los españoles se vieron obligados a retirarse, siendo el último Paredes -que tuvo que ser reprendido por sus compañeros de armas para avenirse a la retirada-, cuya ira y pundonor aún no estaban satisfechos con aquella prueba de arrojo. En esta jornada heroica, entre muertos "a golpe de espada" por él y sus refuerzos, y ahogados en el río, fallecieron quinientos franceses. La valentía de Diego García de Paredes, ya extraordinariamente admirada, llegó en estos momentos a cotas difíciles de igualar.

El gran Capitán, para no prolongar la situación, corta por lo sano y ordena a Pedro Navarro destruir el piente, que es pasto de las llamas. Mientras, el duque de Mantua, desbordado por la situación y las críticas de los señores franceses, deja el mando en manos del marqués de Saluzzo, que termina desconcertado por la serie de marchas y contramarchas que le impone el gran Capitán. Las escaramuzas se suceden a lo largo de semanas. Fue una batalla de sangre, sudor y lodo, como la ha definido algún historiador; pero la ofensiva francesa, pese a la superioridad de medios, se debilitó con la caída de una cabeza de puente que los franceses habían establecido en la orilla izquerda el 6 de Noviembre, defendida heroicamente por el caballero francés Bayardo -el caballero sin miedo y sin tacha, hombre de valor y caballerosidad sin límites, y héroe de acciones prodigiosas-.

A primeros de Noviembre, franceses y españoles se dedican a consolidar sus posiciones. Los soldados del Gran Capitán están empapados y sucios, sin apenas comida, sufriendo fiebres y disentería, durmiendo en trincheras cavadas en el fango. En la otra orilla del río, los franceses, abastecidos por el mar desde Gaeta, superando al bando español en proporción de dos a uno, construyen un puente de pontones en Traietto que montan cerca de la desembocadura del Garellano, para pasar al lado español, aunque en su intento, no obtienen ventaja alguna. Bartolomeo de Alviano propone al jefe español lo mismo que los franceses han hecho antes: construir un puente para pasar el río y sorprender al enemigo. Encarga el trabajo a Juan de Lezcano y sus vizcaínos y el puente se construye por piezas en el castillo de Mondragone, a doce kms en la retaguardia.

El cruce del Garellano

En la noche del 27 de diciembre, las tropas españolas cruzan el Garellano. El gran Capitán había dividido su ejército en tres partes perfectamente conjuntadas. La del centro, donde había de caer la acción principal, bajo su propio mando. El el Norte (lado derecho de su dispositivo) tenía al condottiero Alviano, de los Orsini, con la misión de envolver el flanco izqdo francés. Incluía 3500 españoles, encabezados por García de Paredes y Pedro Navarro, que fueron los primeros en atravesar el río. En el sur, apoyada en Sessa y la línea de la costa, estaba la fuerza de Fernando de Andrade y Diego de Mendoza. Su objetivo era ocupar y cruzar el puente construido en Traietto y romper el flanco derecho de los franceses.

El montaje y el cruce del puente al norte del dispositivo español constituyó una maniobra táctica modélica. Se realizó con gran secreto de madrugada, tras explorar el terreno, en un sitio en el que el cauce del río se estrechaba y tenía menos profundidad. Los soldados vizcaínos fueron los primeros en meterse en el agua helada y fijar cabos, sobre los que levantaron un armazón de madera quebradizo, pero suficiente para aguantar el paso de hombres y caballos. Con sólo tres pontones sujetos entre sí con ruedas de carros unidas con cadenas, consiguieron enlazar ambas orillas.

El ataque coge totalmente por sorpresa a los franceses. Los ballesteros del enemigo tardan en dar la alarma y huyen, lo que extiende el pánico en el resto del ejército y le impide contraatacar para eliminar la cabeza de puente. En las primeras horas de la noche, se produce la desbandada francesa, y el Marqués de Saluzzo ordena retirarse a Gaeta, pero comete un craso error al intentar evacuar su artillería por el río para trasladarla a la flota que espera en la desembocadura. En el torbellino de la derrota, la mayor parte de la artillería y pertrechos francesese se hundieron en el último tramo del Garellano. El movimiento de retirada a Gaeta se convirtió pronto en un desastre por la confusión, la lluvia y el barro, con los nervios creciendo, según se apreciaban en el horizonte los fogonazos de la arcabucería en los constantes choques que se estaban produciendo con las tropas españolas que avanzaban. Cuando Gonzalo invade el abandonado campamento enemigo, el ejército francés es un caos. Los soldados en fuga se amontonan por los caminos, hostigados continuamente por la caballería española que los perseguía. Bayardo, el paladín galo, quien ya había sobresalido durante el resto de la campaña, y más recientemente la noche anterior repeliendo desde la retaguardia los acuciantes ataques enemigos, decidió presentar batalla en el lugar con la caballería pesada de que disponía. A pesar de estar ésta muy menguada en número -unos 300-, acometió con tanto ímpetu a la vanguardia de Colonna que se le enfrentó, que la hizo retroceder atropelladamente hasta topar con la columna de infantería dirigida por Córdoba que marchaba a continuación. Cundió el desconcierto entre las primeras filas de ésta, compuestas por lanskenetes, que quedaron inmóviles sin saber cómo reaccionar. Mediante vehementes arengas y abriéndose paso a caballo entre ellos, el Gran Capitán consiguió organizarlos en un cuadro para hacer frente a la siguiente carga de caballería que lanzó Bayardo. No pudo el francés superar a los piqueros germanos, cuyas formaciones se caracterizaban por su robustez y disciplina, y perdió a la mayoría de sus hombres en el embate.

Llegaron por fin los hombres de armas de Andrade y Mendoza, que habían tomado el puente de Traietto, y avanzaban imparables por la costa. Éste fue el verdadero punto final del combate. Los franceses no consiguieron establecer una segunda línea de defensa entre Castellone y Mola, y su situación empeoró cuando el ejército español reconstruyó los pontones hechos por los franceses, ya que reforzó la posición de los sitiadores en Gaeta. Bayardo, que se batió con denuedo y perdió dos corceles en la batalla, pudo escapar a duras penas, aunque volvió a dar muestra de su arrojo, tenacidad y lealtad luchando con bravura hasta que cayó la noche -cuando ya exhausto acudió a refugiarse a Gaeta- cubriendo así en parte a sus compañeros. ¡Qué grande el Bayardo éste...!

La fuerza más al Norte del dispositivo español, que mandaba Alviano, una vez pasado el río, realizó un movimiento envolvente, y vio recompensado su esfuerzo con la total derrota del adversario. Los hombres de Saluzzo murieron a cientos en combates aislados a lo largo del camino de retirada a Gaeta. El 31 de Diciembre el Marqués de Saluzzo capituló y unos días después hizo entrega a Fernández de Córdoba de las llaves de la ciudad, y este entró acompañado de todos sus capitanes. Sobre una de las torres más altas, se colocó el pendón de los Reyes Católicos, desde ese momento dueños y señores del reino de Nápoles.

En un gesto de generosidad inusitado, El gran Capitán devolvió a los vencidos dos carracas* recientemente capturadas para que pudiesen regresar rápidamente a Francia, y el embarque provocó una pelea campal en la que algunos murieron ahogados al lanzarse al agua para abordar las naves. El resto hubo de hacerlo a pie. Tanto unos como otros sufrieron grandes penalidades en el trayecto. De entre los primeros gran cantidad murieron a bordo a causa de la malaria contraída o las heridas de la campaña. Los segundos vivieron un tortuoso recorrido a lo largo de Italia: fueron atacados por los lugareños en venganza por los saqueos y violencias a los que les habían sometido, y padecieron -o murieron a causa de ellas- el hambre y las enfermedades. Finalmente sólo regresó a casa aproximadamente un tercio del ejército francés.

* Las carracas eran navíos de vela redonda de alto bordo especializados en el transporte de grandes cargas en travesías largas. Hubo carracas desde el siglo XII hasta el siglo XVI. Fueron los mayores buques europeos de su época.

Al tener conocimiento del hecho, Fernando el Católico se molestó; no tanto por el gesto de generosidad con el enemigo, sino por la pérdida de las dos carracas, que eran legítimo botín de guerra y pertenecían a la Corona. El gran Capitán contestó al rey con una frase un tanto aleccionadora, que tampoco debió de sentarle muy bien al soberano:

Si nuestras fueran, se las diéramos. A Dios le gusta más usar de la misericordia que de la justicia. Imitémoslo en ello ya que nos ha dado la victoria.

Tras la guerra vino la paz, los banquetes y los fastos. Gonzalo de Córdoba fue humilde en su Triunfo. Rechazó las ostentosas propuestas italianas y quiso entrar en la capital simplemente montado a caballo con sus armas. No obstante, su figura seguía suscitando muchos recelos en la Corte española. Incluso en un determinado momento los Reyes Católicos tuvieron que ordenarle que retirara sus armas junto a las de ellos en los documentos oficiales del reino, dando por seguro que debía haber sido un error del que hizo el sello. Las voces que lo critican se multiplican al rededor de los oídos reales, pues en Nápoles él es querido y aclamado como el verdadero rey de allí, y no como un mero funcionario a órdenes de los verdaderos soberanos. Además, con la paz vinieron las cuentas, y enseguida se comprobó lo desastroso del estado de las arcas. Gonzalo, cuya generosidad rozaba en lo manirroto, había permitido que los gastos de la contienda se multiplicaran sin freno, y en ese momento, el gasto del mantenimiento del ejército duplicaba los exiguos ingresos en el reino. Demasiados años de guerra y las tramas de ciertos nobles locales, hacían que la entrada de dinero fuera excesivamente escasa. Los reyes comenzaron a licenciar y mandar de vuelta a España a muchas de las tropas, ya innecesarias, y que comenzaban a generar ciertos disturbios con la población, pese a la mano dura del Gran Capitán con los delincuentes, en especial con los de delitos contra las mujeres.

Don Gonzalo, en la paz cae gravemente enfermo. Hasta tal punto que se teme seriamente por su vida. Todo el reino aguanta el aliento durante su postración, y sólo se exhala cuando finalmente se recupera. No obstante, él pide a sus majestades católicas que le eximan de su servicio allí. Desea regresar a España. Fernando se lo niega: había ya buscado sustituto, pero le gusta hacer las cosas a su ritmo, y no al que sus súbditos le marcan.

Mientras, se le ordena dar captura al viperino César Borgia, quien acabará muriendo en una encelada en el aún reino de Navarra, tras ser mandado a España por don Gonzalo. Y mientras, va aumentando el número de enemigos. El de Córdoba era hombre demasiado honesto para la enrevesada e inmoral nobleza italiana de la época, envidiosa de su poder y su favor popular. Intenta ganar aliados con dádivas y premios, lo cual levanta odios en la no menos mezquina nobleza de la corte española. La reiterada -y altiva- súplica de su retiro no había gustado en España, y las bocas que lo critican se multiplicaron -es famosa la defensa que de él hizo en la corte su subordinado y amigo Diego García de Paredes, en la que, ante el rey, retó a enfrentarse a él en duelo quien dijera que había pasado por la mente de su señor traicionar en algún momento a su rey. Nadie, por supuesto, se atrevió a recoger el guante y esto selló la eterna amistad entre ambos hombres-. El silencio o las tardanzas de las noticias de don Gonzalo a Fernando no ayudan, pues así casi todas las noticias que sobre él llegaban vinieron dadas por envidiosos y embusteros.

En Noviembre del año 1504, fallece la Reina Doña Isabel. La noticia causa un dolor enorme al Gran Capitán, quien, como vimos en el capítulo anterior, era el galante defensor de la dama. Y viceversa, pues con su muerte, Gonzalo pierde su principal y casi último apoyo en la corte. El conflicto entre Fernando y su yerno Felipe el Hermoso se agrava y Fernando quiere hacer valer su posición de regente del Reino de Castilla, lo cual, entre otras decisiones, hace que el ejército de Nápoles sea enviado definitivamente a España para iniciar una campaña en el norte de África. Además, inmediatamente tras la muerte de su reina, Fernando ordena al pesquisidor Alonso de la Deza partir a Italia para investigar los despilfarros de los que se le acusa a su Capitán. Las diferencias entre éste y su rey, quien cada vez hace más caso de los rumores, se amplían, y las numerosas ofertas de empleo que le llueven a Gonzalo por parte del Papa, reyes y nobles, aumenta esa brecha de desconfianza.

Incluso los aliados de Gonzalo, los Colonna, vertieron mentiras en los oídos del rey, celosos de un supuesto favoritismo por parte de aquél hacia los Orsini. Así mismo, las reformas económicas que el de Córdoba hace en Nápoles, como la institución de una burocracia que hiciera gestión de los gastos, cae mal entre la vieja nobleza napolitana, que no gusta de que les registren las cuentas, lo que le cuesta otra lluvia de críticas en la corte española. Los ejemplos son muchos, y todos ellos descorazonadores -¡qué patria de hienas contra nuestros propios héroes somos...!-. Fernando a punto está de pedir a Navarro que traiga preso a su virrey. La situación se invierte: ahora es Gonzalo quien alarga las peticiones reales de volver a España.

Los franceses de nuevo se plantean intentarlo en Nápoles, y Fernando, ahora en abierto enfrentamiento con su yerno -entre otros menesteres por tener presa a su hija en Flandes, amén de tratarla públicamente por loca-, decide hacer algo de política renacentista y resuelve hacer un acercamiento a la corte gala. Al fin y al cabo él es viudo, y un matrimonio solventa más cosas que una guerra. Decide desposarse de nuevo con la sobrina del rey francés, Germana de Foix, llena, como era previsible, de animosidad contra nuestro héroe. Los enemigos seguían multiplicándosele.

Fernando sigue pidiendo las cuentas de la guerra, y, una vez más, siguen sin llegarle. Acaece el tratado de Tordesillas en 1506, lo que pone en aparente fin la disputa entre Fernando y Felipe. EL primero renuncia a la regencia del trono de Castilla, que irá a parar a su descendiente, el hijo de Felipe y doña Juana, el futuro emperador Carlos. Afortunadamente, doña Germana queda fuera de toda herencia del reino.

Libre de tal conflicto, Fernando anuncia su deseo de viajar a Nápoles, fruto de su constante deseo de conocer las cuentas de su reino. En el camino -Gonzalo parte a recibirle con varios barcos y sus flotas se encuentran en Génova-, se conoce la noticia de la muerte de Felipe por unas fiebres -al parecer cogidas de un modo bastante espontáneo: tras un juego de pelota bebió abundante agua fría, que al parecer le causó la fiebre que se lo llevó con 28 años. Sobra decir que no faltó quien le consideró envenenado por su suegro-. El encuentro, pese a todo, fue parecido al de dos amigos que llevaban años sin verse. El rey católico llenó de elogios a su capitán, y éste de regalos y muestras de lealtad a su señor. El recibimiento y los banquetes duraron días y fueron fastuosos; quizás en demasía, pues ello parecía confirmar muchas de las acusaciones que se habían hecho contra Gonzalo. Pasadas las celebraciones, Fernando volvió a centrar su interés en la cuestión por la que se hallaba allí. Los recelos de mucho tiempo, así como las inquietudes sobre los fondos públicos le llevaron, una vez más, a exigir sus cuentas a Gonzalo. Además, su política de fidelidad al tratado de Blois, dictó devolver los territorios del reino a los nobles angevinos que habían luchado contra los españoles. Y muchas de estas tierras ya habían sido repartidas por el Gran Capitán entre sus capitanes -entre ellos a García de Paredes-, que se sintieron muy molestos con la decisión real, que no sólo se las quitaba, sino que se las devolvía a sus enemigos. El rey en apariencia contento de tener al de Córdoba a su lado, le hizo prestar juramento de fidelidad a su hija, Doña Juana, y a su heredero, su nieto Carlos de Habsburgo.

Las cuentas del Gran Capitán

Gonzalo no tuvo problema en enseñar sus libros de cuentas, aunque parece ser que lo hizo con cierta irritación y altivez. Entregó a los contables un enorme montón de facturas, pagarés y libranzas, que estos examinaron con minuciosidad, y probablemente también con animosidad. Considerando humillante la situación, se dice que Gonzalo le dijo a su rey que enseguida daría una versión resumida de sus cuentas, y que el mismo monarca habría de ver si las cuentas cuadraban a su favor o en su contra. Al parecer, Fernando lo aceptó, y Gonzalo empezó a leer en su cuadernillo.

Probablemente la anécdota sea apócrifa -sería demasiada insolencia ante su rey- aunque algunos historiadores la consideran verídica. Probablemente, de ser cierta, sería una salida graciosa, muy propia de Don Gonzalo, que era hombre de mucho y rápido humor, hecha con el ánimo de hacer reír a Fernando.

Tal como aparecen recogidas en las Cuentas del museo de Ejército, antes sito en Madrid y ahora en Toledo:

A pesar de que ninguna de las acusaciones contra Gonzalo se pudo probrar, el rey decidió alejarlo de Nápoles, nombrando a otro Virrey que lo sustituyera. Para tentarle, le ofreció el maestrazgo de la Orden de Santiago, título que finalmente nunca le otorgó. Así mismo de destinó como señor de Loja, un demasiado humilde destino para el que fuera señor del Reino de Nápoles. Una rebelión del sobrino de Gonzalo, indignado con el trato profesado a su tío, se saldó con la destrucción por orden real del castillo de la familia de los Fernández de Córdoba, lo que hirió profundamente al Gran Capitán, que permaneció, pese a todo y como siempre, fiel a su rey. Se prohibió el matrimonio de su hija Elvira, la única que quedaba viva, con el condestable de Castilla, pues el Católico desconfió de esa alianza de noblezas, y tuvo que acabar casándose con un pariente carnal suyo. Nunca se le concedió volver a mandar tropa, y cuando se organizó una expedición a Orán, en lugar de concedérsele el mando, se le dio a su lugarteniente Pedro Navarro -que acabó renegando del rey Español por negarse a pagar su rescate cuando cayó prisionero, y prestándoselo a su enemigo Luis XII-, y cuando por fin se le prometió dirigir otra expedición a Italia, resultó ser un ardid de Fernando, que quiso distraer la atención de sus verdaderos planes -la toma del reino de Navarra-, y que terminó con Gonzalo pagando de su bolsillo los sueldos de los soldados que había aunado en espera de la orden real. Ésas y otras traiciones fueron el pago que recibió probablemente el mejor y más leal soldado de la historia de este país, otorgadas por su propio rey al que siempre sirvió fielmente.

El dos de diciembre del año 1515, a la edad de 62 años, don Gonzalo de Córdoba falleció en su vieja y amada Granada, donde pidió que le enterraran, a causa de unas fiebres palúdicas contraídas en la batalla de Garellano. Su mujer y la única hija que le quedaba, le acompañaron al final de su vida. El más grande de los Capitanes murió traicionado, como tantos otros, por su rey y el país que juró proteger y al que ayudó a engrandecer de una manera tan notable. En nuestro empeño por avergonzarnos, desconocer y rechazar nuestro pasado; por doblegarnos a la creencia de que somos lo que nuestros enemigos han dicho que somos; en la pasividad mental y crítica de la que, como sociedad, tan gravemente adolecemos, hemos conseguido olvidar a un auténtico héroe de leyenda. Un soldado, tan hecho al arte de la guerra que pudo considerársele su estado natural; que luchó a pie y a caballo; que trepaba el primero la muralla y cargaba en la vanguardia de sus ejércitos. Líder en la paz y en la guerra; de honor y virtud sin máculas, generoso hasta lo enfermizo, sagaz, divertido, justo, piadoso. Perspicaz hombre de estado e invencible estratega. Trató a sus hombres con respeto y como iguales, y en muchas ocasiones perdió grandes dineros porque ellos no anduvieran en necesidad. Honesto y leal, para sus superiores igual que para los que a sus órdenes se hallaban. Un hombre de una grandeza tal, que sólo es necesario leer las crónicas de quienes le odiaron, para darse cuenta de que ellos mismos son los que cuentan las hazañas que aquí de él se narran.

La infantería española, la legión -cuyo primer tercio lleva su nombre, junto al de otros tres césares: el Duque de Alba, don Juan de Austria y Alejandro Farnesio-, y un grupo, pequeño pero creciente, de admiradores, mantenemos la memoria y la fascinación por este inmenso hombre. Espero que este largo homenaje sirva para comprender que el Gran Capitán significa un poco más que el nombre de una marca de quesos.