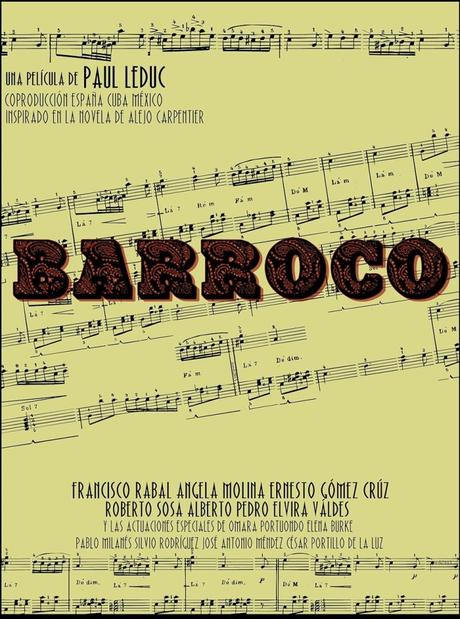

Paul Leduc, uno de los cineastas más singulares e inclasificables del cine iberoamericano, ya de por sí rico en extravagancias y rarezas, alimenta con esta adaptación de Concierto Barroco de Alejo Carpentier una de las filmografías más radicales y experimentales de la cinematografía mexicana (aunque en coproducción con Cuba y España). A diferencia de Reed, México insurgente (1973) o Frida, naturaleza viva (1983), el director deja de lado su mirada política y estética más personal, en particular su fe en el poder de la revolución y su concepción del cine como un vehículo de resistencia, y apuesta por una suerte de puzle visual y sonoro que aspira a condensar, a modo de sinfonía fragmentada, la historia y la idiosincrasia de Iberoamérica: la violencia endémica, la persistencia de la mentalidad colonial, el erotismo y el hedonismo de sus culturas y sus gentes, su continuo sinsentido político. Huyendo tanto de la narrativa convencional como del sermón ideológico, Leduc construye una experiencia sensorial, un mosaico de bellas imágenes simbólicas repletas de ornamentos y de citas literarias, pictóricas y rítmicas que conforman un retablo en el que el exceso y la desmesura (colores saturados, composiciones sobrecargadas, montaje fragmentario -obra del propio Leduc-, iluminación contrastada, coreografías próximas al trance hipnótico…) nutren un abigarrado musical de resonancias históricas no desprovisto de amargura y melancolía. Con los españoles Paco Rabal y Ángela Molina como nombres principales del cartel (no cabe hablar de un protagonismo claro en una película sin hilo argumental tradicional; los intérpretes prestan sus cuerpos y sus rostros para la encarnación de unos arquetipos que se suceden y complementan), la cinta transita por un territorio alegórico en el que se funden los distintos tiempos del continente, de los virreinatos a la modernidad, de la conquista y la Inquisición a las dictaduras, el narcotráfico y la hegemonía de la televisión en la era moderna, y de sus relaciones con otros territorios, en especial con la vieja metrópoli. En última instancia, la película presenta un mapa de la compleja identidad iberoamericana entendida como mestizaje y contradicción, para lo cual utiliza personajes igualmente indeterminados: el indiano, el hispano, el criado, la sefardita…

En la puesta en escena predomina el elemento teatral, el espacio cerrado retratado en plano frontal, figuras prácticamente estáticas en composiciones que mezclan cine y artes plásticas para ofrecer un discurso simbólico, una estampa cuya contemplación permite extraer un sentido poético, histórico, más que una acción, una anécdota, un acontecimiento concreto o un elemento dramático que hagan progresar algo parecido a un argumento. Una película-idea en la que cada episodio condensa un capítulo fundamental en la evolución del continente a través de personajes-imagen (conquistadores y conquistados, sacerdotes y prostitutas, europeos e indígenas), tiempos suspendidos cuyos decorados recorre la cámara con el impudor de un voyeur que penetra hasta el fondo de un escenario a menudo cargado de sensualidad y erotismo (así, el reflejo del cuerpo de Ángela Molina, imagen del deseo y de la fe, a la vez Virgen y cortesana, resumen de España y de la explotación de la mujer, o de Iberoamérica) e iluminado con una intensidad que logra que los rostros se vuelvan máscaras. El sonido refuerza esa sensación de caos y abigarramiento; cantos litúrgicos, percusiones indígenas, músicas populares, fragmentos de ópera…, una combinación aparentemente caprichosa pero en verdad nada casual que dibuja una textura sonora tan saturada como la visual: las voces se fusionan, los idiomas se cruzan en una ceremonia de la confusión que une lo sublime y lo grotesco en un carnaval continuo. La referencia al Barroco del título opera así no como una contextualización temporal o cultural en un siglo determinado, sino como una definición estética e histórica aplicable a centurias de dominación. Una contraposición entre la visión racionalista europea (orden y legalidad, desarrollo económico y progreso) y la exuberancia espontánea del instinto, del mestizaje, de la imitación, de la parodia, del exceso, de la celebración, de la autenticidad nacida de una mezcla imposible de destilar.

La multiplicidad de registros, fuentes y tonos (desfiles militares, anuncios de la televisión, arengas religiosas, danzas tradicionales…) y el montaje fluido y liberado del corsé de la evolución dramática arrastra al espectador hacia una observación global de la idea de Iberoamérica más que ofrecerle reflexiones racionales para su comprensión o para el juego ideológico. Un flujo de planos temporales superpuestos que en su riqueza formal y su atmósfera de caos remite a la obra de directores como Federico Fellini o Serguéi Paradzhánov y a los grandes artistas del muralismo mexicano como Diego Rivera y José Clemente Orozco, al tiempo que muestra ciertos síntomas de agotamiento, de utopía derrotada, de condena a la eterna repetición de tipos (religión, militarismo, política, consumo, distintos rostros de una misma idea de dominación), un laberinto de imágenes que ofrece el reflejo de una América desorientada, a la búsqueda de un espacio propio inaprensible, de una identidad compleja que no puede provenir de una esencia sin impurezas raciales, culturales, religiosas o políticas, sino de la imagen, de la exposición, de la eterna exhibición de una puesta en escena del mestizaje, del color, de la música (entre algunos otros nombres ilustres, destaca la participación de los cubanos Silvio Rodríguez, Omara Portuondo y Pablo Milanés), del exceso y de la contradicción, de la riqueza del caos como obra de arte. Película densa y exigente si el espectador insiste en pensarla, debido a la ausencia de relato y de desarrollo dramático convencional, su potencia reside en la capacidad del público para disfrutar de su universo sensorial y de su condición de poema visual y sonoro. Menos convicción y más seducción. Un torrente de imágenes y sonidos menos intelectual que sensual.