El libro “Cómo el mundo creó Occidente”, de la historiadora Josephine Quinn, cuestiona la idea de una civilización occidental pura y original. A través de treinta episodios que recorren cuatro mil años de historia, demuestra que lo que llamamos Occidente es fruto de intercambios, mestizajes y reinterpretaciones constantes de otras culturas. Con una narración clara y estimulante, Quinn nos invita a repensar los valores que consideramos occidentales, revelando que son, en realidad, el resultado de vínculos duraderos y fecundos con sociedades de todo el mundo.

Vivimos en un mundo globalizado en el que los intercambios de todo tipo (económicos, financieros, culturales o turísticos) resultan tan normales como la cotidiana salida del Sol. Y, a la vez, consideramos que esta interconexión permanente es consecuencia de unas tecnologías únicas en la historia de la humanidad.

Hace unos años, algunos sociólogos acuñaron el término «sociedad red» con el objetivo de persuadirnos de que los vínculos eran los verdaderos protagonistas de nuestra época, definida como un estadio en el que la vida había adquirido un sentido especial derivado de la extraordinaria capacidad de establecer infinitas relaciones a lo largo del planeta. Era el momento de expansión de internet, las redes sociales y todas esas app que iban a hacer de la vida un lapso ininterrumpido de felicidad. El optimismo tecnológico es siempre el primer invitado al festín del progreso; la nostalgia y la decepción llegan solo después de cenar, cuando el sopor etílico comienza a invadir a los exhaustos comensales.

El ser humano suele dejarse seducir por el espejismo del progreso, que hace del presente el mejor de los tiempos. Sin embargo, el pasado conoció otros periodos de intenso canje, aunque los dispositivos tecnológicos que los propiciaron resulten a ojos del observador actual algo añejos o desfigurados. Imaginen por un instante lo que supuso la creación del comercio, o el barco, y con él la navegación fluvial y marítima y los movimientos de personas que llegaban a poner sus pies casi desnudos en tierras cuya existencia había sido hasta entonces imposible de adivinar. Imaginen también lo que significaron los avances matemáticos, la articulación del abecedario o la proliferación del libro para el conocimiento y explicación del mundo que nos rodea. Cada una de estas marcas del progreso debió de plantear tantos anhelos y dudas como en la actualidad proyecta la inteligencia artificial, sin la cual, al parecer, será imposible obtener nada mínimamente útil en pocos años.

Barco fenicio tallado en el frontal de un sarcófago de Sidón, siglo II d.C.

Que los intercambios entre los seres humanos no son en absoluto una creación del mundo moderno lo saben muy bien los paleontólogos que trabajan cada verano en las excavaciones de la Sierra de Atapuerca. Que dichos intercambios han contribuido a fundar eso que hoy conocemos como «Occidente» tampoco lo desconocíamos, pero ahora podemos corroborarlo con gran cantidad de datos y detalles en "Cómo el mundo creó Occidente", el último libro de la historiadora británica Josephine Quinn.

La autora era hasta el momento muy conocida, también en España, en los círculos de historiadores del mundo antiguo por sus trabajos sobre los fenicios y las influencias orientales en el mundo helenístico y romano. En su nuevo libro, dirigido a un público más amplio, analiza treinta momentos de los cuatro mil años de historia que separan la aparición de los primeros instrumentos náuticos, los cuales permitieron el contacto entre la parte oriental y occidental del Mediterráneo, y la inauguración de la navegación trasatlántica. Treinta momentos que evidencian que la civilización occidental es el resultado de siglos de trueques y mestizaje, de apropiación y reinterpretación constante de ideas y elementos de otras culturas.

A Quinn no le gusta el concepto de «civilización», pues parece demandar una combinación de valores originales y propios surgidos del recorrido histórico de una determinada comunidad humana. Para ella, las distintas culturas no crecen como un árbol con un tronco único, sino como un lecho de flores que se poliniza regularmente. Y son precisamente estas polinizaciones, procedentes casi siempre del exterior, las que proporcionan los cambios históricos más relevantes.

La tesis de partida se muestra sumamente atractiva, no tanto por el contenido en sí, que no es demasiado novedoso, sino por la forma estimulante y entretenida de narrar cada uno de los episodios escogidos. Planteadas así las cosas, la travesía nos desliza hacia una conclusión inevitable: la cultura occidental nunca existió, sino que es fruto de una construcción moderna edificada sobre esta intensa maraña de permutaciones. En la introducción Quinn lo deja bien claro:

«Desde estas líneas sostengo que nunca ha habido una cultura occidental o europea única y pura. Lo que se denominan “valores occidentales”: libertad, racionalidad, justicia y tolerancia, no son única y originalmente occidentales, y el propio Occidente es en gran parte un producto de vínculos muy duraderos con una red mucho más amplia de sociedades, tanto al sur como al norte y al este» (p. 23).

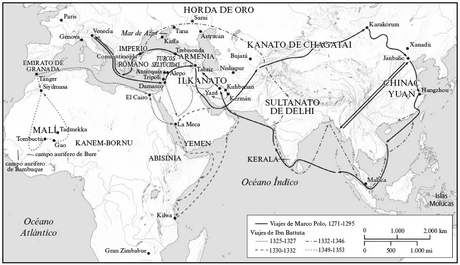

Un mundo conectado c. 1300 e.c. (mapa incluido en el libro)

No le falta razón, sobre todo teniendo en cuenta que «Occidente», «cultura occidental» o «civilización occidental» son conceptos políticamente muy manidos y, en ocasiones, utilizados para justificar pretensiones imperialistas de penoso recuerdo. Ahora bien, ¿implica esto que la cultura occidental, como concepto, sea un referente ficticio o una mera invención, como parece defender la autora?

Que los valores que hoy consideramos propios de Occidente son producto de una historia de múltiples conexiones con otras sociedades parece más que evidente. El libro lo muestra con claridad. Sin embargo, este hecho no contradice la idea de que, en su forma actual, sean valores occidentales. Cierto es que ninguna cultura nace de la nada, sino que se configura mediante un proceso histórico cambiante que incorpora no solo intercambios, sino interpretaciones de flujos externos para uso propio. Que tales flujos hayan sido tan decisivos como para borrar todo rastro de originalidad merece un análisis más detenido del que Quinn ofrece en esta obra.

Creo que es difícil rebatir a Quinn si entendemos su tesis como la crítica a un uso etnocéntrico e imperialista del término «Occidente» que acaso pulula todavía en ciertos ambientes políticos. Pero ¿no resulta excesivo diluir lo occidental en una fluida red de relaciones e intercambios? Quinn pretende reducir la ya muy maltrecha arrogancia de los occidentales, pero, en realidad, logra exactamente lo contrario, pues consigue persuadir al lector de que la ‘occidental’ es precisamente esa cultura que ha sido capaz de incorporar una enorme diversidad de elementos tomados de otras tradiciones para ofrecer un producto acabado y reconocible. Quizá no totalmente original, pero sí extraordinariamente productivo.

En realidad, todos sabemos de lo que hablamos cuando nos referimos a la cultura occidental. Cuestión distinta es que podamos definirla o caracterizar con precisión sus límites. Es algo que ocurre con todos los conceptos complejos y con un considerable arraigo en la sociedad. Ahora bien, si nos aventurásemos a ofrecer algunas pinceladas, creo que se podría afirmar con alguna certeza que Grecia y Roma, a través de sus aportaciones originales o de los usos e interpretaciones que hicieron de otras culturas, son, junto con el cristianismo, el sustrato fundamental de unas comunidades que, lamentablemente, en las últimas décadas parecen caminar mirando solo hacia adelante. Quinn mira hacia atrás para destacar otros aspectos distintos que han contribuido a que dicho sustrato sea mucho más rico y fructífero. Este es, creo, el verdadero valor de su libro.

- Cómo el mundo creó Occidente, de Josephine Quinn - - Alejandra de Argos -