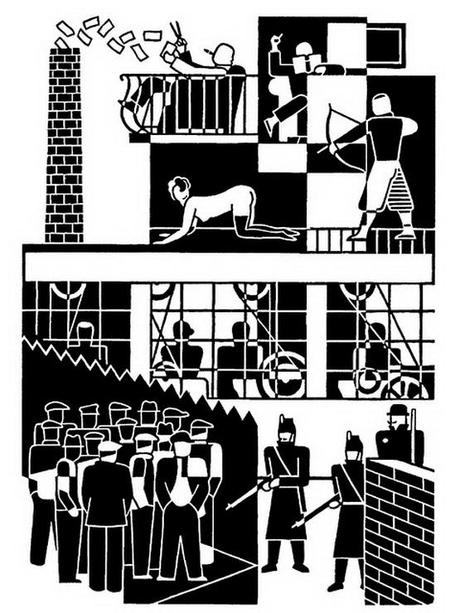

No es ya que la jurisdicción contencioso-administrativa está poco a poco retornando a lo que fueron sus orígenes (un fuero privilegiado de la Administración) sino que esos privilegios se están extendiendo a otros órdenes jurisdiccionales. Bien es cierto que nuestros primeros teóricos de la Administración no consideraban al poder judicial como autónomo e independiente, sino parte integrante del poder regio (Alejandro Nieto, Los orígenes de lo contencioso-administrativo en España, RAP, 50, p. 33), pero aún con tales condicionantes existían determinadas materias que mejor excluirlas de los tribunales ordinarios y que fuese la propia Administración la que se autocontrolara bajo el pudoroso disfraz de la dicotomía Administración activa-Administración consultiva que trataba de disimular la condición de Juan Palomo: yo me lo guiso (actúo), yo me lo como (me controlo). Téngase en cuenta que el poder judicial español en la primera mitad del siglo XIX distaba mucho de gozar del prestigio de sus homólogos de las naciones del common law, de tal manera que si Alexander Hamilton pudo manifestar el 14 de junio de 1788 en el número 78 de El Federalista (dedicado precisamente a dicho poder estatal) que el judicial “will always be the least dangerous to the political rights of the Constitution”, imagínense lo que diría del homólogo español, que si en 1788 no existía, a mediados del siglo XIX existía sólo de nombre. Los difíciles orígenes del constitucionalismo español, unido a la desconfianza hacia el poder judicial heredados de nuestro país vecino (temor absolutamente injustificado dada la tradicional reverencia que el poder judicial como institución había manifestado en nuestro país hacia quien en cada momento ostentaba el poder) hicieron que la naciente Administración se atribuyese el control. La judicialización plena del contencioso-administrativo tuvo lugar con la ley jurisdiccional de 1956, en la que tantas esperanzas se depositaron, pero que transcurrido más de medio siglo, –y son palabras de uno de los redactores de dicha norma- “al ver cómo se iba degradando la justicia administrativa y renacían con más vigor que nunca los viejos formulismos, la desilusión ha ido desplazando a la esperanza” (Jesús González Pérez, Manual de derecho procesal administrativo, tercera edición, p. 55).. Al profesor González Pérez le hicieron falta casi cuatro décadas de ejercicio profesional para sustituir la ilusión por la desesperanza; pues bien, en algo hemos mejorado, dado que al redactor de las presentes líneas le ha bastado con sólo una década para caer en una desesperanza tal que personalmente creo que se puede hablar ya de inexiste ncia de justicia administrativa, sino de la existencia de fueros privilegiados de las Administraciones.

Las más novedosas “reformas” procesales no hacen más que ahondar la sima que separa al demandado común de la Administración. En el proceso civil la nueva Ley 37/2011 de 10 de octubre da pasos de gigante en varios aspectos, como en la aplicación objetiva del proceso monitorio (al eliminar en la nueva redacción dada al artículo 812.1 de la Ley 1/2000 el límite cuantitativo) como en la nueva regulación de los procesos arrendaticios que se contienen en la nueva redacción del artículo 440.3 de la Ley 1/2000, donde se agilizan sobremanera los trámites procesales para evitar las corruptelas tan frecuentes en este tipo de asuntos. No sólo eso, sino que la reciente Ley 36/2011 de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, introduce como novedad en este orden jurisdiccional el proceso mo nitorio para determinadas reclamaciones de cantidad (artículo 101 de la ley). Ahora bien, cuando se trata de la Administración demandada, la cosa es diferente, hay que dulcificar todo lo posible su comparecencia ante los estrados y hacer que su sufrimiento como demandada no sea tal. Veamos varios ejemplos concretos:

A) Ejecución ordinaria laboral. Según el nuevo artículo 239.2 de la Ley 36/2011, la solicitud de ejecución de sentencia: “La ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución judicial ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado”. Sin embargo, he aquí que si el ejecutado es una Administración, la cosa cambia, y en pleno siglo XXI se traslada al artículo 287.1 de la Ley de la Jurisdicción Social la decimonónica regulación contenida en el artículo 104 de la Ley 29/1998 “La ejecución podrá solicitarse tan pronto la sentencia o resolución jud icial ejecutable haya ganado firmeza o desde que el título haya quedado constituido o, en su caso, desde que la obligación declarada en el título ejecutivo fuese exigible, mediante escrito del interesado”. No sólo eso, sino que instada la ejecución, el artículo 289.4 del meritado texto legal establece que “previo requerimiento a la Administración condenada por el plazo de un mes”. Léase: demandado privado, ejecución inmediata y sin contemplaciones; demandada Administración, seda y más seda: tres meses (los dos legales más el de propina)

B) Facilidades procesales. Las reformas operadas en la Ley 1/2000 excluyen la apelación en juicios verbales civiles por razón exclusivamente de la cuantía cuando ésta sea inferior a 3.000 euros (artículo 455.1 en la nueva redacción dada a la misma por la Ley 37/2011); sin embargo en el ámbito contencioso se multiplica por diez dicha cantidad, dado que las apelaciones se excluyen en procedimientos de cuantía inferior a 30.000 euros (artículo 81.1.a de la Ley 29/1998 en su redacción dada por la Ley 37/2011). Se dirá que eso perjudica por igual a Administración y administrados, pero tal aseveración merece la misma respuesta que cierto periodista deportivo cuando indicaba que los colegiados, cuando se equivocan, unas veces te dan y otras te quitan: la práctica demuestra que a la Administración se le quita una por cada diez que se le dan, mientras que al particular se le da una por cada diez que se le quita.

C) Exclusión de monitorios a la Administración. Cuando la Administración viene obligada a abonar una cantidad vencida, líquida y exigible se ve legislativamente beneficiada con la imposibilidad de dirigir frente a ella un procedimiento monitorio, condenando en su lugar al acreedor a acudir a un proceso declarativo donde se reconozca nuevamente que la deuda es procedente, con lo cual habrán transcurrido no menos de dos años (en el más generoso de los supuestos) entre demanda, vista, sentencia y apelaciones, más el plazo de ejecución.

D) Cicatera aplicación de la ley en cuanto a las medidas cautelares. El profesor García de Enterría tituló uno de sus trabajos precisamente “La lucha por las medidas cautelares”, y gran parte de la doctrina, la comunidad científica y la propia judicatura clamaban contra la cicatera regulación de esta materia en la benemérita ley jurisdiccional de 1956. Con la nueva regulación no se limita el alcance de las medidas, y, sin embargo, la jurisprudencia sigue siendo muy restrictiva en este aspecto hasta el punto de que en más del ochenta por ciento de los casos la regla general es la no concesión de la medida cautelar, lo que demuestra que las críticas al sistema de 1956 o eran injustas (los males no venían de la ley, sino de la aplicación) o eran hipócritas.

Vivimos en un país donde el Poder Judicial (con mayúsculas) ha renunciado a su labor de controlar al poder público y, por el contrario, se ha acostumbrado en parte por inercia, en parte por comodidad a ser controlado por él. Únicamente en supuestos puntuales, concretos y por motivos realmente tangenciales se enarbola la bandera de la independencia judicial, que se arría urgentemente al menor signo de tempestad. Una poder que ha renunciado a su labor tradicional (administrar justicia) no puede lamentarse ni extrañarse de que sea el peor valorado en las encuestas de población. Se argumentará que es que el ciudadano no comprende en realidad la enorme tarea encomendada al poder judicial, en un eco de las lamentaciones que los políticos derrotados en los procesos electorales suelen entonar tras los comicios para justificar su derrota, aunque ni unos ni otros se planteen como hipótesis que quizá el ciudadano comprende la situación; la comprende tan bien que por eso actúa como actúa, vota como vota y en las encuestas opina como opina.