«En los sacrificios de George Silverman querremos reconocernos todos antes o después» (G. K. Chesterton).También George Orwell, el conocido autor de Rebelión en la Granja (Animal Farm) o de 1984 sostiene: «Uno de mis relatos favoritos de todos los tiempos».

La fortaleza del débil

Silverman, el pobre muchacho que por carecer, carece hasta del afecto de una madre −quien se dirige a él siempre del mismo modo: «O, you worldly little devil!»−. Silverman, el mocoso que parece estar condenado a ser víctima de una voluntad −la suya propia− que desde el primer instante ha sido educada sin sustancia, gobernada por un seso feble, arrinconada en la satisfacción de los más básicos instintos. Silverman, hundido en una vida pordiosera, estancada en un sótano donde el transcurso de incontables horas de abandono sólo le ofrecía como única conversación el borborigmo egoísta de sus mismas tripas. Pero, ¿en qué consiste el egoísmo del niño Silverman? ¿Cuán mundanos eran sus deseos? Él mismo nos responde:

«I quite well knew myself to be a wordly little devil. Wordly as to be wanted to be housed and warmed, wordly as to wanted to be fed, wordly as to the greed with wich I inwardly compared how much I got of those good things with how much father and mother got, when, rarely, those good things were going».Interesante descripción. ¿No es acaso lo que todos pedimos, al menos en un primer momento? La novela muestra claramente cómo al ser humano le es ciertamente difícil acceder a la reflexión profunda si carece de las necesidades materiales más básicas. Y esto no es partir de una base materialista, desde luego, sino desde una postura realista que sabe asumir la auténtica naturaleza del ser humano como dualidad de cuerpo y de alma. Desatender los afectos más elementales crea unas taras anímicas y espirituales que en adelante van a requerir largo tiempo de curación. Silverman no puede aproximarse físicamente a sus padres porque estos son incapaces de darle lo más elemental con cierta malicia. No se trata de que ser pobre te corte de un tajo las alas del pleno desarrollo humano, de manera que esto suponga un fatum irrevocable, una condena sin marcha atrás. En el caso del niño Silverman −y esto queda manifiestamente claro en el modo en el que es tratado por la figura materna−, la pobreza familiar es también fruto de cierta artimaña aviesa: la que emplean aquellos que siempre se quejan de su suerte y culpan al prójimo de su desgracia. No es, desde luego, la santa pobreza de Cristo, ni la del poverello de Asís. Es una pobreza carente de esa candidez, plagada de un no sé qué miserable y retorcido.

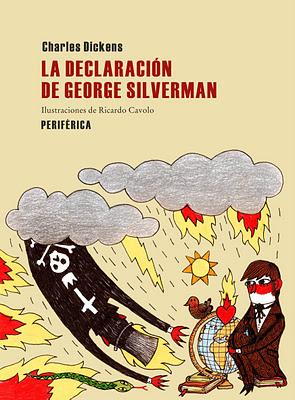

Portada de la edición de Editorial Periférica

Ilustraciones de Ricardo Cavolo