LO QUE CONTÓ EL HOMBRE DE LA ZAMARRA

Soy de bastante lejos de aquí-comenzó diciendo el hombre de la zamarra-, de un pueblo grande de la provincia de Albacete.

La casa de Vargas, la de mis amos, era allí la más fuerte de todos los contornos. "Más rico que un Vargas", se decía en mi lugar cuando se quería ponderar la riqueza de alguna persona acomodada.

La casa de Vargas, en mi tiempo, tenía treinta parejas de mulas, cortijos, olivares, viñedos y leña en el monte para quemar y vender.

Era la familia de mis amos modelo de honradez y de religiosidad: los Vargas varones son siempre caballeros, como las hembras de la familia, recatadas y honestas.

Don Fernando de Vargas, mi amo, era un hombre como va habiendo pocos: educaba a la familia con una severidad conveniente, y se mostraba adversa[118]rio de las peligrosas novedades que quieren implantar en España los impíos.

Don Fernando sabía luchar en todos los terrenos contra los revolucionarios que intentan privarnos de Dios, de la religión y del rey.

-Este hombre, además de servil, es un pedante-se dijo Leguía a sí mismo.

-Don Fernando de Vargas-siguió diciendo el hombre de la zamarra-gastó su fortuna en la restauración gloriosa del año 23 y en los varios intentos posteriores de los realistas para restablecer la monarquía pura.

Su desinterés por el altar y por el trono; su entusiasmo por la buena causa hicieron que sus bienes mermaran de tal modo, que al morir dejó a su familia, formada por su esposa y tres hijos, dos varones y una hembra, en una lamentable situación.

Los usureros se lanzaron sobre las fincas, y se apoderaron de ellas; montes, tierras, viñedos, cortijos, olivares, todo fué a parar a sus manos.

Unicamente quedaron libres la casa, una viña y un molino. La señora de don Fernando y su hija se resignaron a vivir pobremente en el pueblo con los escasos restos de la fortuna, y don Fernando y don Luis, así se llamaban los dos hijos varones, salieron a ganarse la vida.

Yo, que había comido su pan, y que les veía en aquella situación mísera, me decidí a seguirlos.

Don Fernando consiguió un empleo en Aduanas, y con su ayuda, don Luis pudo entrar en el ejército y hacer los gastos necesarios para ingresar en un cuerpo distinguido como el de Artillería.

Por el año 29, don Luis fué enviado de guarnición a San Sebastián, y don Fernando, que tenía un gran cariño por su hermano, consiguió que a él también le trasladaran a la capital guipuzcoana. Los dos y yo nos instalamos en la calle del Campanario, en una casita pequeña, próxima al arco que pasa por encima de la calle del Puerto.

Vivíamos allí tranquilamente; mis señoritos hacían en la ciudad buen papel; eran arrogantes mozos, hombres finos y bien educados.

Yo les aconsejaba que buscaran alguna rica heredera para casarse con ella y poder volver a levantar la casa de Vargas.

Al poco tiempo de estar en San Sebastián, don Fernando y yo notamos que el hermano menor, don Luis, iba por mal camino. Frecuentaba mucho la tertulia de Arrillaga, un comerciante rico, tildado de liberal, e iba al anochecer a la platería de don Vicente Legarda.

Este platero era hombre de ideas revolucionarias, y su casa, un antro donde se reunían Beunza, Orbegozo, Zuaznavar, Baroja, don Lorenzo de Alzate y otros liberales exaltados de San Sebastián.

Al prevenirle don Fernando y yo de los peligros que corría en unión de aquella gente, don Luis nos confesó que estaba enamorado de la hija mayor de Arrillaga, Juanita, y que ella le correspondía.

El liberalismo de don Luis no tenía más causa que ésta: el amor.

Al oir aquella declaración vi que don Fernando[120] quedaba lívido; después comprendí que él también estaba prendado de la muchacha.

Por esta época, en el otoño del año 30, se comenzó a hablar a todas horas de que en París había habido revolución, y después, de que los constitucionales españoles se agitaban más allá de la frontera.

Se decía que Mina con los dos Jáureguis, Chapalangarra, Méndez Vigo, Miláns del Bosch y otros militares desterrados desde el año 23, habían tenido una junta en Bayona, y decidido entrar en España por varios puntos, al frente de muchos miles de hombres.

A mediados de Octubre, una noche que estaba lloviendo a mares, antes de cenar, se presentó un hombre en nuestra casa preguntando por don Luis: era Aviraneta.

-Este tipo me parece sospechoso; vamos a ver qué quiere de mi hermano.

Don Luis había pasado a su visita a la sala. Entramos nosotros en la alcoba, que tenía una puerta excusada, y desde allí don Fernando y yo pudimos ver y oir a Aviraneta.

Aviraneta venía como emisario de Mina; pero al mismo tiempo tenía pensado, por su parte, un plan de conspiración infernal.

Me figuro estar viéndole, a la luz de un velón, hablando y mirando a don Luis, con sus ojos bizcos. Pretendía que inmediatamente que aparecieran[121] las tropas constitucionales delante de San Sebastián se sublevara la guarnición, y algunos de los militares se encargaran de nombrar una Junta revolucionaria, entre cuyos individuos estuviera él, Aviraneta. El objeto de esta Junta era prender a las autoridades y a los realistas de más significación y fusilarlos inmediatamente.

Aviraneta llevaba una lista de las personas que consideraba necesario sacrificar, y entre ellas estaban los sacerdotes de la ciudad.

Don Luis no se prestaba a ayudarle en este crimen. Aviraneta quería convencerle; y cuando vió que era imposible, se caló el sombrero de copa y se marchó, murmurando con despecho:

-No se puede hacer nada. Aquí no hay liberales.

Quince días después, por la madrugada, la Policía llamaba en nuestra casa. Registraron los papeles de don Luis y le prendieron. Le habían encontrado una carta del general Mina dándole instrucciones para el movimiento, que ya había abortado, pues Mina y Jáuregui y los demás huían camino de la frontera, y Chapalangarra había muerto, a tiros, en Valcarlos.

Don Luis, entre bayonetas, fué llevado preso al castillo de la Mota, y sufrieron la misma suerte varios vecinos de San Sebastián, entre ellos dos empleados de Arrillaga. Los peces gordos se escabulleron: ni a Arrillaga, ni a Legarda, ni a Alzate se les encontró: todos habían escapado. Respecto a Aviraneta, la Policía ni le buscó siquiera, pues, a pesar de[122] ser uno de los jefes de la trama, estaba, como siempre, en la sombra.

El pobre don Luis había caído en la red por su entusiasmo amoroso; nos confesó que Juanita Arrillaga, su novia, le había calentado los cascos y animado para que entrase en la conspiración constitucional.

Don Fernando y yo discutimos lo que había que hacer para salvar a don Luis.

La situación era grave. Por el hecho de tener correspondencia con cualquiera de los individuos que habían emigrado del reino, a causa de los crímenes del año 20 al 23, se imponía la pena de dos años de cárcel y doscientos ducados de multa, y si la correspondencia tenía tendencia directa a favorecer proyectos contra el Gobierno, como la encontrada a don Luis, se llegaba a castigar con la muerte.

Don Fernando escribió y fué a hablar a todos sus amigos, que tenía muchos e influyentes en la corte, entre los realistas, y consiguió que el consejo de guerra fuese benévolo con su hermano.

Le condenaron a ocho años de presidio en el Fijo de Ceuta.

Mientras don Fernando estuvo en Madrid trabajando a favor del preso, iba yo todos los días al castillo de la Mota, a la parte alta, que llaman el Macho, a llevar la comida y a hablar por entre las rejas con don Luis. Cuando volvió don Fernando, íbamos los dos.

Los demás presos eran liberales comprometidos en el movimiento. La mayoría creía haber hecho una buena obra conspirando y contribuyendo a la rebelión, y estos desgraciados se pavoneaban y se manifestaban contentos y alegres.

La gente del pueblo, entre la que abundaban los revolucionarios, visitaba y obsequiaba a los presos; en Carnaval hicieron correr los bueyes ensogados, delante del muelle y no en la plaza, para que los prisioneros pudieran verlos desde la terraza del castillo.

Aquellos infames negros nos tenían odio a don Fernando y a mí porque sabían que éramos realistas.

Don Luis escribió varias cartas a Juanita Arrillaga; pero ella no le contestó.

Llegó la época en que tenían que trasladar a Ceuta los prisioneros. Estaba mandado que fueran a pie hasta Cádiz, atravesando toda España, para embarcarse allí.

Preparamos el equipaje de don Luis, y don Fernando y yo decidimos acompañarle.

Don Luis se puso en camino en un estado lastimoso. No tuvimos que andar mucho tiempo; ocho días después de la marcha, al llegar a Lerma, ya no pudo más con el cansancio, y cayó agobiado, sin fuerzas.

Se le dejó en la cárcel del pueblo, donde se le declaró el tifus, y murió a las dos semanas.

Sobre el cadáver de su hermano don Fernando juró vengarse... y se vengó.

-¿Se vengó?-preguntó Estúñiga, con ansiedad.

-Sí, se vengó-contestó el viejo, solemnemente.

El hombre de la zamarra echó un trago del porrón, y continuó así su relato:

-Dos años después había un baile de máscaras en casa del jefe político de San Sebastián. En todas partes se hablaba con gran entusiasmo de la fiesta; estaban concertadas varias bodas que daban mucho que hablar al pueblo, entre ellas la del hijo del jefe político con Juanita Arrillaga, la antigua novia de don Luis de Vargas.

La casa de la Aduana, donde se celebraba el baile, brillaba, llena de luz; por las ventanas, iluminadas, se oía desde la calle el rumor de la orquesta.

Delante de la puerta se amontonaba la gente del pueblo, que veía entrar las máscaras con gran curiosidad. A cada instante se tenía que abrir el grupo de curiosos para dejar pasar a los enmascarados.

En esto, en el momento en que el baile estaba en su mayor animación y algazara, se oyó un grito des[126]garrador tan penetrante, que llegó hasta la calle. Una mujer cayó al suelo.

Fué todo el mundo a ver qué ocurría. Juanita Arrillaga, herida de una puñalada en el corazón, estaba muerta.

-¿Vargas era el asesino?-preguntó Leguía.

-Sí; era él el vengador-replicó el hombre de la zamarra, con voz sorda.

Don Fernando había entrado en el baile enmascarado con un dominó negro; después saltó por una ventana hacia la plaza con el dominó en la mano; me entregó el capuchón y se fué a la fonda. Yo me marché a una posada y escondí el disfraz. Al día siguiente, mi amo y yo estábamos en Francia.

El viejo calló. Leguía estaba irritado; la manera grave y solemne de hablar de aquel hombre, su pedantería y su servilismo le indignaban. Parecía una persona nacida única y exclusivamente para ser criado.

-Y más cosas podría contar donde ha intervenido ese bandido; ese Aviraneta que Dios confunda-dijo el hombre de la zamarra.

-Hay que acabar con él-exclamó Estúñiga, dando un puñetazo en la mesa.

Es lo que yo pretendo-repuso el hombre de la zamarra-. Voy siguiéndole los pasos, y ha de caer. Tarde o temprano ha de caer.

-Tú nos ayudarás, Leguía, ¿eh?-dijo Estúñiga.

-¿Yo? Yo, no. Yo no soy carlista. Allá vosotros.

Y Pello se levantó decidido de la mesa.

-Entonces, si no es de los nuestros, ¿para qué ha venido?-preguntó el hombre de la zamarra.

El Caracolero, que estaba al lado de Leguía, le agarró por el brazo. Pello intentó desasirse; pero como el otro le oprimía con fuerza, le cogió por el cuello, le zarandeó con furia y le tiró contra la pared.

Estúñiga y el Raposo se levantaron a impedirle la salida: el Raposo, armado de una navaja; Pello, que había visto que tras él había una puerta entreabierta, cogió el candil y lo tiró contra los que le atacaban, dejando el figón a obscuras.

Después retrocedió a ganar la puerta. Pasó por un corral estrecho, subió unas escaleras, luego bajó otras, y salió a un portal de la calle de Santa Engracia.

¡Qué tíos más brutos!-murmuró.

Como era la hora en que solía ir a buscar al capitán Herrera, para cenar juntos, se dirigió al portal de San Juan; pero Herrera aquel día había marchado a Logroño.

Pello marchó a cenar solo a su casa. Estaba preocupado; el padrino de su novia corría algún peligro. Quizá este peligro podía alcanzar a Corito.

Después de cenar, siempre con la misma preocupación, salió de casa a dar un paseo. Se le ocurrió acercarse al figón del Calavera. Por una rendija de la puerta vió que el grupo del hombre de la zamarra había aumentado, y que en el grupo estaban la Satur, el Chato de Viñaspre y el Riojano. Por las actitudes de aquella gente parecía que acababan de tomar alguna disposición definitiva.

-¡Qué habrán tramado estos bárbaros!-pensó Leguía.

Poco después la luz del figón se apagó, y los reunidos allí salieron a la calle; pero Leguía no vió ni al de la zamarra, ni a Estúñiga, ni al Raposo, ni al Caracolero.

Esto le dió que pensar. Aquéllos habían salido, indudablemente, por alguna otra parte.

Sin saber qué determinación tomar, pasó por delante de la casa de las Piscinas. La casa estaba cerrada.

Esperó a ver si por casualidad llamaba alguien y aparecía la criada; viendo que no llegaba nadie, cogió unas piedrecitas y las fué sucesivamente tirando a la ventana de la cocina. Se abrió la ventana, y una vieja, la señora Magdalena, se asomó y miró a derecha e izquierda con gana de reñir al que así se entretenía.

-Soy yo, Pedro Leguía-dijo Pello.

-Sí; dígale usted a la señorita Corito que le tengo que dar un recado de parte de su padrino.

Se retiró la vieja, y al poco rato salió Corito a la ventana.

-¿Qué me quiere usted, Pedro?-preguntó.

Leguía contó en pocas palabras lo que había oído en el figón del Calavera.

-¿Y qué ha dicho ese hombre de mi padrino?

-Y ¿han pensado en hacer algo contra él?

-De eso estaban hablando.

-¿Y lo intentarán esta misma noche?

-Así lo han dado a entender.

-Entonces lo mejor es que vaya usted al parador y avise usted a mi padrino del peligro que corre. Lo hará usted, Pedro, ¿verdad?

-Ya lo creo. No tenga usted cuidado.

Pello se despidió de su novia; salió de la calle Mayor, y fué por la plaza a la puerta de San Juan.[131] Entró en el cuarto de guardia y pidió al oficial que le abriera.

-Tenga usted cuidado-le dijo éste-. El cabo Sánchez ha dicho que hace un momento que anda por ahí fuera gente sospechosa.

Pello salió al raso de la muralla. La noche estaba obscura. Avanzó rápidamente. Un instante después se oyó un silbido. Se detuvo. Le pareció que entre los árboles andaba gente; quizá fuera una ilusión, provocada por las palabras del oficial; pero el caso fué que sintió miedo, y en vez de marchar en línea recta siguió deslizándose por la muralla hasta encontrarse cerca del parador. Entonces, abandonando el muro, cruzó de prisa y entró en el zaguán.

Subió las escaleras, y en la cocina preguntó a la criada:

-¿Está ese viajero de negro que vino anteayer?

-En el comedor lo tiene usted.

-Sí, dos más; ahora han acabado de cenar y están tomando café.

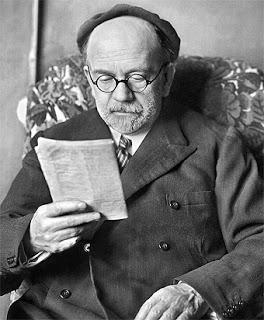

Pello entró en el comedor, saludó a los tres comensales y se sentó a la mesa. Aviraneta, que estaba leyendo un periódico, le miró vagamente; pero no le reconoció.

Pello pudo contemplar despacio al hombre de quien tantos horrores acababan de contar en el figón del Calavera.

Era Aviraneta un tipo de más de cuarenta años, afeitado, la cara triangular, ancha en la frente y estrecha en la mandíbula; la mirada, profunda, con un ojo que se le desviaba y le dejaba completamente bizco; la nariz, larga, arqueada, huesuda; la boca, de labios pálidos y finos; el pelo, que empezaba a blanquear en las sienes. Tenía el perfil clásico del diplomático sagaz; parecía un hombre todo inteligencia, claridad y astucia. Vestía de negro, a la moda de la época, levitón entallado, de ancha solapa, corbatín de muchas vueltas y sombrero de copa grande, echado hacia la nuca, dejando ver la calva.

Estaba ensimismado, y mientras leía el periódico a través de una lente que tenía en la mano izquierda, agitaba de cuando en cuando con la mano derecha la cucharilla del café en la taza.

A Pello le pareció un pajarraco, una verdadera ave de rapiña.

Los otros dos comensales, que tenían aspecto de campesinos acomodados, se levantaron, dieron las buenas noches y salieron del comedor.

Leguía miró hacia el pasillo, por si se acercaba alguno, y viendo que no venía nadie, se levantó, y dijo:

-¡Eh!-exclamó el hombre, sorprendido-. ¿Quién es usted?

-Yo soy Pedro Leguía, y vengo de parte de Corito a decirle que aquí está usted en peligro.

Leguía contó lo ocurrido en el figón del Calavera. Aviraneta escuchó sin dar señales de sorpresa.

-¿Y cómo es ese hombre de la zamarra?-dijo.

Pello dió sus señas.

-No; pues no recuerdo haber visto a ese tipo-murmuró Aviraneta-. Y ese Estúñiga, ¿quién es?

-Y ¿qué motivo de odio tiene ese joven contra mi?

-Que ayer, cuando iban a presentarle a usted, se escondió detrás de una columna, y usted se burló de él llamándole conejo.

-Es verdad. ¿Es rencoroso?

-Cualquier cosa puede hacer de un hombre un enemigo-dijo Aviraneta-; luego preguntó: ¿Estará el capitán Herrera en la puerta de San Juan?

-No; me han dicho que Herrera se ha marchado a Logroño con el amo de esta casa.

-¿Probablemente, también con el hijo?

-Entonces, ¿estamos solos?

-Alguien habrá en la casa.

-No; no debe haber más que estos dos hombres que han salido, y que no sabemos quiénes son, y yo.

-Lo mejor será refugiarse en el pueblo-dijo Leguía-. Vámonos.

-Es tarde. Habrá que esperar un cuarto de hora, lo menos, a que nos abran, ahí en la obscuridad... y mientras tanto!...

-Se llama desde aquí mismo.

-No; armaríamos un escándalo.

-Pues yo me voy-dijo Pello.

-Espera un momento, por si acaso.

Aviraneta apagó la lámpara; luego abrió el balcón y se asomó a él, tendiéndose en el suelo. Leguía hizo lo mismo.

Estuvieron con el oído atento cinco minutos.

-Anda gente por allí, entre los árboles, no tiene duda-murmuró Aviraneta.

-Sí; hay cuatro o cinco, por lo menos-afirmó Pello.

-Y ¿cómo habrán salido?

-Tendrán algún agujero en la muralla.

-Eso ha dado a entender el Calavera; pero no lo creía.

-El hombre de la zamarra, ¿duerme aquí?-preguntó Aviraneta.

-Vamos a advertir en la casa que no abran si llaman. Si tú quieres, vete; pero no me parece prudente.

-No, no; yo me quedo.

Aviraneta entró en la cocina y dijo a la dueña que había gente sospechosa por allí cerca, y que no abriera si alguien llamaba.

-¡Dios mío! ¿Qué pasa?-preguntó el ama.

-Que anda una bandada de pillos por ahí merodeando.

-¡Jesús! ¡Dios mío! ¡Y mi marido y mi hijo fuera! ¡Jesús!

-Bueno, bueno; vamos a echar la barra a la puerta.

La criada y la dueña bajaron al zaguán alumbrándose con el farol, y Aviraneta y Leguía sujetaron la puerta.

-¿Han cerrado ustedes balcones y ventanas?-preguntó Aviraneta a la dueña.

-¿Los dos huéspedes se han retirado?

-¡Buenas noches! ¡Jesús, Dios mío!

La patrona subió las escaleras, con la criada, hasta el piso segundo, y se le oyó lamentarse durante largo rato.

Pasado un instante, Aviraneta volvió a encender la lámpara del comedor, y cogiéndola con la mano derecha, dijo:

-Vamos ahora a explorar el terreno.

Aviraneta salió al pasillo y abrió una puerta. La puerta daba a una sala. Entró en ella. Era un cuarto de esquina, con un ancho balcón; tenía en el fondo dos alcobas: una, la más interior, sin ningún hueco hacia afuera; la otra, con una ventana que caía enfrente de la muralla.

-Creo que este cuarto es el más estratégico-dijo Aviraneta.

-Tiene el inconveniente de que está ocupado-advirtió Leguía, señalando un baúl y una caja, puestos en el suelo.

-Aquí estuvieron anoche un señor de Viana y su hija; pero cuando a esta hora no han venido, es que no se encuentran en Laguardia.

-Si por casualidad llegan dirán que tenemos la gran frescura.

-¡Pse! ¿Qué importa? Voy a coger mis maletas y a traerlas aquí.

-¿Guarda usted cosas importantes dentro?

-¡Importantísimas!-contestó, bromeando, Aviraneta.

Fueron a un cuarto del otro extremo, y entre los dos trasladaron el equipaje.

-Aquí estamos mejor-murmuró Aviraneta-; podemos primero hacernos cargo de las intenciones de esa gente. ¿Que entran aquí, en esta sala? Nos refugiamos en la alcoba. ¿Que llegan a forzar la puerta de la alcoba? Podemos descolgarnos por la ventana.

-Esta puerta de la sala no es nada fuerte-dijo Leguía-; si lo intentan, la podrán romper fácilmente.

-Sí; en cambio, la de la alcoba es sólida como una poterna-añadió Aviraneta-: una tabla de roble seca, magnífica.

Leguía inspeccionó la puerta.

-Tiene el inconveniente-dijo-que la cerradura no marcha.

-No. Aquí estoy haciendo esfuerzos con la llave, y no puedo.

-Se le podría poner una tranca. A ver si en la cuadra hay algún palo.

Bajó Pello con una vela encendida, y volvió al poco rato con una rama gruesa al hombro y un fusil en la mano.

-¿Dónde has encontrado esta espingarda-le preguntó Aviraneta.

-Sí funciona, marcha muy bien. Es un buen hallazgo. Preparémonos. Cierra la puerta con llave.

Leguía cerró la puerta de la sala. Aviraneta se sentó delante de un velador; puso el maletín en una silla, lo abrió y sacó del interior una pistola de gran tamaño, un frasco de pólvora y una caja de pistones. Luego desdobló un periódico, echó allí la pólvora, y fué cargando las armas con gran cuidado, metiendo con la baqueta tacos de papel. Después sacó un plomo, y con un cortaplumas lo cortó en pedazos. De estos proyectiles puso dos en la pistola y cuatro en el fusil.

-Cualquiera diría, al verle cargar así, que está usted acostumbrado al trabuco-dijo Leguía.

-Y no diría mal-contestó Aviraneta.

-¿Dónde ha empleado usted el trabuco? ¿En Sierra Morena?

-No; en la provincia de Burgos. El trabuco no sólo ha sido arma de bandidaje; también ha sido arma patriótica.

Aviraneta, que había concluído de cargar el fusil y la pistola, los dejó con cuidado encima del velador. Después sacó del fondo de su maletín un puñal y un cordón de seda, de diez a doce varas.

-Ahora veremos lo que nos reserva la noche-murmuró sonriendo con aire de fuina.

-Tú no te alarmas, ¿eh?

-Yo, no. Como diría el otro: ¿para qué?

-Me gustan los hombres templados. Reconozcamos nuestros medios de defensa. ¿La puerta se cierra bien con la tranca?

-Sí; pero se tarda mucho en sujetarla.

-Entonces haz una cuña que pueda entrar y salir por encima del picaporte. ¿Comprendes?

-De manera que en un momento se pueda cerrar.

-Bueno; ahora mismo la hago.

Pello, con el cortaplumas, estuvo cortando un trozo de madera.

-¿Está bien?-dijo, haciendo que el trozo de madera entrase y saliese con facilidad en la abrazadera del picaporte.

-Muy bien-contestó Aviraneta-. Ahora quedemos de acuerdo en lo que vamos a hacer. Esta gente entrará en la casa por la puerta o por algún balcón. Si el hombre de la zamarra se ha enterado antes del cuarto que yo ocupaba, lo que es muy probable, irá directamente al extremo del pasillo. Es casi seguro que le oigamos, y entonces nos preparamos. Encendemos la vela y la llevamos a la alcoba. Dejamos la lámpara en este velador y ponemos delante de la puerta de la sala dos o tres muebles. Desde la entrada de la alcoba veremos lo que esos hombres hacen. ¿Que fuerzan la puerta de la sala y pasan adentro, derribando los trastos? Pues desde aquí, tú con la pistola, yo con el fusil, les soltamos dos tiros, nos metemos en seguida en la alcoba, cerramos y atrancamos la puerta. ¿Está entendido?

-¿No encuentras ninguna dificultad?

-Ninguna. Lo único que se me ocurre es que me parece mejor que metamos la lámpara en la alcoba y dejemos la vela aquí; la vela les ha de durar menos que la lámpara.

-Está bien pensado eso, Pello. No nos conviene que tengan una luz clara y constante.

-Y hasta podríamos hacer...

-¿Dejar un cabo de vela sólo?

-Que durará lo bastante para disparar sobre ellos.

-Veo que nos entendemos admirablemente.

-¿Y la segunda parte?

-La segunda parte la iremos pensando después.

-Bueno. ¿Cierro la puerta?

-Sí, ciérrala. Vamos a poner el sofá y la mesa de barricada.

Los dos, de puntillas, sin hacer ruido, llevaron los muebles delante de la puerta del cuarto.

-¿Qué hacemos ahora?-preguntó Leguía.

-Ahora, nada. Si quieres, puedes dormir un rato, Pello. Echate en la cama, y si no hay novedad, luego me echaré yo.

Pello se tendió, y al poco rato estaba dormido. Aviraneta se quedó leyendo a la luz de la lámpara.

Acababan de dar las doce en el reloj de la iglesia de San Juan cuando se oyeron golpes en la puerta.

-¡Ya están ahí!-dijo Aviraneta, y, acercándose a Leguía, le zarandeó fuertemente-. ¡Eh, Pello!

-¿Qué pasa?-preguntó Pello, asombrado.

Leguía se despejó pronto.

-¡Ya los tenemos ahí!-exclamó Aviraneta.

Los dos escucharon en silencio.

-Hablan con la criada-dijo Leguía.

-Sí. A ver, a ver qué es lo que quieren.

-¿Quién es?-decía la criada.

-Soy yo-contestó una voz de fuera-. Abre.

-Me ha dicho el ama que no abra a nadie.

-Si estoy aquí hospedado.

-Vamos, no seas tonta.

-Que no, que no; me ha dicho el ama que no abra a nadie.

-Esta gente no se marcha sin intentar algo-murmuró Aviraneta.

-Creo lo mismo-dijo Pello.

Al cabo de poco tiempo Leguía notó ruido de pisadas en el balcón del comedor; luego crujió una madera, y poco después se sintieron pasos muy suaves en el suelo.

-Han abierto-dijo Aviraneta.

-¿Adónde irán?-preguntó Pello.

-Van allí, al cuarto donde yo estaba-contestó Aviraneta.

Pasó largo rato; de pronto resonó un grito, que se ahogó en seguida; luego, un rumor de lucha, y quedó todo nuevamente en silencio.

Transcurriría más de un cuarto de hora; volvieron a oirse pisadas en el corredor, crujido de maderas en el suelo y un murmullo quedo de voces. Aviraneta y Leguía estaban con la mayor ansiedad, con la respiración contenida. De repente, alguien se acercó a la puerta de la sala y dió un golpe. Aviraneta y Leguía se estremecieron. Luego, el golpe se repitió más fuerte:

-¡Don Eugenio! ¡Don Eugenio!-dijo una voz.

-¿Quién es?-preguntó Aviraneta, que en un momento recobró la sangre fría.

-Una carta que traen para usted.

-¡Ya voy, ya voy!

Aviraneta, en voz baja, murmuró:

-Pello, enciende la vela.

Leguía la encendió en la lámpara, y de puntillas llevó ésta a la alcoba y dejó el cabo de vela sobre el velador.

-Pero, ¿no abre usted?-dijo la voz de fuera.

-Es que no encuentro las zapatillas-contestó Aviraneta-. Lo mejor será que echen la carta por debajo de la puerta.

-No, no; me han dicho que se la entregue a usted en su propia mano.

-Pues entonces será mejor que espere usted a que me vista.

Aviraneta cogió la escopeta y Leguía la pistola, y se colocaron en la entrada de la alcoba.

Al ver que no abrían, los asaltantes debieron sospechar algo.

-Hala, y no perdamos tiempo-dijo la voz del hombre de la zamarra.

Un hierro penetró entre la puerta y su jamba, a martillazos; por la abertura entró el extremo de un garrote; las tablas ligeras crujieron violentamente; de repente, con un estrépito terrible, cayó el sofá, el velador y la puerta al suelo.

Varios hombres aparecieron en la sala, y al mismo tiempo sonaron dos tiros. Al instante, Aviraneta y Leguía retrocedieron a la alcoba, cerraron la puerta y sujetaron el picaporte con la cuña.

Alguno de los asaltantes debió quedar herido, porque se oyó un grito de dolor y de rabia.

-Hay más de uno-dijo la voz chillona del Caracolero.

-Y están bien armados-murmuró el Raposo.

-No importa. Son nuestros-gritó el hombre de la zamarra-; y nos la van a pagar.

El hombre de la zamarra intentó mover el picaporte; pero estaba fijo. Leguía, con la ayuda de Aviraneta, colocó la tranca en la puerta.

Los asaltantes la empujaron con el hombro; pero la puerta no se movió ni cedió lo más mínimo.

-Está admirablemente-dijo Aviraneta, y llevó la lámpara encima de la mesa de noche, y a la luz cargó el fusil y la pistola con el mismo cuidado y minuciosidad que si estuviera en una escuela de tiro. Después abrió la ventana y ató en uno de los pernios el cordón de seda.

El silencio de los de dentro alarmaba a los que intentaban entrar. De pronto se notó que la vela se les había consumido y apagado, y empezaron a encender fósforos.

Uno de los asaltantes comenzó a introducir un formón por la juntura de la puerta a golpes de martillo; pero la puerta de la alcoba era de roble, de una pieza, y se notaba, además, que el pulso del que martilleaba no estaba muy seguro.

-Creo que vamos a poder dormir aquí-dijo Leguía, frotándose las manos.

Acababa de decir esto cuando se oyeron pasos en la alcoba próxima, y después sonaron tres o cuatro puñetazos en el tabique. Alguno lo sondeaba, sin duda, suponiendo que sería más fácil entrar por él en el cuarto, abriendo un agujero. Aviraneta, de pronto, cogió la lámpara y se acercó a mirar las paredes. Luego dejó la luz en el velador, y rápidamente tomó el fusil, salió a la ventana y disparó al aire. En aquel momento se oyó el alerta de un centinela.

El hombre de la zamarra y su gente debieron quedar sorprendidos por el disparo.

El centinela de la muralla lanzó un grito de alarma y disparó también.

Leguía le miraba a Aviraneta, asombrado. Aquel hombre parecía haber perdido de repente su sangre fría.

-Habrá que descolgarse-dijo varias veces.

Aviraneta esperó unos segundos; luego, sacando el cuerpo por la ventana, comenzó a gritar:

-¡Sargento! No son más que tres o cuatro. Que rodeen la casa, y los cogen.

Los asaltantes se creyeron presos; echaron las herramientas, bajaron las escaleras y huyeron. Aviraneta salió del cuarto y desde el balcón del comedor les disparó un tiro. Tardó más de media hora en llegar la patrulla. Venía un pelotón de treinta soldados con un sargento. Aviraneta salió a recibirlos, y volvió poco después a la sala, donde había quedado Leguía.

-La verdad-dijo Pello, al verle-, no he comprendido esta última maniobra.

-¿No?-preguntó Aviraneta, sonriendo y liando su cordón de seda verde sobre la hoja afilada del puñal.

-No. ¿Para qué pedir auxilio sin necesidad? ¿No nos bastábamos nosotros para defendernos? Creo que ha hecho usted una tontería, don Eugenio.

Aviraneta no respondió. Cogió la lámpara e invitó a Leguía a entrar en la alcoba interior, contigua a la que habían estado ellos; luego penetró hasta el fondo del cuarto, se acercó a la pared, dió un empujón y abrió una puerta de escape que comunicaba las dos alcobas.

-¿Y cómo ha notado usted que había esto?-dijo Pello.

-Cuando uno de ellos comenzó a golpear el tabique, inmediatamente se me vino la idea de si habría alguna comunicación; cogí la luz, y vi el marco de la puerta rebozado de cal; antes de que el que golpeaba llegara al fondo de la alcoba con su sondeo y notara la puerta, disparé. Me pareció mejor que descolgarse y andar por el campo cogiendo el relente.

-Retiro lo de la tontería, don Eugenio. Es usted un hombre de recursos.

Aviraneta sonrió, satisfecho.

El pelotón de soldados que acababa de llegar, al mando de un sargento, reconoció la casa. La criada y el ama, encerradas en su cuarto, estaban muertas de miedo.

Al ver a Aviraneta, el ama exclamó:

-Creí que le habrían matado a usted, don Eugenio.

Pues ya ve usted, todavía vivo. Y los dos huéspedes de anoche, ¿están en casa?

-No creo que tengan el sueño tan duro que no se hayan despertado con este alboroto.

Fueron al cuarto de los dos huéspedes, y se encontraron con un espectáculo horrible: uno de los hombres estaba muerto, cosido a navajadas, en la cama; el otro, en el suelo, desnudo, atado y amordazado. Le quitaron las ligaduras, y pudo contar lo ocurrido. Se había despertado y encontrado con cinco hombres desconocidos que le ataron y amordazaron. Al mirar hacia la cama de su compañero le vió muerto y bañado en sangre.

Se quedaron doce soldados y un cabo en la casa, y los demás hicieron un reconocimiento por los alrededores de la muralla y por los viñedos próximos; pero no encontraron a nadie.

-Bueno. Esto se ha concluído-dijo Aviraneta-. Dormiremos un rato, ¿eh?

-Me parece una buena idea-contestó Pello.

Y el uno en una alcoba y el otro en la otra se tendieron en la cama.

Al día siguiente, Aviraneta se levantó temprano. Abrió el balcón de la sala para que entrara la luz, y estuvo contemplando las huellas del combate de la noche anterior; una de las balas se había incrustado en la pared; la otra, hecho trizas un espejo.

En el suelo quedaban manchas de sangre.

Aviraneta salió al pasillo de la casa; en un cuarto del fondo, alumbrado con cuatro velas, estaba el cadáver del hombre asesinado por la noche.

Aviraneta volvió a su cuarto, impresionado.

-Se va uno haciendo viejo-murmuró-. Estas cosas ya me hacen efecto.

Aviraneta se acercó a la alcoba donde se había acostado Leguía, y quedó asombrado al verle dormir tan profundamente.

-¡Cómo duerme! A éste no le preocupa mucho que haya un muerto en la casa.

Aviraneta se lavó y se afeitó, y al dar las ocho llamó a su compañero.

-¡Eh, Pello! Ya has dormido bastante.

Leguía, desde la cama, entre dos bostezos, dijo:

-Las ocho han dado ahora mismo.

-¡Claro!; no te vas a estar todo el día en la cama. Además, ten en cuenta que pueden venir los verdaderos huéspedes de este cuarto.

Pello se sentó en la cama.

-A ese pobre hombre le han matado por equivocación-murmuró Aviraneta, en tono sentimental.

-Al de ayer. ¿A cuál va a ser?

-¿Ya no te acordabas?

-Sí. ¿Y dice usted que le han matado por equivocación?

-¡Claro! El golpe iba dirigido a mí.

-¡Pse! Yo creo que todo el mundo muere igual-replicó Leguía, con indiferencia, mientras se ponía los pantalones.

-Veo que eres un bárbaro, Pello.

-Hay que ser filósofo. A uno también le tocará su hora, y por eso no se estremecerán las esferas.

-Esa indiferencia en un muchacho joven como tú me parece horrible. Si ahora eres así, ¿qué será cuando tengas mi edad?

-Seré una especie de Aviraneta-replicó Leguía con viveza.

-Eres un cínico, Pello.

-Y usted un intrigante y un incendiario, como ha dicho el hombre de la zamarra.

-Voy a mandar que te fusilen, Pello.

-Yo voy a hacer que le cojan a usted los jesuítas por masón.

-Eres un bárbaro, Pello.

-Y usted un bandido.

-Muy bien; le diré a Corito que me has insultado.

-Yo le diré que quien me ha insultado ha sido usted.

-¿Qué vas a hacer ahora?

-Voy al almacén, a casa de mi tío.

-Espera un momento. Te voy a hacer una proposición.

-¿Quieres venir conmigo, sí o no?

-Eso te lo explicaré más tarde. Si vienes conmigo, trabajaremos juntos, intrigaremos juntos, quizá tengamos que defendernos juntos...

-Muy bien; nos defenderemos juntos...

-Yo no, porque soy viejo...

-¡Hombre, no es usted viejo!

-Tengo cuarenta y seis años, y he vivido bastante. Yo, no; pero tú puedes llegar a ser lo que quieras: general, ministro, archipámpano... Yo te ayudaré... ¿te conviene?

-Me conviene. ¿Me protegerá usted también para casarme con Corito?

-Eso es cosa tuya y de ella; pero, en fin, si eres buen chico, se te protegerá.

-Entonces no hay que decir más. Soy de usted en cuerpo y alma.

-Muy bien. Está hecho el pacto. Venga esa mano.

-No vaya usted ahora a convertirse en algún demonio y empezar a echar llamas de azufre, señor de Aviraneta.

-No tengas cuidado, Pello. Soy un buen diablo. Vete a despedirte de tus amigos, y ya sabes, a la tarde nos vamos.

Leguía se contempló un momento en un trozo de espejo, se caló el sombrero de copa y salió del parador.

http://jossoriohistoria.blogspot.com.es/