LIBRO PRIMERO PELLO LEGUÍA

Una mañana de invierno, un coche tirado por tres caballos pasó por en medio de Uzquiano, y sin detenerse siguió camino de Peñacerrada.

El coche había salido de Vitoria horas antes y llevaba tres viajeros: una muchachita vestida de blanco, talle alto, gabán, esclavina, gran sombrero pamela, de moda por los años 35 al 40; una criada vieja, de aspecto de dueña, enlutada, con peluca rojiza y toca blanca, y un hombre joven, alto, elegante, vestido de negro, con pantalón estrecho, entrabillado y sombrero de copa.

El coche era una pequeña berlina, con cuatro ruedas, desconchada y con los cristales rotos; los caballos, tres jacos escuálidos y de mal aspecto, marchaban al trote corto, al compás de los cascabeles de sus colleras. El cochero tenía que parar en todas las ventas del camino, a mirar los tiros, a arreglar una correa, a dar un encargo; pero la verdad[22] era que el motivo de sus paradas debía estar más relacionado con su capacidad interior que con el coche, porque al volver a montar en el pescante se limpiaba los labios con el dorso de la mano y parecía más animado y alegre.

El coche cruzó por cerca de Armentia, y al llegar a un ventorro del camino, avisados sin duda por los cascabeles de las caballerías, salieron al paso dos voluntarios realistas, haraposos, y un cabo de boína blanca. Mandó éste detenerse al cochero y pidió el pasaporte a los que iban en el interior de la berlina.

La muchacha mostró el suyo y el de la criada vieja; el joven elegante sacó sus papeles, y el cabo, al revisarlos, dijo que podían seguir. El cochero, sin duda, creyó que no debía desaprovechar esta parada, y en compañía de los tres soldados entró en la venta y volvió al poco rato al pescante.

La carretera, encharcada, llena de agujeros y de zanjas, estaba por aquella parte intransitable. El agua corría por encima de ella, formando arroyuelos, y los hierbajos brotaban entre las piedras.

El coche iba dando barquinazos en los montones de tierra y en los hoyos del camino, marchando en zig-zag de la cuneta de un lado a la de otro. Parecía que el alcohol que había ingerido el hombre del pescante iba llegando a las ruedas del vehículo. El cochero, poseído de una animación extraordinaria, cantaba jotas, azotaba a los pencos, y de vez en cuando miraba hacia el interior del carruaje y se reía.

-Este hombre está loco-exclamó la vieja.

-No; borracho nada más-repuso el joven elegante.

Varias veces se habían repetido los saltos y crujidos del vehículo en los zig-zag violentos que daba, cuando al llegar a poca distancia de Peñacerrada, cerca de una venta, uno de los ejes del coche saltó, dando un estallido y la caja del coche fué inclinándose rápidamente y hundiéndose entre las ruedas. El joven sacó la cabeza por la ventanilla y mandó al cochero que parase al instante.

El cochero tiró de las riendas; los caballos retrocedieron, y el coche fué a meterse en la cuneta y a dar un topetazo contra un talud de la carretera. El viajero abrió la portezuela y saltó al camino; luego ayudó a salir del interior a la niña y a la vieja.

-Este cochero es un salvaje-murmuró el joven elegante, y añadió-: ¿Qué vamos a hacer ahora?

El cochero contempló a los viajeros desde el pescante, sonriendo con su extraña sonrisa. Luego saltó a tierra, entró en la venta, pidió un vaso de vino, lo bebió de un trago, salió después y quedó contemplando el coche con una indiferencia notable.

-¿Esto no se podrá arreglar?-preguntó el joven al cochero.

-Yo, al menos, no sé arreglarlo.

-Ya lo veo. ¿Dónde ha aprendido usted el oficio de cochero?

-¿Por qué lo dice usted?

-¡Por qué lo voy a decir! Porque dirige usted muy bien.

-¡Qué vamos a hacer, Dios mío!-exclamó la vieja.

-Nos quedaremos aquí-contestó la muchacha.

-¡Parece mentira que digas esas tonterías, Corito! Parece mentira-replicó la vieja, con voz agria.

-¡Y qué le vamos a hacer! Yo no tengo la culpa.

-¿Qué pueblo es éste?-preguntó el joven al cochero, que se había sentado en un montón de piedras del camino, y parecía más dispuesto a dormirse que a otra cosa.

-Sí. ¿Qué pueblo es?

-Peñacerrada... Buen pueblo de pesca.

Y como si el esfuerzo para decir esto le hubiese aniquilado, balbuceó algunas palabras ininteligibles, sonrió, inclinó la cabeza y se quedó completamente dormido.

Los tres viajeros avanzaron por la carretera hasta un estrecho camino que subía a Peñacerrada. Era una calzada sinuosa, entre dos paredes llenas de maleza; un verdadero río de fango y de inmundicias.

La muchachita y la vieja, horrorizadas, afirmaron que por allí no se podía pasar.

-Vamos a ver si hay algún camino más arriba-dijo el joven.

Siguieron por la carretera y a unos cien pasos se encontraron con otra calzada, igualmente estrecha y hundida, con las márgenes pobladas de zarzas, y el fondo lleno de lodo y de detritus; que echaba un olor pestilente.

La vieja y la niña encontraron que no se podía cruzar.

-Yo voy a subir al pueblo-dijo el joven-y volveré. Si hay posada donde pararnos, nos quedaremos aquí, y si no, ya veremos lo que se hace.

-Me parece bien-contestó la muchacha-; pero no vaya usted a pie por ahí; se va usted a poner perdido. Tome usted uno de los caballos del coche.

El joven desenganchó uno de los caballos, montó en él y tomó el ronzal como brida.

-Me voy a hundir en esta alcantarilla maloliente-dijo después, con aire de indiferencia, dirigiéndose a la muchacha-; si hubiera que hundirse en el infierno, por usted lo haría lo mismo. Puede usted creerlo, Corito.

-Muchas gracias, señor Leguía-dijo la aludida, sonriendo.

El joven levantó su sombrero de copa y se inclinó finamente. Luego hizo avanzar al caballo por el camino; fué hundiéndose el animal, hasta dar con el vientre en el cieno, y siguió hacia adelante, chapoteando en aquella cloaca, hasta dar en una empalizada que cerraba la muralla.

Allí no se veía a nadie; pero se iba oyendo una voz de alguien que se acercaba y cantaba, en vascuence, con un aire que estaba muy en boga entre los carlistas, esta canción:

[26](El sargento, borracho, ha perdido la charretera; la chica le ha dado dinero, y ha comprado una nueva. ¡Ay, ay, muchacho, la boína roja!)

Pello no veía de dónde partía la voz; pero la canción en vascuence le indicaba que allí había un paisano, y contestó, cantando a media voz:

(Las chicas de Azpeitia, con mucha razón, no quieren bailar con los que llevan boína roja. ¡Ay, ay, muchacho, la boína roja!)

-¡Arrayua! ¿Quién canta en vascuence?-dijo la voz de un hombre que se asomó por encima de una tapia de piedras, con un fusil en la mano.

Y el centinela, porque debía ser centinela, se quedó asombrado al ver el talante de aquel lechuguino que se presentaba caballero en un jaco escuálido.

-De Vera. ¿Y usted?

-Yo soy de Oyarzum. ¿Qué le trae a usted por aquí?

-¿Habrá posada en este pueblo?

¡Posada aquí!-exclamó el de Oyarzum, en el colmo del asombro-. Aquí no hay más que hambre.

-¿Pero se puede pasar, o no?

-Pase usted si quiere.

Leguía se acercó a la tapia; dejó el caballo atado a una rama, y saltó por encima de un obstáculo formado por palos y piedras. Salió a un callejón estrecho, cerrado entre dos casas por una pared de poca altura. Escaló ésta, y se encontró en una calleja en cuesta, sucia y desierta. No había un alma; sólo un campesino apareció, a medias, a la puerta de la casa; Leguía se acercó a él; pero el campesino, asustado, cerró la puerta.

-¿Qué quiere usted?-dijeron de adentro.

-¿Dónde está la posada?

-¡La posada!-preguntó la voz con asombro.

-Ahí, en la plaza estaba.

Siguió Leguía por la callejuela a una plaza triste, mísera y llena de charcos. Los balcones y ventanas de las casas estaban cerradas con tablas y con paja; dominaba un silencio angustioso, sólo interrumpido por las ráfagas de viento, que hacían golpear la puerta de la iglesia en la apolillada jamba.

Leguía encontró la posada, o lo que había sido posada, y entró en ella. Pasó a un zaguán, obscuro y húmedo, que comunicaba con un patio pequeño, cubierto de estiércol. Una escalera, estrecha y negra, subía al piso principal. Leguía llamó, dió palmadas; no apareció nadie. Sólo un gato maullaba, desesperado.

De pronto, en el aire estalló el sonido estridente de una corneta. Leguía bajó al portal y vió un pelotón de soldados que desembocaba en la plaza.

Era una gente sucia, desarrapada, de malísimo aspecto; aquellos tipos no eran para inspirar confianza, ni mucho menos; Leguía, instintivamente, se retiró del portal. Vió cómo los soldados entraban en la iglesia, en donde debían tener su alojamiento.

Cuando la plaza quedó de nuevo desierta, Leguía salió de la posada, recorrió la callejuela y entró por el pasadizo entre dos casas por donde había venido, saltó por encima de la tapia y se encontró con el de Oyarzum.

-¿Qué, encontró usted posada?-le preguntó el paisano.

Leguía dió al de Oyarzum la única peseta que tenía en el bolsillo, cogió el caballo, montó en él, y por el fangal del camino salió de nuevo a la carretera, tan elegante y tan pulcro como había entrado.

-¿Podemos ir?-preguntaron la muchacha y la vieja, al mismo tiempo, al ver a Leguía.

-No, no. Imposible. Es un lugar infecto, sucio, negro, con carlistas desarrapados. Creo que lo mejor es largarse de aquí cuanto antes.

-Nada, vamos a Laguardia-dijo la muchacha.

-Nos vamos a perder en el monte, ¡Dios mío!-exclamó la vieja.

-Creo que no hay más que seguir la carretera-repuso Leguía-. ¡Si el cochero nos dejase los tres caballos!

-Está ahí dormido; no hay manera de despertarlo-dijo la muchacha.

-¿No? Pues mejor. Nos llevaremos los caballos[29] sin decirle nada. Al fin y al cabo, él tiene la culpa de todo. Lo que necesitaríamos sería algo para comer en el camino.

-Pues compre usted aquí en la venta lo que haya.

-Que creo que no tengo un cuarto.

-La muchacha tendió el portamonedas al joven, que entró en la venta, y salió poco después con un gran trozo de pan, queso y una bota de vino.

-¿Sabe usted montar, Corito?-dijo Leguía.

-No; pero creo que no me caeré.

-Yo iré a su lado. ¿Y la señora Magdalena?

-Esa está acostumbrada a andar a caballo.

Leguía improvisó unas monturas con la manta del cochero y ayudó a subir a Corito y a la vieja sobre los jacos; luego montó él, y comenzaron los tres a subir, al paso, la cuesta que escala la sierra de Toloño.

Los caballos, cansados, marchaban muy despacio. El tiempo, aunque de invierno, estaba muy hermoso; en el cielo azul pasaban algunas nubes grandes, blancas como el mármol.

Al comenzar la tarde, Corito y la vieja decidieron tomar un bocado, porque estaban desmayadas. Leguía les ayudó a desmontar, y se sentaron los tres al borde de la carretera, cerca de un arroyo de agua muy pura que bajaba espumante por entre las peñas.

Corito estaba encantada y alegre; el aire del campo daba un tono de carmín a sus mejillas, y en sus labios jugueteaba la risa. El ver a Leguía con su corbatín y su sombrero de copa en medio de aquellos breñales le producía una alegría loca. La vieja refun[30]fuñó, porque entre las provisiones no había más que pan y queso.

Leguía miraba impasible a Corito y sentía interiormente un entusiasmo insólito en él.

Cuando estaban terminando la merienda se presentó de improviso un pastor con un rebaño de ovejas. Era un hombre de unos cincuenta a sesenta años, con la cara ennegrecida por el sol, los ojos azules, de un aire de candidez y de inocencia extraño, la expresión alegre y sonriente.

-Buenos días, señores-dijo-. Salud.

-Sí. ¿Quiere usted tomar pan y queso?-le preguntó Leguía.

-Es lo único que tenemos-repuso Corito.

-¡Gracias! ¡Muchas gracias!

El joven Leguía alargó al pastor un trozo de pan y queso, que comió, y luego la bota de vino.

-¿No tiene usted miedo del ganado con estas cosas de la guerra?-dijo Corito.

-Sí; por eso ando aquí, oxeando las ovejas, porque me han dicho que va a venir por estos contornos la tropa de Zurbano.

-¿Le quitarán a usted muchas ovejas?

-¡Ah, claro, si pueden!

-¿Los carlistas, o los liberales?-preguntó Leguía.

-Los dos. Unos y otros tienen hambre. ¡A ver, qué vida! Este oficio es muy emportuno, ya se sabe;[31] pero emportuno y todo más vale cuidar del ganado que andar matando gente por ahí.

-Pero los que matan prosperan y tienen galones y sueldos-observó Leguía-, y usted no prosperará.

-Ya es comprendido-contestó el pastor-; pero uno prefiere su pobreza tranquila a los cuidados y cavilaciones.

-Más vale que esté usted contento.

-Pues contento está uno. ¿Y por qué no? Salud no falta, come uno su otana, bebe el agua limpia de la fuente, y ¿para qué se quiere más?

-¿Cuánto tardaremos desde aquí a Laguardia?-le preguntó Corito.

-De aquí, con estos caballos cansados, tardarán ustedes dos horas y media: media, hasta el puerto, y dos, desde el puerto a la ciudad. Cuando lleguen ustedes arriba, como hoy está claro, verán desde allí cinco provincias y gran parte de la Rioja. Por eso le llaman a ese sitio el balcón de la Rioja, porque de él se alcanza todo el país.

Se despidieron del filósofo pastor; volvieron a montar a caballo y, al paso, llegaron al puerto. Aquel era el Balcón de la Rioja. Una capa ligera de nieve cubría el monte. Corría por allá un vientecillo serrano, frío y agudo, que se metía hasta los huesos. Se divisaba desde arriba un gran espacio de tierra que parecía llano, a pesar de estar constituído por una serie de lomas y de cerros. Los caminos, blancos, serpenteaban por entre las colinas y altozanos[32] apareciendo y desapareciendo, bordeados a trechos por árboles amarillos y sin hojas.

El Ebro brillaba en varios trozos diseminados por el campo, como pedazos de espejo, y algunas humaredas azules rastreaban por encima de las heredades, en el cielo rojo del crepúsculo.

Corito entró en una caseta abandonada de algún peón caminero que, sin duda, los blancos o los negros, o los dos a la vez, habían desvalijado.

-En último término, podíamos quedarnos aquí a pasar la noche-dijo Corito.

-¡Jesús, qué ocurrencia! ¡Qué barbaridad!-murmuró la vieja.

-No tengas miedo, Magdalena. Era una broma. Seguiremos andando hasta llegar a Laguardia.

-Dejemos que descansen los caballos y que coman un poco, aunque sea hierba, y en seguida nos pondremos en marcha-dijo Leguía.

-Bueno; esperaremos-repuso.

Cuando montaron nuevamente a caballo comenzaba a anochecer. Sobre el Ebro surgía una niebla blanca y alargada; en el fondo, por encima de la bruma, se destacaban los picos de la sierra de San Lorenzo, iluminados por un sol pálido. Empezaron a bajar hacia la ribera. A medida que descendían se iba levantando el paredón negruzco de la sierra de Cantabria. Había nevado ligeramente también por allá. Aparecían los resaltos de la montaña blancos por la nieve, y los grupos de aliagas y de zarzas se veían negros y redondos entre la blancura de las vertientes y de los taludes. El camino tomaba un aspecto siniestro a medida que la obscuridad dominaba. Grandes piedras parecían avanzar en la sombra a cerrar el paso; la imaginación forjaba gente emboscada entre los troncos de los árboles.

Pasaron por delante de una venta que había en el cruce de un camino transversal. A la luz de un[34] farol rojo podía leerse en la pared un letrero con una flecha al lado. El letrero decía: "A Leza".

La noche comenzó a llenarse de estrellas; las dos viajeras marchaban mudas, amedrentadas por el silencio y el aire desierto del campo. Los cascos de las caballerías sonaban fuertemente en el suelo helado de la carretera; una herradura, al chocar en las piedras, tintineaba con un sonido metálico.

En el viento no venía el menor murmullo; sólo alguna vez una corneja graznaba entre los árboles, Leguía silbaba suavemente.

Una estrella que brillaba sobre una altura sacó a los viajeros de su mutismo; Corito y la vieja afirmaron que era la ventana de alguna casa del pueblo; el joven Leguía, más acostumbrado al campo, aseguró que era una estrella. Efectivamente: lo era.

Volvieron de nuevo a marchar en silencio. La vieja empezó a murmurar y a decir que, indudablemente, habían perdido el camino. Leguía no quiso meterse en una discusión inútil.

Pasó otra media hora. Se comenzó a divisar una colina obscura a la derecha de la carretera. Allí debía de encontrarse el pueblo.

Se vió una luz; una mirada en medio de la obscuridad; apareció, parpadeó y desapareció en un instante.

La vieja entonces aseguró que era una estrella; pero Leguía notó que por encima se veía algo negro y rígido.

-Es una luz-exclamó-; ahí seguramente está el pueblo.

El tono perentorio de Leguía hizo murmurar a la señora Magdalena.

Poco después se fué viendo más clara la luz, y en el cerro de Laguardia se destacaron con vaguedad las líneas de la muralla y las siluetas de la torre de Santa María y del Castillo grande.

Subieron la cuesta, y al avanzar por el raso de la muralla hacia la puerta de San Juan, el centinela les dió el alto.

-España-contestó Leguía, con voz firme.

Avanzaron hasta la entrada y esperaron.

Se abrió la puerta y los viajeros pasaron a un corredor iluminado por un farolillo.

-¿Quieren ustedes decirme adónde van?-dijo.

-Nosotros vamos a casa del señor Ramírez de la Piscina-contestó Corito.

-Yo iré a la posada-dijo Leguía-; donde dejaré también los caballos.

-Los caballos pueden quedar en casa-advirtió la señora Magdalena.

-Bueno; pues iré yo solo.

-Entonces, cuando vuelva-advirtió el oficial-llame usted. El parador está fuera de puertas y tiene usted que pasar de nuevo por aquí.

-Llamaré. Muchas gracias.

Entraron en el pueblo los jinetes y llegaron hasta la calle Mayor. Se detuvieron delante de una casa baja con gran alero artesonado, balcón saliente y puerta ojival, con escudo en la clave.

Leguía saltó del caballo, y dió tres aldabonazos sonoros.

-¿Quién es?-dijo una voz de mujer desde la ventana.

-Soy yo, Corito-contestó a la muchacha.

Pasado algún tiempo se oyó el chirriar de un cerrojo y dos o tres personas se asomaron al postigo. Hubo abrazos y besos entre Corito y los de la casa. Un hombre abrió la puerta por completo e hizo pasar adentro los tres caballos. Luego la cerró y dejó solamente el postigo entornado.

Corito alargó la mano a Leguía, y le dijo:

-¡Muchísimas gracias por todo! Hasta mañana, ¿verdad?

Leguía saludó con el sombrero de copa muy finamente y quedó un rato mirando la fachada de la casa, en la obscuridad. La ventana, iluminada en aquel momento, del segundo piso, le atraía. Pasó una sombra por ella; luego se apagó la luz.

Leguía se acercó al portal de San Juan y salió fuera de la muralla. La bóveda celeste palpitaba llena de estrellas. El joven aspiró con fuerza el aire frío de la noche; después se acercó al parador, cuyo zaguán estaba iluminado, y entró en él.

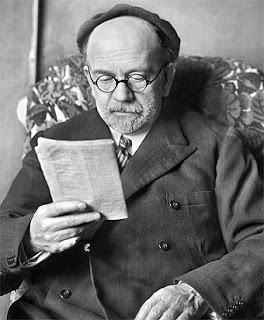

Pedro Leguía y Gaztelumendi, Pello Leguía, era por esta época un joven de veinte años. Su padre, Pedro Mari Leguía, hombre emprendedor, dueño de una ferrería en Vera de Navarra, contrabandista y minero, era un liberal decidido. Se había mezclado en cuestiones políticas, y tuvo que emigrar, después de casado y con hijos, y fué a Méjico, donde murió. La mujer de Pedro Mari, que había quedado en una posición poco desahogada, se casó con uno de Elizondo, y el joven Pello, poco aficionado al trato de su padrastro, decidió abandonar la casa paterna.

Las dos soluciones más corrientes de los jóvenes del país vascongado en aquella época eran: una, marcharse a América; la otra, ir a la facción. Pello estaba más dispuesto a lo primero que a lo segundo; los Leguías habían sido muy liberales y Pello no quería abandonar las ideas de sus ascendientes.

El liberalismo había sido la causa de la ruina de su familia.

Pedro Mari tenía un primo militar, Fermín Leguía, nacido en un caserío próximo a Alzate, llamado Urrola, allá por el año 1787.

Fermín Leguía era listo, pero no tenía un gran mérito en serlo, Fermín era de un barrio excepcional, favorecido por las lamías que bajaban hasta allá desde las cuevas de Zugarramurdi. La existencia de las lamías por aquellos contornos estaba comprobada por muchas personas; quién las había oído cantar; quién las encontraba todas las noches disfrazadas de viejas horribles y sin dientes; quién las había visto peinarse sus hermosos cabellos rubios a orillas del arroyo.

Este arroyo se llamaba y se llama Lamiocingoerreca, que quiere decir el arroyo de la sima de las lamias.

Fermín Leguía, nacido al borde de este riachuelo favorecido por aquellas poderosas damas, no tenía gran mérito en ser listo.

Fermín fué guerrillero en la guerra de la Independencia, a las órdenes de Jáuregui el Pastor, y después granadero del cuarto batallón de Navarra.

A pesar de su valor y a pesar de haber nacido al borde de Lamiocingoerreca, no tuvo ocasiones de distinguirse, y al final de la campaña contra el francés, era sólo sargento.

Ya mandando alguna fuerza y viendo que la guerra se acababa, quiso hacer una hombrada. Y para que viera el general Mina, su general, de lo que era[39] él capaz, con sólo quince de los suyos tomó a los franceses el castillo de Fuenterrabía.

Pensar que con quince hombres se podía tomar una fortaleza guardada por soldados franceses era una barbaridad para todo el mundo menos para Leguía. Fermín, que estaba en Vera, reunió a su gente en una taberna y la arengó. Era una de las cosas que más le entusiasmaba echar un pequeño discurso.

Después del discurso encargó a un cabo tuerto, que era de Aya, que trajera cuerdas y clavos, y por la tarde Leguía se puso en marcha con sus quince soldados por el camino del Bidasoa. Llegaron a Fuenterrabía, y clavando un clavo aquí y otro allá, y atando cuerdas, escalaron el castillo, le pegaron fuego e hicieron prisioneros.

Mina, al saberlo, quedó asombrado.

Esta hazaña le valió a Fermín el ser ascendido a subteniente. Se concluyó la guerra, entró Fernando VII en España, se derrocó la Constitución, y Fermín Leguía, que se había distinguido entre sus compañeros por sus ideas liberales, comprendió que no podía ascender.

Vino la segunda época constitucional, y Leguía fué ascendido a teniente del regimiento de Infantería de África, de guarnición en Algeciras, y volvió la esperanza para Fermín de hacer carrera; pero con la reacción del año 23 tuvo que huir de España y perdió todas sus esperanzas.

Fermín era el tipo del aventurero vasco: valiente, audaz, algo jactancioso, muy comilón, muy bebedor, dispuesto siempre para las empresas más difíciles. Tenía una cara sonriente y llena de viveza, la nariz larga y torcida, los ojos brillantes, la cara de pillo, maliciosa y socarrona.

Fermín sabía muy poco, apenas podía escribir una carta; pero había visto mundo, y lo que no sabía se lo figuraba. Un hombre como aquél tenía que influir mucho entre sus amigos aldeanos, y cuando llegaba a Vera, todos los que sentían una vaga aspiración liberal iban al caserío Urrola a ver a Fermín y a oirle como a un oráculo. Entre sus oyentes, y de los más entusiastas, estaba Pedro Mari, el padre de Pello. No eran menos adictos los mozos de los caseríos de Eraustea, de Irachecobere, de Chimista, de Landachipia, de Cataliñecoborda.

Fermín Leguía estaba convencido de que podía contar con sus amigos para toda empresa liberal, y como era inquieto y audaz, cuando los constitucionales españoles, presididos por Espoz y Mina, se reunieron en Bayona en 1830 y acordaron invadir España por cuatro o cinco puntos y restaurar la Constitución, Fermín se ofreció a Mina para entrar el primero con sus amigos, por el boquete de Vera.

Mina aceptó, y Fermín Leguía fué formando sus huestes. Anduvo de caserío en caserío, sacando mozos y llevándolos a Francia. La gente decía que el dinero con que contaba se lo prestaban los judíos liberales de Bayona.

Leguía llegó a reunir cincuenta o sesenta hombres, armados con escopetas. Entre ellos había diez o doce vasco-franceses; los demás eran campesinos de la montaña de Navarra y de Guipúzcoa.

En Vera se sabía quiénes estaban con él, y se citaba a Pedro Mari, el padre de Pello; a Zugarra[41]murdi, el contrabandista; a Martín Belarra; a Erauste, a Landáburu; a Landachipia y a otros, entre ellos el leñador de Antula, hombre éste atrevido y valiente, gran cazador de jabalíes, de quien la canción popular dijo, después de la intentona fracasada de Fermín:

(Contaban con Antula, hombre fuerte, que nunca tuvo miedo para ir adelante.)

Leguía citó a sus hombres en Oleta, y al día siguiente, al compás de un tambor destemplado, marcharon hacia España. Era una tropa de un aspecto y de una indumentaria poco común. Algunos vestían como ciudadanos, de negro y sombrero de copa; otros, de campesinos, con pantalón corto, abarcas y boína; no faltaban dos o tres con anguarinas pardas, y otros, con esa prenda céltica, especie de dalmática con capucha, que los pastores vascos llaman capusay.

Los expedicionarios, al llegar a la frontera, tomaron por la regata de Inzola, un arroyo que baja a Francia, cubierto de árboles espesos, cerca del cual había antes una vieja ferrería. De la regata de Inzola salieron a una abertura del monte, conocida en vascuence por Usateguieta, y en castellano por el Portillo de Napoleón. Esta abertura se encuentra entre dos altos, uno denominado Ardizaco y el otro Artziña o pico del Águila.

En el Portillo de Napoleón comienza una calzada[42] de piedra, que parece que es una calzada romana, pero que, según tradición popular, fué hecha por los franceses durante la guerra de la Independencia para pasar los cañones de los ejércitos imperiales.

Por esta calzada bajaron Leguía y su gente hasta un arroyo que se llama Shantellerreca, y al divisar el caserío de Truquenecoborda, mientras los unos seguían el camino, los otros se desplegaron en guerrilla hacia Ezpondecoborda. En vista de que no había enemigos se reunieron todos delante de la primera casa de Alzate, un caserón antiguo, denominado Itzea, colocado a la izquierda del camino.

Leguía mandó formar a sus hombres en la plazoleta que hay delante de este caserón.

Era día de fiesta. Hacía un tiempo brumoso y obscuro; no se veía a cuatro pasos; por entre la bruma llegaban tristes las campanadas de la iglesia de Vera. Algunos hombres y mujeres, que volvían de misa, quedaron asombrados al ver aquella tropa formada.

Leguía mandó a veinte hombres que fueran por un maizal hasta la calle de Alzate, a ver si había gente apostada en el fortín. Los veinte hombres, pasando un puentecillo, se alejaron entre la bruma, metiéndose por en medio de los maíces secos.

Estaban los hombres de Leguía en la plazoleta de Itzea cuando la dueña de esta casa, doña Josefa Antonia de Sanjuanena abrió el portal y llamó a Fermín.

Doña Josefa Antonia era una viejecita soltera, que vivía sola en aquella antigua casa, y que se dedicaba por entretenimiento a enseñar labores a las muchachas de los caseríos.

-¿Qué haces, chico, con estos hombres?-le pre[43]guntó doña Pepita a Fermín, a quien conocía desde niño.

-Aquí estamos, a ver si de una vez establecemos la Constitución en España.

-Pero estáis locos. ¡Con tan poca gente! ¿Queréis algo? ¿Vino? ¿Queréis almorzar?

-Luego, luego. Ahora retírese usted, doña Pepita-dijo Fermín.

Poco después se vió a los hombres que habían ido hacia el puente que volvían perseguidos. Los carabineros del resguardo se acercaron a Itzea y dispararon algunos tiros, y Leguía, imprudentemente, mandó contestar a su tropa. Con esto desobedecía las órdenes de Mina, que esperaba atraer a los carabineros a su bando.

Leguía, por la tarde, entró en Vera, y desde allí esperó a que llegaran Mina y Jáuregui; pasaron los dos, con sus tropas, hacia Irún; el coronel Valdés y López Baños quedaron en Vera, donde se batieron heroicamente con los realistas. Al cuarto día se supo que la expedición había fracasado por completo; Fermín y sus amigos, viendo la empresa perdida, disolvieron sus huestes, y unos cuantos, entre ellos el padre de Pello, se escondieron en el caserío Urrola, sin entrar en Francia, porque las tropas del general Llauder habían avanzado hasta cerrar todos los pasos de la frontera.

Pello, a pesar de ser un chico, comprendía la inquietud de su madre en aquella época. Unos días después del choque entre liberales y realistas salie[44]ron de Vera dos compañías de cazadores al mando de un comandante. Pronto se susurró en el pueblo que iban a perseguir a Leguía y a los suyos.

-Mira, sígueles a los soldados a ver adónde van-le dijo la madre a Pello.

Las dos compañías cruzaron el pueblo, tomaron por la calle que une a Vera con Alzate, y al llegar a un puentecito que se llama Subi Mushua (el puente del Beso), el comandante llamó a un viejo medio loco, que estaba a la puerta de su casucha. Este viejo se llamaba por apodo Pithiri.

El comandante hizo que se acercara el viejo, y le preguntó:

-¿Usted sabe dónde está el caserío de Urrola?

-Llévenos usted allí, y cuidado con engañarnos. Si nos engaña usted, le pegamos cuatro tiros. Conque cuidado.

Pello vió de lejos cómo hablaba el comandante con Pithiri; pero no pudo enterarse de lo que decían.

Las dos compañías se dividieron en cuatro pelotones, con el objeto de rodear el caserío de Urrola.

Pello fué delante de la media compañía en que iba Pithiri con el oficial. Se adelantó ésta por el barrio de Illecueta. Al llegar a una taberna, el oficial pidió un vaso de agua con aguardiente, y luego preguntó al tabernero si aquél era el camino de Urrola. El tabernero dijo que sí.

Se habían parado los soldados a la puerta de la taberna, y Pithiri, que tenía fama de loco, comenzó a bailar pesadamente. Reían los soldados y campesinos, y uno de éstos dijo: "Canta, Pithiri."

Pithiri entonó con voz cascada un zortzico, y después, dirigiéndose principalmente a los campesinos[45] que le oían, y mirándoles con sus ojos grises, entonó esta copla:

(A Urrola, a Urrola, a Urrola vamos. A ver si alguno, lo más de prisa posible, puede escaparse.)

No hizo más que oir esto, y Pello echó a correr por la orilla de Lamiocingoerreca, hacia Urrola. Al llegar al caserío se encontró a Fermín Leguía y a sus amigos preparándose para huir.

Sabían que venían a su alcance los cazadores.

Fermín Leguía, poniéndole la mano en el hombro a Pello le dijo:

-Pello, cuando seas hombre, acuérdate de que tu padre y tu tío han sido perseguidos por defender la libertad.

-¿Por dónde vas tú?-dijo Fermín a su primo.

-Yo, por la regata de Sara-contestó Pedro Mari.

-Bueno, pues adiós. En Francia nos veremos.

Pello y su padre tornaron juntos hacia el caserío Miranda; luego, torciendo a la izquierda, cruzando por en medio de las heredades, llegaron a una cañada con árboles altos, que llaman Lizuñaga. Desde aquí se veía el camino que va a Francia, y en la caseta de Carabineros, colocada en la misma muga un pelotón de soldados de guardia.

Padre e hijo esperaron tendidos entre los helechos secos a que obscureciera, y ya de noche dejaron su[46] escondrijo, pasaron la muga y entraron en la regata de Sara. La luna brillaba entre los árboles y se reflejaba en las aguas inquietas del río. Pedro Mari y Pello encontraron a unos carboneros franceses, cenaron con ellos y durmieron en su choza. Al día siguiente continuaron el camino. La mañana era hermosa, el cielo azul; en la falda de Atchuria brillaba Zugarramurdi, y poco después iban apareciendo los caseríos blancos de Sara.

Por la tarde, Pedro Mari envió a su hijo a Vera.

La expedición de Mina y, sobre todo, la entrada de Leguía, produjeron en Vera un efecto extraordinario.

En toda la región fué aquél el comienzo de la lucha del liberalismo contra el absolutismo; hasta entonces, casi nadie había oído hablar por allí de liberales ni de masones.

La mayoría de la gente era hostil a los constitucionales; un poeta y carpintero de Alzate hizo contra Leguía estos versos, en vascuence, que corrieron mucho:

Armada eder bat ecarridigu

Yudu ta sastre protestantiac

Artu diyote español cazadoriac

[47]Guizon oriyec planta char dute

Adisquidiac galdu dituzte

(Un hermoso ejército nos ha traído a Vera Fermín Leguía, judíos y sastres protestantes, que tampoco son los suyos, porque la medida de los pantalones se la han tomado los cazadores españoles.

Alisándose los calzones en el camino, las manos para atarse las bragas, esos hombres tienen mal aspecto, para ir hacia el lado de Madrid. Han perdido sus amigos el día de todos los Santos.)

También corría por Vera otra canción contra los liberales, que decía así:

Mina eta Archaya bere odolez

escu gaistotan paratu naicic

(Mina y el Pastor (don Gaspar de Jáuregui) andan negando su sangre, queriendo dejar en malas manos la llave de la Santa Fe. Tampoco esos podrán cambiar la palabra de Nuestro Señor.)

Todas esas canciones solía cantar la hermana de la madre de Pello, la tía Felicitas, furibunda realista; en cambio, la tía Micaela, que era hermana de Pedro Mari, sabía otras canciones liberales como ésta, que se refería a la expedición de Mina, y que comenzaba así:

(Mina, el Pastor y Fermín el de Vera, este año vienen a España, porque dicen que quieren ver su tierra.)

Y la tía Micaela solía cantar también una canción en honor de los generales constitucionales, y, sobre todo, de Jáuregui, de quien decía:

(Don Gaspar de Jáuregui, hijo de Villarreal, dirige muy bien su gente.)

Y la canción tenía este estribillo:

Todas las familias que tenían algún pariente en la expedición de Mina fueron mal mirados después por la mayoría del pueblo. Pedro Mari Leguía, el padre de Pello, era hombre inquieto, de poca paciencia; no quiso esperar la eventualidad posible de un indulto, y desde Bayona fué a Burdeos y se embarcó para Méjico, donde murió.

[49]Entonces todos los parientes de la madre insistieron para que se casara la viuda, y lo consiguieron. El padrastro de Pello era un baztanés, un hombre áspero, fanático, tradicionalista. Pello, que oía en su casa constantemente el elogio de unas ideas contrarias a las de su padre, se iba haciendo, sin decírselo a nadie, un liberal entusiasta.

Al comenzar la guerra, todos los triunfos de los liberales los tenía como suyos. Cuando su padrastro se entristecía, él se alegraba, y al contrario.

Un día de a principios de Enero del año 1835, una compañía de chapelgorris, al mando de Zuaznavar, entraba en Vera y trababa combate con otra compañía de carlistas, matando a esta última diez y ocho hombres y dispersando a los demás.

Mientras Zuaznavar mandaba recoger los diez y ocho fusiles y cananas de los carlistas muertos y preparaba dos camillas para sus dos heridos, se le acercó el alcalde de Vera.

Le preguntó Zuaznavar por los amigos, y, entre ellos, por Pedro Mari Leguía, y el alcalde dijo cómo había muerto; y luego, señalando a Pello, que se encontraba en la plaza, indicó:

-Ese chico es su hijo.

Zuaznavar le llamó, y Pello estuvo charlando en el grupo de chapelgorris.

Al saberlo su padrastro no dijo nada; pero puso una cara furiosa.

La madre de Pello, que comprendía que esta hostilidad entre su marido y su hijo no podía traer nada bueno, envió a Pello a San Juan de Luz, donde tenían un pariente, y luego a San Sebastián, a una casa de comercio.

Pello siguió con ansiedad las luchas de Mina y[50] Zumalacárregui en el Baztán, deseando que el caudillo navarro venciera al guipuzcoano, lo que no ocurría siempre.

Pello recordaba a su padre y a su tío Fermín, a quien no volvió a ver más.

Muchos años después, al ir a Vera, preguntó por Fermín Leguía.

Dos o tres le contaron que Fermín, al frente de los chapelgorris, había peleado contra los carlistas y vencido, en Zugarramurdi, al cabecilla Ibarrola, a quien había fusilado; se decía también que Fermín murió a manos de unos asesinos, y algunos carlistas furibundos añadían que, por sus pecados, por haber querido quemar varias veces la iglesia de Vera, el cadáver de Fermín Leguía había sido comido por un perro.

Pello se había distinguido siempre por su actitud serena y filosófica ante los hechos y ante las personas.

Pello hablaba poco y se apuraba menos; hacía sus comentarios interiores acerca de la Naturaleza, que no le parecía tan respetable como dicen, y cuando veía que los juicios suyos divergían de los demás, no protestaba.

-Indudablemente, al final, alguien será el que tenga razón-pensaba.

Este razonamiento le inclinaba a suponer que el tiempo, en último resultado, lo arregla todo.

Convencido de esta verdad, Pello consideraba muy prudente esperar los acontecimientos.

Hasta los diez y ocho o diez y nueve años, el joven Leguía estuvo empleado en un almacén de San Sebastián, donde ganaba treinta duros al mes. Con este dinero vivía en una casa de huéspedes bastante[52] buena; iba con frecuencia al teatro; llevaba pantalón de trabillas, botines lustrosos, gran corbatín y un magnífico sombrero de copa.

Como Pello era, naturalmente, elegante, tenía sus éxitos entre las chicas del pueblo.

Un día, Pello, al salir del almacén donde trabajaba para ir a comer vió en la plaza de la Constitución una muchacha vestida de blanco, una niña todavía, acompañada de una vieja. Pello no las conocía. Indudablemente no eran de San Sebastián. Pello acababa de cobrar su sueldo, y pensaba en lo poco profundos que son los senos de la casualidad para el hombre que no tiene más lastre que treinta duros en el bolsillo.

Mientras rumiaba esta idea vió que la vieja y la niña salían de la plaza y entraban en la calle del Ángel, en el despacho de un consignatario de buques.

-Voy a ver de nuevo cómo es esta muchacha; a ver si es tan bonita como me ha parecido antes-se dijo el joven Leguía. Y esperó paseando arriba y abajo por la acera.

Salió la muchacha de la tienda y se cruzó con Pello. Este, a pesar de su filosofía, quedó extasiado. La chica era realmente bonita, morena, sonrosada, con unos ojos negros, brillantes.

Pello Leguía, asombrado del efecto que le causaba, y sin proponérselo, fué tras de la vieja y de la niña hasta que entraron ambas en el parador Real.

-Está de paso en la fonda-se dijo Leguía-y se va a alguna parte. La cuestión sería averiguar adónde va.

El joven Leguía tomó de nuevo hacia la calle del Ángel; iba pasando la hora de comer; media hora después debía encontrarse en su escritorio. Pello se detuvo en una esquina a pensar.

-La verdad es-se dijo a sí mismo-que estaría bien que yo hiciera una calaverada. Todos los que me conocen se dirían: "¡Parece mentira; Leguía, un muchacho tan serio!"

Pello dió unos cuantos pasos y pensó si uno de los senos profundos de la casualidad se encontraría siguiendo a aquella muchacha tan bonita que tanta impresión le había causado.

De pronto se decidió, y sin vacilar entró en el despacho del consignatario.

-¿A qué hora sale el barco?-preguntó, con aire de indiferencia.

-¿Qué barco?-dijo uno que escribía detrás de la ventanilla, en tono brusco.

-El barco que han tomado esta señora y esta señorita.

-¿Va usted con ellas?

-Sí; soy de la familia.

-¿Un pasaje de primera?

El de la oficina escribió algo en unos papeles; Le[54]guía sacó el dinero que le pidieron, lo dejó en la ventanilla y se fué a la calle.

-Cualquiera diría que acabo de hacer un disparate-murmuró Pello-, y ¿quién sabe?; quizá sea lo único prudente que he hecho hasta ahora. Además, que lo mismo da vivir aquí que en otra parte.

Leguía fué a su casa; comió, escribió una carta al principal y comenzó a hacer su maleta.

-Realmente-se dijo-, todas estas cosas son inútiles. Dejemos la maleta, dejemos la carta y vamos a tomar el barco.

Pello se presentó en el muelle, entró en el vapor y se sentó a tomar café. Poco después llegaban las viajeras.

El vapor, de ruedas, empezó a echar bocanadas de humo por su alta chimenea; funcionaron las paletas y el barco salió del puerto y comenzó a dirigirse por entre las puntas.

Al dejar la bahía, como la mar estaba gruesa, algunos de los pasajeros, entre ellos la vieja que acompañaba a la niña, se marearon. Pello se mostró servicial e impasible. La muchachita se rió al ver a este joven alto, flemático y atento que la miraba sin pestañear. Creía haberle visto en San Sebastián; pero no estaba muy segura.

A las dos horas de estar en el barco cambiaron algunas palabras.

-¿Van ustedes a Santander?-les preguntó Leguía.

-Sí; de allí vamos a ir a Laguardia-contestó ella.

-¿A Laguardia de Alava?

-Porque yo también voy allí.

-Nosotras vamos a quedarnos unos días en Vitoria.

-Sí; ¿tiene usted algún pariente también en Vitoria?

-No; pero si a ustedes no les molesta, me quedaré unos días acompañándolas-contestó Pello, atrevidamente.

La muchacha se rió y no dijo nada. Pello recordó que tenía un tío segundo, cosechero, en Laguardia, a quien había escrito, por orden de su principal, desde San Sebastián, pidiéndole vinos, y mentalmente murmuró:

-Mi calaverada va a parecer el viaje de un comisionista. La verdad es que las personas serias como yo no pueden hacer disparates.

Llegaron a Santander. La niña y la vieja fueron a una de las mejores fondas del pueblo y Leguía hizo lo mismo.

A pesar de que se veían en la mesa, la muchacha decidió no hablar mientras estuviese en Santander con Pello. Este supo que la niña se llamaba Corito Arteaga, y, a pesar de la filosofía del joven enamorado, el descubrimiento le pareció importantísimo.

Al día siguiente, la vieja y la niña, y Pello de edecán, salieron en coche para Vitoria. Allí, Corito tenía algunas amigas; Pello ganó terreno, y la acompañó, con la vieja criada, por las calles y paseos de la ciudad alavesa.

Cuando decidió Corito ir a Laguardia, las personas conocidas le advirtieron que no intentara mar[56]char por el camino recto, porque estaba ocupado por los carlistas; pero ella dijo que iba a casa de su pariente Ramírez de la Piscina, hombre de gran influencia en el partido de Don Carlos, y que no le asustaba pasar por en medio de las balas.

-¿Usted vendrá?-le preguntó Corito a Leguía.

En el camino, Corito y Pello se hicieron muy amigos.

Corito contó que su padre había muerto en el mar, al volver de Méjico, y su madre en Francia; y dijo que no tenía más parientes que Ramírez de la Piscina, y un amigo íntimo de su padre, a quien ella llamaba su padrino, y que vivía en Madrid.

Pello dijo quién era y lo que hacía. Después hablaron de la gente de San Sebastián, de los teatros, de las personas que conocían uno y otro; luego, de los libros que habían leído, y Corito contó su vida en el colegio de Angulema. De pronto, Pello preguntó:

-¿Y va usted a estar mucho tiempo en Laguardia?

-Sí; creo que sí-contestó Corito-. ¿Y usted?

-Yo, probablemente, también.

En este momento fué cuando el coche se rompió, y tuvieron que quedarse los viajeros a pie, en Peñacerrada.

EN DONDE LEGUÍA SOSPECHA SI TENDRÁ BUENA SUERTE

A la mañana siguiente, al levantarse, Leguía sondeó un bolsillo del chaleco, luego el otro, y notó, ciertamente, sin gran sorpresa, que no tenía un cuarto. Pensó en si valdría la pena de hacer la cuenta de lo gastado por él en los diferentes puntos del camino, desde su salida de San Sebastián; pero comprendió, sin mucho trabajo, la inutilidad manifiesta de este esfuerzo de memoria.

-¡Cuántas cosas se dejarían de hacer-exclamó Pello, mirando filosóficamente su sombrero de copa, puesto sobre la consola-, si uno tuviera el acierto de comprender con rapidez su inutilidad!

Dicho esto se vistió; se encasquetó el sombrero de copa y salió del parador. Hacía un día hermoso; el sol brillaba en un cielo sin nubes.

Pello paseó, arriba y abajo, por delante de la muralla; se cruzó con unos cuantos curas y vió una colección de viejos momias laguardienses, envueltos en [58]largas capas, que tomaban el sol. Presenció también cómo entraban los soldados de la guardia exterior en el cuartelillo.

Cuando se cansó de pasear pensó que era tiempo de tomar una determinación y se fué a comer. Concluyó de comer y preguntó a la patrona:

-¿Usted sabe dónde vive don José Juan Gaztelumendi?

-¿El cosechero de vinos?

-Ahí; cerca de la plaza tiene el almacén.

Pello entró en el pueblo por la puerta de San Juan y se dirigió a la plaza. Pronto dió con el almacén de su tío.

Abrió una puerta de cristales y pasó a un sitio largo y estrecho, con un mostrador, un armario lleno de botellas y una ventana en el fondo. Una muchacha, vestida de luto, se levantó al ver a Leguía.

-¿El señor Gaztelumendi?-preguntó Pello.

-Aquí es-contestó la muchacha-. ¿Quiere usted verle?

-Sí; si no está muy ocupado.

La muchacha recorrió el pasillo y llamó en una puerta:

-¿Qué hay?-dijeron de adentro.

-Un caballero que pregunta por ti.

Pello entró en un despacho, con una ventana grande, donde escribía un hombre todavía joven.

-He tenido que pasar por Laguardia-dijo Pe[59]llo-, y vengo a visitarle a usted de parte de su prima María, de Vera.

-¡Hombre! ¿Es usted de allá?

-Sí; yo soy el hijo mayor de María.

-Me alegro de verte, chico. ¡Anita! ¡Anita!-exclamó el señor.

La muchacha de luto, que era una morena de ojos negros muy hermosos, entró en el despacho.

-Aquí tienes a tu primo Pedro de Vera. ¡Mírale, qué grande y qué guapo!

La Anita se acercó, sonriendo, algo ruborizada.

-¿Y cómo están tu madre y tus hermanos?-preguntó el tío de Pello.

-Bien. Muy bien. Ya hace tiempo que no les veo. He estado fuera de casa, en San Sebastián, en un comercio.

-¿Y qué piensas hacer?

-Tengo pensado ir a América.

-No necesito estar muy decidido para ir.

-¿Sabes teneduría de libros?

-¿Llevas dinero a América?

-¿Y no te convendría más hacer aquí unos cuartos antes de marcharte?

-Sí; pero esto me parece muy difícil.

-¿Tienes precisión de embarcar en seguida?

-¿Te daría lo mismo marcharte dentro de unos meses o de un año?

-Pues mira, sobrino, si quieres quedarte aquí una temporada, te daré un buen sueldo y un tanto por ciento. Tengo la contrata de vinos para el ejército y necesito una persona de confianza que me ayude.

-¿Hay que estar en Laguardia?

-Sí, y andar al mismo tiempo por los pueblos de al lado entre las tropas. ¿Es que te da miedo la guerra?

-Pues mira, piensa y decide; porque yo estoy haciendo gestiones para buscar un dependiente.

-Que me quedo por una temporada.

-Desde ahora mismo, si usted quiere.

-Bueno; pues quédate también a comer con nosotros, y a la tarde empezaremos a trabajar.

Pello encontró que la suerte le favorecía demasiado, dándole una ocupación tan pronto; pero si esto casi le parecía fastidioso, en cambio, la idea de que podía vivir largo tiempo en el mismo pueblo que Corito le encantaba.

A pesar de que su tío le propuso ir a vivir con él, Pello no aceptó; deseaba desde el principio gozar de alguna independencia, y se fué de pupilo a una casa de huéspedes, donde solían alojarse varios oficiales de la guarnición.

[61]El tío José Juan era una excelente persona; la prima Anita se manifestaba muy amable con Pello; pero éste se guardó muy bien en los días sucesivos de galantearla; sus pensamientos íntegros estaban dedicados a Corito.

Pello hizo efecto en Laguardia. Corito le presentó a las personas de más viso de la ciudad. Conocía, a poco de llegar, a toda la aristocracia laguardiense. Iba a la tertulia de las señoras de la Piscina, a casa de los Ribavellosa y Manso de Zúñiga. Era el dandy de la Laguardia.

Durante el día, Pello trabajaba, y por las tardes, al anochecer, tenía tiempo de pasear. Con mucha frecuencia daba la vuelta al pueblo, alrededor de las amarillentas murallas.

El contemplar aquella gran explanada desde el cerro donde se levanta la ciudad le producía a Pello una impresión de vida andariega y aventurera que le encantaba. Recorrer tierras y tierras a caballo, cambiar de paisajes constantemente, comer aquí, dormir allá, no volver nunca la mirada atrás, éste hubiera sido su ideal.

Muchas veces, abandonando el libro Mayor y tomando las riendas, en el cochecito de su tío iba a Logroño, a El Ciego, a La Bastida, a Viana, para los negocios de vinos de la casa, y con frecuencia tenía que verse con los jefes del ejército.

Los domingos, por la tarde, Pello acompañaba a Corito y a sus amigas a dar la vuelta al pueblo, alrededor de las murallas; paseo que no dejaba de tener sus inconvenientes, porque a veces disparaban los carlistas al bulto, desde lejos, y llegaba alguna bala perdida.

http://jossoriohistoria.blogspot.com.es/