Habituados como estamos a buscarlo todo en internet y, antes de que éste existiera, en las bibliotecas, podríamos pensar que toda la historia de la humanidad está documentada, pero nos equivocaríamos del todo, pues solo tenemos conocimiento del extremo más saliente de la punta del iceberg.

Cuando hablamos de la historia de la humanidad nos centramos en fechas y hechos concretos, en restos arqueológicos o en monumentos que aún se conservan, en libros que han logrado sobrevivir a la oxidación del tiempo, en obras pictóricas que se han conservado incrementando su valor de manera exponencial y en nombres de humanos que han alcanzado la inmortalidad al convertirse en un referente durante siglos para el resto de la especie.

Pero, ¿acaso el padre analfabeto del primer humano que empezó a dejar esa historia de la humanidad por escrito, no era también humano? ¿Acaso los padres sedentarios de los primeros aventureros no contribuyeron con sus genes a que sus hijos ampliasen los puntos de mira del inconsciente colectivo que hasta entonces nunca se había imaginado que podía haber más mundo del que veía a su alrededor?

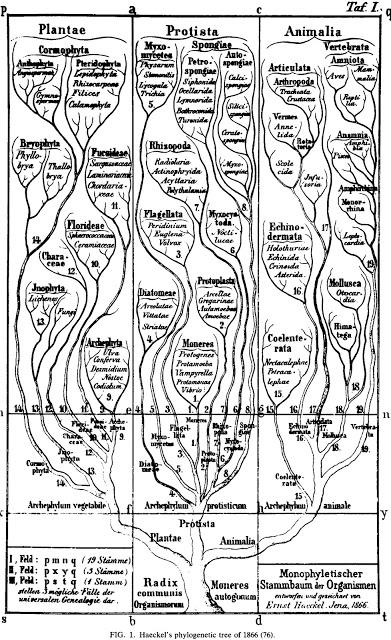

Primer árbol de la vida diseñado por el biólogo Ernst Haeckel en 1866, a partir de las ideas de Charles Darwin. Se trata de un árbol genealógico de las especies.

El eterno dilema de ¿quién fue primero, la gallina o el huevo? se convierte en una especie de constante cuando nos embarcamos en la aventura de tratar de descubrir nuestra propia historia como humanos.

En pleno siglo XIX, uno de esos aventureros resultó ser Charles Darwin, quien dedicó casi cinco años de su vida a realitzar un viaje por mar a bordo del HMS Beagle. Un viaje en el que no dejó de anotar todo lo que iba descubriendo en un pequeño cuaderno con tapas de cuero.

En la sociedad de su tiempo, se daba por sentada la estabilidad de las especies como base misma de la historia natural. Esta premisa no solo era defendida por el clero y los laicos piadosos, sino también por los propios científicos. En el mundo existían todas las especies que existían porque Dios las había creado así, este principio, conocido como la “hipótesis de la creación especial”tenía que ser considerado inmutable e irrefutable. Darwin se había educado entre quienes lo abrazaban como un dogma de fe, pero al regresar de su viaje por mares que le llevaron a territorios desconocidos, tras descubrir toda la diversidad que detectó dentro de una misma especie, su mente empezó a abrirse y a abrazar otras posibilidades que chocaban constantemente con los principios y los dogmas en los que se había formado.

Partiendo de las anotaciones de su cuaderno de viaje en el Beagle, Darwin quiso escribir algo así como un libro de viajes, para lo que alternó diferentes cuadernos a los que distinguió con diferentes letras del alfabeto. En el cuaderno A reflejó todo lo que hacía referencia a la geología de cada lugar visitado. El cuaderno B fue el primero de una serie sobre algo que llamó ”transmutación”. El contenido de ese cuaderno le cambió la vida a él y acabaría cambiando la concepción que hasta entonces se tenía del origen de nuestra propia especie.

Inició este cuaderno B en julio de 1837 con frases alusivas al libro Zoonomia; or he Laws of Organic Life, que era obra de su abuelo Erasmus Darwin. Dicho libro era un tratado médico que contenía reflexiones un tanto provocativas que ya esbozaban alguna teoría evolucionista. Según Erasmus Darwin, “todos los animales de sangre caliente han surgido de un filamento viviente, y poseen la facultad de seguir mejorando de maneras que pueden transmitirse de generación en generación en un mundo sin fin”.

Estas ideas generaron en la mente de su nieto una serie de preguntas en consonancia con las que ya le habían sugerido sus propios descubrimientos durante el viaje que acabaría cambiando su vida.

¿Es posible que una especie mejore a través de las generaciones?

¿Es posible el cambio hereditario a lo largo de la historia del mundo?

Ambas hipótesis contradecían la hipótesis de la creación especial, pero no sorprendían al joven Charles. Releer la obra de su abuelo le llevó a otras lecturas y éstas a gestar nuevas especulaciones. Se preguntaba, por ejemplo, por qué la vida era tan corta y por qué era tan importante la reproducción. Por qué los animales de un tipo tendían a ser constantes en su forma en todo un país, pero diferían en islas separadas. Otra de sus inquietudes era saber si cada especie que cambiaba lograba progresar y cuáles serían los límites lógicos si cada nuevo animal se ramificaba con diferentes tipos de mejora en la organización, haciendo surgir nuevas formas y desaparecer las antiguas.

Tras estos interrogantes, Darwin advirtió que había descubierto un patrón en el que regía una especie de “ley de adaptación”.

Las primeras 21 páginas de su cuaderno B están llenas de este tipo de hechos y especulaciones, sin un orden concreto, como en un cajón de sastre donde iban a parar todas las ideas inconexas que iban aflorando en su mente sin haber encontrado un hilo conductor capaz de darles sentido en su conjunto. Necesitaba, tal vez, una metáfora y la halló al final de la página 21, cuando escribió: “Los seres organizados representan un árbol”.

Mucho ha llovido desde aquel primer árbol de la vida en el que pensó Darwin y desde aquel árbol filogenético que dibujó Ernst Haeckel hace 150 años. Mucho se les ha elogiado a ambos, pero también se les ha criticado. Porque no es fácil aceptar que no somos el ombligo del mundo, que ningún ente superior pudo crearnos a su imagen y semejanza y que los humanos que somos ahora apenas tenemos nada que ver con los humanos que nos precedieron. Tampoco los humanos que habiten este planeta dentro de mil años (si es que aún resulta habitable y no le habremos hecho volar por los aires por el impacto de toda nuestra basura y nuestra intransigencia) se parecerán en nada a nosotros.

La teoría de Darwin, pese a llegar a ser reconocida y aceptada por la comunidad científica, no ha dejado de estar sujeta a refutaciones. Demostrándose que, en algunos aspectos, estaba equivocada, mejorándose en muchos otros y ampliándose a medida que los científicos que le sucedieron fueron descubriendo nuevos datos, gracias a potentes microscopios y a la apertura de nuevas líneas de investigación.

David Quammen y su obra El árbol enmarañado.

El libro El árbol enmarañado, una nueva y radical historia de la vida, del divulgador científico David Quammen vendría a ser a la historia de la biología lo mismo que el ensayo El infinito en un juncoal mundo de los libros. Es una invitación a descubrir de dónde venimos, pasando por las vidas de todos aquellos científicos que han contribuido a desenterrar esos fragmentos de historia de nuestra especie. Como ocurrió con los que hicieron posible la preservación de los libros en El infinito en un junco, los científicos de los que se habla en El árbol enmarañado también sufrieron los ataques de demasiados intransigentes. Desde el propio Darwin, a Haeckel, Woese o Margulis tuvieron que enfrentarse a una férrea ortodoxia que les amenazaba con el desprestigio si se desviaban de los caminos oficiales. Pero ellos se mantuvieron en sus trece y consiguieron arrojar un poco más de luz allí donde solo había especulación y demasiadas tinieblas.

El descubrimiento del ADN, que abrió la puerta al estudio del genoma humano, ha puesto de manifiesto que somos como somos gracias, en parte, a un fenómeno denominado endosimbiosis, que defendió a ultranza Lynn Margulis. Este fenómeno hizo posible que una bacteria nos permitiera desarrollar mitocondrias en nuestras células.

Hasta no hace mucho, distinguíamos entre células procariotas (sin núcleo) y células eucariotas(las que tienen núcleo y en su interior bases nitrogenadas de ADN, que permiten la reproducción). Las primeras englobarían las bacterias. Nuestro organismo está lleno de ellas, sobre todo en el tracto intestinal. Gracias a su acción nos mantenemos a salvo de muchos patógenos que nos podrían causar demasiadas enfermedades. Pero, en algún momento de nuestra evolución, estas bacterias debieron establecer algún tipo de contacto más íntimo con nuestras células eucariotas, sentando las bases de lo que serían las mitocondrias y mejorando considerablemente nuestros organismos de humanos primitivos.

Si Darwin había creído que la evolución seguía un curso lineal y jerárquico, los científicos evolucionistas de hoy en día abogan más por una estructura de árbol enmarañado en el que unas especies no tienen por qué descender de otras sino que pueden establecer relaciones de endosimbiosis gracias al traspasso lateral de genes de un tipo de organismo a otro.

En el libro se habla de la resistencia a los antibióticos que desarrollan con tanta facilidad los virus. Esta resistencia no solo se debe al abuso que de este tipo de fármacos ha venido haciendo la población general en las últimas décadas y a que estos antibióticos acaben contaminando las aguas y todo lo que se acaba regando con ellas. Se debe, en gran parte, a la capacidad de transmisión lateral que tienen estas bacterias.

Se relata el caso de un soldado inglés que murió en Francia durante la Primera Guerra Mundial, por una cepa del virus de Shigella flexneri, que causa una forma de disentería. Esta bacteria se transmite fácilmente por el agua y por alimentos en mal estado. Muestras de sus tejidos infectados fueron estudiados en laboratorio y se han custodiado hasta nuestros días bajo la etiqueta de NCTC1. El análisis de estas muestras biológicas en la actualidad ha revelado que aquel virus que le mató ya era resistente a los antibióticos cuando aún no se habían inventado. En 1915 esta cepa ya era resistente a la penicilina y a la eritromicina, que empezaron a utilizarse contra infecciones humanas en 1942 y en 1952 respectivamente.

Este descubrimiento es desconcertante y refleja que en la naturaleza existe la resistencia a los antibióticos porque de hecho existen antibióticos en la naturaleza. Algunas bacterias producen substancias antibióticas como armas naturales para utilizarlas en sus luchas competitivas contra otras bacterias. Las resistencias también surgen de manera natural, como un rasgo evolucionado, para defenderse de esas armas.

De todo esto se podría deducir que nos creemos la especie más inteligente y avanzada del planeta, pero lo que nos lleva a creerlo es precisamente nuestra mucha ignorancia. Porque unos 2500 años de historia humana documentada no nos dan derecho a desentendernos de la larga historia de 3500 millones años en que lleva gestándose la vida en nuestro planeta, que a su vez no deja de ser un punto apenas visible en la inmensidad inabarcable del universo.

Estrella Pisa

Psicóloga col. 13749