Tras la desintegración del Califato de Córdoba, la taifa de Sevilla, regida por el qadí (juez) Muhammad ben Abbad, fue la que más aprisa prosperó y, aunque al principio este gobernante sólo formó parte de una oligarquía, sus sucesores gobernaron ya a título de rey.

La Corte de Sevilla había ido logrando pausadamente relieve cultural, sobre todo desde que con motivo de las guerras civiles Córdoba viera marchar al exilio a buena parte de sus sabios y escritores; gran número de ellos fue acogido generosamente por el juez.

El gusto por la poesía en la ciudad creció rápidamente, hasta que no quedó un sevillano que no hiciera sus ensayos en el rimar con mayor o menor fortuna. Buena parte de los escogidos maestros que el juez había asignado a sus hijos -Ismaíl, el mayor, y su hermano Abbad ben Muhammad- procedían de aquel grupo de refugiados cordobeses y, por consiguiente, la formación de los vástagos abbadíes había sido completa y esmerada.

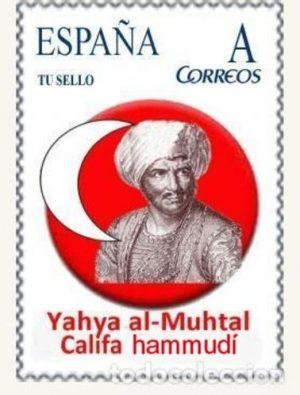

El qadí ben Abbad hizo venir en 1035 desde Calatrava al falso Hixem II (el esterero)[1] y lo coronó de nuevo como califa, para así negar obediencia al califa hammudí Yahyã ben Hammud. Pronto llegó la respuesta de este, y los enemigos entraban por tierras sevillanas y estragaban su alfoz con Yahyã en persona a la cabeza de sus huestes. Un día recibió el juez un oportuno aviso informando de que el hammudí a diario se emborrachaba al atardecer en su campamento de Carmona; y una tarde de diciembre, partió el ejército sevillano contra él, siendo encabezadas las mesnadas de vanguardia por Ismaíl, el heredero abbadí; a su diestra marchaba su muy joven hermano, Abbad ben Muhammad. Caliente con el vino, Yahyã no se detuvo a formar sus haces en batalla como convenía y se precipitó alocadamente contra los atacantes. Por ello, no representó dificultad alguna abatir al tambaleante hammudí de su caballo y, al ser exhibida su cabeza en la punta de una pica, el ejército enemigo se dio a la fuga; siguiéronle los sevillanos a los alcances e hicieron en ellos despiadada matanza. Así acabó el califa Yahyã ben Alí ben Hammud un día de fines de diciembre de 1035 d.C.

En junio de 1036, en Alcalá de Guadaíra, enfrentose Sevilla de nuevo contra los hammudíes de Málaga y Algeciras, que unidos a los ziríes de Granada volvieron a atacar la taifa sevillana, cuyas tropas iban acaudilladas por el primogénito de ben Abbad, Ismail, resultando muerto este en una escalofriante batalla. Cuando el rey zirí Habbus supo que había muerto el heredero de los Beni Abbad, mandó cortarle la cabeza, pasearla en la punta de una jabalina por el campo y, luego, enviarla canforada a Bobastro, donde el nuevo califa hammudí, Idris, se reponía de una dolencia, ofreciéndosela como la más delicada merced. Días después de enterrado el primogénito, recibía su hermano Abbad ben Muhammad el título de ̀Imad al-Dawla -heredero- del reino de Sevilla. Un baño de refinamiento y cultura encubría en Abbad su crueldad, su astucia y su lascivia, muy manifiestas ya pese a su mucha juventud (20 años por entonces); aún no tenía esposa, pero ya contaba con uno de los harenes más nutridos de la ciudad en concubinas y esclavas.

Un año más tarde (1037), el nuevo heredero desposaba en una ceremonia de gran boato a Zainãb, hija de Muŷahid, rey taifa de Denia, y después partían rumbo a la plaza de Beja, en al-Garb de al-Ándalus. En 1038 nacía su primer vástago, quien recibió el nombre de Ismaíl. Poco después, en el postrero mes de 1039, llegaban a Sevilla desde Beja nuevas para el qadí Muhammad ben Abbad: Zainãb, la esposa del heredero, había alumbrado al segundo de sus varones, que había recibido el nombre de Muhammad[2]. Este segundo nacimiento fue observado por astrólogos y augures que hicieron saber al padre que "las posiciones planetarias anunciaban para el recién nacido grandeza y prosperidad; pero que al fin de sus días la luna llena de fortuna menguaría y padecería eclipse notable" ( Crónicas Arábigas).

Un día de crudo invierno, Badis, el nuevo rey zirí de Granada, con el auxilio de sus aliados atacó los términos de Sevilla, arrasando sus pueblos y talando su arbolado. Salió el qadí a su encuentro con todas sus tropas y se libró un violento combate en el que luchó, pese a su edad, con bizarría; sin embargo, en medio de la cruel batalla fue gravemente herido de una lanzada certera. Llevado con harta premura por sus hombres hasta la ciudad, nada pudo hacerse por su vida. Murió el qadí Muhammad ben Ismaíl ben Abbad en una noche de enero de 1042, y el Alcázar y la ciudad se sumieron en llanto y desolación. A toda prisa regresó desde Beja el heredero en compañía de su familia.

Tras dar sepultura a su padre, era nombrado Abbad a sus veintiséis años haŷĩb (Gran Visir) de Hixem II, en presencia de este y de toda la corte sevillana, viniendo a su persona todos los títulos que habían pertenecido al difunto juez. La primera medida que tomó, cuando aún no se habían apagado los ecos de su designación, fue mandar matar a quien durante muchos años había sido alqatib y confidente de su progenitor.

" Déspota, sanguinario, desconfiado y vengativo, era Abbad hombre de pasiones extremadas y apetitos insaciables, dado a la embriaguez y a la lujuria. Mas, como había recibido esmerada educación, todo esto se daba en él engarzado en gran refinamiento. Sus orgías no estaban, sin embargo, carentes de distinción; colmaba de oro a los poetas, sobre todo a quienes le dedicaban serviles lisonjas en aduladores panegíricos, y aunque inspirara verdadero terror a sus concubinas y esclavas de lecho, les brindaba, no obstante, versos de gusto exquisito y delicada galantería" [3].

Abbad ben Muhammad, el nuevo señor de Sevilla, era tan apasionado de la Poesía que hasta a sus visires los escogía entre los poetas, y el que no lo era acababa por intentarlo únicamente por complacerle. Entre ellos, incluso el guerrero cristiano Sisnando Davidiz - su visir para asuntos mozárabes-, que había logrado dominar la lengua árabe, hacía sus ensayos.

Había procurado como maestros para sus hijos a los más doctos hombres de ciencia y a los más admirados poetas. Entre otros, contaba con una joven esclava que su suegro Muŷahid de Denia le había regalado y que llegó a Dar al-Imara (Alcázar sevillano) en el séquito de su esposa; descollaba, y sus poemas se transmitían de boca en boca por la ciudad. Empezaba a ser conocida como al-Abbãdiyya, precisamente por ser sierva del señor abbadí.

Como decidiera por entonces ampliar el serrallo, se edificaron nuevas estancias del palacio que ya comenzaban algunos a nombrar como Qasr al-Mubarak o Alcázar de la Bendición. Las áreas palatinas de reciente creación iban extendiéndose hacia el oeste de la que fue alcazaba omeya Dar al-Imara, hacia la confluencia del arroyo Tagarete con el Wadi al-Qabir (el Río Grande), zona que, debido a la mucha calidad de las arcillas que allí se generan, daba asiento al arrabal de los alfareros. Así mismo, por aquel tiempo contemplaban Abbad y su gobierno mudar la puerta principal de acceso al conjunto palaciego y abrir una nueva en el ángulo N.E.[4], flanqueada por dos torres y con un complicado paso en recodo.

Poco después ideaba la creación de un salón literario semanal que alcanzara a recordar a aquellos que la Corte califal celebrara en Medina Azahãra en los tiempos de su mayor esplendor, o al más actual de Wallãda, también en Córdoba. Trataba de congregar en él a sus Kuttab udaba o "funcionarios literatos", a cuantos poetas eminentes visitaran la ciudad y a los embajadores de otros reinos. En las taifas de al-Ándalus, los kuttab (altos dignatarios) integraban una camarilla cortesana, generalmente acaparada por poetas, que además de sus funciones de gobierno cumplían la misión de enaltecimiento de su soberano y de transmisión de la idea de legitimidad de su realeza y de haber sido esta sancionada por Alá. Estas camarillas ni en sus momentos de mayor recreo perdían su estricta jerarquía. No tenía Abbad otro afán que deslumbrar, ostentando la magnificencia de su reinado; algo que, por otra parte, procuraban con similar empeño los reyes de las demás taifas.

En los actos de la Corte recitaba el qatib (secretario o escribiente) del palacio, ben Abd al-Barr, además de ben Hisn y del zabalsurta (jefe de policía) de la ciudad, ben al-Qũtiyya; emocionaban con sus delicados versos al-Sabbãg al-Ichbilĩ -que, pese a ser analfabeto, componía los más hermosos poemas-, ben al-Milh, la ya citada al-Abbadiyya y, más adelante, sobre todo el gran poeta cordobés ben Zaydũn. La velada alcanzaba su apoteosis cuando el señor de Sevilla se alzaba de su sitial y recitaba su propia obra; los asistentes, puestos en pie, aplaudían con fervor y daban muestras de su mucha devoción, rindiéndosela no por ser quien era, que también, sino porque no podían negársele a Abbad sus dotes cumplidas de buen poeta.

Pero a todos causaba pavor la mirada airada del señor de Sevilla. Sus arrebatos de ira solían costar la vida a quien los suscitara. Engalanaba su patio privado con las flores plantadas en los cráneos mondos de sus enemigos -macabro ornato que había imitado de un califa omeya anterior, al-Mahdi- y no se privaba Abbad de exhibir otras testas desmeolladas, adornadas con piedras engastadas, que había convertido en fúnebres tazas para el té; su preferida era el cráneo que perteneció al califa Yahyã ben Hammud. Sus condenas a muerte eran inapelables, y solo unos versos de excepcional calidad podían lograr el indulto para su autor, aunque en muy raras ocasiones.

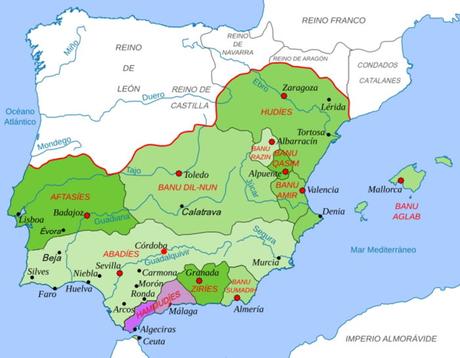

Entre tanto, la situación política le era favorable: En el año 1043 d.C., murió ben al-Yahwar, Presidente de Córdoba, sucediéndole su primogénito; mas, como el reino de Toledo -en el que desde ese mismo año reinaba al-Mamun- dejara ver sus ambiciones sobre la taifa cordobesa, el nuevo Presidente mudó la que había sido política paterna y, para procurarse la alianza de los reinos que reconocían al falso Hixem II, se vio obligado a jurar fidelidad al supuesto califa, lo que suponía para Córdoba entrar a formar parte de la coalición de apoyo a Sevilla. Tan bien le iban los asuntos políticos al señor de Sevilla que comenzó a acariciar la idea de hacerse con las taifas de Algeciras y Málaga, en vista de que las rencillas entre los clanes hammudíes las habían sumido en la mayor decadencia. Como los beréberes de Granada, Carmona, Morón y Arcos retiraran en 1048 su reconocimiento al califa hammudí de Málaga para brindárselo a su primo de Algeciras, se ahondaron las diferencias entre ambas familias hammudíes y precipitose su caída.

Complacido Abbad con el devenir de los acaecimientos, viéndose libre al fin de sus peores enemigos y sintiéndose bien afianzado en el poder, quiso hacerlo saber al resto de al-Ándalus lanzando una nueva emisión de monedas, en las que por primera vez figuraba el laqab que tomaba para sí, "al-Mutadid", título con el que se le nombraría desde entonces, cuando anteriormente solo se le citaba como haŷĩb.

Entre tanto, del supuesto califa Hixem II nada se sabía; un buen día de nadie recuerda qué año, dejó de acudir incluso a la mezquita y no se le volvió a ver, pero su nombre se pronunciaba aún en la oración de los viernes y se le hacía mención en las monedas. Por entonces andaba el señor de Sevilla implicado en un sin fin de escaramuzas con sus distintos vecinos, pese a que la mayor parte de ellos no tuvieran otra culpa que la desdicha de ser eso, sus vecinos. Al mismo tiempo, no cesaban de llegarle peticiones de ayuda desde Córdoba por las que ben al-Yahwar, ante el acoso al que al-Mamun de Toledo sometía a sus plazas fronterizas, lo apremiaba para que acudiera en su auxilio. Pero al-Mutadid, según era su norma, dejaba pasar el tiempo hasta que las cosas le mostrasen su verdadera faz.

En la primavera de 1049, Aben Zaydũn apareció por Sevilla. El insigne poeta cordobés, que desde que cayera en desgracia ante la oligarquía cordobesa recorría al-Ándalus en embajadas que no eran otra cosa que un destierro disfrazado, cansado de tanto tráfago y deseando procurar a sus hijos posición destacada en alguna de las taifas dominantes, determinó afincarse en Sevilla y tratar de medrar en la Corte. No ignoraba Zaydũn que al-Mutadid era déspota y sanguinario, pero también sabía que su pasión por la poesía brindaba a los buenos vates la posibilidad de alcanzar las más elevadas dignidades en su reino. Y cuando Zaydũn -el autor de las más bellas qasĩdas de la literatura andalusí, que había creado escuela ya incluso en Oriente- le dedicó un panegírico solemne y perfecto de técnica, pleno de alusiones a los reyes árabes de Hĩra, de los que los abbadíes decían descender, el señor de Sevilla se derritió. Días después, Abũ-l-Walĩd ben Zaydũn era nombrado alqatib del mismo al-Mutadid. En las sesiones de los altos cargos se observaba una rigurosa jerarquía, no carente a veces de feroces rivalidades entre los visires y otros dignatarios. La llegada del egregio poeta a Dar al-Imara alteró el orden establecido y acatado por todos los miembros de la camarilla sevillana desde largo tiempo atrás. Su presencia originó la salida de ben Abd al-Barr, y el poeta ocupó su lugar, siendo nombrado visir de la taifa sevillana[5].

El rey al-Mamun de Toledo codiciaba desde largo tiempo atrás la ciudad de Calatrava, tanto por su importancia como por hallarse esa plaza de la taifa cordobesa tan peligrosamente cercana a la capital de su reino; su conquista le permitiría distanciar la frontera meridional hacia el sur, lo que acrecentaría la seguridad de Toledo y, sobre todo, despejaría el camino hacia su más secreta ambición: apoderarse de Córdoba, la emblemática capital de al-Ándalus, y con ella de todos sus términos. Reunió, pues, al-Mamun una poderosa hueste con la que entró en tierras de Córdoba y se adueñó de numerosas plazas. La amenaza se cernía sobre Calatrava, que pese a todo resistía porque era plaza muy fortificada. Pero al-Mutadid de Sevilla seguía haciendo oídos sordos a los apremiantes requerimientos de ayuda de la taifa vecina.

Enemistado, según era lo habitual, con ben al-Aftas de Badajoz, no cesaban las porfías entre ambos reinos, unas veces por la posesión de Niebla, otras, por Silves o por Évora. En uno de aquellos enfrentamientos la batalla fue encarnizada y la derrota de Badajoz abrumadora, perdiendo esta taifa alrededor de tres mil hombres. Las tropas de al-Mutadid, como desmandada tempestad, arrasaron las cosechas de sus adversarios, sobreviniendo luego despiadada hambruna en aquellas tierras. Determinó el señor de Sevilla aprovechar la debilidad causada a la vecina taifa para ir apoderándose, uno por uno, de todos sus aliados y vecinos de al-Garb, en la certeza de que ben al-Aftas no se hallaba en condiciones de socorrerlos. Tomó primero Niebla, sin apenas resistencia; luego, Huelva, seguida de la isla de Saltés, y por fin, en 1052 d.C., sonó la hora de Silves. En esta ocasión, el ejército sevillano iba al mando, solo nominal, de Muhammad ben Abbad, hijo segundo de al-Mutadid y quien más tarde sería conocido como al-Mutamid, que a la sazón contaba doce años de edad.

Cuando Silves vino a sus manos, quedó el joven príncipe como walí (gobernador) de Sevilla en aquella provincia, mientras el ejército se encaminaba hacia la plaza de Santa María (Faro), que pronto fue conquistada.

Dícese que todos los tiranos, incluso los más feroces, han sentido debilidad alguna vez en sus vidas por algún ser humano, hacia el que han mostrado capacidad de ternura y sincero amor. Eso le sucedió a al-Mutadid con su hija Taira. Había nacido esta niña en el año 1051 y, cuando contaba los dos de su edad, ya había sabido ganarse la devoción de su padre; nadie se explica qué fibra supo pulsar el inocente ángel a aquel monstruo, pero lograba hacer visible lo mejor de él, algo que ningún otro de sus hijos había conseguido antes. Un día del otoño de 1053, jugaba el señor de Sevilla con la pequeña en presencia de la madre cuando un eunuco anunció a al-Mutadid que el emir de Morón y los príncipes de Ronda venían a presentarle sus respetos. Él siempre había odiado a aquellos que tildaba de despreciables beréberes -y estos lo eran-, pues no olvidaba que los astrólogos habían vaticinado que su dinastía acabaría por causa de africanos de origen. Decidió recibirlos allí mismo, ante la niña y su madre, para hacerles ver el escaso alcance que concedía a su venida.

"El rey de Morón, al-Dammarĩ, y los príncipes zenetes de Ronda, ben Abi Qurra y ben Jizrún, pensaron que tal vez evitarían el ser despojados de sus reinos si se ofrecían como aliados de Sevilla, mostraban buena voluntad y apaciguaban a tan temido soberano con ricos presentes. Acudieron, pues, en son de paz, engalanados con sables de pedrería y sobre corceles bien enjaezados. Hiciéronles pasar junto con los sirvientes que portaban los obsequios que traían. Fingió al-Mutadid contento al verlos, los nombró, uno por uno, con sus nombres y títulos, y tomando luego a su hija de poco más de dos años en brazos, la presentó con estas palabras:

- He aquí la alegría de mis ojos y el solaz de mis días. No olvidéis su nombre, Taira; un día habréis de verla como reina de al-Ándalus, pues ya reina en mi corazón. Después de dedicar los visitantes unas caricias a la pequeña, ordenaron que sus esclavos expusieran ante el anfitrión todos los presentes de que eran portadores, al tiempo que el señor de Morón, con una lista en la mano, manifestaba: - Amado y respetado al-Mutadid, hacemos votos a Alá, exaltada sea su faz, para que prolongue tu permanencia y otorgue a nuestros reinos fraternales relaciones de vecindad. Acoge nuestro agasajo como muestra de sincera amistad. Aquí te ofrecemos: un cofre de preseas de oro finísimo, veinte briosos caballos con jaeces guarnecidos de oro de martillo, que aguardan en los jardines, diez piezas de brocados de oro y plata, diez libras del más suave y aromático palo de Indias, cinco saquillos de fragante almizcle, diez libras de ámbar negro, seis de canfora preciosa y seis de algalia. - En mucho aprecio vuestras delicadas mercedes -declaró al-Mutadid, y prosiguió-: Como prueba de mi gratitud, me place que honréis mi mesa y mi casa, y que aceptéis ser mis invitados. - Somos nosotros los honrados con tu acogida, que nos deja muy obligados; será un placer compartir tu mesa -accedió ben Abi Qurra con sonrisa afable. Encantados con el devenir de la embajada y harto halagados, aceptaron la invitación. Se les sirvió luego un suculento banquete, compuesto de exquisitos manjares y amenizado por deliciosas músicas y cantoras. Todo discurría plácidamente cuando, a los postres, soldados armados cayeron sobre ellos a traición y, al punto, viéronse heridos, desarmados y cargados de hierros. Y mandó el señor de Sevilla: - Que se desalojen los baños de al-Raqqaqĩn y que allí sean encerrados; que se reduzca al límite su alimentación y que permanezcan incomunicados con el exterior y atenazados por grilletes y cepos. Al punto se cumplieron sus designios. Los grillos, demasiado apretados para sus piernas, les hicieron llagas, y como no pudieran siquiera ir por sus pasos a hacer sus necesidades, sus mismos guardianes habían de llevarlos. Su sufrimiento movía a piedad a cualquiera con un mínimo de humanidad. Cuando los sinventura pensaban que no podía llegar a más su quebranto, uno de los guardianes les dio a entender que, en uno de los siguientes días, tendría lugar su ejecución; los tres serían decapitados. Como el zenete rondeño ben Jizrún desfalleciera y rompiera en llanto: - ¡Alá nos ha abandonado! ¡¿Qué será de mis hijos?! Al-Dammarĩ señor de Morón lo recriminó: - ¡Sufre como hombre, que esta fiera no se aplaca con lágrimas ni se harta de sangre! - ¡A fe mía que estás en lo cierto! ¡Desdichados de nosotros! -se lamentó el príncipe de Ronda, ben Abi Qurra, pero al momento se le iluminó el semblante-. Lo único que se dice que lo ablanda es un buen poema. En mi no muy lejana juventud, mis maestros alababan mis dotes y, ante algunos de mis poemas, concluían: - "¡Si tú quisieras...!" - Por Alá que si no quiero para salvar la cabeza, ¿cuándo he de querer? - Procúralo tú que puedes -respondió al-Dammarĩ-, que yo no sabría enlazar dos palabras seguidas, y este desventurado se me hace que tampoco -zanjó, señalando con un gesto a ben Jizrún. - ¡¡Carcelero!! ¡¡Carcelero!! -llamó el príncipe rondeño. - ¡Grita, bribón, grita, que pronto dejaréis de importunar! -replicó el celador mientras se aproximaba. - Procúrame papel, cálamo y tinta para despedirme de al-Mutadid, y así Alá te haga bien -rogó ben Abi Qurra, resuelto a llevar a cabo un desesperado intento de salvarse a sí mismo. Después de que se le proporcionara el material requerido, trabajó durante horas, absorto y febril, hasta que finalmente logró concluir dos poemas que eran de su agrado: uno, soberbio, en elogio de al-Mutadid; el otro, sencillo y tierno, dedicado a la pequeña Taira. Llamó al celador, enrolló los dos pliegos y los puso en sus manos, con el ruego de que hiciera llegar al señor de Sevilla su despedida. Antes del anochecer volvió el carcelero y, ante la mirada incrédula de los tres presos, procedió a quitar los grilletes de las piernas de ben Abi Qurra mientras le anunciaba: - Estás libre. Han sido tan elegantes, sinceros y emotivos tus versos que al-Mutadid se ha sentido cautivado por su gracia y elocuencia. Curaron sus heridas, le proporcionaron alimento y un caballo ensillado, y salió sin demora después de oír el consejo de su libertador: - ¡Presto! Parte al punto y galopa toda la noche sin volver la vista atrás.Poco después del alba siguiente, con los últimos ecos de la voz del almuédano llamando al azalá de al-suhb, rodaban las cabezas del zenete de Ronda, ben Jizrún, y del señor de Morón, al-Dammarĩ. Tras sus muertes, al-Mutadid dirigió sus tropas hacia Morón; después de una breve y testimonial defensa, la plaza se entregaba al vencedor y pasaba a engrosar la taifa de Sevilla".[6]

Poco después ordenaba a su hijo mayor, Ismaíl, la conquista de Algeciras.

Partió el ejército al mando de Ismaíl con rumbo solo conocido por él y unos cuantos más. Avistaron la plaza en una hora alta de la madrugada. Los sevillanos, sabiendo el descuido que había en la ciudad, ya que sus moradores nada recelaban, escalaron sus muros en aquella obscura noche, degollando a los desprevenidos vigías. Irrumpieron luego en las calles, mientras extramuros se cerraba el cerco. En el interior las gentes despertaron sobresaltadas y muy ajenas a la calamidad que de repente les golpeaba. En las calles se luchó encarnizadamente y solo unas horas resistió el Alcázar donde reinaba el último hammudí, al-Watiq, nieto mayor del califa Al-Qasim. Era ya este un reinado sin esplendor alguno y, por lo que cabía deducirse de sus emisiones de moneda, al-Watiq había renunciado ya al título de califa.

Cuando Ismaíl ben Abbad logró franquear sus puertas, no halló más defensores que la guardia negra y los arqueros de las almenas; las mujeres y los niños del harem iban ya rumbo a África en alguna de las decenas de embarcaciones que se veían alejándose de la costa. Por los pasadizos subterráneos habíase evacuado el Alcázar; el monarca y otros príncipes hammudíes luchaban desde el inicio de la contienda en las calles, confundidos entre la gente del pueblo. Al ver a Sevilla dueña de la situación, para detener la matanza algunos príncipes jóvenes se entregaron como rehenes, en prenda de que en Algeciras se respetarían las vidas de la nueva guarnición. En el puerto se vivieron terribles escenas: las aguas veíanse infestadas de cadáveres, esparcidos sobre su superficie y mecidos por las olas, pues las gentes del pueblo, horrorizadas y tratando de escapar de la furia invasora, habíanse arrojado a las aguas, creyéndolas su única salida. Sin embargo, los hammudíes supervivientes que no consintieron en exiliarse en las plazas norteafricanas se refugiaron en Ronda.

Pero la ambición de al-Mutadid jamás se saciaba; no apartaba su mirada, y con ella sus afanes, de los reinos que por el Este aún no le pertenecían: Málaga, Ronda, Carmona...y, sobre todo, Córdoba. Aprestó su ejército para ir contra Málaga y acabar así con la única rama hammudí que aún permanecía en la península. Grande fue su contrariedad y desmesurado su arrebato de ira cuando, a punto de partir sus tropas, un correo trajo la nueva de que Badis, el rey zirí de Granada, se le había adelantado. Badis, tan cruel y ambicioso como el señor de Sevilla, había decidido dilatar su taifa por el sur, y Málaga vino a su poder, expulsando a los hammudíes de la rama de Yahyã e Idris a sus plazas del norte de África.

A principios del otoño del año de 1057, al-Mutadid ordenó a su primogénito, Ismaíl, que dirigiera al ejército hacia la vetusta capital de al-Ándalus y la tomara para Sevilla. El heredero, descontento del despotismo paterno, se negó, alegando que el presidente de Córdoba, ben al-Yahwar, acababa de sellar alianza con Badis de Granada y que, en cuanto las huestes sevillanas pusieran un pie en los términos cordobeses, los ziríes granadinos se les echarían encima. La rebeldía de Ismaíl venía siendo instigada desde hacía algún tiempo por al-Bizilyanĩ, militar aventurero de Málaga que se exilió tras la toma de su ciudad por el señor de Granada. Hastiado al-Mutadid por los continuos pretextos de Ismaíl, resolvió hacer venir de Silves al segundo de sus varones, Muhammad, de 17 años, que en esa ciudad de al-Garb cumplía su cometido de walí. Y el príncipe Muhammad ben Abbad hizo su entrada en Sevilla en medio del enorme contento de la población; venía acompañado por el poeta de aquellas tierras de al-Garb, Abũ Bakr ben`Ammar. Pero como este despertara serios recelos en la Corte sevillana, al-Mutadid lo desterró, encontrando entonces este poeta refugio en Zaragoza.

Fue en el año 1058 d.C. cuando al-Mutadid ordenó a su segundo varón que acaudillara su ejército y lo guiara hasta los muros de Ronda, y así lo hizo. La entrada de la soldadesca mercenaria en la población fue espantosa y se cometieron, como suele acaecer, toda clase de demasías y atropellos. Muchos fueron los muertos y las mujeres vejadas, y se dice que el señor de Ronda, en su desatinada huida, se precipitó desde lo más alto de un tajo sobrecogedor. Al-Mutadid, exultante de gozo, marchó al punto hacia su nueva posesión para unirse a sus tropas victoriosas y agasajar a su hijo. Fue recibido con gran aparato y alegría no solo por los suyos, sino también por buena parte de los pobladores de origen muladí, que desde hacía tiempo ansiaban sacudirse el yugo beréber. Pero el señor de Sevilla, en vez de alzar una mezquita en acción de gracias, mandó edificar una casa de placer, por lo que fue muy criticado y tratado de impío por los alfaquíes de la localidad. Decretó luego grandes fiestas y, allí mismo, nombró heredero de sus reinos a este su segundón para asombro de todos -que tenían por sucesor al primogénito, Ismaíl- y lo armó caballero, tomando el hijo vencedor para sí el laqab de "al-Mutamid".

Mientras la taifa de Sevilla se expandía cada vez más, las colindantes con los reinos cristianos hallábanse sometidas a insufrible acoso y veían mermar sus tierras fronterizas y perderse plazas de enorme importancia. La que en mayor medida venía padeciendo el empuje cristiano era la de Badajoz. El rey de Castilla y León, Fernando I, que años atrás ya se había apoderado de varias de sus villas fronterizas, entre 1057-58 invadió de nuevo por el noroeste, arrebatándole las poblaciones de Lamego y Viseo, al oeste de la Sierra de la Estrella. Los cristianos se acercaban a Coimbra, talando las huertas, viñas y arbolado. El rey de Badajoz, ben al-Aftas, no halló otro medio de frenar el fatal avance cristiano que concertar el pago de parias anuales al rey de Castilla y León a cambio de la paz, trocando su reino en protectorado. Proseguía la descomposición de al-Ándalus.

"Por otra parte, tras la conquista de Ronda, al-Mutadid resolvió que era llegada la hora de acabar con la farsa del esterero de Calatrava, pues las condiciones ya no eran las mismas que asistieron un día a su padre para resucitar al presunto Hixem II. Bien entrado el año 1059 d.C., hizo publicar en las mezquitas que el califa omeya había fallecido de un ataque de perlesía, sin concretar en qué momento acaeció tal suceso. Nadie se extrañó, ya que todos lo habían dado por muerto hacía largo tiempo. Mandó, entonces, correos a los demás reinos peninsulares dando a conocer la triste nueva y pretendiendo que el califa en su testamento le había nombrado sucesor con el título de Emir de al-Ándalus. Los reyes de las demás taifas no se dieron por enterados, pero a todos les quedó claro que, por lo pronto, al atribuirse tal designación, el señor de Sevilla tenía sus miras y afanes puestos en Córdoba" (fragmento de "El Collar de Aljófar") .

El hostigamiento cristiano proseguía sin tregua, procurando dura vida a las taifas fronterizas. Fernando I tomó en 1060 San Esteban de Gormaz, Berlanga y otras plazas del Duero, amenazando a Zaragoza, por lo que su rey, de la dinastía de los Beni-Hud, viose forzado a pagar parias al rey de Castilla. Este razzió luego por las riberas de los ríos Jarama y Henares, y cercó a la población de Alcalá. Por tanto, el reino de Toledo también se veía en riesgo, y su rey al-Mamun hubo asimismo de pagar parias a Fernando I para procurar la paz de sus términos. Castilla y León engordaban a costa de los reinos musulmanes vecinos y, lo que era peor, las taifas fronterizas comenzaban a financiar con su oro a los ejércitos que aspiraban a aniquilarlas. Poco después, Fernando I, entraba hasta Mérida y desde allí asolaba los campos y villas de la taifa sevillana, por lo que al-Mutadid también se vio obligado a pagar parias a Castilla.

El señor de Sevilla, para contentar al monarca castellano y lograr rebajas en las parias, le ofreció las reliquias de Santa Justa; aceptó Fernando los restos de la santa, y fue el mozárabe Sisnando Davidiz quien se encargó de las negociaciones. Pero, como las reliquias de la mártir no fueran halladas, se ofrecieron en su lugar las de San Isidoro, que el rey de Castilla aceptó complacido. Poco después, eran depositados solemnemente los restos del santo y sabio en la iglesia de San Juan de León. Sisnando, que presidió el traslado de las reliquias en representación de Sevilla, resolvió no regresar y permanecer al servicio del rey castellano, tomando luego parte en la conquista de su tierra natal, Tentugal, en las proximidades de Coimbra, a favor de su nuevo señor.

El rey de Castilla y León, muy anciano y quebrantado en su salud, viendo congregados en la capital leonesa por este acontecimiento, además de a sus cinco vástagos, a todos sus prelados y altas dignidades, quiso aprovechar la ocasión para llevar a cabo el reparto de sus reinos entre sus hijos. A Sancho, el primogénito, le dejó Castilla y las parias de Zaragoza; Alfonso, el segundo, heredaba el reino gótico de León con su capital imperial y las parias de Toledo; a García, el tercero de sus varones, le cedía Galicia y las parias de Sevilla y Badajoz; a sus hijas Urraca y Elvira les hacía entrega de las ciudades de Zamora y Toro, respectivamente, y las rentas de todos los monasterios de sus reinos, a partes iguales.

Entre tanto, al-Mutadid, dueño de casi todo el sur de al-Ándalus, no vería colmada su ambición hasta ver en su poder a Córdoba. Ordenó a su hijo Ismaíl que se dirigiera con el ejército hacia la ciudad de los califas y comenzara por apoderarse de Medina al-Zahãra para allí establecer su cuartel general. Cuando aquel, acatando la orden de al-Mutadid, se encaminaba hacia Córdoba con el ejército, a medio camino, al-Bizilyanĩ convenció a Ismaíl de que aquella era la ocasión que esperaban. Como todos los suponían camino de Córdoba, era el momento de volver a Sevilla con unos cuantos de su confianza y acabar con la vida de su padre. Cuando acamparon y anocheció, partieron con extrema cautela, pensando en estar de regreso al alba con la misión cumplida. Pero, una vez en la ciudad y en el interior del Alcázar, el lance no se desarrolló como habían previsto; uno de los cómplices se arrepintió y dio la voz de alarma. Cuando una vez detenidos éste refirió la trama, la traición del hijo enojó tanto a al-Mutadid que, en el ardor de su cólera, desenvainó, y la cabeza de Ismaíl rodó por la alfombra.

Por todo al-Ándalus se difundió el rumor de la muerte del primogénito del señor de Sevilla a manos de su propio padre. Tantas censuras estaba despertando que al-Mutadid trató de justificarse por medio de una carta que procurara excusar su proceder. Logró Aben Zaydũn sacudirse tan molesta encomienda, alegando la urgencia de otros quehaceres administrativos y poéticos; finalmente este mandado quedó en manos del qatib ben Abd al-Barr, quien redactó una risãla en la que, además de dar cuenta de cómo el hijo intentó asesinar al padre para hacerse con el poder, recurría a referencias del pasado árabe, y hasta de la Biblia, sobre otros casos de parricidio por traición, llegando a remontarse incluso hasta la muerte de Absalón tras su delito contra el profeta David, su padre.

Poco después pudo correr la misma suerte su segundo hijo, Muhammad al-Mutamid, a causa del desastre sufrido por sus tropas en el intento de conquista de Málaga. La batalla había sido un éxito y él había luchado con ejemplar bravura; la ciudad ya había pasado a sus manos y sus moradores habíanse rendido. Solo restaba por tomar la alcazaba, que hallábase muy fortificada y bien defendida. El error del príncipe consistió en permitir que sus hombres se dedicaran al pillaje y a la celebración antes de consumar la victoria. La fortaleza no capitulaba y, sin embargo, el ejército de Sevilla ya estaba borracho, dando ocasión a que llegaran los refuerzos que los defensores habían solicitado a Badis de Granada. El resultado fue una catástrofe y gran calamidad, con incontable número de muertos.

Al-Mutadid ordenó que su hijo al-Mutamid fuera cargado de cadenas y encarcelado en las mazmorras de Ronda hasta que decidiera la suerte que le destinaba. Todos en Sevilla y su Corte se volcaron en súplicas al cruel soberano. Al-Rumaiqiyya, la joven esposa del príncipe, acudió ante su feroz suegro para tratar de ablandarlo, llevando con ella a los dos hijos que ya tenía de al-Mutamid; el mayor, de tres años, y el benjamín, de algo menos de uno. La joven se dirigió a él mientras descubría uno de sus senos, lo acercaba al menor de sus hijos y comenzaba a amamantarlo ante la mirada ávida de su suegro; tras situar al primogénito a la vista del abuelo, la actitud de la joven venía a denotar que no existía sacrificio que no estuviera dispuesta a arrostrar si con ello lograba salvar la vida del hombre que amaba. Aquella desconcertante escena hizo a todos los presentes sospechar que, sin duda, el infame al-Mutadid estaba acosando también a la madre de sus nietos.[7]

Hasta un ermitaño de Ronda intercedió y llevó a Sevilla los versos que el hijo dedicó al padre desde su celda. Días después, al-Mutadid expidió hacia Ronda correos urgentes que eran portadores del perdón para su hijo. No se supo nunca qué pesó más a la hora de moverle a piedad, si los versos del príncipe encarcelado, las santas palabras del ermitaño, las miradas limpias de sus nietos, las sentidas razones y sutil insinuación de su nuera, la consumación de aquel velado ofrecimiento, los buenos oficios de ben Zaydũn, los de todos o acaso el remordimiento por la muerte del otro hijo. Tal vez la suma de todo. Pero, dos días más tarde, Muhammad al-Mutamid abrazaba a su padre en el palacio de Dar al-Imara y secaba las lágrimas de su joven esposa.

En la taifa de Granada se dieron por entonces unas revueltas contra el visir judío ben Nagrela, que trajo consigo un terrible pogromo contra todos los judíos aquel reino. Al-Mutadid resolvió aprovecharse del caos granadino y envió a su ejército, al mando de al-Mutamid, contra la plaza beréber de Carmona, protegida siempre por Granada, con orden de tomarla a sangre y fuego. Como procuraban rendir una ciudad muy fortificada, llevaron mucho aparato de ingenios y torres de asalto, la cercaron con ardor y la pusieron en gran aprieto, que no omitieron diligencia ni máquina contra Carmona. Hubo violentos encuentros, mujeres violadas, riquezas saqueadas... Tras largo y porfiado cerco, vino la noble ciudad a su poder y con ella todos sus términos.

Pasado un tiempo acaeció que Taira, la hija idolatrada de al-Mutadid, cuando contaba diecisiete años contrajo un extraño mal. La luz de los ojos del señor de Sevilla era aquella hija "de maravillosa gracia y sin par hermosura, que adoleció de ardientes fiebres y expiró en la flor de su edad y en los brazos de su padre que entrañablemente la amaba; y fue tanta la pena y dolor que al-Mutadid sintió que le acometió grave calentura, temblor y repentina solución de orina y sustancia genital, con trastorno de cabeza y deliquios continuos; se siguió pesadez y profunda distracción, que sin dormir ni pestañear parecía una estatua. Los médicos temieron su muerte y le aplicaron estimulantes que excitaron su vitalidad y parecía que estaba aliviado.

Quiso ver la pompa del entierro de su hija; llevaban su féretro los principales visires de su casa. Era la tarde del último Ŷuma de la luna de Ŷumada I, y, pese a los físicos, plugo que lo acercasen a una ventana para verla, y esto le acrecentó su mal, se renovó la pesadez, se siguió inflamación, recurrieron los físicos a evacuaciones emolientes, introductorios y sangrías; pero estos remedios no ofrecieron esperanzas de vida. Venida la tarde noche del sábado en que decretó Alá el descanso de su angustia, tuvo crecimiento la fiebre y perdió el habla, y fue su espíritu a la misericordia de Alá a la media noche. Fue su muerte el día 2 de la luna de Ŷumada postrera, año 461".[8] BIBLIOGRAFÍAToda vez que al-Mutadid, el rey de Sevilla, cedió al irresistible decreto de Alá, le sucedió en el gobierno de sus reinos su hijo Muhammad ben Abbad al-Mutamid.

- Historia de la Dominación de los Árabes en España, sacada de varios manuscritos y memorias arábigas, de José Antonio Conde.- Marín y Cía. Editores.- Madrid, 1874.

- Historia de los Musulmanes de España (tomo V), de Reinhart P. Dozy.- Ediciones Turner, S.A.- Madrid, 1982.

- La España Musulmana y los inicios de los Reinos Cristianos (711-1157), de V.A. Álvarez Palenzuela y Luis Suárez Fernández.- Colecc. Historia de España, t. V. Edit. Gredos.- Madrid, 1991.

- Literatura Hispanoárabe, de Mª Jesús Rubiera Mata.- Publicaciones Universidad de Alicante, 2004.

- Los reinos de Taifas. Fragmentación política y esplendor cultural, de Pierre Guichard y Bruna Soravia.- Edit. Sarriá, S.L.- Málaga, 2005.

- Apuntes del Alcázar de Sevilla.- Patronato del Alcázar de Sevilla.

[1] - Ver el artículo "El falso Hixem II: el esterero de Calatrava", de Carmen Panadero.

[2] - Que con el tiempo reinaría con el laqab o sobrenombre de Al-Mutamid.

[3] - Fragmento de la novela "El Collar de Aljófar", de Carmen Panadero.

[4] - Esta puerta del Alcázar (s. XI), con entrada por la Plaza de la Alianza, conduce al patio de Banderas.

[5] - Ver el artículo " Ben Zaydũn, el gran poeta de Córdoba y al-Ándalus ", de Carmen Panadero.

[6] - En cursiva, fragmento de la novela "El Collar de Aljófar", de Carmen Panadero.

[7] - Ver el artículo titulado " Al-Mutamid de Sevilla ", de Carmen Panadero.

[8] -20 de febrero de 1069 d. C. En cursiva, textual de las Crónicas Arábigas de José Antonio Conde.