Jamás en su larga vida de princesa, reina y emperatriz, su aparición había despertado tanta curiosidad como en este día, y mucho menos considerando que se trataba de un simple desayuno.

Jamás en su larga vida de princesa, reina y emperatriz, su aparición había despertado tanta curiosidad como en este día, y mucho menos considerando que se trataba de un simple desayuno.Desde que nació, en el castillo de Laeken, cerca de Brujas, había sido educada para gobernar. Perdió a su madre cuando apenas si tenía 10 años, aunque guardaba un gran recuerdo de ella. A partir de entonces, había acompañado a su padre, Leopoldo I, el primer rey de Bélgica, en todos los actos protocolarios.

Ella, la princesa María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, podía presumir de tener unos amplios estudios de literatura, filosofía e historia, y de dominar varios idiomas. Además, estaba emparentada con las coronas inglesa, francesa y portuguesa.

Por todo ello, y por su naturaleza elegante, esbelta, inteligente, risueña y bondadosa, tuvo muchos pretendientes que aspiraron a obtener su mano. Ninguno resultó de su agrado, hasta que conoció al Archiduque de Austria, de quien quedó prendada. Maximiliano era alto y hermoso, galante, excelente conversador, encantador, y dotado de un gran talento y sensibilidad artística.

Nunca estuvo segura de haber suscitado en él el mismo sentimiento. Sabía que su nombre le recordaba al de una princesa portuguesa, María Amalia de Braganza, de la que había estado enamorado, y que había muerto de tuberculosis. Y también sabía que su padre era en aquella época el soberano más rico de Europa, debido a sus colonias en África, por lo que nunca acababa de adivinar los verdaderos motivos por los que los príncipes casaderos del continente la rondaban.

Le costó mucho convencer a su padre, que habría querido para ella un primogénito de una casa reinante que le permitiese legitimar aún más su reciente monarquía. Finalmente Leopoldo accedió a sus deseos, y la entregó a aquel Habsburgo, segundo en la línea de sucesión, y que por tanto no disponía de herencia ni estado. No obstante, consiguió previamente que su hermano Francisco José, emperador de Austria, les concediera a la futura pareja un cargo digno de su hija y su consorte: el virreinato de Lombardía y Venecia.

Era tremendamente feliz, y tras los esponsales celebrados en el Palacio Real de Bruselas, en los que lució un maravilloso traje de seda bordado en oro y una diadema de azahares y diamantes, se trasladaron a la corte centroeuropea, no sin antes visitar la capilla donde descansaban los restos de su madre.

Era tremendamente feliz, y tras los esponsales celebrados en el Palacio Real de Bruselas, en los que lució un maravilloso traje de seda bordado en oro y una diadema de azahares y diamantes, se trasladaron a la corte centroeuropea, no sin antes visitar la capilla donde descansaban los restos de su madre.En la capital vienesa fue acogida fenomenalmente por su familia política. El emperador Francisco José le pareció un poco serio de carácter, pero amistoso y culto. Y su suegra, la archiduquesa Sofía, le brindó un cálido recibimiento. El único contratiempo lo tuvo con su cuñada Elisabeth, que provenía de una rama ducal menor de Baviera, y que se hacía llamar Sissi.

Sofía mostró desde un principio su predilección por su nueva nuera, que rivalizaba en hermosura con la emperatriz, pero a la que superaba ampliamente en inteligencia, naturalidad, responsabilidad, discreción y saber estar, según le refería. Así que la veleidosa y neurótica Sissi la tomó como contrincante y enemiga, sobre todo desde que Maximiliano ya no le prestaba la atención que antaño le dispensaba.

Carlota no quería que la animadversión y los celos de Sissi fuesen a más, sabedora de que nada bueno podrían depararle. Así que decidió dar por concluida su estancia en la corte austriaca, y partir hacia su reino junto al archiduque.

Se instalaron en Monza, localidad próxima a Milán, tomando posesión de las dos provincias del norte de Italia. Pero al cabo de un par de años, el ejército de reunificación comandado por Víctor Manuel derrotó a Austria y se adueñó de sus dominios lombardos y venecianos.

Se establecieron entonces en el castillo de Miramar en Trieste, construido con el dinero de la dote que les había regalado el rey Leopoldo. Mientras ella buscaba una salida a aquella situación, tratando de encontrar un territorio sobre el que reinar, Maximiliano disfrutaba de su holganza, entregándose a sus aficiones artísticas, y enrolándose en un viaje de placer, primero hasta Madeira junto a su cuñada Sissi, y luego en solitario por América del Sur.

En México los sectores más conservadores habían puesto sus ojos en la pareja como solución para restablecer la monarquía, después del fallido y efímero Primer Imperio de Agustín de Iturbide, y combatir así el desorden del gobierno republicano de Benito Juárez.

La propuesta venía avalada por Napoléon III, el rey francés, que veía en la iniciativa una manera válida de proteger sus intereses en el Nuevo Mundo, convirtiendo a México en un estado satélite, a la vez que contrarresba el creciente poder de la gran potencia que se estaba formando al norte del país azteca.

Carlota luchó bastante para vencer la oposición de su marido a aceptar esta magnífica oportunidad de escapar de la tediosa vida en el palacio de Miramar, y para que así ocupasen el lugar que creía que merecían. Y es que la oferta pasaba por la previa renuncia de Maximiliano a cualquier derecho de sucesión sobre el trono austrohúngaro, y por el compromiso francés de poner a su disposición un abundante contingente de tropas en México.

Recordaba que no cabía de gozo cuando Maximiliano dio el visto bueno al proyecto. Dedicó un montón de tiempo a formarse y leer cuanto pudo sobre su nuevo imperio, con el fin de ponerse al frente del mismo de una manera eficiente desde el primer momento.

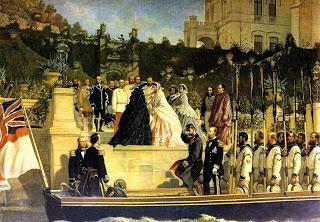

Recordaba que no cabía de gozo cuando Maximiliano dio el visto bueno al proyecto. Dedicó un montón de tiempo a formarse y leer cuanto pudo sobre su nuevo imperio, con el fin de ponerse al frente del mismo de una manera eficiente desde el primer momento.Se embarcaron rumbo a América, haciendo escala en Roma para saludar al Papa Pío IX, quien prometió enviar en breve un nuncio a México con el objetivo de tratar con detalle el asunto de los bienes de la Iglesia, recientemente nacionalizados.

En el trayecto desde Veracruz, donde desembarcaron, hasta la capital, en cuya catedral metropolitana fueron proclamados emperadores, ya se dieron cuenta de la inmensidad del territorio, así como de la complejidad y diversidad de sus habitantes, poblaciones, climas e ideologías.

Ambos se pusieron manos a la obra, con entusiasmo y vitalidad, intentando implantar una reforma profunda de aquel país y promover su desarrollo económico y social. Mas poco a poco Maximiliano comenzó a delegar sus responsabilidades gubernamentales, y a distraerse con sus aficiones, centrándose en la creación de museos para la conservación de la cultura mexicana.

Carlota pasó de la organización de fiestas y recepciones benéficas a ir asumiendo gradualmente todo el poder al que su cónyuge iba renunciando, con espíritu firme y decidido, y con un enorme sentido de estado que valoraban sus ministros. Ella conocía bien su oficio, y ya entendía y hablaba con cierta fluidez el náhuatl y el maya, logrando así una mayor cercanía con las gentes, que le llamaban ‘Mamá Carlota’.

Cuando llegó el nuncio papal enviado por la Santa Sede para negociar sobre el patrimonio incautado, Maximiliano y ella determinaron que sería un error devolver a la iglesia los inmuebles expropiados, por los trastornos económicos que ocasionaría. La reunión con Monseñor Meglia fue bastante agria, de tal manera que aún recordaba las ganas que le entraron de lanzar al clérigo por la ventana. Perdían así el favor del Vaticano y del sector más conservador, pero mantenían el apoyo del pueblo llano y de los liberales.

Por su parte, Maximiliano acudía a descansar cada vez con más asiduidad a la Quinta Borda, una hacienda en Cuernavaca. Ella sospechaba del progresivo interés de su esposo por cazar mariposas y otros insectos, en compañía del naturalista Bilimek. Hasta que se enteró que lo que llevaba a frecuentar aquellos jardines floridos no era sino una guapa mexicana llamada Concepción Sedano, a la que apodaban ‘la india bonita’, y de la que decían que le había dado un hijo.

Esa era una de sus mayores preocupaciones, el no tener hijos. Y si era realmente frustrante a nivel personal, no menos importante era el asunto de no contar con un heredero para el imperio. La solución la propuso Maximiliano, y consistió en adoptar a Agustín y Salvador, dos nietos del primer emperador tras la independencia, Agustín de Iturbide. Carlota no tenía otra opción que consentir la decisión con dignidad.

Esa era una de sus mayores preocupaciones, el no tener hijos. Y si era realmente frustrante a nivel personal, no menos importante era el asunto de no contar con un heredero para el imperio. La solución la propuso Maximiliano, y consistió en adoptar a Agustín y Salvador, dos nietos del primer emperador tras la independencia, Agustín de Iturbide. Carlota no tenía otra opción que consentir la decisión con dignidad.Mientras tanto, Francia había entrado en conflicto con Prusia, así que el soberano galo dio la orden de que sus regimientos volvieran a la metrópoli. Sin esta ayuda, el ejército comenzó a retroceder posiciones frente a los guerrilleros de Benito Juárez, que ahora disfrutaba de la cooperación adicional de los Estados Unidos.

No le quedaba más remedio que tomar las riendas una vez más, y viajar a Europa para recabar alianzas para su reino. Primero visitó París, con la esperanza de persuadir al rey Napoléon III de que cumpliese con el tratado de Miramar, e hiciese regresar las tropas a México. Pero éste no le hizo ningún caso, motivado por la convicción de que los emperadores no estaban actuando en beneficio de la corona francesa sino en el suyo propio.

Desde que salió del palacio de Versalles, tenía la sensación de que le seguían. Se había vuelto una persona incómoda para el monarca galo, pues podía revelar que el rey había faltado a su palabra, rompiendo el pacto de respaldarles en su reinado. Así que no le extrañaba que tal vez Napoleón hubiese pensado en quitarla de en medio.

No estaba acostumbrada a rendirse fácilmente. Así que esta vez se dirigió a Roma, confiando en que el Papa sí la escucharía. Consiguió finalmente una audiencia, pero en ella el pontífice le mencionó el infructuoso resultado de las negociaciones del nuncio en México, y la negativa por su parte de restituir a la Iglesia los bienes confiscados.

Recordaba la angustia que padeció cuando vivió el primer terremoto en tierras americanas. Y sentía que su vida estaba sufriendo un seísmo de similares proporciones. Su marido ya no se parecía en nada a la persona que conoció en Bruselas, y le había sido infiel en varias ocasiones. No había concebido ningún hijo. Y la única ilusión que aún conservaba, que era su imperio mexicano, se derrumbaba sin que ni el rey francés ni el Papa mostraran la menor intención de socorrerla. Además, también en Roma se sentía vigilada.

Pensó que si no conseguía ningún acuerdo de inmediato, alguien pondría fin a su existencia en cualquier esquina. Decidió por tanto ir a ver una segunda vez al Santo Padre, para tratar de convencerle que amparase su causa. El pueblo mexicano era muy católico y devoto, y un simple gesto de apoyo a los emperadores por parte del Sumo Pontífice podría resultar crucial en el devenir de los acontecimientos políticos del país.

Cuando Pío IX le denegó de nuevo su ayuda, se vino abajo completamente. Se echó de rodillas frente a él, y no dejó de implorar su protección, agitando los brazos y dando voces que salían de lo más profundo de su alma.

Quizás en esos instantes el Papa se apiadó de ella, o tal vez sintió miedo por los comentarios que corrían, y que decían que se estaba volviendo loca. El caso es que, ante la resistencia suya a abandonar la Santa Sede, presa de pánico por el temor a ser asesinada por los agentes de Napoléon, Pío IX tuvo a bien habilitar un ala de la Biblioteca Vaticana para que durmiese allí.

Quizás en esos instantes el Papa se apiadó de ella, o tal vez sintió miedo por los comentarios que corrían, y que decían que se estaba volviendo loca. El caso es que, ante la resistencia suya a abandonar la Santa Sede, presa de pánico por el temor a ser asesinada por los agentes de Napoléon, Pío IX tuvo a bien habilitar un ala de la Biblioteca Vaticana para que durmiese allí.Se levantó temprano, sorprendida de la actividad que las estancias de la Santa Sede tenían a esas horas. Se aseó, se vistió, y se encaminó al Refectorio. En el momento en que se abrieron las puertas, todos los presentes volvieron su mirada hacia ella. La expectación era si cabe mayor que la había provocado el día que ganó el título de ‘Belleza de la Corte’, organizado entre las aristócratas de Viena, eclipsando a la mismísima emperatriz Sissi. Y no era de extrañar, ya que se trataba de la primera mujer que, al menos de forma oficial, pasaba la noche en el Vaticano.