El desierto programado (I)

El desierto programado (I)«Nuestros gobiernos se preparan para un futuro sin empleo, y eso incluye a los delincuentes menores. Nos aguardan sociedades del ocio, como las que se ven en la costa. La gente seguirá trabajando, o mejor dicho, alguna gente seguirá trabajando, pero sólo durante una década. Se retirará al final de los treinta, con cincuenta años de ocio por delante».

J. G. Ballard, Noches de cocaína (1994).

Contribuirán al desierto programado los privilegiados y filántropos con un puesto de trabajo remunerado que no haya sido sustituido por máquinas; los ingenieros y médicos de profesiones imprescindibles serán tratados como auténticos privilegiados del mercado, sus sectores serán de los últimos en ver amenazada (aunque se parcialmente) su parcela de poder, y entonces comprenderán que la ausencia de cargas familiares es una ventaja competitiva que no sólo les permitirá rendir más y mejor, tener flexibilidad horaria y deslocalización, sino aspirar a mejores puestos. Tras una jornada de trabajo extendida más allá de lo razonable, a esta gente sin responsabilidades de crianza se les abrirá un tiempo de ocio sin problemas económicos ni monopolios de fidelidad bajo juramento; y las empresas para las que trabajan lo fomentarán abiertamente entre sus empleados por las ventajas que les supone. Mejor que lleguen cada mañana agotados de placer que reventados de cansancio.

Es un hecho: el desarrollo tecnoeconómico nos empuja a dar por bueno un mundo en el que nos vemos obligados a actuar en contra de nuestros instintos. No merece la pena examinar la cadena de acontecimientos que nos ha llevado hasta aquí, ni lamentarse por las oportunidades perdidas o añorar tiempos mejores. No estamos en una etapa de declive, ni siquiera en una degradación de la cultura y/o de la especie, simplemente nos adaptamos a un presente que, esta vez sí, hemos contribuido a levantar, modificar y degradar a partes iguales. La humanidad no se va a extinguir, conseguirá sobrevivir una élite de pastosos que se permitirá el lujo de asegurar la supervivencia de la especie, aunque esta labor sólo incluya a su propio linaje. Lo harán como lo han hecho los mamíferos superiores durante toda la vida: imponiéndose al resto, quizá también empleando genoma rediseñado a medida o mediante la fecundación en laboratorio. Al menos así sobrevivirá una parte de nuestro legado (aunque sea el de esa élite), y la humanidad seguirá adelante. Puede que suene pesimista o egoísta, pero estoy convencido de que esa élite actuará no sólo para proteger su patrimonio, no sólo para mantenerse en el poder, ni siquiera únicamente para sortear posibles taras y/o enfermedades hereditarias en su descendencia; sino con el sublime y declarado objetivo de mejorar la especie (más guapos, más listos, más fuertes, más longevos).

Al principio, en esos grupos escogidos, puede que haya mujeres que prefieran encargarse voluntariamente de la gestación --escogidas mediante un descarado sistema de filtrado--, pero luego comprenderán que es más cómodo pagar a una gestante sana y con pedigrí y ahorrarse nueve meses de molestias. Finalmente incluirán en la subcontrata la gestación más el cuidado básico (higiene, alimentación, salud) durante los primeros años. Hasta que llegue el día en que la tecnología sea capaz de fabricar hijos mucho mejor que nosotros mismos; y cuando eso suceda habrá un montón de emprendedores esperando ofrecerla y hacerse ricos, porque es seguro que habrá una larga cola de gente dispuesta a pagar por una tecnología que les haga menos molesto y más seguro lo que hasta ahora hacía la naturaleza a cambio de unas cuantas miserias implícitas. Durante todo este tiempo, los pobres, los desahuciados, los expulsados del sistema, habrán seguido follando y teniendo hijos como mamíferos, habrán criado lo que venga con sacrificio y resignación, pagando el precio que la sociedad exige a los trabajadores/criadores. Algunas élites ingenuas creerán ver en esta gente la última reserva natural del género humano en medio de un desierto programado, pero en realidad será un espejismo: detrás de esa admiración sólo habrá compasión.

Desde que tenemos conciencia nos resulta imposible alegar ignorancia ante los efectos irreversibles de nuestra actividad sobre el planeta. No sólo la tecnología o la economía, también la filosofía, la política, incluso el arte, han especulado sobre posibles colapsos futuros (incrementando hasta lo intolerable las condiciones del presente en los que fueron imaginados): epidemias mortales que acababan con los perros y los gatos y daban paso a una civilización de simios; sociedades hipertecnologizadas que limitaban por decreto la vida hasta los 30; invasiones extraterrestres que aniquilaban la vida humana aprovechando nuestra incapacidad para actuar unidos... También hemos echado mano de toda suerte de calamidades sobrevenidas (inducidas, como es lógico, por nosotros mismos): pandemias letales, guerras termonucleares totales, meteoritos tan grandes como un continente, bicharracos mutantes, desastres naturales de violencia inédita, supercomputadoras que alcanzan inesperadamente la autoconciencia...

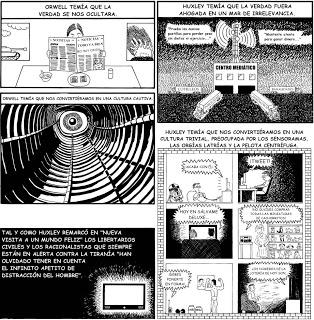

Sin embargo, hemos ido haciendo realidad la complejidad social y tecnológica que describían todos esos futuros y parece que hemos sobrevivido; no parece que estemos al borde del abismo de la extinción, tampoco se han producido esos desastres de los que, tanto la ciencia social como la ficción, preveían que seríamos responsables directos. Ni nuestra acción depredadora (aumento de la temperatura, deforestación, desaparición de especies, sobreexplotación, contaminación, agotamiento de los recursos), ni la invención y/o aplicación sistemática de nuevos conocimientos científicos (telecomunicaciones, transportes, nanotecnología, biogenética, alimentos transgénicos) han supuesto una advertencia lo suficientemente seria como para que las élites se hayan visto forzadas a modificar su ética (o la moral de algunos). El desierto programado es una endiablada e impensable confluencia de factores menores que provoca que los individuos tomen decisiones que favorecen su bienestar personal pero socavan las bases de la continuidad de la especie en conjunto. Llevamos siglos predicando que la libertad del individuo es sagrada y está por encima de la utilidad social, que el sacrificio (aunque haciendo uso de esa misma libertad) no es aceptable si implica una renuncia particular.

Y es que, en un mundo exponencialmente más complejo a cada año que pasa, la procreación, la crianza de la descendencia a la manera en que lo hacían nuestros antepasados resulta no sólo una tarea titánica, sino altamente irracional y arriesgada para la supervivencia del individuo. Una tarea que nos empeñamos en considerar esencialmente vinculada al instinto natural y, por tanto, con el bien absoluto, cuando en realidad, tal como está insertada en nuestro estilo de vida urbanita y tecnológico, no es más que un lastre incómodo, un peaje, una limitación. El discurso tecnocultural contemporáneo apenas tolera las trazas que de tanto en tanto asoman de nuestro pasado animal, las considera atavismos biológicos de los que conviene desprenderse por un prurito de modernidad y eficacia. El sexo y la procreación en familia son los dos principales atavismos que aún nos caracterizan: el primero ya fue reconducido hace tiempo, disociándose del segundo gracias al progreso médico, y en breve conseguiremos reciclarlo en una gratificante actividad sensorial para disfrute en solitario (tanto o más placentera que en compañía). Puede que todavía una gran mayoría de personas crea que la procreación y la crianza vivípara (como decía Huxley) gozan de un prestigio y vitalidad intactos, pero no es verdad, hay toda una economía política trabajando para expulsarlas del mapa de los usos sociales de la especie. No es nada personal, es que nos jugamos nuestra supervivencia como sociedad compleja.

(continuará)