Accidente cerebrovascular, ictus, apoplejía, ataque cerebral o derrame cerebral son términos aplicables al mismo episodio. Un padecimiento en el mundo, y en nuestro país, de gran importancia. Así lo demuestran las cifras y las estadísticas, ya que es la segunda causa de muerte en mayores de 60 años y ocupa el quinto lugar en causalidad mortal en décadas anteriores (entre 15 y 59 años). La proporción de fallecimientos en mujeres es del 60% frente al 40% de hombres, probablemente debida a la mayor longevidad de las primeras. En la actualidad supone el 3% de la discapacidad en adultos.

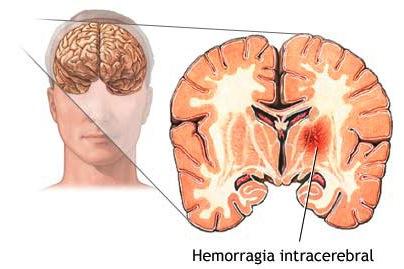

Según indica el Observatorio Nacional de la Incontinecia, la clasificación médica engloba dos variables: la isquémica y la hemorrágica. Dentro de la primera, el más conocido y frecuente es el llamado infarto cerebral (propiciado por un tumor, tromboembolismo, absceso o por arterioesclerosis), mientras que la variante hemorrágica se traduce por síntomas de hemorragia cerebral (debida a un aneurisma o a hipertensión, en la mayoría de los casos). De hecho, el riesgo de sufrir un ictus se multiplica por cinco en aquellos portadores de fibrilación auricular, en comparación con la población general. Además, el ictus desencadena una sintomatología multicombinada: alteraciones del lenguaje, a veces ininteligible, disminución o pérdida de fuerza en miembros, dificultades marcadas en la marcha, disminución de la agudeza visual, tesitura depresiva e incontinencia urinaria y a veces rectal. Todo este conjunto sintomatológico puede ser más o menos permanente, temporal o progresivo en su atenuación, disminución o hasta desaparición, especialmente en los episodios transitorios.