El nombre de Jacques Tati está indisolublemente ligado a la figura de su legendario personaje, Monsieur Hulot, el entrañable protagonista sus films, genio absoluto de la inoportunidad, heredero directo de los grandes maestros del cine cómico mudo. Hulot emerge como veleidad caricaturesca en una sociedad vertiginosa en la que parece no atreverse casi a existir. Los gags físicos de Hulot son una combinación sublime de poesía y ballet, de ternura y denuncia, de optimismo y melancolía. Sus películas están estructuradas casi sin palabras, innecesarias porque cuando aparece el diálogo lo hace como mero decorado y rara vez transmite información relevante. Lo que interesa es el fondo, ese que nos recuerda que en la era moderna no podemos escapar del constante ruido de voces que en realidad nunca dicen nada importante.

El nombre de Jacques Tati está indisolublemente ligado a la figura de su legendario personaje, Monsieur Hulot, el entrañable protagonista sus films, genio absoluto de la inoportunidad, heredero directo de los grandes maestros del cine cómico mudo. Hulot emerge como veleidad caricaturesca en una sociedad vertiginosa en la que parece no atreverse casi a existir. Los gags físicos de Hulot son una combinación sublime de poesía y ballet, de ternura y denuncia, de optimismo y melancolía. Sus películas están estructuradas casi sin palabras, innecesarias porque cuando aparece el diálogo lo hace como mero decorado y rara vez transmite información relevante. Lo que interesa es el fondo, ese que nos recuerda que en la era moderna no podemos escapar del constante ruido de voces que en realidad nunca dicen nada importante.

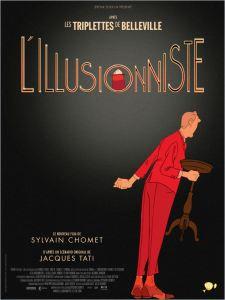

Sylvain Chomet resucita el esquema básico de Hulot para El Ilusionista, que se basa en un guión tardío de Tati, una obra agridulce probablemente fruto de los remordimientos de un padre que en el ejercicio de su profesión sacrificaba la relación con su hija, a quien Tati dedica esta obra. Tati escribió “El ilusionista” en 1956, en medio de sus dos comedias más conocidas, Les vacances de Monsieur Hulot y Mon Oncle, mucho antes de su producción más comercial, Playtime (1967), pero nunca llegó a rodarse. Tatischeffel, el mago protagonista, que bien podría ser un alter ego del propio cineasta, es menos cómico que Hulot y un tanto más lacónico, pero igualmente entrañable. Sustituida la pipa por una cajetilla de cigarrillos y con movimientos algo menos fluidos, se trata de un personaje perfectamente prestado de Hulot. Tatischeff nunca está en el mismo sitio, no echa raíces en ninguna parte, es un mago que sobrevive con su espectáculo de ciudad en ciudad, viviendo en hoteles de poca monta y viajando constantemente a causa de su trabajo. De Paris a Gran Bretaña, primero Londres, más tarde remotos pueblecillos en alguna isla perdida de Escocia para terminar en Edimburgo, donde abandonado a su suerte termina ganándose la vida de lavacoches o como reclamo tras un escaparate, incapaz de adaptar su mundo de magia e ilusión al avance de los nuevos tiempos. A Tatischeff se le unirá en el camino Alice, una ingenua jovencita escocesa cuyo crecimiento personal es paralelo al declive profesional del mago, y su absoluta simpleza inicial de creer que los regalos que se le ofrecen son producto de la magia se irá transformando lentamente en un mal abuso de la generosidad de su protector.

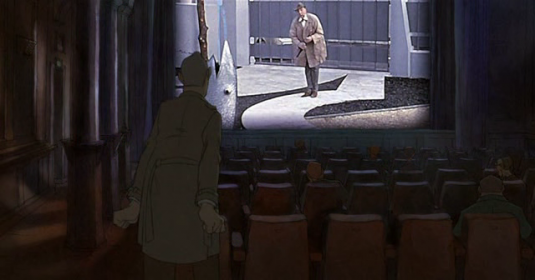

Chomet no consigue del todo impregnar ese especial sello tan cercano, tan familiar, que otorgaba Tati al inolvidable Monsieur Hulot. El ilusionista funciona como road-movie animada y deliciosa, en la que los trucos informáticos se combinan con exquisitos dibujos hechos a mano y elocuentes fondos de acuarela. Dos personajes, rodeados de otros menores que nunca pierden el punto de vista afectivo sin llegar al sentimentalismo, a lo que se suman fenomenales paisajes de París, Londres, Escocia y por supuesto Edimburgo, donde finalmente termina Tatischeff, en los que la ciudad aparece representada como monstruo que devora a sus protagonistas antes de que hayan tenido tiempo a adaptarse, un lugar donde las dificultades para la comunicación y el avance de la tecnología marcan el pulso de los cambios sociales hacia finales de los años 50, cuando comienzan a aparecer los primeros televisores y los nuevos electrodomésticos. Como en los films de Tati, el escenario de la ciudad y sus símbolos de modernidad actúan a modo de espejismo, ademán ilusorio de progreso, suerte de feria donde las comodidades funcionan del mismo modo que lo hacen los trucos de magia. Esta visión deshumanizada y un tanto melancólica convive en perfecta armonía con personajes que se hacen entrañables, y que junto a la música, la excelente galería de imágenes en tonos otoñales y suaves, y el constante guiño al mundo del teatro y el cine, convierten a “El ilusionista” en una joya de composición que nadie debería perderse.