a Antonio Fontán, in memoriam

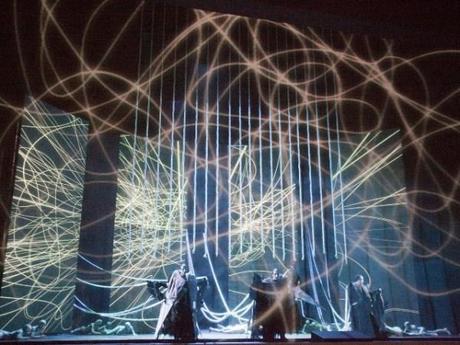

Götterdämmerung, de Richard Wagner

Lance Ryan, Ralf Lukas, Matti Salminen, Franz-Josef Kapellmann, Jennifer Wilson, Elisabete Matos, Catherine Wyn-Rogers, Daniela Denschlag, Pilar Vázquez, Eugenia Bethencourt, Silvia Vázquez, Ann-Katrin Naidu, Marina Prudenskaya.

Producción del Palau de les Arts Reina Sofía y el Maggio Musicale Fiorentino, Carlus Padrissa-La Fura dels Baus (dir. escena).

Orquesta de la Comunitat Valenciana, Zubin Mehta (dir.)

Palau de les Arts Reina Sofía, Valencia, 2.6.09

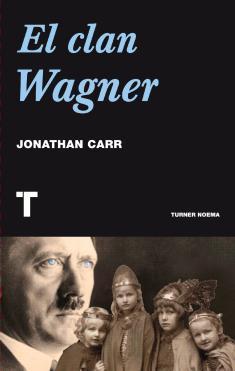

El clan Wagner, de Jonathan Carr

Traducción de Miguel Martínez-Lage.

Turner Noema, 2009, 505 pp.

La frente achatada y prominente de Robert Ley apenas se contraía cuando hablaba en público. Se había dejado el bigotillo igual que Hitler desde que era estudiante universitario, cuando empezó a asistir a los actos de un nuevo partido que se hacía llamar Partido Nacionalsocialista de los Obreros Alemanes, más conocido por sus siglas NSDAP o Nazi Partei. Fue piloto durante la Gran Guerra, durante la que fue hecho prisionero tras ser derribado sobre Francia. Cuando todo terminó pudo doctorarse en Filosofía en la Universidad de Bonn, pero su camino se cruzó con el de aquel antiguo cabo del ejército bávaro, de rostro circunspecto y ademanes convulsos, que llegaría a ser canciller. Escaló pronto en el nuevo régimen y se puso al frente del sindicato oficial alemán: el DAF. Desde allí creó Kraft durch Freude (Fuerza mediante Alegría), una nueva organización de nombre orwelliano bajo el que se escondían los actos de propaganda destinados a reforzar la moral de los trabajadores alemanes: vacaciones baratas, cruceros, entradas para teatros y conciertos, acontecimientos deportivos.

Años después ahí estaba, inaugurando los actos del Festival de Bayreuth de 1940, muy queridos por Hitler, que los frecuentaba cada año. Pero los festivales de aquel año debían ser muy especiales. Desde septiembre del año anterior, el Reich se hallaba en guerra abierta con sus países fronterizos y las cosas no habían resultado nada mal. Hitler dio orden de que la vida teatral y artística se mantuviera en toda Alemania como muestra de su fortaleza. Y Bayreuth no podía ser una excepción. “Todos conocemos el viejo dicho: -bramó Ley- Cuando los cañones hablan, las musas se quedan en silencio. Pero en la nueva Alemania, la lira y la espada van juntas”. Toda la ciudad se engalanó con el rojo de la nueva bandera alemana, y los “invitados del führer”, que así se llamaban los que pudieron asistir a aquellos festivales, circulaban ordenadamente de camino a la colina verde: los civiles por la acera y los militares, en formación, por el empedrado de la calzada. En la platea del teatro del Festival, durante todas aquellas veladas, se produjo algo que, a buen seguro, habría provocado una mueca de satisfacción en el Richard Wagner que concibió el Anillo: el gran teatro del Reich se contemplaba frente al espejo de una fábula que reivindica la derrota del ansia de poder por la fuerza del amor.

I.

Cierto es que, para el imaginario colectivo de generaciones posteriores, decir Wagner ha sido casi lo mismo que decir Hitler. El director de cine americano, Woody Allen, empleó aquello en uno de sus ingeniosos diálogos, y aquella broma se convirtió, para el gran público, en moneda de uso común. “Cuando oigo mucho a Wagner, me dan ganas de invadir Polonia” decía el personaje interpretado por el propio Allen en Misterioso asesinato en Manhattan (1993). Así que aquella frase se convirtió en el lugar común cada vez que alguien mencionaba aquel nombre durante una conversación.

Motivos no faltan, desde luego. Es difícil que en Israel pueda interpretarse su música sin que a muchos judíos les recuerde todavía a aquella música infernal que algún oficial de las SS solía poner en el gramófono de su despacho, en las frías y aterradoras noches de los campos de concentración y exterminio. Así ocurrió en 1981, cuando Zubin Mehta dirigía un concierto de la Orquesta Filamónica de Israel en Tel Aviv. A su término, anunció el bis que había preparado con los músicos; interpretarían el preludio y muerte de amor de la ópera Tristan und Isolde, una pieza habitual en salas de concierto. Pero fue pronunciar aquel nombre y desatarse los gritos y los insultos. Mehta recuerda, en sus memorias, aquel “caos tremendo” y al concertino, Chaim Traub, defenderse de un espectador “particularmente grosero” con el arco de su violín. Hubo alguien que vio a uno de los asistentes subir al escenario y mostrar sus brazos. “Todavía quedan en ese país muchas personas con números” grabados en la piel.

La cuestión nazi está bastante presente en un interesante libro que acaba de publicar la editorial Turner con el título El clan Wagner y que está escrito por el corresponsal del Financial Times en Alemania, Jonathan Carr. La especial relación mantenida por el führer con varios miembros de la familia Wagner convirtió aquella colina en objeto de trato preferente por el Reich alemán. Pero la visión en perspectiva que ofrece esta obra nos revela una curiosa paradoja: el hecho de que los miembros no alemanes de la familia Wagner fueran precisamente los más fervientes nacionalistas. Desde Cósima, la mujer del compositor, que se crió y educó en París, hasta los británicos Winifred, la gran amiga, devota y confidente de Hitler, que fue la gran matriarca del clan tras enviudar de Siegfried, el hijo de Wagner, y el sorprendente Houston Stewart Chamberlain, que se casó con Eva, la hija menor del compositor, y que fue autor de Los cimientos del siglo XX (1899), una de las obras que acabarían inspirando el credo nazi.

En aquellos años, las óperas de Richard Wagner, que en realidad aburrían soberanamente a la mayoría de los dirigentes nazis, eran una buena oportunidad de promover un vínculo nacional a través del arte alemán. Pero lo cierto es que sólo Los maestros cantores de Nuremberg y algunas piezas aisladas, como la Marcha Fúnebre de Sigfrido o La cabalgata de las valquirias, fueron del gusto de los nazis. Fue el jefe, Adolf Hitler, quien consagró a Wagner como uno de sus modelos, junto a Lutero y Federico el Grande, en aquel confuso libro que escribió en la cárcel: Mein Kampf. Así que nadie osaba en su presencia hacer ninguna chanza sobre aquellas óperas. Sin ir más lejos, a Joseph Goebbels, Götterdammerung, la ópera que cierra el ciclo del Anillo, siempre le pareció un bodrio que además contradecía los valores del nacionalsocialismo. Igual que el “religioso” Parsifal. Ver en un escenario cómo sobreviene el desastre a consecuencia del deseo de poder no encajaba muy bien en aquellas mentes que idolatraban la supremacía: el fuerte prevalece y el débil no tiene otro destino que perecer. Hasta el gran ideólogo nazi, Alfred Rosenberg, reconoció que Beethoven encarnaba mucho mejor el ideal que perseguía el nuevo Reich. Para él, el compositor de Bonn “sujetó al destino por el cuello y reconoció que la fuerza era la máxima moralidad del hombre”.

II.

Carlus Padrissa cerró el pasado mes de junio la tetralogía wagneriana que viene dirigiendo, desde hace tres años, en el Palau de les Arts de Valencia. Sin duda, hemos presenciado una de las grandes propuestas artísticas del Anillo de los últimos años, que pronto podrá recordarse en formato audiovisual. Empresa nada fácil, ante la que han sucumbido reputados directores de escena. La estética de la Fura dels Baus se ha vuelto a consagrar como una de las miradas teatrales más interesantes para los espectáculos de ópera contemporáneos.

La propuesta para el Anillo se ha completado con Götterdammerung (El ocaso de los dioses), que ha vuelto a reforzar las tesis dramáticas y simbólicas de las anteriores óperas del ciclo, edificadas sobre la capacidad expresiva del cuerpo humano en combinación con la estética de la técnica industrial. Con ocasión de las jornadas precedentes (Ver nº 112 y118 de Nueva Revista) nos habíamos encontrado ante un concepto ecológico del drama wagneriano, que ponía de relieve el contraste entre el mundo de la naturaleza, mágico y puro, y el fabricado por el hombre, frío e inerte. En el primer mundo nace el amor entre un hombre, surgido de una caverna, y una semidiosa, que se va a poner a prueba durante esta última ópera.

“Te identificas pronto con un Wagner visionario que intuía a dónde nos iba a llevar la degradación suicida de la naturaleza”, ha dicho durante los ensayos Carlus Padrissa. De ahí el extraordinario simbolismo que tiene en esta producción el oro del Rin: un grupo de cuerpos dorados que se arrastran y yacen amontonados en el suelo, que nos traen a la mente los horrores de Auschwitz y de tantos y tantos lugares en los que se perpetró uno de los mayores crímenes de la historia de la humanidad. El escritor Jean Améry, devastado por aquellos años de miedo y exilio, nos recuerda en Años de andanzas nada magistrales (Pre-Textos, 2006) que el infierno “es un mundo sin los demás donde mi yo no pueda absorber otro y no sea echado de menos por ningún otro. Alienación. Por fin sé lo que significa: un modelo de mundo que desprecia todo lo vivido cualitativamente, lo propio y lo ajeno. ¿Por qué no decirlo de forma completamente ingenua y popular? Alienación es la existencia en un mundo sin amor”.

Quizá por esta razón, Padrissa ha encontrado en las singulares secuencias de Metrópolis (Fritz Lang, 1926) la inspiración para crear el reino de los gibichungos, al que llega el incauto Siegfried. Durante su singladura, el río por el que navega comienza a saturarse en negros, blancos y grises, azulados también. El agua se torna contaminada y sucia, llena de botellas vacías. Allí está Gunther, el monarca, un ávaro vital, siempre a la caza de la transacción más ventajosa, y el implacable y calculador Hagen, posiblemente el más postmoderno de todos los personajes wagnerianos. El bajo Matti Salminen encarnó el carácter complejo que encierra de forma superlativa, con un timbre oscuro, conspirador y despiadado. Ya con ellos, Siegfried deja sus ropas salvajes para adoptar las del nuevo reino, con traje negro, corbata, gomina y unas gafas.

El origen del Anillo se encuentra entre las ideas que llevaron a la revolución de 1848, donde Wagner tuvo una destacada participación en las calles de Dresde. En aquellos días incubó las primeras líneas de lo que iba a ser una parábola sobre la humanidad. El compositor apoyó aquella revuelta porque el nuevo sistema debía traer la recuperación del arte verdadero, que no había alcanzado tal estatus desde la Grecia clásica. “Los griegos que se entregaron a un arte capaz de abarcarlo todo en condiciones ideales salían de las funciones sintiéndose enaltecidos y unidos, con una mejor comprensión tanto del mundo como de sí mismos”. Leyó con intensidad las tragedias de Esquilo. La idea era “dejar de tratar la cultura como una mera mercancía y reunificar las artes” hasta configurar la obra de arte total (gesamtkunstwerk). Perseguido, tuvo que huir a Suiza, donde escribió El arte y la revolución. Entre las páginas de aquel texto revolucionario se anunciaba un nuevo proyecto artístico: la creación de la saga de los nibelungos, a la manera de los antiguos griegos. La lectura de aquellos postulados provocó en el filósofo Friedrich Nietzsche tal efecto que le llevó a escribir en su cuaderno de notas: “¡Abajo el arte que no revoluciona la sociedad, que no renueva y une al pueblo!”.

En la sociedad moderna, el arte está reducido a mera mercancía. Así lo ve Wagner. Sin embargo, ha de ser un fin en sí mismo, como expresión de la fuerza creadora del hombre. Las leyes de la competencia y el mercado terminan por reducirlo a un simple medio para conseguir un fin distinto: el entretenimiento de las masas, el lujo de los pudientes, el mero sustento del artista. Esta idea ha preocupado desde entonces, incluso hoy día. En uno de los libros que influyeron en aquellos estudiantes parisinos que protagonizaron las revueltas de mayo del 68, escrito por el filósofo Guy Debord, podía leerse: “El bienestar nunca estará lo bastante bien como para satisfacer a quienes buscan lo que no está en el mercado, lo que el mercado precisamente elimina” (La sociedad del espectáculo, 1967).

Ese mundo idólatra y fatuo contra el que Wagner se revuelve está representado en el Anillo como el mundo de los nibelungos, donde Alberich maquina que su hijo Hagen, que sirve en la corte de los gibichungos, le procure la venganza sobre quien le arrebató el anillo. Ese mundo que también termina por corromper al mismo dios Wotan. Es la extensión de la codicia, que termina por afectar también a Siegfried y Brünnhilde. El héroe welsungo termina asesinado a traición y la semidiosa, viendo los efectos del anillo, decide arrojarse al fuego donde arde el cadáver de su amado, entre los compases de uno de los finales más bellos y purificadores de la historia de la ópera.

El director Zubin Mehta culminó una lectura del Anillo suntuosa y coherente, de la mano de una Orquesta de la Comunitat Valenciana que ha crecido artísticamente durante todo el ciclo. Además de Matti Salminen, entre los cantantes destacó una briosa Jennifer Wilson en el papel de la célebre valquiria, que cabalgó sobre su artilugio hacia el fuego virtual de las videoproyecciones de Franc Aleu, donde aquel Walhall tejido por los cuerpos de sus súbditos terminó por desmembrarse y desaparecer.

III.

Richard Wagner trabajó durante un cuarto de siglo en la composición del Anillo. En noviembre de 1874 terminó la jornada que cierra el ciclo. “No digo nada más”, escribe en la última página de la partitura. Dos años después, con el teatro de Bayreuth ya construido por Luis II de Baviera, se ofrece el estreno del Anillo en su integridad durante cuatro días, con motivo de la apertura del primer Festival. Aquello marca la cumbre de la carrera artística de Wagner, y su amigo Nietzsche, como muchos otros, espera mucho que aquel oasis artístico, edificado sobre la colina verde de una pequeña ciudad de Baviera. Por fin se podría pasar página a toda la decadencia del arte burgués, que el filósofo siempre vio del mismo modo: “Sorprendente turbación de juicio, mal disimulado afán de recrearse, de entretenimiento a cualquier precio, lisonjeo erudito, aires de importancia y teatralidad con la seriedad del arte por parte de los que lo escenifican, avidez brutal de ganar dinero en los empresarios, vaciedad y despreocupación de una sociedad (…). Todo esto junto constituye el sofocante y pernicioso ambiente de nuestra situación actual en el mundo artístico”.

Pero el primer Bayreuth confirmó la extrema dificultad que tienen los ideales para plasmarse en realidades. Sobre todo cuando el mundo de la idolatría que quiere superar, empieza a idolatrarlo a él. Nietzsche fue invitado a los ensayos y lo que encontró distaba mucho de lo que Wagner había ideado en sus primeros escritos revolucionarios. “Entonces no sólo se me hizo palpablemente claro lo indiferente e iluso del ideal de Wagner; vi sobre todo cómo incluso para los más allegados el ideal no era el asunto principal, sino que cosas totalmente distintas se consideraban como más importantes y eran recibidas con pasión. Hay que añadir la sociedad, digna de compasión, de los señores y las mujercitas del patronato [...]. Estaban juntos todos los desocupados mamarrachos de Europa, y cualquier príncipe iba y venía por la casa de Wagner como si se tratara de un deporte más”. Junto a una serie de problemas personales, aquello significó el final de la amistad con el compositor. El filósofo se encontraba ya enfrascado en la redacción de Humano, demasiado humano, que vería la luz en 1878.

Desde que la guerra estallara en 1939, Hitler solo volvió al Festival de Bayreuth una vez más. Fue la noche del 23 de julio de 1940. Se representaba Götterdämmerung. Sobre el escenario de Bayreuth pudo ver en acción a Siegfried, su héroe favorito, cuyo nombre llevaba una de sus líneas defensivas. Aunque fue una de las nietas de Wagner, la díscola Friedelind, quien le comparó en privado con Alberich, el rey de los nibelungos. “¡Apartaos del anillo!”, dice Hagen antes de ser tragado por las aguas revueltas, como si fuese otro Ricardo III clamando por su caballo en medio del campo de batalla. Impresionado tras ver cómo el fuego destruye el Walhall y el agua del Rin anega el reino de los gibichungos al final de la ópera, se queda a saludar en privado a Winifred y a varios invitados. El ambiente es de contenida euforia. Toda la Europa continental, con la excepción de la península ibérica, está bajo control alemán. Ahora anhela conquistar los territorios británicos. Quizá el año que viene, por estas fechas, pueda contarse dentro de las fronteras del Reich. Londres, quién sabe. Pero tras aquel verano, ya no volverá más a los festivales. La guerra empezará a complicarse a partir de 1942, tras haber intentado una invasión a gran escala de la Unión Soviética. El invierno y la encarnizada defensa soviética le obligarán a retirarse de Stalingrado. Para el verano siguiente, Mussolini será depuesto y, un año más tarde, las tropas aliadas desembarcarán en Normandía.

Artículo publicado en Nueva Revista de Política, Cultura y Arte, nº 125.