Imagine. Somos estudiantes en la Alejandría del siglo II, y en la asignatura de biología repasamos los escritos del gran Aristóteles, muerto hace cuatro siglos. La vida, objeto de nuestro estudio, se circunscribe a lo que podemos analizar a simple vista en los laboratorios de la universidad: a los animales y las plantas. El maestro griego afirmaba en sus escritos - apenas unos apuntes para impartir clases - que los delfines segregan leche; deben estar emparentados con lobos y humanos.

Imagine. Somos estudiantes en la Alejandría del siglo II, y en la asignatura de biología repasamos los escritos del gran Aristóteles, muerto hace cuatro siglos. La vida, objeto de nuestro estudio, se circunscribe a lo que podemos analizar a simple vista en los laboratorios de la universidad: a los animales y las plantas. El maestro griego afirmaba en sus escritos - apenas unos apuntes para impartir clases - que los delfines segregan leche; deben estar emparentados con lobos y humanos.Su lógica indiscutible y su capacidad de análisis lo condujeron a una conclusión difícil de creer: estamos, en efecto, ligados a esos animales marinos tan frecuentes en aguas del Mediterráneo. Somos unos primos cercanos, a pesar de sus aletas y nuestras manos.

Pero 1.500 años más tarde, a mediados del XVII, un comerciante de telas neerlandés, Anton van Leeuwenhoek, que utilizaba lupas cada vez más potentes para comprobar la calidad de los tejidos, y que llegó a dominar la técnica de la fabricación y pulido de las lentes, las cuales sujetaba a estructuras rígidas (microscopios), observó fascinado un mundo nuevo; aparentemente infinito. El mundo de lo pequeño. El ingente universo microscópico, bullente de vida.

Pero 1.500 años más tarde, a mediados del XVII, un comerciante de telas neerlandés, Anton van Leeuwenhoek, que utilizaba lupas cada vez más potentes para comprobar la calidad de los tejidos, y que llegó a dominar la técnica de la fabricación y pulido de las lentes, las cuales sujetaba a estructuras rígidas (microscopios), observó fascinado un mundo nuevo; aparentemente infinito. El mundo de lo pequeño. El ingente universo microscópico, bullente de vida.Lo vivo ya no eran sólo animales y plantas. Había mucho más. En una gota de agua incontables seres de formas fantasmagóricas llevaban una existencia silente y anónima.

Resulta curioso – o al menos a mí me lo parece – que sepamos bastante de cómo se forman los elementos de la Tabla periódica en el corazón de las estrellas moribundas, que podamos detectar el levísimo soplo de las ondas gravitacionales o que transcribamos órdenes complejas utilizando lenguajes de programación cada vez más sofisticados; pero, sin embargo, somos incapaces de crear ni un atisbo de vida.

Lo intentamos. Simulamos las condiciones atmosféricas que existían en la Tierra primigenia, en ocasiones damos rodeos o hacemos trampas pergeñando atajos. Son miles de laboratorios enfrascados en este intento y jamás se ha creado una simple célula. Nada.

Lo intentamos. Simulamos las condiciones atmosféricas que existían en la Tierra primigenia, en ocasiones damos rodeos o hacemos trampas pergeñando atajos. Son miles de laboratorios enfrascados en este intento y jamás se ha creado una simple célula. Nada.Podemos enviar al hombre a la Luna, pero somos incapaces de alumbrar una bacteria.

La razón es evidente: la bacteria más sencilla es, en realidad, de una complejidad apabullante. De las ramas del saber científico, pocas hay tan arduas e intrincadas como la química orgánica. No recreamos vida porque ni tan siquiera sabemos cómo se creó. Es extraño: pretendemos implantar en potentes computadoras una inteligencia artificial, pero balbuceamos como bebés si buceamos en el océano abisal de la biología.

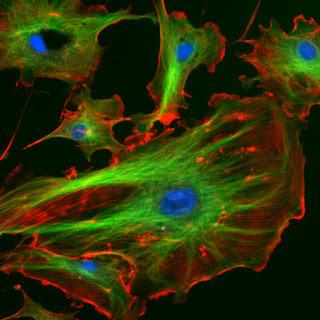

¿Les extraña? La vida es el triunfo, momentáneo, efímero pero glorioso, sobre la entropía. En un universo que tiende inexorablemente al desorden y al frío, la vida es un auténtico milagro. La vida es propósito, equilibrio. Una célula, a través del metabolismo, interactúa con un entorno caótico y lo convierte en ¿cómo decirlo? energía con intención. Sus herramientas bioquímicas entrañan una complejidad fascinante; y, en ocasiones, las células colaboran unas con otras generando organismos pluricelulares, universos isla cuyo devenir es siempre incierto. Y, entonces, el milagro se trasunta en magia: un organismo multicelular hace uso de la psicomotricidad fina que posibilita un sistema nervioso evolucionado, cerrando y abriendo agujeros de un instrumento hecho de madera, rodeado de otros organismos con instrumentos distintos que suenan todos al unísono, armónicamente.

Y la música de Schubert, muerto hace casi 200 años, revive. El sonido de una orquesta.

Adentrémonos, pues, en los orígenes. El árbol de la vida, su estudio, encierra muchas sorpresas. La mayor de todas, posiblemente, nuestra propia identidad. Saber de dónde venimos es la manera de desentrañar la pregunta definitiva: quiénes somos.

Adentrémonos, pues, en los orígenes. El árbol de la vida, su estudio, encierra muchas sorpresas. La mayor de todas, posiblemente, nuestra propia identidad. Saber de dónde venimos es la manera de desentrañar la pregunta definitiva: quiénes somos.La vida comenzó sorprendentemente pronto, en una Tierra muy joven e inhóspita. Tenemos registros fósiles que lo demuestran. Da la impresión de que, lejos de la imagen mistérica y elitista que se le supone, la vida tiene un alma de pícaro carterista, dispuesto a aprovechar cualquier resquicio para sobrevivir con lo mínimo, incluso cuando las condiciones son extremadamente difíciles. Es algo que nos debe hacer reflexionar: es posible que la vida sea un fenómeno más común de lo que pensamos, en absoluto circunscrito a nuestro planeta.

Esto es algo que acabaremos por saber, y que tendrá grandes implicaciones no sólo científicas; también filosóficas o teológicas.

He hablado de vida, en singular, cuando lo correcto sería hablar de vidas. Tenemos indicios de que en los albores de la Tierra hubo varios intentos, todos distintos en su esencia, de desarrollar vida; pero todos los experimentos y combinaciones se extinguieron, salvo uno basado en el carbono. Hablo, pues, de un antepasado común a todos los seres vivos que tiene nombre: LUCA (Last Universal Common Ancestor). Se le atribuye una antigüedad de unos 3.800 millones de años.

Toda vida, por muy distinta que nos parezca, procede de LUCA. Los seres vivos somos miembros de una única familia.

Lo que había en LUCA lo hay en todo ser vivo que forma la biosfera. Fundamentalmente tres características: primero, la posibilidad de vencer la entropía interrelacionando con el entorno a través de unos procesos bioquímicos que llamamos metabolismo. Además, este juego de relaciones, de crecimiento y de réplica o procreación tiene un sentido, obedece a una lógica eficaz que se transmite y afina a lo largo de los milenios. A este orden lo denominamos genética, y está presente en el ADN.

Por último, pero no menos importante: no sólo funcionamos y lo hacemos con orden. También somos únicos, diferenciados. Para ello necesitamos de una membrana que nos aísle (en cierta medida, porque nos relacionamos con el entorno) y nos determine. Somos sistemas cerrados, lo cual nos permite afrontar el reto de luchar – y a la larga perder, todos morimos - contra la entropía.

Metabolismo, genética y membrana. Los tres pilares de la vida.

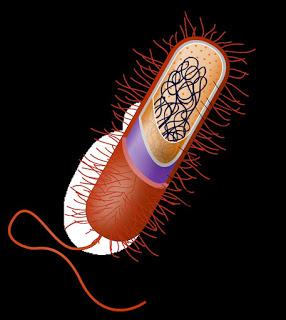

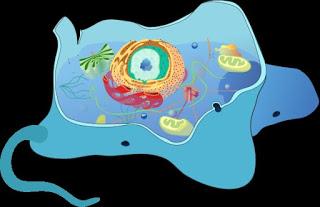

Metabolismo, genética y membrana. Los tres pilares de la vida. Con un inicio (tronco) común, LUCA, podemos intentar esbozar el árbol genealógico de la vida. Desde 1977 este árbol se basa en una estructura básica: la célula. Hay tres dominios, tres ramas principales, tres tipos de células: las bacterias, las eucariotas (animales, plantas, hongos y protistas) y unas células muy simples que generalmente viven en ambientes muy extremos, unos seres misteriosos que se descubrieron hace relativamente poco, las arqueas.

Tanto las bacterias como las arqueas tienen algo en común: son células procariotas. Esto significa que no tienen su ADN resguardado en un núcleo ni en ellas flotan la mayor parte de los orgánulos. Son, por tanto, células pequeñas y simples.

Conclusión lógica: las bacterias y las arqueas son vetustas primas hermanas; y nosotros, las complejas células eucarióticas, una rama distinta, aparte, más evolucionada.

Pues resulta que no. De eso nada.

En un baño de humildad, la genética demuestra claramente que hay una enorme semejanza entre las arqueas y nosotros, las eucarióticas, en lo que se refiere a la manera como procesamos y transmitimos la información, hasta el punto de que - y aquí viene una sorpresa - en realidad es muy probable (casi seguro) que animales, plantas y hongos seamos poco más que arqueas transformadas.

Por decirlo en Román paladino: la genética dice sin apenas género de duda que provenimos de las arqueas. El árbol, por tanto, comienza con dos únicas ramas, arqueas y bacterias. Nosotros somos una ramificación de la primera

Imagine: hace miles de millones de años unas arqueas sibilinas, hambrientas y con mal genio, se comieron a unas pobres bacterias (a este banquete se lo denomina endosimbiosis); pero, como sucede en el mito de Saturno y sus hijos, no las llegaron a digerir. Las voraces arqueas se “contaminaron” tras el contacto con las bacterias, transformándose en algo completamente distinto. De hecho, las bacterias sobrevivieron en su interior y les obligaron a cambiar. En esos primeros tiempos las denominadas “transferencias horizontales” (transferencias genéticas de bacterias a arqueas, por ejemplo) no eran raras. Es muy probable que los virus, oportunistas y marrulleros, ayudasen en esta tarea de mezcolanza actuando como catalizadores.

Suena un tanto a película de terror de serie B. Pero hay pruebas incontestables de este fenómeno de posesión.

La prueba más significativa: flotando en el citoplasma de cada una de nuestras células eucariotas miles de corpúsculos extraños se postulan como la consecuencia de esta endosimbiosis. Las mitocondrias (en animales y hongos) y cloroplastos (en plantas) son en realidad antiguas bacterias que conviven con nosotros aportándonos energía. Pero, orgullosas, conservan su propio genoma. El genoma de una bacteria. El llamado ADN mitocondrial, que sólo se hereda de las madres.

En definitiva: usted y yo, querido lector, somos el resultado de unas arqueas glotonas contaminadas por bacterias oportunistas que sobrevivieron en su interior ofreciendo un trato que beneficiaba a ambas partes.

¿Quiere más pruebas?

Aunque la genética confirma sin lugar a dudas nuestra herencia arquea, se da una paradoja: nuestra membrana, una parte fundamental de nuestra estructura, es de tipo bacteriano. Simplificando, las membranas celulares están hechas, básicamente, de grasas (lípidos), pero las hay de dos tipos: el tipo L (bacterias y eucarióticas) y el D (las arqueas).

Tenemos, pues, membranas L iguales a las de las bacterias. Hay algo (mucho) de bacterias en nosotros.Pero hay más. El año pasado, en el 2015, encontramos a un primo hermano, mezcla de arquea y eucariótica. Un eslabón evolutivo que demostraba la endosimbiosis.

Encontramos a Locki.

Castillo de Locki: cortesía Universidad de Bergen

A 2.500 metros de profundidad, entre Noruega y Groenlandia, científicos de la universidad de Bergen descubrieron hace unos años en el lecho marino estructuras de 10 metros de altura: chimeneas o ventilas hidrotermales de aspecto fantasmal. Los descubridores las denominaron “El Castillo de Locki”, en honor al dios nórdico del misterio y del engaño.En mayo del 2015 (hace dos días, como quien dice) se hizo público un descubrimiento fascinante; estas chimeneas eran el hogar de unas arqueas asombrosas, células procariotas, simples, pero con características eucarióticas en su genética, con genes que afectaban al funcionamiento de la membrana que sólo se habían encontrado en animales y plantas. Una prueba viviente del paso evolutivo de arquea a eucariótica.

Por supuesto una noticia tan trascendente paró las rotativas y obligó a interrumpir las retransmisiones deportivas y los programas de entretenimiento. Hoy todo el mundo sabe del hallazgo de Locki y de las implicaciones que ello tiene para entender de dónde venimos y lo que somos.

Bueno; estoy siendo sarcástico. Mis disculpas.

Saber todo esto ¿para qué sirve? ¿Merece la pena divulgarlo?

No se puede saber de todo, pero todo forma parte del saber. Aristóteles observó a los delfines y los emparentó al resto de los mamíferos, a pesar de vivir en el agua. Si un invertebrado artrópodo tiene 6 patas es un insecto. Un arácnido tiene 8 y un crustáceo 10. Sólo hay que contar las patas para saber que un escorpión es un arácnido. Hay moluscos con dos conchas (mejillón), una (caracol), con concha interna (calamar) o sin concha (pulpo).

Y uno se para a pensar; el pulpo que ha formado parte de mi almuerzo está directamente emparentado con cualquier caracol de mi jardín (O, si se es francés, el caracol que he comido es pariente del pulpo).

Si encontramos pruebas fósiles de la existencia de vida en algún momento de la historia del planeta Marte ello no pagará nuestra hipoteca, pero sin duda que habrá un instante de vértigo. El estudio de Locki nos puede ayudar en la tarea de conocer nuestros orígenes, la clave de nuestra evolución. En todo caso, todo conocimiento es un impulso definitivo hacia la libertad que proviene del discernimiento.

Saber de todo esto nos hace un poco más libres. Es algo en lo que creo.

En todo caso, espero que no les haya resultado una pérdida de tiempo.

Como siempre, gracias por su paciencia

Antonio Carrillo