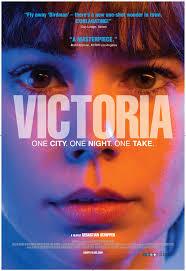

Sebastian Schipper es un actor de dilatada carrera --aparece en El paciente inglés (1996) y Corre Lola, corre (1998)-- que en 1999 se metió a guionista y director. Victoria (2015) es su cuarto largometraje y el que más notoriedad le ha proporcionado. Protagonizada por la catalana Laia Costa (primera no alemana en ganar un premio LOLA a la mejor actriz protagonista), la película no pasa desapercibida por su arriesgada apuesta formal: está rodada en un (aparente) único plano y narra un encuentro de madrugada entre la protagonista --una joven madrileña que trabaja hace tres meses en Berlín-- y unos jóvenes inquietantes y extraños. Un encuentro que se prolonga hasta primeras horas de la mañana del día siguiente, coincidiendo con el desenlace.

Sebastian Schipper es un actor de dilatada carrera --aparece en El paciente inglés (1996) y Corre Lola, corre (1998)-- que en 1999 se metió a guionista y director. Victoria (2015) es su cuarto largometraje y el que más notoriedad le ha proporcionado. Protagonizada por la catalana Laia Costa (primera no alemana en ganar un premio LOLA a la mejor actriz protagonista), la película no pasa desapercibida por su arriesgada apuesta formal: está rodada en un (aparente) único plano y narra un encuentro de madrugada entre la protagonista --una joven madrileña que trabaja hace tres meses en Berlín-- y unos jóvenes inquietantes y extraños. Un encuentro que se prolonga hasta primeras horas de la mañana del día siguiente, coincidiendo con el desenlace.Este tipo de filmes están de moda, quizá porque el montaje acelerado ya no deslumbra tanto (todos aplican los mismos recursos con idéntica o parecida eficacia), o porque el nuevo reto es empalmar fragmentos sin que el público lo note, o porque lo que fascina es el supuesto tiempo real en el que transcurre la historia. El caso es que se trata de una tendencia que se dio a conocer (al menos para un cierto segmento de cinéfilos) con El arca rusa (2002) del ruso Alexander Sorukov (rodada con enormes dificultades técnicas mediante discos duros externos) y que se fraguó en géneros menores o en títulos de bajo presupuesto con alta voluntad de experimentación. Pero la consagración mundial de Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia) (2014) ha consolidado una tendencia ya existente con desiguales resultados: PVC-1 (2007) del griego Spiros Stathoulopoulos, La casa muda (2010) del uruguayo Gustavo Hernández, Fish & Cat (2013) del iraní Shahram Mokri (incluye escenas repetidas que rompen la unidad temporal), El triste olor de la carne (2013) del gallego Cristóbal Arteaga, Hablar (2015) de Joaquín Oristrell (rodada en cuatro planos independientes)..., hasta culminar en la atrofia al más puro estilo videojuego y la exageración violenta de Hardcore Henry (2015) del ruso Ilya Naishuller. Queda lejos la ingenuidad dramática y técnica de La soga (1948) de Alfred Hitchcock, con sus flagrantes cambios de toma; pero el deseo de mostrar una acción sin interrupción y los retos argumentales que servían de respuesta siempre han estado ahí.

El argumento de la película apuesta todo a la capacidad de sorprender y a la baza de un encuentro imprevisto que puede deparar cualquier cosa, pero como el espectador sabe que todo sucede en tiempo real al final acaba adelantando acontecimientos. Llega un momento que el que los movimientos de cámara dejan de interesar al público, que no se fija si sube o se baja de un coche, o de preguntarse cómo se ha realizado tal o cual desplazamiento; y en parte es lógico, porque eso significa que la historia se impone, pero también limita las posibilidades de desarrollo y de resolución. En el caso concreto de Victoria, todo se basa en un encuentro fortuito a partir del cual no es difícil deducir el resto; cuando parece que cada bloque temático va a acabar uno se pregunta cómo alargarán la historia. La respuesta es siempre la misma: a base de efectismos dramáticos, ya sea mediante revelaciones personales o giros imprevistos. Pero llega un momento en el que esta estrategia pierde fuerza, y en el último cuarto de película baja el nivel de impacto, quizá porque a la historia ya no le quedan cartuchos que quemar y sólo esperamos el momento en que la cámara, esta vez si, se detenga y permita alejarse a Victoria...