Ayer por la mañana cambié el recorrido que hago normalmente para llegar hasta la estación de tren con la mayor dignidad y compostura posibles y no derrotada de buena mañana. Ahora que el calor aprieta es más complicada la tarea. Normalmente, cojo el coche para cubrir este camino de 15 minutos a paso decidido por cuestiones de tiempo porque llegar tarde, perder el tren, es la primera derrota del día. El fisco y mis obligaciones para con él, con el obligado paso por el banco del que poco aprovecho, fueron la causa del cambio de trayecto. Ayer acababa el plazo de presentación del IRPF a ingresar con domiciliación. Y yo lo domicilio todo para evitar tentaciones de última hora y olvidos imperdonables.

El camino habitual es solitario. Está bordeado de pequeñas casas de dos plantas de cuando mi pueblo era eso, pueblo, un centro de formación profesional abandonado, un par de discotecas pasadas de moda donde hoy se juntan los más jóvenes los fines de semana, un parque, un colegio, una piscina municipal… A media mañana, el aspecto del conjunto recuerda un pueblo olvidado. En mi camino de ayer, más urbano, al otro lado del parque, colindante con el casco antiguo y sus casas felizmente

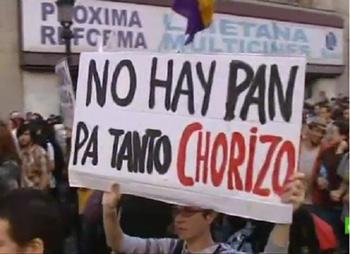

Los ancianos que había dejado atrás unos minutos antes no les alcanzarían nunca: su caminar era más errante, así que nunca se produciría un intercambio de opiniones. Seguramente, se habrían puesto de acuerdo rápidamente pese a la notable diferencia de clase. Finalmente, llegué a tiempo a la estación: el andén estaba inusualmente lleno y, pese a todo, la sensación de derrota y el vacío eran enormes. El estruendo del tren al entrar en la estación y el chirrido de la frenada que regala a cada parada me hizo volver a la realidad. Pero me faltaba algo: me faltaba pan.