Porque se perdió el rastro de la auténtica acta de nuestra independencia, los argentinos debemos conformarnos con facsímiles de una copia suscripta el 9 de julio histórico.

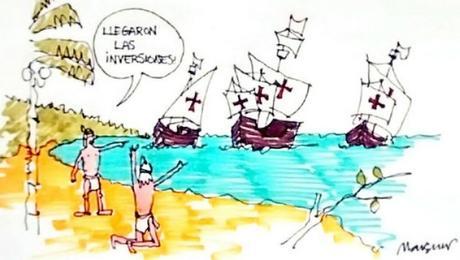

“¡Llegaron las inversiones!” festejan dos indios con la mirada puesta en las carabelas que se acercan a la playa. La viñeta de firma indescifrable (¿Marcuw?, ¿Marguw?) circuló por Facebook meses atrás en alusión a las falsas expectativas que la alianza Cambiemos genera con el anuncio de un desembarco salvador de capitales extranjeros en Argentina. Aunque remita a otro episodio de nuestro pasado, vale recordar la humorada en vísperas del bicentenario de la declaración de nuestra independencia. De hecho podríamos ambientar el mismo chiste en el siglo XIX: en vez de los aborígenes y las carabelas, imaginemos un pequeño burgués porteño celebrando la firma del empréstito con la Baring Brothers.

El 9 de julio de 1816, los representantes de las “Provincias Unidas en Sud-América” declararon solemnemente su “voluntad unánime e indubitable (…) de romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli”. Diez días después, el diputado Pedro Medrano convocó a una sesión secreta para agregar la expresión “y de toda otra dominación extranjera”.

Medrano insistió en ampliar el alcance de la independencia para evitar el riesgo de convertirnos en colonia de otra potencia. Habrá recordado la visita que Manuel José García -representante plenipotenciario del Director Supremo Carlos Alvear- le hizo al embajador Lord Strangford en febrero de 1815, para ponernos a disposición del imperio británico. Todavía hoy, los argentinos anglófilos al tanto de aquel episodio lamentan que ese ofrecimiento diplomático no haya prosperado.

Medrano (derecha) amplió el alcance de la declaración de nuestra independencia por temor a las gestiones diplomáticas de compatriotas como Alvear (izquierda).

Técnicamente no volvimos a ser colonia después de 1816. En cambio sí aceptamos -y a veces reclamamos- el rol que las potencias nos adjudicaron cuando terminaron de repartirse el mundo que ellas mismas globalizaron en función de sus necesidades e intereses económicos. La dirigencia argentina que nos reduce -o busca reducirnos- a mero engranaje de este mecano internacional traiciona la proclama independentista que conmemoramos cada 9 de julio.

En su libro El derecho latinoamericano en la fase superior del colonialismo, Raúl Zaffaroni advierte que el colonialismo no se agotó “en la versión originaria de ocupación territorial policial, que los ejércitos populares combatieron con nuestros próceres a la cabeza”. Prosigue el ex juez de nuestra Corte Suprema de Justicia:

Nuestros próceres fueron verdaderos liberales, convencidos de las ideas iluministas que venían del siglo XVIII europeo. Creían sinceramente en ellas… Por eso, poco después de la independencia, fueron eliminados: a Bolívar intentaron matarlo y lo hubiesen hecho si la tuberculosis no se hubiera anticipado; Sucre y Monteagudo fueron asesinados; Moreno sufrió un dudoso malestar que lo mató en alta mar bajo bandera inglesa; San Martín se marchó prudentemente al exilio; Castelli murió marginado y estigmatizado, y Belgrano abandonado en la miseria. Estos hombres no convenían a la nueva potencia hegemónica mundial, porque no eran útiles para la nueva etapa colonialista.

El colonialismo originario se agotó definitivamente con la desaparición del sistema de producción esclavócrata, que no se adaptaba a los requerimientos de la nueva hegemonía mundial británica, dado que ésta debía exportar su exceso de capital originario a la periferia para seguir teniendo precios competitivos en el mercado mundial y, por lo tanto, requería un nivel de complementación tecnológica más alto en ella. El colonialismo originario resistió en el sur norteamericano, soñando incluso con crear un estado satélite esclavista en México y América Central, intentado por los filibusteros del siglo XIX. La guerra de secesión norteamericana y la tardía Lei Áurea brasileña –y quizá la guerra de Cuba– pusieron fin a sus últimas estribaciones y cerraron definitivamente la etapa originaria.

La segunda fase fue el neocolonialismo, que comenzó controlando a nuestros países por medio de las minorías terratenientes, aunque fue una etapa muy prolongada y en la que es menester distinguir capítulos, que a veces se superponen parcialmente”.

En el siglo XXI transcurre la fase superior del colonialismo renovado, teledirigido podría decirse. Esta instancia -explica Zaffaroni- se caracteriza por el poder predominante que el capital financiero transnacional ejerce con el sustento de las tecnologías de la comunicación. En Argentina, reconocemos el fenómeno en la enorme difusión que la prensa autoproclamada independiente les da primero a las promesas de campaña, luego a los anuncios gubernamentales de “reinserción en el mundo” y de consecuente “inversión extranjera” que impulsará nuestro crecimiento nacional.

Cambiemos opera al servicio de intereses corporativos que reducen el concepto de libertad al ámbito del mercado y al criterio de competitividad empresarial. La alianza política que en diciembre tomó las riendas de nuestro país encuentra respaldo social entre los compatriotas que desde ámbitos no gubernamentales también trabajan para esos intereses, y entre los grandes consumidores del discurso mediático que esconde la exigencia de subordinación detrás de la “necesaria” (re)inserción y evoca una leyenda de bonanza nacional sin asidero en la realidad.

Es posible ambientar el mismo chiste en distintas épocas.

Para los argentinos ubicados en las antípodas, los festejos que Mauricio Macri y equipo organizaron con la intención de celebrar el mes del bicentenario constituyen una puesta en escena cuanto menos hipócrita. La convocatoria a (ex) CEOs de empresas multinacionales para conducir ministerios y secretarías, la presión ejercida en el Congreso de la Nación para apurar el pago a los fondos buitre, el pedido de disculpas del ministro Alfonso Prat Gay al capital español, el reciente decreto presidencial que modificó la Ley de Tierras para flexibilizar la venta de propiedades rurales a extranjeros son algunos de los puntazos que desgarran el principio básico de soberanía nacional.