A veces el cine propiamente dicho no es lo más importante. No cuenta tanto si la película se resiente en exceso de su origen teatral, si el director Daniel Petrie no se maneja con excesiva soltura en el escenario casi único del humilde y abarrotado apartamento de una familia negra de Chicago, si la historia, al margen de la raza de sus protagonistas, resulta un tanto tópica y repetitiva para ese principio de la década de los sesenta, con diálogos y situaciones que suenan a cada momento a ya visto u oído. Importa algo, o bastante más, la excelente labor de los intérpretes (la mayoría de las menciones a la película en premios como los Globos de Oro, los BAFTA o el National Board of Review, fueron para las interpretaciones de protagonista y secundarios; también hubo otras, para director y guionista, en sus respectivos premios sindicales), y más todavía el argumento, basado en la obra de Lorraine Hansberry y adaptado al cine por ella misma, primera autora negra en estrenar una obra en Broadway, precisamente esta Un lunar en el sol. Pero, por encima de todo, lo más importante es que la película presenta con total normalidad una historia sobre los problemas de una familia negra en la América de la recién comenzada década de los sesenta, la de la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial, y que lo hace con total sencillez, sin subrayados ni panfletos ni sin renunciar a cierta complejidad, pero también sin restar un gramo de contundencia y de denuncia en su alegato de fondo.

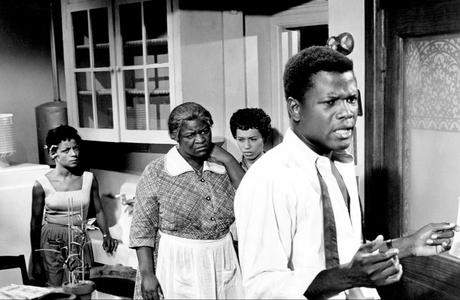

La trama, en conjunto, pesa menos que los personajes: una familia que vive en continuas apreturas (literales: en el pequeño apartamento viven el protagonista, su madre, su hermana, su esposa y su pequeño hijo) ve algo de luz gracias al cheque de diez mil dólares que esperan, proveniente del seguro de vida del abuelo, fallecido hace poco (la idea de que de la pérdida surge una nueva oportunidad es uno de los hilos conductores del texto). Ahí acaba el acuerdo, porque mientras Walter Lee (Sidney Poitier) aguarda ese dinero para poner su parte en una sociedad a tres bandas con dos amigos, junto a los que se propone abrir una licorería, negocio mediante el que espera poder abandonar su profesión de chófer de un hombre rico y prosperar por cuenta propia, su madre, Lena (Claudia McNeil), se propone terminar de pagarle los estudios a su hija, Beneatha (Diana Sands), que está en la Facultad de Medicina aunque, más que estudiar, parece más interesada en salir con amigos, o ligues, y, en menor medida, en los progresos en la lucha por la igualdad con los blancos. Entre hermana y hermano y entre madre e hijo, Ruth, la esposa de este (Ruby Dee), que colabora en los ingresos cocinando para otras familias, hace de muro de contención y de balsa de lágrimas de su marido y su familia política. El diferente uso que quieren dar al dinero madre e hijo genera un progresivo enfrentamiento entre ellos, y también de Walter Lee con Beneatha, lo que a su vez provoca una crisis y un distanciamiento con su esposa. En el fondo, la idea que subyace en todos ellos son los distintos caminos que se plantean para alcanzar la dignidad social, la superación de los límites que socialmente se imponen a los negros en la sociedad americana del momento: un negocio propio, una casa mejor, una vida mejor, un futuro mejor, respetabilidad. Las decisiones de la viuda (dividir el dinero en tres partes: una para comprar una casa en un barrio residencial, hasta ahora poblado exclusivamente por blancos; otra para garantizar los estudios de Beneatha; una última para apoyar las inversiones de Walter Lee) tienen consecuencias imprevistas, y la familia parece estar a punto de desmoronarse.

La historia se mueve en dos direcciones. En vertical, trata de la discriminación de los negros y de la búsqueda de la igualdad con los blancos: los esfuerzos de Lena, los estudios de Beneatha, los intentos de Walter Lee por regentar su propio negocio, el proyecto familiar de mudarse a un barrio mejor fuera de los emplazamientos de los suburbios destinados a los negros, son tres maneras de intentar superar las barreras de raza que se mantienen en la sociedad americana de aquellos años. En horizontal, la historia reflexiona sobre la identidad negra en esa sociedad, debatiéndose entre la asimilación que implica asumir las modas, las aspiraciones, los valores, las profesiones y los hábitos sociales de los blancos, como unos norteamericanos más, y la diferenciación, la búsqueda de las propias raíces, el retroceso de la mirada a los ancestrales orígenes africanos y al drama de la esclavitud, y la construcción de una identidad en torno a la idea de conciencia de clase separada de la sociedad blanca (así hay que entender la duda de Beneatha entre dos de sus pretendientes: el de familia acomodada que viste bien, tiene un negocio y goza de una buena posición económica, y el profesor de origen nigeriano que le habla de las tribus africanas, de sus lenguas, de su música; dos mundos opuestos pero indiferentes uno al otro). Beneatha es uno de los puntales de la narración, en oposición a su madre: si esta es un ama de casa tradicional y religiosa, respetuosa de los valores tradicionales dentro y fuera del hogar, Beneatha encarna el espíritu de una nueva generación, una mujer negra que estudia Medicina, no tiene ninguna intención de casarse y aspira a vivir conforme a su propio criterio, desde su independencia absoluta (lo mismo adopta ropajes tradicionales de Nigeria que se pone a bailar conforme a las percusiones y ritmos de la música africana). Tanto Lena como Walter Lee, sin embargo, obedecen a otra mentalidad: Lena obliga a su hija a aceptar la existencia de Dios, al menos formalmente, mientras viva bajo su techo; Walter Lee, por otro lado, además de disputarle el dinero para sus estudios, le recrimina que en vez de Medicina no estudie Enfermería, una profesión, según él, más adecuada a su sexo y a su raza. Así queda presentado el tema de cómo los negros (y, en general, las minorías) asumen el discurso de los blancos (o de las mayorías) como propio, y por tanto ayudan a prolongar inconscientemente los estereotipos y los estigmas que conscientemente dicen combatir.

Este, el racismo institucionalizado y la oposición contra él desde distintas perspectivas, prioridades y formas de ser, es, lógicamente, la piedra angular de la historia, manifestada a través de los personajes, pero sin trincheras ni panfletos (la obra de una dramaturga negra, sobre un tema propio de los negros, interpretado por negros, y dirigida para el cine por un blanco para la Columbia Pictures), dado que evita la ingenuidad, la bisoñez y la militancia ciega que supondría retratar a todos los negros como personajes positivos (aunque sí esboza al único blanco de la trama, interpretado por John Fiedler, como personaje negativo), al tiempo que refleja sin concesiones, pero también sin señalar culpables únicos, las dificultades por las que a principios de los años sesenta transitaba todavía la población negra de las grandes urbes norteamericanas, desde la estigmatización social a la discriminación en el empleo o incluso en la libertad de movimientos y la autonomía vital. Un escenario que en esa década empezaría a cambiar drásticamente (aunque no del todo), sin que la autora de la obra, Lorraine Hansberry, pudiera ver la culminación de ese proceso de cambio, ya que falleció prematuramente a los treinta y cuatro años, en 1965.