Escribe John Gray en su libro Perros de paja que el pensamiento secular contemporáneo es un pastiche de ortodoxia científica y esperanzas piadosas que se esfuerzan en justificar la noción de progreso, una superstición según la cual los actos humanos están encaminados a hacer del mundo un lugar mejor que cualquier otro que la historia jamás haya conocido.

En la era pre-cristiana, se entendía que el futuro sería como el pasado; podría haber avances en el terreno material, pero la ética sería prácticamente la misma. Varios milenios después, constatamos que, como señala Edward O. Wilson en La conquista social de la Tierra, seguimos siendo trogloditas, pero con tecnología de la guerra de la galaxias.

Frente a los ciclos paganos de eterno retorno, el cristianismo dispuso la historia como un camino hacia la redención de la humanidad. La doctrina de la salvación fue heredada por el humanismo secular y convertida en la evolución del hombre hacia su emancipación por el progreso científico, el equivalente secular de la providencia divina.

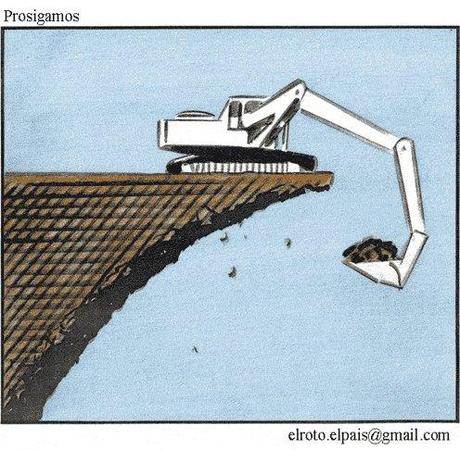

El conocimiento técnico crece por acumulación, pero no ocurre lo mismo con el desarrollo cultural: la ética ganada por una generación puede desaparecer completamente en la siguiente. La falacia del progreso es considerar que ambas van de la mano. Gray encuentra una referencia a ello en mitos como el de la Caída o en el castigo a Prometeo, donde el conocimiento no autorizado, por no estar el humano a la altura de los dioses, conduce al sufrimiento del ser humano.

En esta falacia del progreso subyace la idea de que la felicidad está ligada a la capacidad de la especie para manipular y dominar la naturaleza. Si hay progreso material, hay evolución moral y, por tanto, incremento de la felicidad. El sentido de la vida se desenvuelve, por tanto, a partir de la acción.

Contrariamente a esta concepción, Platón estimaba que la actitud vital más elevada es la contemplación, pensamiento mayoritariamente vigente en las tradiciones orientales, para las cuales el propósito existencial no es cambiar el mundo, sino contemplarlo con la mirada correcta.

Como describe Wilson, desde que el ser humano descubrió la manera de manipular la tierra y domar los animales, haciendo de ello un sistema de vida sedentario y acumulativo, su paso por la historia ha estado marcado por la destrucción progresiva del medio ambiente sin asumir la responsabilidad de sus actos. Visto así, la carga de la destrucción de los recursos del planeta no recae sobre el sistema dominante establecido, el capitalismo; éste no sería más que un síntoma recientemente manifestado de la ambición depredadora que padece la humanidad en términos generales.

Es por ello que la lucha contra el sistema capitalista, o contra las estructuras que expanden el fenómeno de la globalización, está condenada a fracasar en su afán por encontrar la solución a los problemas del mundo; tales luchas no se enfrentan al auténtico causante de la tragedia, que no reside fuera, sino dentro de cada ser humano.

Atacar el capitalismo, en este sentido, es revelador únicamente si el ataque tiene la capacidad de mostrar el sistema no como una entidad monstruosa por sí misma, sino como un espejo en que cada individuo ha de reconocerse. De lo contrario, cualquier nuevo sistema será heredero y continuador de las aberraciones internas con que carga el conjunto de seres humanos del planeta, proyectadas y recreadas sobre el mundo.

De no hacerlo, la idea de que la actividad humana, si no se corrige, podrá acabar con la Tierra no puede ser contemplada sino como otro efecto de la falacia del progreso. Antes, la humanidad acabará consigo misma por efecto de las leyes naturales.

El humano se cree desvinculado de las redes por las que se interconectan todos los elementos del ecosistema global; sin embargo, como ya apuntara en su día James Lovelock, Gaia, el concepto usado por Lovelock para referirse al planeta como un sistema autorregulador, tiene sus recursos para combatir las plagas que amenazan con desequilibrar el medio en que proliferan. Los bosques desprenden tóxicos cuando la invasión de un hongo alcanza a un número crítico de árboles, la sobrepoblación de animales en un determinado entorno se salda con el estrés del grupo excedente y bloquea su capacidad reproductiva.

Aplicando la teoría de la información, los ecólogos Jaume Terradas y Javier Peñuelas hacen referencia al mismo proceso en el ser humano, como se explica en otro artículo del blog:

El homo sapiens ha demostrado ser el mayor de los depredadores en todas las épocas. Lo que hace diferente los dos últimos siglos es la velocidad a que depreda.

Frente a la complejidad que es la vida como organizadora del caos, los procesos destructivos dispersan muy rápidamente la información acumulada y, debido a lo irreversible del proceso entrópico, la reconstrucción en igualdad de condiciones es imposible. Exige un comienzo desde cero que deriva en resultados muy diferentes debido a lo impredecible de las variantes.

Cuando algo falla, la solución más económica, en términos de las leyes de la termodinámica, es la muerte. Es lo que ocurre en todo ecosistema que precisa de una restauración. La Tierra parece ajustarse a ciclos periódicos de destrucción, al igual que ocurre con las estrellas y, por qué no, al igual que podría decirse del Big Bang como proceso regenerador de universos.

Toda la vida responde al proceso termodinámico donde la entropía aumenta hasta que el sistema colapsa. Se trata de una protección natural que evita el estancamiento y asegura el movimiento permanente, el flujo de energía necesaria para que el trabajo continúe.

En la historia de la Tierra, tras las grandes extinciones, los organismos supervivientes se expanden y evolucionan rápidamente en una nueva distribución de la energía que permite el desarrollo de potenciales vetados en el sistema anterior, como ocurrió con la eclosión de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios, cuyo dominio del territorio había impedido el crecimiento y desarrollo de los posteriores dominadores del planeta.

Es así, mediante el barrido general, como la vida evoluciona hacia estructuras más complejas y heterogéneas.

En el daño está la penitencia.

En relación a esto, la idea de que la vida es una rareza o, más allá, una exclusividad de este punto del Cosmos sólo demuestra lo enfermizo que resulta el pensamiento antropocéntrico, al considerarse el humano terrícola como el objetivo máximo de la Creación lo cual ha de ser, por tanto, garantía suficiente de supervivencia física. La Tierra tiene todo el tiempo que le conceda el universo para regenerarse una vez solucionado el problema del virus homo sapiens.

De acuerdo a la postura de Gray, por mucho que sea el conocimiento acumulado y por mucho que se acreciente el poder que deriva del mismo, el humano sigue siendo un animal sometido a unas leyes evolutivas que lo controlan y determinan sus instintos, como el resto de animales.

¿Son los humanos iguales al resto de animales? Se le podría objetar a Gray quela autoconciencia es una habilidad que no sólo permite manipular el mundo exterior, sino también controlar y dominar el interior; he ahí lo que capacita al ser humano para ser dueño de su destino.

Si algo debemos aprender de los antiguos mitos relacionados con los ciclos de eterno retorno, es que las circunstancias externas permanecen sobre cualquier intento de manipulación directa, como si de la película El día de la marmota (o Atrapado en el tiempo en España) se tratase. La transformación efectiva ha de discurrir por los mundos interiores.

Sólo así podrá la especie humana hacer frente al duro invierno y a un mañana sombrío.

.

(original para www.alponiente.com)