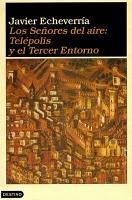

Hay muchos y variados textos que se empeñan en establecer (más allá de la tecnología) aquello que sea Internet, y uno podría pensar que entre tanta palabrería sacará algo en claro. Sin embargo, los sesudos analistas que se enfrentan al tema se obsesionan por la vía descriptiva (como los filósofos platónicos o los positivistas ortodoxos de la escuela de Hume), todo ello mientras los usuarios/consumidores hacen y descubren sus propios usos de lo digital, orientados en su mayoría a la resolución de problemas cotidianos. Aquí empiezo una serie de reseñas sobre libros acerca del mundo que nos sobrevendrá, una especie de nuevo historicismo que no se conforma con establecer una pauta para la historia, sino que se ocupa del presente y del inmediato futuro como si fueran lo mismo: hoy le toca el turno a Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno (1999) de Javier Echeverría.

Hay muchos y variados textos que se empeñan en establecer (más allá de la tecnología) aquello que sea Internet, y uno podría pensar que entre tanta palabrería sacará algo en claro. Sin embargo, los sesudos analistas que se enfrentan al tema se obsesionan por la vía descriptiva (como los filósofos platónicos o los positivistas ortodoxos de la escuela de Hume), todo ello mientras los usuarios/consumidores hacen y descubren sus propios usos de lo digital, orientados en su mayoría a la resolución de problemas cotidianos. Aquí empiezo una serie de reseñas sobre libros acerca del mundo que nos sobrevendrá, una especie de nuevo historicismo que no se conforma con establecer una pauta para la historia, sino que se ocupa del presente y del inmediato futuro como si fueran lo mismo: hoy le toca el turno a Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno (1999) de Javier Echeverría.Este matemático emplea con total soltura la jerga de los filósofos para hacer eso que tanto les gusta a los intelectuales: examinar minuciosamente un fenómeno desde todos los puntos de vista, describiendo con todo detalle sus propiedades y funciones para acabar dejándolo todo tal como está. Y si no ahí quedan las 150 primeras páginas del libro, dedicadas a enumerar las propiedades intrínsecas de Telépolis o Tercer entorno, el nuevo espacio social que está levantando la tecnología. Algunas de ellas son tan ciertas y evidentes que cuesta creer que sea necesario dedicar tanto trabajo a argumentarlas:

-Las dos primeras son matemáticas (de las que se ocupa con preferencia como matemático que es): Distalidad y Reticularidad

-Diez propiedades físicas (no viene al caso relacionarlas)

-Cuatro epistémicas (tampoco es cuestión de entretenerse en ellas dado la poca atención que les presta el autor)

-Cuatro sociales (las que pueden influir sobre la creación y consolidación de un espacio social democrático e igualitario que mejore nuestras democracias): Heterogeneidad, Transnacionalidad, Interdependencia y Consumismo.

De todas ellas se centra especialmente en las cuatro últimas, porque son las que pueden permitir una mayor participación democrática y con igualdad de oportunidades en un espacio social marcado hoy en día por la ley de la jungla. En esto Echeverría se apunta claramente a la corriente ingenua de Al Gore, quien concebía --allá por los primeros noventa del siglo XX-- que una apuesta decidida por las tecnologías de la comunicación potenciarían la calidad de nuestras democracias; algo así como el mito de la autogestión y la participación asamblearia encauzados desde el lado de las leyes y de la economía social. Sin embargo, tanta ingenuidad no le impide ofrecer dos acertados diagnósticos de la situación real: el primero que estamos abocados a una sociedad global sin Estado mundial (p. 126), por lo que no cabe esperar que los gobiernos acepten coordinarse en instituciones supranacionales para administrar bien Internet. Eso no sucederá por la sencilla razón de que los políticos no van a diseñar leyes y organismos que les superen por arriba en competencias y poder. El segundo la transferencia de poder provocada por el eclipse del monopolio de los Estados-nación en la emisión de papel moneda por parte de las empresas propietarias de las principales tarjetas de crédito, con las cuales se realizan cada vez mayor número de transacciones, igual que en su momento el abandono el oro como medio de pago supuso un cambio de fase en el comercio mundial del primer capitalismo.

Su teoría general presenta tres entornos (natural, urbano y tecnológico) surgidos sucesivamente, subsumiendo al precedente, en un esquema simplificador de carácter evolucionista, concebido de antemano para oponer las propiedades del tercero con las de los otros dos. ¿Y si no a qué viene señalar la importancia de la distalidad como propiedad clave del primer entorno cuando ese va a ser el argumento para definir el tercero? Entre el primero y el segundo entornos hay una enorme confusión de elementos, cuyos contenidos saltan de uno a otro en función de la argumentación, pues eso resulta secundario para el objetivo de la obra.

Antes de entrar en materia Echeverría sostiene una leve escaramuza conceptual con Manuel Castells a propósito de la definición de espacio social: según este último es la simultaneidad y no necesariamente la contigüidad (distinguiendo entre el soporte material de las prácticas que permiten la simultaneidad de la noción de contigüidad porque de lo contrario no podría aplicar su definición de espacio social --formulada en 1972-- a la tecnología informática) lo que caracteriza estos fenómenos. Echeverría, en cambio, cree que la simultaneidad no es un requisito del espacio social, sino que la tradición y la historia también conforman espacios sociales (sus ejemplos no tienen nada que ver con lo que dice Castells), de manera que el Renacimiento se podría considerarse como tal. La cosa es que los dos hablan de espacio social pero se enredan en matices teóricos tan secundarios que se pierde de vista la utilidad y la importancia de la definición.

Y aunque el usuario/consumidor crea que sí, el Tercer Entorno no equivale exactamente a Internet, porque «quienes centran sus análisis exclusivamente en Internet pierden de vista que hay otras redes telemáticas, como Milnet o Swift, que no son civiles ni de uso público, pero tienen gran importancia estratégica, económica y financiera» (p. 149). Esa es la razón para proponer su propia terminología, aunque luego la inmensa mayoría de los ejemplos y los casos concretos los saque de Internet. Por otra parte, ¿qué relevancia tiene considerar esas otras redes privadas/cerradas si los usuarios/consumidores las desconocen, les importan un pito su existencia y aun así se las apañan para hacer lo que tienen que hacer en Internet? Todavía no sabemos qué opina esta gente de los usos cotidianos de Internet.

En la segunda parte, mediante el método de la "instanciación canónica" repasa cómo el Tercer Entorno modifica y modificará aún más nuestras vidas y costumbres, a saber: la guerra, la banca, la ciencia, la policía, la delincuencia y, especialmente, el ocio, la educación, el trabajo, la medicina, la escritura [el hipertexto], el arte, el periodismo, incluso el cuerpo... Ni siquiera la arquitectura se libra en su homónimo digital en un apartado bastante surreal. Me pregunto qué tono, qué metáforas y qué profecías habría empleado el autor de existir Second Life (aparecida en 2003 y hoy agonizando sin apenas dejar huella) en el momento de escribir el libro.

El problema es que Telépolis se halla bajo un gobierno neofeudal, gestionado con mano de hierro por las multinacionales, por lo que se trataría de superar esta fase para convertirla en una democracia global, igualitaria e inédita (nuevamente el tufillo evolucionista y el ingenuismo Al Gore), y a esa labor dedica la tercera parte del libro. Aquí asoma definitivamente el historicismo del tecnócrata: una teoría de la historia de Internet en la que los acontecimientos culminan en un Nuevo Orden Global que superará a todos los precedentes. Por descontado, el autor es el encargado de advertirnos de los peligros en semejante empeño y, según el caso, retirar la venda de nuestros ojos.

Este último bloque, acerca de las posibilidades de conversión de Telépolis en un espacio democrático, es el más lunático y utópico. Para empezar, realiza unas sorprendentes reflexiones sobre la individualidad: en el Tercer Entorno --afirma-- se puede hablar de identidad individual si se cumplen... las 20 propiedades enunciadas en la primera parte (p. 340), y que ésta se expresa mediante la dirección de correo electrónico y la dirección de la página web personal. Descontando el hecho de que en 1999 parecía que todo el mundo aspiraba a una página personal (algo que el tiempo ha desmentido) y que la Web 2.0 no había eclosionado, es increíble que ni mencione el hecho de que la identidad digital se caracteriza por ser poliédrica: nos construimos cada vez que nos registramos en un sitio o a un servicio. La identidad digital se diferencia de la analógica en que es plural, y es absurdo vincular su existencia al mero requisito formal de las 20 propiedades.

Este último bloque, acerca de las posibilidades de conversión de Telépolis en un espacio democrático, es el más lunático y utópico. Para empezar, realiza unas sorprendentes reflexiones sobre la individualidad: en el Tercer Entorno --afirma-- se puede hablar de identidad individual si se cumplen... las 20 propiedades enunciadas en la primera parte (p. 340), y que ésta se expresa mediante la dirección de correo electrónico y la dirección de la página web personal. Descontando el hecho de que en 1999 parecía que todo el mundo aspiraba a una página personal (algo que el tiempo ha desmentido) y que la Web 2.0 no había eclosionado, es increíble que ni mencione el hecho de que la identidad digital se caracteriza por ser poliédrica: nos construimos cada vez que nos registramos en un sitio o a un servicio. La identidad digital se diferencia de la analógica en que es plural, y es absurdo vincular su existencia al mero requisito formal de las 20 propiedades.Pero el mayor patinazo conceptual lo comete Echeverría cuando se empeña en caracterizar Telépolis como una ciudad en todas sus dimensiones: compara el callejero urbano tradicional con el Sistema de Nombres de Dominio (DNS) de Internet (p. 349), como si para los usuarios/consumidores conocer este servicio en sus pormenores fuera un requisito para desplazarse por la red. Ningún ciudadano necesita saber cómo está trazado el cableado eléctrico para moverse por su ciudad; el auténtico callejero de Internet se encuentra en la interfaz del usuario, compuesto por sedes web, incluyendo los sitios con más tráfico o más de moda. Aquí es donde asoma con más claridad la distorsión de base de toda la metáfora (de la mayoría de las metáforas tecnócratas): aunque afirma que su objetivo son los aspectos sociales en la práctica se limita a confrontar fenómenos sociales del Segundo Entorno con elementos tecnológicos del tercero (cuyos equivalentes «analógicos» son completamente desconocidos para el usuario/consumidor). Este desplazamiento es en realidad una distorsión muy común en este tipo de libros: manejar el nivel tecnológico como si se tratara del aspecto social del Tercer Entorno, algo así como el equivalente moderno al objeto de estudio de la sociología tradicional. Yo aún diría más: es uno de los síntomas propios del historicismo tecnócrata.

La mayoría de filósofos de la ciencia y de la sociedad siguen fascinados por el omnipresente no-lugar que es Internet, y a ello dedican sus textos y sus alambicadas metáforas, a cual más paradójica y poética. Es habitual que en esos delirios olviden al usuario/consumidor, sus prioridades, sus reacciones, sus preferencias, el uso real que le dan a esa entidad intangible que ellos se empeñan en acotar exclusivamente mediante la lógica. Wittgenstein, de entre lo poco con sentido que dejó escrito, decía que la filosofía consistía básicamente en perplejidades irresolubles de la existencia que deslumbran a los seres humanos, cuya reacción instintiva suele ser teorizar --para llenar el vacío de su respuesta-- y dotarlas de trascendencia. Parece que los tecnócratas transitan por el mismo camino ¿o acaso nunca lo abandonaron?

Si todo indica que Internet y su tecnología están generando un nuevo espacio social ¿por qué no estudiar los fenómenos que se desarrollan en él --con sus particularidades y similitudes-- en lugar de limitarse a enumerar los cambios a los que cada sector deberá enfrentarse? ¿A qué viene este énfasis entre profético y metodológico? ¿Por qué no centrarse, por ejemplo, en las nuevas formas de socialización mediante tecnología interpuesta? ¿Hasta qué punto la psicología social y la pedagogía deberán modificar sus premisas fundamentales?

Que el lector no espere encontrar en Los Señores del aire: Telépolis y el Tercer Entorno un análisis de los usos sociales de la tecnología, porque de eso hay más bien poco; todo lo llena la obsesión cartesiana por desmenuzar mediante el lenguaje y la dialéctica un fenómeno en todas sus propiedades y métodos (como si fuera una declaración de constantes en programación orientada a objetos). En definitiva, un texto con todas las virtudes de un buen ensayo y un solo defecto: carecer de utilidad. Los libros envejecen deprisa, pero los del género historicista tecnócrata el doble: este tiene apenas diez años y ya parece un cadáver embalsamado.