Todavía recuerdo el escalofrío que sentí aquella tarde de verano del 92 cuando, junto a mi compañero, el doctor Juan Pedro López-Bote, comprobé cómo aquella vacuna formada por un virus recombinante protegía de sufrir artritis a unas pequeñas ratitas blancas de la cepa (raza) Lewis. La vacuna, que posteriormente comprobamos que también era efectiva una vez inducida la enfermedad, estaba constituida por el virus de la vacuna, también llamado Vaccinia y que es un pariente lejano del de la viruela, al que le introdujimos en su genoma la secuencia de una proteína bacteriana sospechosa de estar involucrada en el inicio (etiología) y desarrollo de la artritis en rata y, por extensión, en la artritis reumatoide humana.

Midiendo el desarrollo de la artritis en patas y cola comprobamos cómo aquellas ratas tratadas con nuestra vacuna apenas sufrían artritis, y aquellas que sí la padecían, tenían un cuadro mucho más suave, con remisión de la inflamación en mucho menos tiempo. Este trabajo constituyó la investigación de la que todavía hoy me siento más orgulloso. Al escalofrío de emoción inicial le siguió la publicación de dos interesantes artículos en revistas prestigiosas internacionales (Infection and immunity y Arthritis and Rheumatism). Poco después de estos resultados tuve, por motivos académicos, que abandonar el proyecto e irme a Heidelberg (Alemania) a realizar un “Postdoc” como investigador senior al Centro Alemán de Investigaciónes Oncológicas (DKFZ ó Deutsches Krebsforschungszentrum, para quien se atreva a leerlo…). Sin embargo, aquellos resultados obtenidos y publicados en 1993 y 1994 perduraron en el tiempo hasta el punto de que, casi una década más tarde, uno de los más prestigiosos inmunólogos del mundo, el doctor Irun R. Cohen del Instituto Weizmann de Israel, envió a un becario hasta mi laboratorio para hacerse con una muestra de nuestro virus recombinante. Curiosamente, y esto es ya otra historia que merecería publicarse en otro sitio (un juzgado de guardia, por ejemplo…), poco después de la visita de aquel becario en el 2002, aparece un artículo en una de las revistas más importantes de inmunología, Journal of Immunology, con el título y el contenido del artículo casi idéntico a nuestro trabajo realizado diez años atrás. Lo más gracioso del tema, por llamarlo de alguna forma, es que al contactar con el doctor Cohen para pedirle explicaciones de por qué ni siquiera hace referencia a nuestro trabajo, siendo obvio que lo había seguido con sumo detalle, me despachó con un “lo siento muchísimo, fue un despiste de nuestro editor”. Según este individuo, al quitarse una frase del texto se borró, por casualidad, la referencia a nuestro trabajo. Me imagino que el hecho de que el último firmante del artículo fuera Irun Cohen dio confianza a los editores del J. of Immunology que no comprobaron si ya existía un trabajo similar publicado con anterioridad. Lo más curioso de todo es que, a día de hoy, la teoría que motivó nuestro trabajo en 1990, donde implicábamos a la proteína de la bacteria Mycobacterium tuberculosis, utilizada en la elaboración de nuestra vacuna, en la etiología de la artritis reumatoide ha perdido todo interés y credibilidad. Cosas de la ciencia…

¿Por qué toda esta “batalla”? Principalmente, para ilustrar dos aspectos de la ciencia; por un lado, la lucha continua que supone conseguir el reconocimiento de la colectividad científica internacional. Por otra parte, para reflejar la satisfacción que supone ser consciente de haber dado un paso importante en la consecución del conocimiento universal. Este último aspecto justifica con creces lo acontecido un 28 de febrero de 1953 en la ciudad de Cambridge. En el pub The Eagles, los clientes, en su mayoría investigadores del cercano y prestigioso laboratorio Cavendish, asistieron a la revelación que cambiaría el futuro de la biología: dos jóvenes científicos con aspecto algo desaliñado entraron en dicho local y uno de ellos, Francis Harry Compton Crick, manifestó “a grito pelado” “Hemos encontrado el secreto de la vida”… Con este anuncio algo pretencioso del exfísico experto en minas magnéticas, como demostró durante la segunda guerra mundial, arrancó la breve historia contemporánea en biología molecular. El descubrimiento científico -que mostraba cómo dos hebras complementarias constituidas por uniones específicas de unos monómeros denominados Nucleótidos, se unían formando una doble hélice- se publicó el 25 de abril de 1953 como una breve nota en la prestigiosa revista científica Nature. Curiosamente, esta misma revista publica hoy mismo una treintena de cartas y otros documentos del laureado biólogo molecular -más tarde convertido en neurobiólogo en el Instituto Salk para Estudios Biológicos de la Universidad de San Diego, California- que revelarían la lucha sin cuartel (y sin escrúpulos) para alcanzar el reconocimiento mundial de su trabajo –aunque para ello fuera preciso “tomar prestados” resultados de otros científicos, de otros compañeros y compañeras-.

Watson y Crick

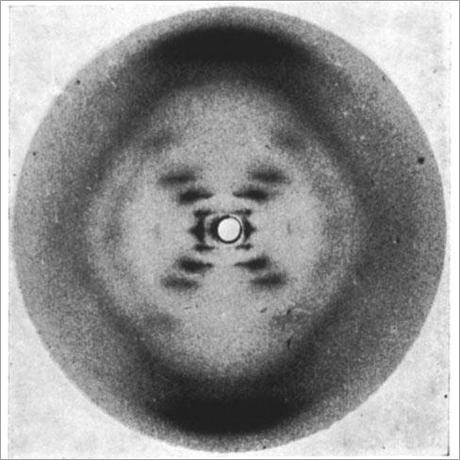

Junto a Crick, firmaba dicha nota su jovencísimo compañero (25 primaveras…) James Dewey Watson. Apoyando el descubrimiento, presentaron en ese trascendental número de Nature dos artículos más extensos Maurice Hugh Frederick Wilkins y Rosalind Elsie Franklin, de la Universidad de Cambridge. Wilkins, colaborador directo de Watson y Crick, compartiría con ellos la fama del premio Nobel otorgado nueve años más tarde. En cuanto a la malograda Rosalind Franklin, la suya es una página más de las injusticias que la historia ha cometido con las mujeres de ciencia; fue la autora de la vital Figura 51, fotografía de rayos X de la forma B del ADN que mostraba claramente el patrón regular de lo que acabó manifestándose como una doble hélice. Esta figura, junto con otra que mostraba la forma A, fue clave para el éxito en el establecimiento del modelo molecular de ese ADN. Sin embargo, Franklin tuvo que cargar con el menosprecio de su compañero, Wilkins. Éste, sin el consentimiento de su autora, mostró los resultados de difracción de rayos X a Watson y Crick y colaboró con ellos, que no hicieron un solo experimento, hasta conseguir dejar a Rosalind en un segundo plano.

Rosalind FranklinFotografía 51Fotografía 51

A pesar de estar hablando de la segunda mitad del siglo pasado y de uno de los países más desarrollados de la época, las condiciones en las que se desenvolvían las mujeres científicas distaban mucho de ser las que hoy día consideramos mínimamente aceptables. Existían, y eso que hablamos del King’s College de Cambridge, salas de café reservadas exclusivamente para hombres. Por otra parte, Watson, a pesar de deberle gran parte de su éxito, se refiere a Franklin como “Rosy” y lo único que parecía preocuparle de ella era “¿cómo sería si se quitase las gafas e hiciese algo distinto con su cabello?” Años más tarde, demasiado tarde, admitiría muchos de sus errores y comprendió “las luchas a las que debe enfrentarse una mujer inteligente”. Sin embargo, como solía decir mi abuela, “la cabra tira pal monte”, y en su último libro de divulgación científica, “ADN”, escribió sobre Rosalind Franklin en los siguientes términos: “Franklin era una científica obsesivamente profesional. Lógica y precisa, era impaciente con los que actuaban de otra manera y era dada a las opiniones duras. En una ocasión tildó a su director de tesis doctoral de estúpido, intolerante, mentiroso, maleducado y tiránico… A veces, al final de un duro día de trabajo, cambiaba la bata por un elegante vestido de noche y desaparecía en la oscuridad”. Cuesta mucho imaginarse a Watson describir en tales términos a compañeros varones, aunque cambiáramos lo del “elegante vestido de noche” por “elegante traje y corbata”. Además, en el libro mencionado anteriormente deja patente su apoyo en todo momento a Wilkins en su lucha sin cuartel contra Franklin. Por desgracia, aunque por morbosa suerte para Watson, Crick y Wilkins, Rosalind Franklin moriría en 1958 en Londres, a la edad de 37 años, cuatro antes de la entrega del Nobel en Fisiología y Medicina a sus tres compañeros. Como norma, la Comisión Nobel no ofrece un mismo premio a más de tres personas. Si Franklin no hubiera muerto, el propio Watson se plantea el dilema de ¿a quién habría dejado fuera del Nobel la Academia sueca? Una posible solución hubiera sido que Wilkins y Franklin hubieran compartido el premio en Química. Otro dato triste, por si acaso no ha quedado convenientemente reflejada la misoginia de la época, es que el nombre de Rosalind Franklin no apareció en ningún momento de la entrega de los Premios Nobel de aquel momento. Por último, y para poner una nota humana a todo este despropósito, Francis Crick y su esposa, Odile, acabaron siendo muy amigos de Rosalind. Tras varias operaciones que no consiguieron reducir el cáncer que padecía, la brillante química-física convaleció en Cambridge junto al matrimonio Crick hasta poco antes de su muerte. Fuera como fuese, el descubrimiento de la doble hélice reveló una drástica realidad para muchos religiosos de la época: “La vida sólo era cuestión de física y química, aunque extraordinariamente organizada”.

Estructura del ADN. Foto 51

Ahora, como si de un culebrón de 60 años de emisión se tratara, quizá para hacer justicia, poética o prosaica, desde el despacho de otro Nobel, Sydney Brenner, que compartió laboratorio con Francis Crick desde mediados de los años 50 y durante dos décadas, salen a la luz cartas y documentos íntimos varios, que aportarán otra perspectiva subjetiva a la eterna lucha por la eternidad –si me permiten el juego de palabras- y que descansarán, para curiosos y estudiosos en la biblioteca del laboratorio Cold Spring Harbor, laboratorio neoyorquino que, curiosamente, llegó a estar dirigido por su compañero James Watson hasta que, quizá con la cabeza ya en otros derroteros, fuera destituido por afirmar alegremente que los negros son menos inteligentes. Lo dicho, la polémica ha sido siempre una constante en la vida de estos dos genios.

JAL -(CBMSO)

DIVULGACIÓN CIENTÍFICA A 04 DE OCTUBRE DE 2010

ENTRE PROBETAS (Píldoras científicas en 2 minutos). Radio 5

A HOMBROS DE GIGANTES Radio 5

MADRI+D TV (Divulgación científica con cara, e imágenes, en 3 minutos)