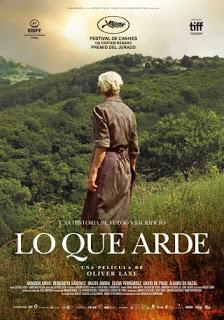

Oliver Laxe, parisino de padres gallegos, parece haber tomado bien la medida al ecosistema paranoico-crítico que lleva años atrincherado en el Festival de Cannes (y que, dicho sea de paso, amenaza con convertirse en reserva para cierta especie de cronistas cinematográficos), donde le han premiado todos sus largometrajes. O que arde (2019) demuestra por tercera vez que Laxe domina a la perfección una variante del estilo (más estético que narrativo) que encumbró en su momento a Kaurismäki --El hombre sin pasado (2002), Le Havre (2011)--, a Kiarostami con El sabor de las cerezas (1997) o incluso a Lunguin con la efímera Taxi blues (1990). Filmes todos ellos donde se prioriza una mirada amarga y/o desencantada sobre la decadencia del mundo contemporáneo y en los que se abre paso una reivindicación humanística de ciertos valores en retroceso que --de forma inexplicable para mí-- más de doce y más de veinticuatro confunden con la sensibilidad, la ternura, la piedad o la delicadeza (y que, casi de forma automática, designan como un recurso personal y meritorio de su director, que de esta manera queda vindicado como un notario crítico que avala con exquisita pulcritud el declive social en el que estamos inmersos). Son filmes que funcionan como relato ejemplar, con un punto de vista alternativo, cierta experimentación formal y un indisimulado gusto por el detalle; el único inconveniente es que requieren una gran predisposición por parte del espectador, un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer.

Oliver Laxe, parisino de padres gallegos, parece haber tomado bien la medida al ecosistema paranoico-crítico que lleva años atrincherado en el Festival de Cannes (y que, dicho sea de paso, amenaza con convertirse en reserva para cierta especie de cronistas cinematográficos), donde le han premiado todos sus largometrajes. O que arde (2019) demuestra por tercera vez que Laxe domina a la perfección una variante del estilo (más estético que narrativo) que encumbró en su momento a Kaurismäki --El hombre sin pasado (2002), Le Havre (2011)--, a Kiarostami con El sabor de las cerezas (1997) o incluso a Lunguin con la efímera Taxi blues (1990). Filmes todos ellos donde se prioriza una mirada amarga y/o desencantada sobre la decadencia del mundo contemporáneo y en los que se abre paso una reivindicación humanística de ciertos valores en retroceso que --de forma inexplicable para mí-- más de doce y más de veinticuatro confunden con la sensibilidad, la ternura, la piedad o la delicadeza (y que, casi de forma automática, designan como un recurso personal y meritorio de su director, que de esta manera queda vindicado como un notario crítico que avala con exquisita pulcritud el declive social en el que estamos inmersos). Son filmes que funcionan como relato ejemplar, con un punto de vista alternativo, cierta experimentación formal y un indisimulado gusto por el detalle; el único inconveniente es que requieren una gran predisposición por parte del espectador, un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer.O que arde explica una historia mínima, apenas desarrollada, a base de momentos definitorios (a veces por una simple frase del diálogo, por un encuadre o una mirada) que sugieren algunos sobreentendidos críticos, los cuales probablemente sean la auténtica motivación de la historia. Aun así, Laxe sucumbe a la tentación de arrancar la película con una escena convencional, con una planificación directa y sencilla, en las antípodas de las que vendrán después, facilitando al espectador la información que necesitará para comprender los silencios, las elipsis y los sobreentendidos que marcarán la historia. Es como si desconfiara de la propia capacidad del guión para revelar convenientemente y a tiempo las claves dramáticas que lo sostienen; y sin embargo, estoy persuadido de que, sin esa escena inicial, se mantendría en vilo al espectador, enganchado a un relato en el que se omiten deliberadamente las motivaciones de los personajes (porque lo normal es que se declaren al final). Otra cosa es que eso no suceda, quizá para no quebrar ese aura rousseauniana del mundo rural gallego que el relato consigue evocar con gran cuidado.

El guión sugiere claramente una imagen mítica mundo tradicional gallego, amenazado desde múltiples frentes, un repositorio cultural de autenticidades casi perdidas donde son precisamente sus misántropos protagonistas sus últimos representantes vivos, depositarios de una sabiduría echada a perder por el progreso, la técnica o la degradación de los valores. Son esas personas de motivos no declarados las únicas que aún parecen conectar con ese mundo en desaparición; y aunque ya no practican los oficios tradicionales ni se guían por los hábitos de esa cultura ancestral, son capaces de hacer ver al espectador qué es lo que está acabando con él: los incendios, desde luego, pero también el turismo rural o la talas industriales. El conjunto resultante exhibe una peligrosa equidistancia, como si a la misma altura que los pirómanos hubiera que colocar otras iniciativas que, sobre el papel, son capaces de ser sostenibles. Son indicios que Laxe deja caer aquí y allá, dejándolos sin desarrollar, sin preocuparse de sincronizarlos con la trama principal; representaciones simbólicas que aparecen y desaparecen (una manera sutil de establecer su naturaleza fugaz: cada vez es más difícil detectarlos, comprenderlos y/o encontrarlos), estableciendo de paso una pauta para la narración (lo importante son los detalles al margen, no la historia principal). Es en ese juego de sugerencias y reminiscencias no mencionadas donde Laxe se hace fuerte y se reinvindica como cineasta delicado, sutil, perspicaz... exigente.