(de Alfredo Moreno)

Él[*] sólo suministraba la ilusión. Ahí es donde el cine se pone divertido. Utilizas espejos, eres como un mago sacando conejos de chisteras.

Él[*] sólo suministraba la ilusión. Ahí es donde el cine se pone divertido. Utilizas espejos, eres como un mago sacando conejos de chisteras.

Billy Wilder.

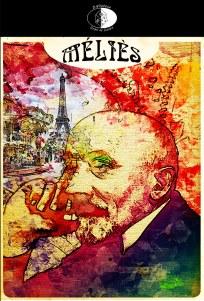

Georges Méliès no inventó el cinematógrafo; hizo mucho más que eso: inventó el cine.

La figura de Méliès emergió, como el héroe de un antiguo serial de aventuras, en el instante justo, en el momento crucial para salvar al cine de una muerte prematura, de una desaparición en exceso temprana. Consumido el efecto sorpresa, acostumbrada la masa que durante los primeros tiempos había abarrotado las proyecciones a la continuada observación de insulsas escenas de la vida cotidiana o de impersonales estampas urbanas o campestres, simples postales en movimiento, los hermanos Lumière, convencidos de las nulas posibilidades comerciales del cinematógrafo, pretendieron emplearlo como instrumento puramente técnico al servicio exclusivo del conocimiento científico y de los avances tecnológicos. En la otra orilla del Atlántico, la implacable avaricia de Thomas A. Edison había sembrado de férreos y costosísimos derechos económicos la explotación del cine en la Costa Este (propiciando así el inminente descubrimiento de Hollywood) y reducido su condición a la de mera atracción de feria, objeto de clandestino y casi onanista disfrute para todo espectador que, siempre de uno en uno, se introdujera en una barraca de madera, tras una manta que oficiara de precario biombo o en la trastienda de un colmado o de una farmacia para escrutar a través de un agujerito cual Norman Bates espiando a Marion Crane en Psicosis ( Psycho, Alfred Hitchcock, 1960) un puñado de anodinos fragmentos de película de escasa trascendencia.

En este contexto precozmente decadente, George Méliès irrumpió con el entusiasmo de un visionario, con la clarividencia de un iluminado, para inventar el cine. No el cinematógrafo sino el cine, el ritual, la liturgia de ir al cine. El cine como concepto, el pacto silencioso entre cineasta y público, ese contrato implícito que une al creador con el destinatario de sus fantasías en cuyas cláusulas se acuerda que el autor construirá de la nada todo un universo ficticio de hermosas mentiras que jugará a hacer pasar por reales, que el espectador aceptará creer mientras dure la proyección sin preguntarse cómo o por qué, renunciando a resolver el misterio, a dejarse revelar el truco. A partir de una inagotable imaginación y de un inmenso bagaje de conocimientos técnicos y artísticos sobre el mundo del teatro, las variedades, la magia y el ilusionismo, con espíritu pionero, pleno del candor y de la ingenuidad que también le son propios, con el hambre del descubridor de nuevos horizontes, con la convicción absoluta de que el cine era precisamente la más importante de las artes al comprenderlas todas, Méliès dotó al nuevo medio de uno de sus ingredientes primordiales, de su componente definitivo, hoy más que nunca en cuestión: la ilusión. En su cine, la sorpresa agotada en sí misma y progresivamente diluida por efecto de la repetición se vio arrinconada por la magia, por el hechizo del juego, de la combinación de imágenes, por la ansiedad de saber qué vendría después, en cada plano, tras cada secuencia. La sorpresa cedió su sitio al asombro. Méliès dio a luz eso que Cabrera Infante denominó shock latente, y que de sus películas pasó a Buster Keaton y a Un perro andaluz (1929) o La edad de oro (1930) de Luis Buñuel, que moldeó la personalidad artística de Orson Welles, que impregnó la filmografía de Alfred Hitchcock, quien le raspó el elemento maravilloso para racionalizarlo, estructurarlo según cierta lógica (convenientemente eludida cuando le convenía) y hacerlo su estilo bautizándolo como suspense, que influyó en Ingmar Bergman y en Andrei Tarkovski, en el neorrealismo italiano, en Federico Fellini, en la nouvelle vague y, a través de todos ellos, en su producto natural, Woody Allen (aunque su fórmula se adereza con no pocas gotas de esencia de Billy Wilder, Bob Hope y Groucho Marx).

De niño, Georges Méliès ya mostraba innatas aptitudes para el dibujo, la pintura, la caricatura y la escultura, así como una acusada inclinación por el teatro, los decorados y la puesta en escena. Desde los siete años, cuando empezó a recibir una educación clásica y de base literaria en el parisino Liceo Michelet, alternó sus estudios con su pasión por los guiñoles y el diseño de escenas fantásticas (primigenios s toryboards) que transcurrían en paisajes extraños, en palacios de ensueño o en atmósferas de pesadilla. Al regreso del servicio militar, durante el que persistió en el dibujo y se lanzó de lleno a la pintura, sus ansias artísticas se vieron momentáneamente frustradas: opuesto a que ingresara en la Academia de Bellas Artes, su padre le obligó a emplearse en el negocio familiar, una fábrica de zapatos de lujo. Con ello, papá Méliès proporcionó involuntariamente a su hijo la segunda vertiente de su poliédrica personalidad cinematográfica, el gusto, la atracción por la maquinaria. Interesado desde siempre por los engranajes y la utilería asociados al mundo del teatro, en la fábrica de zapatos Méliès, en el número 5 de la calle Taylor del distrito 10 de París, Georges se ejercitó en el mantenimiento y la reparación de las máquinas de la empresa, desarrollando una pericia que le permitió perfeccionar algunas de ellas, mejorar su rendimiento y alargar su vida útil, destreza que resultaría fundamental en su carrera como cineasta total.

El tercer pilar de su formación, el gusto por las fantasmagorías, por la pantomima, la comedia y el ilusionismo, lo adquirió por vía indirecta. Desplazado a Gran Bretaña en 1884 para aprender inglés, sus por entonces escasos conocimientos en la lengua de Shakespeare le llevaron a frecuentar el Egyptian Hall londinense, una suerte de teatro de variedades dirigido por el célebre ilusionista John Nevil Maskelyne (1839-1917) en cuyo escenario la acción era más importante que las palabras. Inventor de la máquina de escribir que lleva su apellido, Maskelyne fue además el padre de Jasper Maskelyne (1902-1973), uno de los magos más famosos del siglo XX, al que, entre otros méritos, se atribuye una importante contribución a las armas británicas en el frente egipcio de la Segunda Guerra Mundial, en el que utilizó sus habilidades profesionales para idear elaboradísimos e ingeniosos trucos de imaginería e ilusionismo con los que confundir y engañar al espionaje y los aviones de reconocimiento alemanes e italianos. Asiduo espectador de los espectáculos de sombras chinescas, linterna mágica, ilusiones ópticas y discos estraboscópicos del Egyptian, Méliès comenzó a adaptar y ensayar algunos números de ilusionismo vistos y aprendidos en las funciones de Maskelyne, y a su vuelta a Francia se convirtió en público habitual del teatro de ilusiones de París, fundado por el mítico Robert Houdin. Durante aquel corto periodo, Méliès alternó las visitas al teatro, los ensayos y su descubrimiento del humor gracias a los monólogos del cómico Galipaux y a los montajes de la Comédie Française (el mismo Méliés representó números humorísticos de su invención en el museo Grévin y en el teatro de la galería Vivienne de París) con el ejercicio del periodismo y su profesión de caricaturista. Su gran oportunidad llegó en 1888 con la compra del teatro de ilusiones de Robert Houdin, cuya dirección, además de actuar repetidamente en su escenario, ejerció hasta 1923.

El cine, el medio a través del que Georges Méliès encontraría el cauce definitivo para explorar sus inmensas capacidades creativas, llegó a su vida el mismo día de su nacimiento. Invitado por el propio Louis Lumière a la primera proyección pública del nuevo invento, el 28 de diciembre de 1895 en el número 14 del bulevar de las Capuchinas de París, y maravillado al observar las primeras animaciones, hizo de inmediato una oferta de compra o alquiler de uno de aquellos equipos para su teatro de ilusiones. La negativa de Lumière no le detuvo, y además de fabricar él mismo su primera cámara construyó en Montreuil el primer estudio cinematográfico, con paredes de cristal y escenario y maquinaria teatrales. Desde 1896, condicionado por la prohibición de las autoridades de filmar en la vía pública, empezó a producir, escribir, dirigir, a menudo protagonizar y montar las primeras películas con contenido puramente narrativo -sus primeras obras son La desaparición de una dama en el Robert Houdin ( L'Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin) y El castillo encantado ( Le manoir du diable)-, cintas que se nutrían de la forma de contar de la literatura y de la historia con la intención de ofrecer grandes experiencias dentro de lo que se conocería como géneros cinematográficos, plenas de ritmo y velocidad, dotadas de un universo repleto de terrores y risas, de diablos, esqueletos y fantasmas y de personajes entre lo simpático, lo patético y lo grotesco.

Méliès convirtió el teatro Robert Houdin en la primera sala de cine entendida como tal, un local con pantalla y butacas situado en el interior de un inmueble, y estrenó allí sus películas con enorme éxito. A partir de entonces su fama se multiplicó. Empezó a ser conocido como "el Julio Verne del cine", "el mago de la pantalla" o "el rey de la fantasmagoría", y no paró de hacer películas hasta el estallido de la Gran Guerra en 1914, con especial predilección por las fantasías aventureras y, en general, por todas aquellas historias que le permitieran evitar el vacío en el escenario y la lentitud en el ritmo narrativo. Así, la más popular de sus películas, Viaje a la Luna ( Le voyage dans la Lune, 1902), se compone de 13 minutos divididos en treinta escenas con abundancia de trucajes, como el empleo de maquetas y desplegables panorámicos horizontales y verticales, sobreimpresiones, planos estáticos, fundidos encadenados, cortes y alteraciones en el montaje y uso de la pirotecnia, o como la famosa imagen del cohete que se incrusta en el ojo del satélite. En la senda de este colosal triunfo de Méliès, Las aventuras de Robinson Crusoe ( Les aventures de Robinson Crusoe, 1902), Viaje a través de lo imposible ( Voyage à travers l'imposible, 1904) o A la conquista del Polo ( À la conquête du Pôle, 1911) -una de sus últimas películas y uno de sus más sonoros fracasos- siguen el mismo esquema argumental de protagonistas recién llegados a un entorno hostil, transcurso de aventuras diversas, fuga y recibimiento clamoroso en el retorno al hogar. Tras la aceptación y la fama vendrían la ruina, el olvido y las penurias económicas y vitales hasta su rehabilitación pública en 1928 gracias a Léon Druhot, director de la revista Ciné Journal, y Jean Mauclaire, cineasta y director de Studio 28.

Además de sus queridos autómatas, de la constante aparición en su filmes de diablos, hadas, gnomos, brujas, monstruos y espectros, del uso de maquinaria teatral convenientemente disimulada y de distintos procedimientos de prestidigitación, Méliès fue incorporando paulatinamente a su catálogo de artefactos de ilusionismo nuevos hallazgos producto de las posibilidades técnicas del nuevo invento, como la utilización de luz eléctrica en los rodajes, la doble impresión fotográfica, los fundidos y, sobre todo, la concepción creativa del montaje como medio para hacer más efectivos sus trucajes en la pantalla, cortando y uniendo distintos fotogramas para lograr la ilusión de continuidad de la acción en abierto desafío de las leyes de la materia y del tiempo. Se puede decir, por tanto, que si bien Georges Méliès no inventó el cinematógrafo, sí creó todo lo demás: el primer estudio, la primera sala de cine, los primeros rudimentos técnicos, los géneros cinematográficos, los guiones de raíz literaria, el montaje, la iluminación, la puesta en escena, la dirección de actores, el diseño de vestuario, el maquillaje y la peluquería, la tirada de copias, la distribución comercial (a través de su hermano logró introducir la marca Méliès en el mercado americano, en competencia con el trust Edison), el copyright... Incluso sufrió los primeros tijeretazos de la censura con motivo de su película El caso Dreyfus ( L'affaire Dreyfus, 1899), filme de apenas 12 minutos que narra el célebre caso de corrupción judicial del que fue víctima un militar de origen judío, un turbio suceso en que se mezclaron asuntos de espionaje con el odio antisemita de buena parte de la sociedad francesa.

Dibujo, pintura, escultura, teatro, escenografía, maquinaria, magia, ilusionismo, prestidigitación, comedia y la imaginativa exploración de las aplicaciones creativas del cine conforman la rica personalidad artística de Georges Méliès. Una condición que, lejos de enclaustrarse en los confines de la era de los pioneros como iniciador de todo lo que ha venido después, ha latido permanentemente en la historia del cine para mantener vivo un legado cuya huella puede reconocerse a simple vista en la filmografía de algunos de los más reconocidos maestros del arte cinematográfico. Un callado pero constante tributo a su primer autor, al hombre que lo empezó todo.

Todo el mundo adora sus ilusiones. Las necesitan como el aire.

El mago Almstead (Kenneth Mars) en Sombras y niebla ( Shadows and fog, Woody Allen, 1991).

Se ha apuntado que la larga sombra artística de Méliès sobrevuela varias de las principales corrientes cinematográficas y salpica la filmografía de algunos de los más reconocidos cineastas (Keaton, Buñuel, Welles, Hitchcock, Bergman, Fellini...) hasta desembocar, tal vez en apreciación a priori algo aventurada, en Woody Allen. Sin ir más lejos, el cine de David W. Griffith, al que tradicionalmente se atribuye la invención del lenguaje cinematográfico en los parámetros en que se ha desarrollado hasta hoy, y que decía haberse inspirado en la forma en que Charles Dickens estructuraba sus historias para configurar su particular estilo luego convertido en moneda corriente, no habría existido sin su ilustre precedente francés, el primero que buscó en la literatura munición narrativa para sus historias. Existe, en cambio, otro hilo conductor más directo y trascendental entre Georges Méliès y otros grandes cineastas como, por ejemplo, Woody Allen: la magia.

Como recuerda Natalio Grueso, amigo personal del sabio de Brooklyn, en su reciente Woody Allen. El último genio (Plaza y Janés, 2015), la primera gran pasión de Allen no fue el humor, sino la magia, hasta el punto de que su debut ante el público fue como mago y no como cómico. Incluso a día de hoy Allen, como su personaje de Sombras y niebla aunque con más éxito, obsequia a sus círculos íntimos con trucos de cartas o juegos con monedas. De niño frecuentaba El Círculo Mágico, un comercio dedicado al ilusionismo en la esquina de la calle 52 con Broadway, y devoraba libros de magia y prestidigitación y biografías de algunos de los mayores expertos en trucos y escapismo: Howard Thurston y Harry Blackstone, el gran Harry Houdini, cómo no, y, por supuesto, Robert Houdin. Cabe afirmar en un principio que la producción cinematográfica de Woody Allen le ha llevado, sin embargo, por otros derroteros, hacia otras obsesiones recurrentes que son las que trata en la mayor parte de sus filmes (el sentido de la vida, la muerte, la incomunicación, los altibajos en las relaciones de pareja, el sexo, el psicoanálisis, el humor, el azar...); no obstante, resulta curioso observar la gran cantidad de referencias a la magia y a los juegos de mentalismo e ilusionismo que siembran sus películas.

En Magia a la luz de la luna ( Magic in the moonlight, 2014) el protagonista es un ilusionista (Colin Firth), enemigo acérrimo de quienes creen en los fenómenos paranormales, que se empeña en destapar el truco que le permita desenmascarar a una hermosa joven que dice ser médium. La recreación que Allen hace del universo artístico del prestidigitador Stanley Crawford, que a su vez simula ser un mago chino, Wei Ling Soo, para barnizarse de exotismo ante su público, es de una meticulosidad y de una calidez propias de quien conoce muy bien y ama con fervor la época dorada del circo y de los grandes espectáculos de escapismo y prestidigitación. No es el único mago de la filmografía de Woody Allen: ahí está el Splendini que él mismo interpreta en Scoop (2006), este sí un mago bastante chapucero pero involuntario médium capaz sin pretenderlo de hacer volver espectros desde la misma barca de Caronte en pleno tránsito por la laguna Estigia; el doctor Yang de Alice (1990), proveedor de hierbas mágicas de Chinatown; el Gran Shandú de su fragmento para el tríptico Historias de Nueva York ( New York stories, Scorsese-Coppola-Allen, 1989); el mago Voltan (David Ogden Stiers) de La maldición del escorpión de Jade ( The curse of the jade scorpion, 2001), que hipnotiza a los protagonistas, dos investigadores de seguros (Helen Hunt y el propio Allen) que siguen la pista a un escurridizo ladrón; o el citado mago Almstead de Sombras y niebla, que ayuda al pobre Kleinman (Woody Allen) a burlar la muerte ocultándolo al otro lado de un espejo.

La presencia de la magia en el cine de Woody Allen no se limita a la inclusión esporádica de magos y prestidigitadores en los argumentos de sus películas. Además del tratamiento de la suerte como una especie de juego del destino en la que podría denominarse "tetralogía del azar" - Delitos y faltas ( Crimes and misdemeanors, 1989), Match point (2005), El sueño de Casandra ( Casandra's dream, 2007) e Irrational man (2015)-, el genio de Brooklyn construye tres de sus títulos más memorables en la línea de Georges Méliès, es decir, a través del ilusionismo y de la magia, diluyendo la frontera entre realidad e imaginación con la naturalidad y la sencillez de una imagen y su reflejo en un espejo.

En la espléndida Desmontando a Harry ( Deconstructing Harry, 1997) parte de un argumento de su admirado Ingmar Bergman, en particular de su película Fresas salvajes ( Smulltronstället, 1957), para construir una compleja y divertidísima reflexión sobre el proceso creativo y sus conexiones de ida y vuelta con la vida real. A la manera de otro de sus maestros, Luis Buñuel, en Ese oscuro objeto del deseo ( Cet obscur objet du désir, 1977), utiliza distintos actores y actrices para interpretar los mismos personajes en función de si se trata de su identidad real o bien de la proyección que el personaje de Allen, un novelista de éxito, ha hecho en sus libros de sus esposas, amantes, familiares, amigos y conocidos. Este continuo juego de identidades entre realidad y ficción se completa con un descenso a los infiernos de puesta en escena abigarrada y barroca no muy alejada de la recargada estética imperante en las películas de Georges Méliès situadas en mundos fantásticos, como El castillo encantado ( Le manoir du diable, 1896) o el propio Viaje a la luna ( Le voyage dans la lune, 1902), y con un lenguaraz Lucifer (Billy Crystal) próximo al demonio travieso y juguetón que aparece en El diablo negro ( Le diable noir, 1905). No en vano, Mefistófeles es el personaje más querido por el maestro francés, y el más presente en su filmografía.

En Midnight in Paris (2011) Woody Allen persiste en la misma línea de confusión entre realidad y fantasía, en esta ocasión a través de los viajes en el tiempo. Gil Pender, (Owen Wilson) se ve transportado cada noche a la misma hora al París bohemio de los años veinte, por cuyos locales transitaban Hemingway, Gertrud Stein, Cole Porter, Picasso, Buñuel o Dalí. Allen retoma ese espíritu pionero, esa frescura de los primeros tiempos del cine al mezclar distintos planos de ficción para confeccionar una obra libre de cualquier corsé científico, adscrita a ese candor inicial de las películas de Méliès en el que ni la lógica ni las concreciones de la realidad tienen ningún papel; sólo el encantamiento, el hechizo de un París ya desaparecido que habita espectral en sí mismo y posee el poder de cambiar la vida del protagonista, de proporcionarle un sentido a su existencia. Su melancólico tratamiento y su poder visual, en especial el empleo de la luz, emparentan de algún modo la película de Allen con esa atmósfera de ilusión y colorido propia de la linterna mágica o de los discos estraboscópicos de los tiempos previos a la invención del cine, un aire de sueño lúdico e irreal que supera las limitaciones del mundo de los cinco sentidos y transporta al espectador a un universo multidimensional que, sin embargo, no queda exento del terrenal humor de Allen (como prueba el magistral desenlace de las peripecias del detective).

Pero la película en que Woody Allen otorga todo el protagonismo a la magia como filtro entre realidad y fantasía es sin duda La rosa púrpura de El Cairo ( The purple rose of Cairo, 1985), una obra en la que "los vivos quieren tener una vida de ficción y los personajes de ficción quieren tener una vida real". En ella, Cecilia (Mia Farrow), una sacrificada ama de casa de la era de la Gran Depresión que además mantiene a su malhumorado y agresivo marido con su sueldo de camarera, se refugia de las penalidades diarias en un cine. Tras asistir noche tras noche a la proyección de "La rosa púrpura de El Cairo", su personaje protagonista, Tom Baxter (Jeff Daniels), se fija en ella, se niega a continuar con la reproducción de la filmación y traspasa la pantalla dispuesto a vivir un idilio en el mundo real con una mujer de carne y hueso. Allen plasma así el sueño de todo cineasta (también de Georges Méliès) y de buena parte del público, la interacción de dos mundos que se necesitan y sostienen entre sí, pero que precisan también de su radical separación para poder entenderse, reconocerse, existir.

La conexión entre esta película y Georges Méliès funciona también a un nivel más subliminal e inesperado, con esa retorcida carambola mágica que sólo pueden deparar las ironías de la historia. El recurso de los personajes que entran y salen de la pantalla no es invención de Woody Allen; aparecía ya en El moderno Sherlock Holmes ( Sherlock Jr., 1924), una de las mejores películas de otro de los grandes cineastas influenciados por Méliès y, como él, procedente del teatro de variedades, Buster Keaton. En ella, el proyeccionista de una sala de cine consigue hacer real su fantasía de vivir una de las grandes aventuras que transcurren en las películas que proyecta, enfrentándose a los malvados y salvando a la chica pero, eso sí, después de haberse atrevido a cruzar la pantalla, la frontera que da acceso al mundo de la ficción, de esa vida feliz, plena de acontecimientos vibrantes, amor y magia que ansía disfrutar en su monótono día a día real. Georges Méliès y el ilusionista austrohúngaro Erik Weisz, ambos decisivos en la trayectoria artística de Keaton, compartían una profunda admiración por el gran mago Robert Houdin: si el primero logró comprar y dirigir durante décadas el teatro que este había regentado en París, el segundo transformó su nombre artístico como tributo a la memoria del más grande ilusionista conocido hasta entonces, de tal manera que Erik Weisz se convirtió en el gran Harry Houdini. Ya en Estados Unidos, Harry Houdini se enroló en una compañía ambulante de vodevil en la que también actuaba el matrimonio formado por Joe y Myra Keaton. Hicieron tan buenas migas que Houdini fue el padrino del hijo de la pareja, Joseph Frank Keaton. Con el tiempo, Myra, Joe y Joey Keaton formaron un trío cómico-acrobático llamado The three Keatons, pero ya mucho antes, desde muy temprana edad, el pequeño Joey aparecía en los números de peleas matrimoniales que sus padres representaban (en ellos descubriría el hieratismo extremo como efectiva herramienta humorística). Durante uno de ellos se precipitó desde gran altura por unas escaleras y Houdini, testigo presencial del accidente, sorprendido y aliviado de que su ahijado hubiera salido increíblemente ileso del percance, apodó al niño Buster, destructor. Así, como en un gran juego de ilusionismo ajeno a las coordinadas del espacio y del tiempo, como el propio cine, el gran Houdini bautizó artísticamente a uno de los más grandes cómicos de todos los tiempos, sólo comparable a Charles Chaplin y Harold Lloyd. En el acto, Robert Houdin, Georges Méliès, Harry Houdini, Buster Keaton y Woody Allen quedaron unidos por un extraño vínculo genealógico-mágico que supera cualquier ejercicio de fantasía que el más soñador de los ilusionistas pudiera imaginar.

Por eso admiro tan viva, calurosa y fervientemente a un autor como, por ejemplo, Ingmar Bergman. He aquí realmente una persona muy dotada, un auténtico autor, un verdadero hombre del espectáculo. Bergman es sin duda el ejemplo vivo de lo que entiendo por espectáculo, es decir, que demuestra que en arte todos los medios son válidos. Sólo he visto dos películas suyas: Fresas salvajes y El rostro. Sin embargo, El rostro me produjo una especie de tristeza, pues es una historia que yo había escrito hace cuatro o cinco años, y que quería hacer aunque con un clima totalmente diferente. Él es nórdico y yo mediterráneo, latino, pero el tema era exactamente el mismo. ¿Pero qué quería decir yo? ¡Ah! Ya. Quería decir que la forma narrativa de Bergman, la riqueza de su temperamento y sobre todo su manera de expresarse, es exactamente la que, a mi modo de ver, conviene a un hombre del espectáculo, es decir, una mezcla de mago y prestidigitador, de profeta y de payaso, de vendedor de corbatas y sacerdote predicando. Esto es lo que debe ser un hombre de espectáculo.Federico Fellini en Fellini por Fellini (Fundamentos, 1978).

Un ramaje lateral de ese árbol genealógico de cine y magia pertenece a uno de los maestros y modelos de Woody Allen, Ingmar Bergman. Como Méliès, Bergman fue hombre de teatro, no sólo en el escenario, también en los despachos. Durante toda su carrera cinematográfica, desde que debutara en la Ópera Real de Estocolmo tras la Segunda Guerra Mundial, Bergman desarrolló una trayectoria paralela como dramaturgo y director de escena. Con el tiempo, no sólo escribió para el Dramaten, el gran teatro de Estocolmo, sino que se hizo cargo de su dirección y gestión (conservó allí un despacho hasta su muerte en 2007), periodo durante el que recabó el apoyo del Parlamento para establecer una serie de medidas (reorganizó las estructuras internas, abrió los ensayos al público, animó las giras por provincias, promovió el teatro infantil, subió los salarios a los actores y rebajó los precios de las entradas) que lograron atraer al público de nuevo al teatro y hacer de él vehículo de la cultura sueca a nivel mundial.

Aunque como el Dreyer de Vampyr (1932), Dies irae (1943) o La palabra ( Ordet, 1955) el cine de Ingmar Bergman está cruzado de parte a parte por ese misticismo escandinavo que trata primordialmente de la dimensión real y del verdadero alcance de la fe, asentado en el viejo juego entre realidad y fantasía (tal vez sea esta la razón de que las películas de Bergman giren a menudo en torno a personajes creativos: actores, músicos, pintores, escritores, docentes, religiosos...), anclado en la duda de si al Mesías (o al Demonio) le bastaría con materializarse sobre la faz de la Tierra para probarse a sí mismo o sería más bien sometido a toda clase de pruebas milagrosas y trucos de manos para acreditar su existencia, es El rostro ( Ansiklet, 1959) la película que mejor sintetiza las relaciones de Bergman con el misterio de creer. Como buen aficionado a la magia, Bergman utiliza el juego de espejos para hacer valer su tesis: el hombre sólo puede llegar a reconocerse como ente verdadero, genuino, real, y por tanto a aceptarse, a asumir su vida y su muerte, cuando comprende que no es más que un fraude, un truco, una broma de la naturaleza consigo misma, cuando entiende que la angustia existencial únicamente puede superarse dejando de buscar un sentido al hecho de ser, sólo siendo. Y para demostrar su tesis Bergman elige como protagonista a un mago, Vogler, encarnado por Max von Sydow. Un mago que, además, es mudo.

En El rostro todos los personajes fingen ser lo que no son, se erigen en ilusionistas de mí mismos. En esto se acerca a uno de los temas predilectos de otro cineasta poco dado a magias y en apariencia tan opuesto a Bergman como próximo a Woody Allen, Billy Wilder, en cuyas películas sus protagonistas anhelan huir de su pobre realidad, ser otros, y no paran de disfrazarse y de actuar ante los demás para conseguirlo. El mago Vogler y su compañía ambulante (doblemente ambulante, en razón del negocio y porque a Vogler lo buscan las autoridades bajo la acusación de mesmerista, esto es, de ser creyente y practicante de la hipnosis y de la sugestión o "magnetismo animal" que propugnó el médico alemán Franz Mesmer en el siglo XVIII), formada por un joven y hermoso ayudante y una vieja bruja experta en pócimas y filtros de amor, van a dar a una pequeña villa sueca de mediados del siglo XIX, donde se ven obligados a representar en privado su espectáculo ante los ciudadanos más notables. Estos, el jefe de policía, un médico anciano y un acaudalado burgués, pretenden utilizar a Vogler y su gente como armas en su propio combate de egos e ingenios: el policía se considera más agudo y sagaz que la media de su oficio, el médico se tiene a sí mismo por una eminencia racionalista, y el burgués quiere bajar a la tierra a su esposa, que vive con la cabeza a pájaros; pero, sobre todo, cada uno quiere imponer su inteligencia sobre los otros, y para ello nada mejor que descubrir y desmontar los trucos de unos actores itinerantes.

Sin embargo, desde ese momento comienza otra clase de juego, una partida perversa que va destapando no los trucos de Vogler sino la verdadera naturaleza de quienes participan en ella. El astuto sabueso policial se revela como un ser inmoral, incompetente y sin principios; el burgués asiste perplejo a los intentos de su mujer por seducir al mago; la seguridad del médico se desmorona cuando en él germina la semilla de la duda ante lo fantástico. Esta revelación o transmutación de los personajes en lo que no son o en lo que son realmente alcanza también a los comediantes. La vieja bruja no es más que una charlatana cuyos preparados mágicos son sólo mejunjes malolientes; el joven, hermoso y moreno ayudante de Vogler no es sino su joven, hermosa y rubia esposa, que intenta ocultarse así de la justicia; el propio Vogler es un farsante, un vulgar prestidigitador que armado de peluca y barba postiza ha adoptado la solemnidad mesiánica de un profeta hueco y los aires de serie B de Rasputín para crear un personaje ridículo que, además de no ser realmente mudo, ve cómo su compañía y su matrimonio se desbaratan ante sus ojos. No obstante, cuando está vencido, arrinconado, surge la auténtica magia. Vogler logra "resucitar" y convertirse él mismo en una criatura fantástica que vence la inteligencia del policía y la racionalidad del médico. Su triunfo final, el truco definitivo, llega cuando es reclamado junto con su compañía desde Palacio: el rey ha tenido noticia de sus prodigios y espera recibir una representación privada de su espectáculo. La enigmática sonrisa final de Vogler cierra el juego de espejos. Puede leerse como la contenida explosión de su soberbia ante una salvadora consagración profesional in extremis, pero también, y he aquí el inquietante detalle final de Bergman, parece indicar algo mucho más profundo y misterioso. Tal vez se trata de la huella formal de la sabiduría más íntima y arcana, de la constatación de una conclusión ya sabida de antemano merced a la magia, del convencimiento de que las cosas no podían concluir de otra manera porque alguna clase de poder fantástico y secreto lo había determinado ya así en las visiones de Vogler. O quizá, en la línea de lo ya dicho sobre el cine de Bergman, Vogler comprende que el hombre, en resumidas cuentas, y a pesar de sus ínfulas por colocarse en el centro del universo, sólo llega a realizarse, a comprenderse, cuando se reconoce como el éxito de un fraude.

En el teatro, cuando el mago hace desaparecer la paloma nos preguntamos: ¿cómo lo ha hecho?; en el cine, la pregunta es: ¿cómo lo hicieron? Esta diferencia de tiempo es la que distingue el cine del teatro, el truco de la magia.Fellini, Kurosawa y Buñuel se mueven en los mismos barrios que Tarkovsky. Antonioni iba por ese camino, pero se mató, ahogado en su propio aburrimiento. Méliès estuvo siempre allí, sin pararse a reflexionar en ello. Es que él era mago de profesión.

Ingmar Bergman en La linterna mágica (Tusquets, 1995).

Para Federico Fellini, que también proviene del dibujo y la caricatura, la magia es indisoluble de la propia vida, un factor más a tener en cuenta en el devenir cotidiano, algo en ningún caso rechazable atendiendo a la dictadura de la racionalidad. Para él existe un interregno, una zona fronteriza entre lo sensible y lo suprasensible, un territorio mágico que es el auténtico feudo del artista. El ambiente onírico, irreal, casi fantasmagórico que impregna el estilo de muchas de sus películas responde a la permanente búsqueda de ese territorio de transición entre consciencia, sueño e ilusión. Incluso reboza en él su memoria, su melancolía y su nostalgia para la recreación mítica del pasado personal que salpica su cine, por más que el director niegue el carácter autobiográfico de sus películas, que considere los apuntes vitales contenidos en ellas simples reconstrucciones, recreaciones idealizadas de algo que efectivamente vivió, con lo que coincidió en el tiempo y en el espacio pero que jamás llegó a conocer en profundidad. Rostros, tipos, personajes, estéticas, anécdotas, recuerdos de su Rimini natal o de Gambettola, su cercano lugar de veraneo, que Fellini recopila de entre sus vivencias para convertirlos, merced a la ilusión del cine ("el cine es una ilusión: una imagen que tiene que resultar por lo que es en sí"), en presencias mágicas: Fafinon, el tipo capaz de tirarse pedos de forma casi ilimitada y de construir melodías con ellos o de imitar toda clase de sonidos, instrumentos musicales y onomatopeyas animales; la señora Angelina, que guardaba en un relicario que se colgaba del cuello fragmentos de cabellos y bigote de su novio, trabajador en Trieste, mágico ritual mediante el que esperaba mantenerlo atado amorosamente a ella; el viejo Mercatino Marecchia, que decía poder curar de sus enfermedades a los animales de campo y de corral; o la Gradisca, prostituta de generosas formas que despertaba los ávidos apetitos de los hombres, perfil de mujer habitual en la filmografía felliniana que cobra especial relevancia en Amarcord (1973). En esa síntesis de lo onírico, lo ideal, lo mágico, lo milagroso y lo consciente que es la filmografía de Fellini, estos personajes y otros semejantes adquieren una dimensión casi mítica, testimonios vivos de la presencia de lo insólito en la vida real, de lo incierto del terreno que pisamos en todo momento. A ello contribuye la elección de caras anónimas pero particularmente características para la interpretación de papeles breves, rostros carismáticos hablando a cámara, interpelando directamente al espectador, destruyendo mágicamente la ilusión de la cuarta pared. Como el propio Fellini afirma: "sinceramente, ¿os sentís tranquilos cuando miráis la realidad y la medís con los ojos de la razón? Yo tengo enseguida miedo porque siempre tengo la impresión de quitar todo encanto al misterio".

Fellini encuentra uno de los mejores altavoces de ese aspecto mágico de la vida en el mundo del circo ("la llegada del circo durante la noche, la primera vez que lo vi, tuvo el carácter de una aparición [...]; la noche antes no estaba, a la mañana siguiente estaba allí, delante de mi casa"), al igual que Méliès, que Bergman ( Noche de circo, Gycklarnas afton, 1953), que Orson Welles (el circo de pulgas, por ejemplo, en Mr. Arkadin, 1955) y que Allen (la citada Sombras y niebla). Para el cineasta romañolo el cine se aproxima bastante al circo, ambos son resultado de la combinación de técnica, precisión e improvisación (también para Fellini el cine "tiene algo de macabro y de grotesco, mezcla de partido de fútbol y de burdel"), a la vez una manera de crear y una forma de vivir. Dentro del circo, sus criaturas favoritas son los clowns. Los gamberros de Los inútiles ( I vitelloni, 1953), Zampanó y Gelsomina en La strada (1954), la prostituta de Las noches de Cabiria ( Le notti di Cabiria, 1957), la burguesía decadente que vaga por la noche romana de La dolce vita (1960), los pasajeros del trasatlántico de Y la nave va ( E la nave va, 1983) y un sinnúmero de rostros de estos y otros títulos de su filmografía responden a los atributos de la pareja humorística circense por excelencia, el clown blanco (que encarna en su faz espectral y en su traje de lentejuelas la elegancia, la gracia, la armonía, la inteligencia, la lucidez, pero también la autoridad paterna, la imposición, el orden, el dogma, la reconvención, la represión) y el augusto (el payaso de traje remendado y zapatones, tosco, vago, irresponsable, travieso, pobre, pordiosero, torpe, burlón, pero también libre, rebelde, hedonista), una oscilación constante entre maestro y alumno, padre e hijo, sacerdote y pecador, capo fascista y pueblo sometido sobre la que se edifica buena parte de su cine. Gelsomina y Cabiria, sus personajes femeninos más memorables, y también la protagonista de Giulietta de los espíritus ( Giulietta degli spiriti, 1965), son augustos en toda regla, seres frágiles, subordinados, con cuerpo de mujer pero (paradójicamente, en el caso de Cabiria) al mismo tiempo asexuados, distintos rostros de una Alicia expulsada del país de las maravillas o de una Dorothy que no encuentra el camino a Oz. Deambulan por un territorio incierto y oscuro donde reinan los sueños, los absurdos, los secretos de lo inconfesable o de lo incomprensible, lo que nos da miedo de nosotros mismos, lo que nos llama con una fuerza irresistible. En particular, en el caso de Giulietta, el puente entre la realidad y ese mundo de ilusiones poblado de brujas, santas, espiritistas y materializaciones fantasmales se asienta sobre la tecnología. Es constante la presencia de teléfonos, televisores, proyectores de cine, pantallas con imágenes en movimiento, aparatos varios que fuera de su uso común son puertas al universo desconocido de sensaciones y perversiones por cuyo filo se mueve Giulietta durante todo el filme, una llamada constante de la tentación en la línea del diablo que reta a Terence Stamp en el mediometraje Toby Dammit, capítulo felliniano de la película colectiva (junto a Louis Malle y Roger Vadim) Historias extraordinarias (1968), basada en relatos de Edgar Allan Poe.

Fellini subraya así, como Méliès, el papel de la técnica como una parte sustancial del espejismo, componente imprescindible para sus trucos y juegos de manos con las imágenes. La otra son sus escenografías (de nuevo como Méliès), barrocas reconstrucciones en los estudios de Cinecittà de la antigua Roma ( Satyricon, 1969), de la Venecia del Settecento ( Casanova, 1976) o del océano y el cielo estrellado del Adriático de principios de siglo XX ( Y la nave va, 1983), decorados más que evidentes, deliberadamente alejados de cualquier realista intención de exactitud fotográfica, llevados más allá del límite de la verosimilitud, juego de espejos entre realidad y fantasía que constituye el pilar esencial de su trayectoria como director. Igualmente importante es en su cine la oscuridad, zonas del decorado en total negrura, o perfiles apenas sugeridos con una tenue iluminación, a menudo rota por la irrupción de la magia, de ángeles o demonios o de los cuerpos espectrales de las mujeres de toda una vida -como en Fellini ocho y medio ( Otto e mezzo, 1963)-: "no olvidéis que Einstein, después de haber pasado su vida tratando de esclarecer el misterio con la más alta especulación intelectual, declaró que nada le había fascinado más que el misterio más negro, más obscuro".

La concepción que Federico Fellini tiene del cine se manifiesta en un comentario al respecto de Y la nave va. El cineasta se lamenta por no haber podido llevar a cabo su primera concepción del filme, un rodaje en blanco y negro con la imagen manipulada, rociada de tonos sepias, con manchas de humedad y rayada por el tiempo. Todo un ejercicio de emulación, como si se tratara de un fragmento de película hallado por casualidad en una filmoteca olvidada. Fellini pretendía ni más ni menos que hacer un fake, una película verdadera sobre una falsa película. Porque para Fellini el auténtico cine trata justamente de eso, de la fabricación de un engaño, del placer de entregarse a las mentiras más hermosas y conmovedoras, que son las que están a medio camino entre la realidad y las ilusiones.

Orson Welles.

Orson Welles es el más perfecto discípulo de Méliès en lo que supone la exploración hasta los últimos límites de las posibilidades del medio cinematográfico. También lo es en cuanto al pluriempleo artístico, a la reunión en una sola persona de múltiples facetas destinadas a la consideración del público. Si Méliès es una especie de hombre orquesta del dibujo, la pintura y la caricatura, del teatro y la comedia, del ilusionismo, la fantasmagoría y el cine, tanto en lo técnico como en lo creativo, Welles es actor y director de cine y de teatro, productor, locutor y realizador de emisiones radiofónicas, director de escena, voz de incontables grabaciones discográficas, presentador de series de televisión y de documentales, novelista, redactor de discursos, articulista, conferenciante, escritor de prólogos, columnista de un periódico neoyorquino, protagonista de una breve carrera política en el partido demócrata estadounidense, matador de toros frustrado, autor de doce películas acabadas, de veinte trabajos para televisión, de veinte cortometrajes, de una decena larga de proyectos inacabados para la pequeña y la gran pantalla e intérprete en más de sesenta producciones ajenas en una decena de países. Y además, un detalle no menor si de la herencia de Méliès hablamos: Welles es también mago y prestidigitador profesional, en público y en privado.

En privado, una de sus más célebres representaciones tuvo lugar durante una cena con Charles Chaplin, poco después del estreno de Ciudadano Kane ( Citizen Kane, 1941). Chaplin desplegó ante él su viejo truco cómico para las distancias cortas, consistente en comunicarse en "perfecto" japonés con su criado Akito cuando ninguno de los dos, Chaplin por no tener ni idea y Akito por tratarse de un nisei o descendiente de japoneses nacido en Estados Unidos, hablaba la lengua del Sol Naciente. Welles contraatacó con magia de salón, pequeños juegos de manos con pitilleras, cigarrillos, pañuelos de colores e incluso un pollito amarillo y blanco cuya inopinada aparición dejó a Chaplin patidifuso.

(más tarde, Chaplin intentaría burlar al mago con otro truco intentado a partir de esa cena: le robó a Welles la idea para hacer una película sobre Landrú, el famoso asesino francés de mujeres, la que años después sería Monsieur Verdoux (1947); habiendo el mago descubierto el truco, a Chaplin le costó cinco mil dólares y un crédito en pantalla: "basada en una idea de Orson Welles")

En público Welles fue un mago de lo más prolífico. Actuó con sus números de prestidigitación en los programas televisivos de Dean Martin, Dick Cavett o Johnny Carson, dirigió y presentó la serie The Magic Show, grabada de manera discontinua entre 1976 y 1982 aunque finalmente inacabada, en la que además se reservó el papel de un viejo mago, y participó en la película de su amigo Henry Jaglom Un lugar seguro ( A safe place, 1971) interpretando a un mago fracasado que regala varios objetos mágicos a la protagonista, Tuesday Weld. Como se dice de El Cid, sin embargo, Welles en este campo ganó su mejor batalla después de muerto, y no puede ser más al estilo de Georges Méliès.

La escena tiene lugar en una emisión televisiva de un espectáculo del famoso David Copperfield, al poco de la muerte de Welles. En un momento dado, el showman anuncia que para su siguiente truco precisa de la colaboración de un invitado especial, al que reclama mediante una llamada telefónica. La poderosa voz de Orson Welles irrumpe en el escenario al mismo tiempo que su imagen, todavía joven, sin barba, y en buena forma, asoma desde un monitor. Mientras estalla una ovación cerrada, ambos bromean con el estado de la conexión, Copperfield interactúa con lo que sucede en la pantalla (Welles rodeado de un grupo de chicas, lanzando polvos mágicos que "caen" en el escenario de Copperfield...) y al fin acuerdan realizar para el público un juego de naipes. Una voluntaria sube al escenario, elige una carta y Copperfield la entierra entre las restantes. Después arroja el mazo al monitor y Welles "pesca" una entre el revoloteo de cartas. Decepción general: no es la elegida. Segundo intento: nuevo fallo. Algo ha salido mal, pero Orson parece tener una solución. Informa de que desde el principio del juego tiene una carta gigante en la habitación, y quiere comprobar si por casualidad coincide con la escogida por la voluntaria. Cuando muestra un naipe de cartón, de una altura de medio cuerpo, ¡¡sorpresa!! Es justamente la carta elegida... Incredulidad, gritos de asombro, nueva ovación cerrada, Welles se despide entre aplausos... El número fue grabado originariamente por Welles junto a Richard Himber, un mago amigo suyo, y estaba destinado a una de las apariciones televisivas de Welles. Al no haberse emitido nunca, Copperfield pudo adquirir los derechos, cortar la parte de Himber, editar la grabación de Welles y adaptarla para su show visual.

Dice Welles:·"la magia tiene una inocencia que me atrae. Es como volver a la infancia. Renueva la capacidad de asombro". No es de extrañar que esta inclinación a lo mágico salte continuamente a su cine, que sea visible, palpable, tanto en los argumentos como en su forma de construir sus películas (el cine de Welles no se filma, se construye). Las alusiones más o menos veladas a la magia son constantes en su filmografía. Así, en Ciudadano Kane, Susan (Dorothy Comingore), futura esposa de Kane y frustrada cantante de ópera, le pregunta en su primer encuentro "¿es usted mago profesional?"; dos de los momentos más meritorios de El cuarto mandamiento ( The magnificent Ambersons, 1942) y de La dama de Shanghai ( The lady from Shanghai, 1947) tienen que ver con trucos de espejos; el cazanazis Mr. Wilson (Edward G. Robinson) y Charles Rankin/Franz Kindler (Orson Welles) se acusan mutuamente de emplear trucos de ilusionista en El extraño ( The stranger, 1946); el traidor Macbeth (1948) habla de la verdad y la mentira como falsas ilusiones creadas por los hombres para engañarse a sí mismos; Mr. Arkadin (1955), su propia novela convertida después en guion y película, la trama gira en torno a la biografía de un impostor en constante reinvención, un mago de sí mismo... Es, no obstante, en la mesa de montaje donde Orson Welles despliega todas sus capacidades como ilusionista al servicio del cine.

Las películas tienen el poder de capturar los sueños."El verdadero cineasta es el hombre que sabe dominar las catástrofes". Esta confesión realizada con más amargura que orgullo en Filming Othello (1977), el interesante documental para la televisión alemana en el que Welles repasa el tormentoso rodaje de su película marroquí de 1952, resume buena parte de su trayectoria como cineasta. Haciendo de la necesidad virtud, en lucha permanente contra productores recelosos que invariablemente terminaban por arrebatarle el control de sus películas y el montaje final, siempre haciendo malabares y equilibrios con los exiguos presupuestos que manejaba para sacar adelante sus proyectos más personales, Welles encontró en la mesa de montaje un instrumento técnico adecuado para sortear las continuas limitaciones prácticas y una mágica respuesta a su torrencial creatividad. Además de utilizar la cámara como el ojo de un mago, descubriendo para el cine los techos y los suelos, los picados y contrapicados como poderosos elementos dramáticos para sus riquísimos encuadres, Welles usa la mesa de montaje no para "ordenar" el material sino, directamente, para "crearlo": introducción de música y efectos de sonido, diálogos grabados (a menudo con su propia voz, independientemente del actor al que pudiera corresponder pero siempre camuflada en los registros utilizados por el intérprete original), inusuales juegos de planos y contraplanos a menudo filmados en momentos temporales distintos (con meses e incluso años de diferencia), sorprendentes contrastes de imágenes y escenarios, sabia utilización del ritmo (en el caso de Otelo, velocidad en los tránsitos de los personajes para acentuar la desorientación del protagonista), uso de los espacios como un puzle fragmentado (continuos saltos de Venecia a Mogador), violentos juegos de luces y sombras entre exteriores e interiores, meticulosa planificación de los raccords, minuciosa postsincronización...

Rodada entre junio de 1949 y marzo de 1950 con un equipo técnico y administrativo reducido al mínimo, y montada a lo largo de más de dos años en París, Roma o Londres, lugares elegidos en función de la variada y repleta agenda artística de Welles, la prolongada filmación de Otelo motiva la pérdida constante de colaboradores que deben marcharse para trabajar en otros proyectos. El rodaje llega a detenerse hasta en tres ocasiones porque Welles carece de la película virgen suficiente para garantizar la homogeneidad de la copia del negativo en todo el metraje, lo que, unido a la deserción de varios actores, la falta de entrega a tiempo del vestuario masculino debida a los impagos, y un rodaje en exteriores sin acondicionar por escasez de presupuesto, obliga a sustituir continuamente planos obsoletos por otros nuevos. Welles aprovecha los ratos libres de su participación en el rodaje de La rosa negra ( The black rose, Henry Hathaway, 1950) para explorar Marruecos y elegir varias localizaciones exteriores en Mogador, Safi y Mazagán que representarán los escenarios chipriotas de la obra original, y que combinará en la mesa de montaje con los interiores filmados en palacios venecianos.

Una vez finalizada la parte principal del rodaje, no obstante, la continuidad lógica, en lo temporal y lo espacial, de la trama en el negativo queda seriamente en entredicho. Pero Welles se las ingenia en el montaje, cortando las entradas y salidas en plano de los personajes, rompiendo la secuencia de tiempo para que el espectador pierda pie y no sitúe en ningún momento cuándo es de día o de noche o cuánto tiempo transcurre realmente a lo largo de la trama, introduciendo voces en off para suplir las carencias del material rodado, o regrabando diálogos y colocando de espaldas a figurantes que simulan ser actores ya ausentes del rodaje en los planos que Welles vuelve a filmar en distintos palacios italianos y cuyas voces el mismo Welles suplanta, para dotar al metraje final de una extraña y exótica uniformidad, una película en la que el espectador asiste al mismo tiempo al proceso creador del filme y observa el resultado final (en la línea de la afirmación de Fellini sobre la naturaleza del circo: "a la vez una manera de crear y una forma de vivir"). Aunque Welles no se limita a hacer magia con el montaje; también emplea trucos visuales para crear una ilusión de amplitud de medios totalmente irreal, en particular con las maquetas, convenientemente alineadas ante el objetivo con el emplazamiento de los personajes, y las estructuras de andamios, mástiles y aparejos que utiliza para simular adecuadamente la aparición de una imponente flota veneciana imposible de recrear de otra manera por falta de medios (eficaz fórmula que repetirá para hacer de la localidad castellana de Brihuega el puerto chino de Macao en Una historia inmortal, mediometraje realizado para la televisión francesa entre 1966 y 1968, emitido finalmente en esa fecha). Una manera magistral, y mágica, de explotar las carencias de producción para construir una obra mayor galardonada en Cannes con el Gran Premio del Jurado.

Pero donde Welles alcanza la perfección en el estudio de las relaciones entre magia y cine es en su último largometraje, Fraude ( F for fake, 1973), nacida de una serie de circunstancias casuales prácticamente igual de mágicas: la efervescencia de mayo del 68, la apertura de las salas de montaje de Antégor a los nuevos cineastas políticamente militantes, el reencuentro allí de Welles con François Reichenbach, quien le había entrevistado tres años atrás, y el descubrimiento de un documental de Reichenbach y el americano Richard Drewett sobre el falsificador de arte Elmyr de Hory, cuya biografía estaba escribiendo un autor americano, Clifford Irving, que también aparece en el documental. Lo que iba a ser un programa televisivo de media hora de duración alrededor de la fascinante figura de Hory se convierte en un largometraje cuando estalla el escándalo de la falsa biografía de Howard Hughes, cuyo autor resulta ser Irving. Welles reúne a sí a dos impostores en una película totalmente distinta que explora la noción de lo falso en la creación. Fraude no tiene una estructura dramática, no tiene trama, argumento narrativo; se trata de un ensayo abstracto sobre el dominio del prestidigitador sobre el ánimo del crédulo, y sobre el deseo del público de creer lo impensable.

Para abordar esta cuestión Welles narra las historias reales de Hory e Irving y la auténtica biografía de Hughes, pero también su propia experiencia personal (su debut en el teatro de Dublín a los 16 años gracias a haberse hecho pasar por estrella de Broadway, la emisión radiofónica de La guerra de los mundos en 1938: "un periodista sudamericano tuvo la misma ocurrencia e intentó engañar a su audiencia con una supuesta invasión marciana. Lo enviaron a prisión. A mí no me llevaron a la cárcel: me enviaron a Hollywood") y presenta sus trucos de ilusionismo, en particular los juegos con llaves y monedas, el número de la levitación de los cuerpos y la forma en que encierra a su compañera, Oja Kodar, en una maleta, siempre vestido de negro, con sombrero de ala ancha y ataviado con la capa que gustaba vestir en sus intervenciones como mago en programas televisivos. Welles utiliza imágenes rodadas por Reichenbach para su documental (la entrevista a Hory en Ibiza), material propio de su archivo personal (películas caseras tomadas en Italia y Yugoslavia, descartes de obras anteriores -como el encuentro de Oja con el actor Laurence Harvey- fragmentos de películas de ciencia ficción de serie B...), imágenes rodadas especialmente para la película (en la estación parisina de Austerlitz o en el Campo de Marte; en España, durante el rodaje de La isla del tesoro de John Hough; en la casa de Welles en Chartres o durante su veraneo en Normandía, en su sala de montaje de Antégor...) o encargadas a colaboradores de Estados Unidos (las intervenciones de Joseph Cotten, Paul Stewart y Richard Wilson, las tomas de edificios y paisajes urbanos que ilustran el fragmento dedicado a Hughes), además de fotografías, recortes de prensa, diversos elementos sonoros y material adicional en 16 y 35 mm. en un conjunto no obstante dotado de homogeneidad visual y uniformidad estilítica que Welles le confiere en el trabajo de montaje actuando "a la Méliès": acelera y ralentiza planos, congela imágenes, sobreimpresiona otras, emplea raccords imaginativos, amplía fragmentos de imágenes para utilizarlas como planos nuevos, introduce música y múltiples efectos de sonido... La perfección del juego se muestra en la falsa conversación entre Hory e Irving, que en ningún caso llegaron a coincidir en el rodaje (sus intervenciones se rodaron en épocas del año distintas), y en el falso episodio de Oja Kodar y Pablo Picasso: habiendo acordado que él pintaría una veintena de desnudos de ella bajo la condición de que Kodar retuviera la propiedad de las obras, finalmente la compañera de Welles dispuso que se expusieran en una sala de París; cuando el pintor, furioso, se presenta en la exposición le explican que no se trata de su obra sino de falsificaciones hechas por el abuelo de Kodar, con el que Picasso se encuentra finalmente... Justo antes de que Welles nos revele que todo es falso, producto de una sabia combinación de imágenes realizada en la sala de montaje y de la narración en off de una fantasía que encaje a la perfección con el fragmento de película montada.

Welles confiesa desde el principio del filme su condición de charlatán y afirma que su película no es más que una entera falsificación. El cineasta invita a dudar continuamente de todo lo que se vea y se escuche antes de proclamar que todo lo que va a narrarse a continuación es completamente verídico. Es decir, que mientras crea una falsificación que analiza el fenómeno de la impostura, de la falsedad, en el acto de la creación, propone una reflexión sobre la propia naturaleza del cine como vehículo de información (el más importante, para Welles, desde la creación de la imprenta) al mismo tiempo que invita a dudar por completo de él, de la poética del cineasta, de la bella mentira que es el cine, un medio que nunca es por entero ficción pero que jamás es completamente realidad, ni siquiera (y a menudo menos que nunca) en el género documental. O lo que es lo mismo, Welles proclama que el cine es el más perfecto artefacto de ilusionismo inventado por el hombre. Que el cine buscó revestirse del prestigio de la literatura para poder sobrevivir, pero que su origen está en la magia, en la necesidad y el gusto de los hombres por creerse sus fantasías, como proclama el mago Almstead, por vivir continuamente en el engaño, en la ilusión de una vida mejor, más fascinante, más satisfactoria.

Y que, por tanto, si el cine nace de la magia, de la fantasía y de la ilusión, el cine es un invento de Georges Méliès.

Georges Méliès.

[*] Se refiere a Alexander Trauner, director artístico de El apartamento ( The apartment, 1960), también colaborador de Marcel Carné, Jean Grémillon u Orson Welles, entre otros.