Desde el mismo momento de su construcción, las Torres Gemelas se convirtieron en unos edificios icónicos, no solo porque eran los rascacielos más altos del mundo, sino porque ambas construcciones parecían encajar perfectamente con la ciudad de Nueva York, definiendo su línea del horizonte para siempre, o así se presumía entonces. El World Trade Center apareció desde entonces en multitud de películas, como un símbolo de la ciudad casi comparable a la Estatua de la Libertad. La sencillez de sus líneas arquitectónicas, el paralelismo de ambos edificios y lo hermosamente que reflejaban la luz sus miles de cristales a diferentes horas del día ejercían un efecto casi hipnótico al observador. Imagino que subir hasta su cima y contemplar el horizonte desde allí debía ser un sensación enardecedora, para cualquiera que lo hiciera por vez primera.

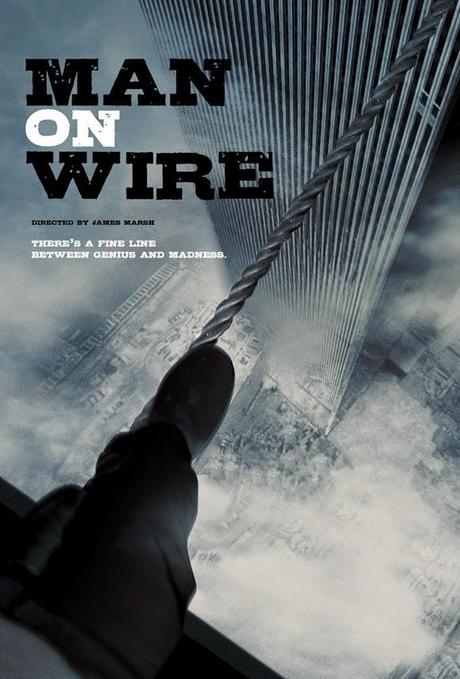

Desde el mismo momento de su construcción, las Torres Gemelas se convirtieron en unos edificios icónicos, no solo porque eran los rascacielos más altos del mundo, sino porque ambas construcciones parecían encajar perfectamente con la ciudad de Nueva York, definiendo su línea del horizonte para siempre, o así se presumía entonces. El World Trade Center apareció desde entonces en multitud de películas, como un símbolo de la ciudad casi comparable a la Estatua de la Libertad. La sencillez de sus líneas arquitectónicas, el paralelismo de ambos edificios y lo hermosamente que reflejaban la luz sus miles de cristales a diferentes horas del día ejercían un efecto casi hipnótico al observador. Imagino que subir hasta su cima y contemplar el horizonte desde allí debía ser un sensación enardecedora, para cualquiera que lo hiciera por vez primera.Las Torres Gemelas acabaron obsesionando a alguna gente. A fotógrafos, artistas y arquitectos. Y también a terroristas, como Bin Laden, que tras un primer intento fallido en 1993, acabó demoliéndolas con un procedimiento espectacular y terrorífico, retransmitido en directo por todas las televisiones del mundo. Pero mucho antes que él hubo un joven que sufrió esta fascinación. Se trataba de Philippe Petit, un joven equilibrista francés que se obsesionó con las torres desde que tuvo noticias de su construcción. Petit ya había realizado anteriormente soberbias hazañas de equilibrismo, que en más de una ocasión le costaron pasar la noche en prisión: en Notre Dame de París o en la Ópera de Sidney, éxitos que hubieran colmado a cualquiera y le hubieran convencido de no seguir tentando a la suerte con nuevas empresas de naturaleza tan arriesgada. Pero nuestro protagonista estaba hecho de otra pasta: necesitaba conquistar el espacio vacío entre ambas torres, como reto personal y como una especie de regalo que pensaba ofrecer a los neoyorkinos.

La acción fue planificada casi como una operación militar, llegando Petit a construir una maqueta a escala de las torres para conocer los menores detalles de su construcción. Los niveles de seguridad de la época distaban mucho de los actuales, por lo que, con ayuda de algunos trabajadores del World Trade Center, a Petit y su equipo no les fue demasiado complicado colarse en uno de los edificios de madrugada, efectuar los rigurosos preparativos (que fueron más dificultosos de los previsto) y ofrecer al amanecer a los peatones un espectáculo inigualable: el de un hombre caminando por el aire, a cientos de metros por encima de sus cabezas. Fue la performance más hermosa de la historia. Tanto, que su protagonista apenas fue castigado, a pesar de la rudeza con la que fue tratado en los primeros instante por la policía de Nueva York.

El documental de James Marsh utiliza sabiamente imágenes de archivo para narrar estos hechos incluyendo una importante dosis de suspense, a pesar de que el espectador sepa cuál va a ser el final, acompañándose de la magistral música de Michael Nyman. Después de los funestos hechos acaecidos en septiembre de 2001, el paseo de Philippe Petit quedó para la historia como una especie de otra cara de la moneda, una acción espectacular y pacífica, que ofrece una lección acerca de hasta donde es capaz de llegar el espíritu humano.