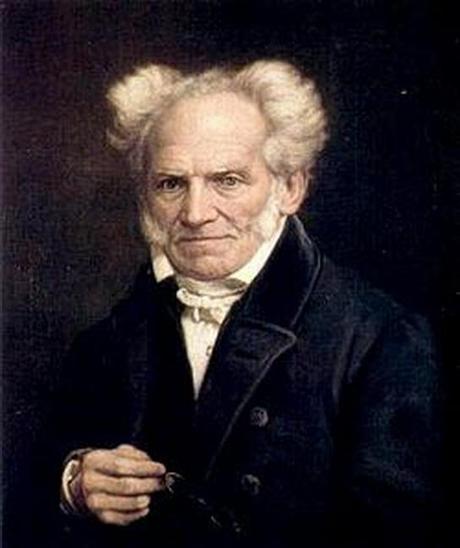

Schopenhauer inspira en Nietzsche, al inicio de la tercera de las Consideraciones inactuales titulada Schopenhauer educador, una cierta singularidad del individuo en el seno del cosmos, una posición única y por eso mismo fascinante, inquieta por cuanto la particularidad de una vida constituye su eternidad. Estamos lejos del eterno retorno. Lo que a Nietzsche le intriga, en la época de su estudio sobre Schopenhauer es que el individuo no sólo es indiviso, cerrado sobre una soledad atómica sino que también se encuentra puesto en un momento del tiempo que es absoluto, intransitivo e incomparable. No estamos ahí por siempre, pero esta posición particular que ocupamos vale por todos los tiempos. “En el fondo todo hombre sabe muy bien que no está en el mundo más que una vez, a título de unicum, y que ningún azar, aún el más extraño, combinará una segunda vez una multiplicidad tan extrañamente variada en ese todo único que él es.”

Vemos entonces perfilarse una especie de dramaturgia del individuo en la que aparece en un instante, como una ocurrencia que no podría nunca renovarse. Es para la eternidad que yo soy puesto ahí en lugar de nacer en otro momento del tiempo, un poco como si se abriera en la duración una especie de puerta hacia lo absoluto de mi postura incomparable. Sin duda no hay nada que esperar del porvenir, ningún paraíso. Schopenhauer formula así su pesimismo. Pero sin embargo, y aquí es Nietzsche quien habla, el presente está cargado de ese golpe tan único: “la singularidad de nuestra existencia en este momento preciso es lo que nos alienta más fuertemente a vivir según nuestra propia ley y medida: quiero decir que eso hace inexplicable que vivamos justamente hoy mientras disponemos para nacer de una extensión infinita de tiempo, que nosotros no poseamos más que el corto lapso de tiempo de un hoy y que nos enseña en ese lapso porque razones y para qué fines hemos aparecido precisamente ese día”. Es una comprensión del destino muy diferente la que se impone desde ese tiempo único que me pone en este siglo más bien que en cualquier otro. ¿Cómo encontrar para mi, en el momento en que hablo, la fuerza de mostrar un carácter absoluto, descubriendo en la contingencia de mi existencia las razones de ser suficientes, las razones que sin duda creo que me confieren una necesidad incomparable? Es este el problema que Nietzsche profundizará cada vez más sobre modos y velocidades variables a lo largo de su obra.

Esta singularidad de la existencia en la cual cada uno se encuentra irremediablemente lanzado, esta diferencia tan marcada de nuestro ser hace difícil imaginar un encuentro objetivo de lo real. Imposible imaginar que puntos de vista tan diferentes puedan cubrirse de una consciencia a otra. Schopenhauer aprende de Kant que no podemos descubrir ninguna realidad en sí misma, que nos incumbe un punto de vista, una posición sin valor absoluto de tal suerte que ni el yo, ni el mundo, ni ningún Dios podrán hacer valer una unidad para todas estas apariciones o fenómenos muy localizados. Es lo que significa precisamente El mundo como voluntad y representación sabiendo que se trata de un mundo que no es más que el correlato de mi percepción.

Sería vano imaginar a partir de mi punto de vista muy particular la posibilidad de medir las “cosas en sí” o el mundo objetiva y universalmente compartido. La vida no está lejos de un sueño del que ningún Dios nos garantiza la validez. Toda vida en esta inevitable claustrofobia toma el aspecto de un drama y de un heroísmo del cual Schopenhauer sería el educador. Tenemos ahí una especie de teatro de uno de los siglos más escépticos en el cual Heinrich von Kleist -en intimidad con Schopenhauer y bajo la influencia de Kant- ponía en escena las marionetas. De este teatro Nietzsche no se prohibe a darle el tono citando a un Kleist muy próximo a él, de la concepción de lo trágico que está elaborando: “Hace poco, escribe Kleist en un estilo sobrecogedor, he conocido la filosofía de Kant, y me es necesario ahora comunicarte un pensamiento al respecto, sin dejar de temer que te estremecerá tan profundamente, tan dolorosamente como a mí.

Nosotros no podemos decidir si lo que llamamos la verdad es verdaderamente la verdad, o si se nos aparece simplemente así. En el segundo caso, la verdad que amasamos aquí no es nada después de la muerte y todo el esfuerzo por adquirir una propiedad que nos siga hasta la tumba es vano. Si la punta de este pensamiento no toca tu corazón, no te rías de quien se encuentra herido en lo más profundo, en su más sagrado interior. ¡Mi meta única, mi meta suprema zozobra y ya no tengo ninguna!”.

Sorprendente percepción de Kant, interesante de leer por sus efectos escrutadores en un espíritu poco inclinado al argot universitario. Seguramente Kant no seguiría a Kleist o a Schopenhauer. Si nosotros no sabemos lo que realmente es el mundo exterior, estamos, sin embargo, sometidos, por él, a una ley interna, la ley moral que nos garantiza un acuerdo con los otros lugares bajo la misma disposición ética. Ahora bien eso es precisamente lo que Schopenhauer hace volar en pedazos. Su mundo se reduce al mundo de las apariciones y de los fenómenos que describe Kant pero liberado de cualquier perspectiva moral, extirpando la posibilidad de una regla o de una obligación que nos alineara sobre la misma frecuencia. He aquí cómo entender la endecha de Kleist según la cual no hay meta, sabiendo que la moral se ha ido al abismo dejándonos frente a un teatro de marionetas cuyas leyes son inciertas en el entrelazado de hilos inextricables que les permiten mantenerse en el aire. Mas verdadero entonces que los puntos de vista subjetivos cuyas representaciones y voluntad serán locales, vaciados de cualquier universalidad. Este peligro al cual serán sensibles Kleist y Schopenhauer nos amenaza ahora de manera congenita y ninguna especulación moral podrá salvarnos de nuestra singularidad: “Cada uno lleva en sí como núcleo de su ser una unicidad productiva, y cuando toma consciencia de esta unicidad, un halo extraño se forma a su alrededor, el halo de lo insólito. Para la mayor parte, esto es insoportable (…) porque a esta unicidad se ata toda una cadena de penas y de cargas.”

Soledad, desierto, caverna, he aquí lo que hace el sufrimiento, único punto universal del pensamiento de Schopenhauer que destila así su escepticismo y su melancolía sobre la modernidad muriendo en su triunfo. Una vida de perro de la que el arte podría salvarnos por cuanto sabría crear para cada singularidad una forma de afirmación de sí ilusoria pero que no teme la extensión ni la muerte, una creación de sí, única e irreemplazable pues la vida de cada uno no podría reproducirse por todas partes. Este hombre potentemente creador en el desamparo de su soledad debe, según Nietzsche, responder a la pregunta: “¿En lo más profundo de tu corazón, dices sí a esta existencia? ¿te basta? ¿quieres ser su portavoz, su redentor? Pues solamente necesita un verdadero si de tu boca -y la vida tan sordamente acusada será absuelta”. Pero ese Cristo de un nuevo género que no teme la muerte y el desierto esta ya lejos de Schopenhauer, de la extinción del querer-vivir que él proclama reclamando de Nietzsche el desarrollo paciente de una obra personal.