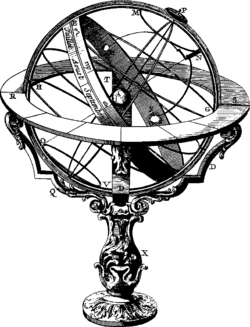

Foto de Internet. La esfera Armilar.

De entre todas las cosas que le podrían pasar para llevar de culo la tarde, que le cayera un chaparrón era la peor. No hacía ni veinte minutos que se había tomado algo para el resfriado y ahora sentía que el mundo se abatía sobre él. No es que estuviera enfermo, es que su hipocondría podía con él y en el momento en que sentía que podría caer en las garras de cualquier enfermedad estaba atiborrándose a medicamentos que no siempre traían prescripción medica ni siempre se expedian en una Farmacia. El caso es que en aquel momento, empapado con unas ganas enormes de estornudar y la fiebre incipiente que le acechaba, más a nivel imaginario que a nivel real, le hacían buscar desesperadamente un lugar donde guarecerse en aquella zona de la ciudad vieja, entre callejones mal empedrados, casas raidas por el tiempo y personajes indefinidos que aparecían o se borraban bajo la tormenta en función de la distancia a la que se encontraran. La tormenta, inmisericorde, arreciaba justo en el momento en que apontocándose en una puerta, ésta cedió abriéndose.

La Cueva de Alí Baba.

La puerta era una de esas puertas de comercio realizada en un metal antaño dorado y más oxidado que en estado de revista. Un grueso panel de madera contrachapada tapaba un cristal defenestrado desde hace tiempo. En el interior, húmedo y cálido sólo la quietud del abandono parecía reinar en un lugar tan dejado de la mano de Dios cómo cuajado de historias en cada uno de los objetos que albergaba. Se incorporó no sin sentir dolor en un codo pues al apoyarse en la puerta y ceder de golpe había caido con aparatoso gesto. No se preocupó de ver si alguién le había visto internarse en aquella suerte de cueva maravillosa, caverna cuajada de restos de naufragios y dió un paso al frente sin dejar de tocarse el codo que remitía en su dolor. Sólo había tenido que pensar en alguna suerte de analgésico para que el efecto placebo obrase el milagro. Anduvo unos metros sin dejar de mirar aquí y allá y de ir sorprendiéndose a cada zancada ante lo que su vista, al irse acostumbrando a la escasa luz, le iba revelando.

No era un almacen al uso, sino un enorme compedio de objetos a cada cual más extraños y de aspecto más vetusto. Sin duda andaría en el almacén de alguno de los abundantes anticuarios del barrio. Lo que a él le extrañaba y en ello se centró mientras iba olvidando el dolor de su codo es que ante tamaño legajo de artículos de las más variopintas especies y diseños, no había ni una sóla alarma, ni un sólo sistema de seguridad que garantizara la integridad de los objetos que, por otra parte, estaban cubiertos de una generosa capa de polvo a la que temió de inmediato nada más ver. Ipso facto y sin dudarlo sacó su pañuelo de lino y una caja de pastillas para prevenir que las esporas mezcladas con aquellos fondos ingentes de reliquias de otra época lo trasladaran al mismo estrato en que acaso algún día encontraran aquellos objetos. Absorbió la pastilla con avidez y acto seguido se giró sobre sus talones al detectar cierto fulgor anaranjado. Un fulgor que le hizo mirar de inmediato en aquella dirección.

El halo.

Caminó no sin cierto resquemor y agudizando el oido y sin dejar de mirar a uno y otro lado en frenético vaíven de la cabeza. Al menos ya no oía llover y eso para él era una excelento noticia por cuanto no tendría que arriesgarse a salir de nuevo y coger un catarro fatal. Se congratuló de ello y no sin cierto temor, continuó el pasillo adelante con el único ánimo de satisfacer su curiosidad y ver que era aquel fulgor anaranjado tan atrayente. No tardó en descubrirlo al doblar la esquina que formaba un imponente armario de algo parecido a la caoba, muy labrado y ornamentado y deficientemene cubierto por una lona. Allí, al final de otro exíguo pasillo jalonado de reliquias y antiguedades un pequeño objeto que parecía ser cilíndrico era la fuente del fulgor que ahora lo teñia todo de un amarillo anaranjado ciertamente inquietante. A ciencia cierta el objeto le era familiar, si bien no caía exactamente en que era. Era un cuerpo formado por muchos anillos dispuestos en torno a un eje central que rotaban levemente y al hacerlo permitían escapar el fulgor de alguna suerte de lámpara contenida en su interior.

Tosió levemente y eso supuso para él que el mundo se le viniera encima, pues un resfriado para su pretendida mala salud podía ser nefasto y acarrear otras patologías asociadas. Hizo la nota mental de que tenía que comprar las medicinas por internet y sintió que una gran mejoría en el alma se adueñaba de él. Cómo si toda su hipocondria fuera dejando paso a un efervescencia interior de suerte que sus incipientes molestias, más mentales que físicas cómo ya sabemos, se fueran diluyendo poco a poco hasta quedar en nada, en una paz interior absoluta que, sin embargo le impelía a acercarse cada vez más a la esfera. Cómo si lo llamara comenzó a sentir un leve mareo mientras en el techo, figuritas redondas y estrellas giraban al compás del giro esférico de la pelota formada por tantos radios que era imposible de contar. Se sentía bien y se sentía feliz, cómo nunca, cómo siempre, mientras giraba más y más y más deprisa en una arminia universal que sólo podría tildar de suprema.

La mesita de Té.

El tiempo había pasado, el polvo clamaba por sus respetos en el almacén en el que una nueva víctima se acercaba a la esfera armilar. Casi hubiera preferido seguir siendo un hipocondríaco, un enfermo imaginario a pasar el resto de la eternidad transformado en lo que más había apreciado en la vida, una mesita de Té de la época victoriana que había adquirido a buen precio en un viaje a Belfast. Las esferas armilares son elementos misteriosos que envuelven la energía cósmica del universo. Ahora lo comprendía todo y comprendía aún más la existencia de tantísimos objetos que nadie reclamaba, que nadie echaba de menos o siquiera nadie valoraba en lo que valían. Erán, cómo él, curiosos que se acercaron demasiado al objeto y se dejaron cautivar por la mejoría que, fuera lo que fuera que les pasara, experimentaban cerca de la esfera. Ahora ya no sentía dolor ni nauseas ni terminaba de encontrar la felicidad de sentirse enfermo, ahora, él, todos los que allí estaban, eran parte de la esfera armilar.