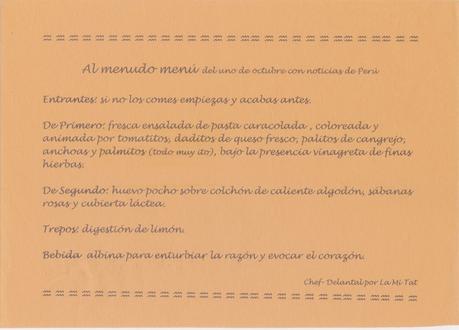

Menú de la cena que preparó Lau a mi llegada del Perú, BCN, 2003

calle de Los Santjoanistes, Barcelona

Los Santjoanistes es un atajo que va desde la transitada y ruidosa calle Balmes hasta la Avenida Príncipe de Asturias. Justo detrás de la Plaza Molina y a tan solo cinco minutos andando de la parte norte del barrio de Gracia. Aunque para ser exactos, pertenece ya al distrito de Sant Gervasio, mucho más pijo y, en mi opinión, con menos encanto.

En esta callejuela pequeña y estrecha encontramos, después de mucho mirar y desanimarnos, lo que estábamos buscando. Un quinto piso. 100 metros cuadrados, distribuidos en cuatro habitaciones, un amplio salón comedor, cocina, baño y aseo. Sin balcón ni terraza, pero grande, luminoso y con ascensor.

De las tres chicas con las que iba a compartir casa solo conocía a Laura —habíamos estudiado la misma carrera—. Las otras dos eran amigas suyas. Una se llamaba, también, Laura y la otra, Mireia. Enseguida nos llevamos bien. Nunca hubo entre nosotras discusiones ni malos rollos y eso que somos muy diferentes.

Lo primero que hacemos después de firmar el contrato, y antes de instalarnos, es amueblar nuestra futura casa. Para ello no vamos a ninguna tienda. Simplemente nos damos una vuelta por ahí. Y es que en Barcelona existe, en cada barrio es distinto, el día de la recogida de muebles en la calle. La gente deja lo que no quiere frente al portal y, por la noche, pasa el camión del ayuntamiento a recogerlos gratis. Así fue como encontramos la mesa para el comedor, las sillas para sentarnos —cada una de un estilo y color diferente—, un sofá bastante apañado —que forramos, todavía lo recuerdo, con una tela granate—y alguna que otra lámpara. Con el tiempo, nos traeríamos, también, una mesilla para el salón y una butaca.

Nos dividimos los armarios de la cocina y, también, los estantes de la nevera, que compramos de oferta en un establecimiento de electrodomésticos golpeados. La sal, el aceite, la harina y los alimentos de este tipo los compramos con el dinero de un bote conjunto, del que también sacábamos para los productos de limpieza. Aunque, para ser sinceros, limpiábamos muy poco.

Laura, mi amiga, —a la que a partir de ahora llamaré sólo Lau para diferenciarla de la otra chica— ideó una ruleta. Pero no de la fortuna, más bien de la desdicha. Cogió una cartulina y la recortó en forma de círculo. La dividió en cuatro porciones exactas y en cada una de ellas hizo un dibujito. Uno para la cocina, otro para los baños, el tercero para el comedor y el último para los pasillos y las zonas comunes. Le añadió una manecilla —como las del reloj—, lo colgó en la pared de la cocina y allí se quedó. Acumulando grasa.

La teoría era buena. Democrática y equitativa. Repartirnos las tareas de la casa de manera rotativa. Una vez hecho el trabajo, girar la manecilla a la derecha y cambiar de suerte (o de desdicha). Pero la realidad es otra y es que en muy pocas ocasiones lo llevamos a cabo. Sólo limpiábamos cuando no había más remedio. Cuando la mierda era tan evidente que no nos quedaba otra que pasar el mocho para evitar quedarnos pegadas en el suelo como estatúas de sal.

Lo segundo que hacemos, nada más entrar, es un sorteo. En el piso hay cuatro habitaciones pero la diferencia entre ellas es abismal. Dos, son pequeñas, oscuras y con una pequeña ventana que da a un patio de luces. Las otras dos, por el contrario, son el doble de grandes, exteriores y luminosas porque el ventanal que hay en ellas da a un jardín.

Decidimos que las dos de nosotras que ocupen estas habitaciones —mucho más bonitas que las otras—pagarán más. El problema es que todas estamos dispuestas a poner esa cantidad extra. Eras idiota si pensabas lo contrario. Así que al final, como no nos poníamos de acuerdo, optamos por echarlo a suertes. El destino quiso que Lau y yo fuésemos las afortunadas.

Entré pues, con mis maletas, sabiendo que me pertenecía. Por derecho. Era una habitación preciosa. Transmitía paz y tranquilidad. Era amplia, con un ventanal por el que entraba una luz radiante y, lo mejor, con vistas a un verde y cuidado jardín interior. No había ruido alguno, sólo, de vez en cuando, el trino de algún pajarillo que se posaba en las ramas del árbol que quedaba justo debajo de la ventana.

Tan solo me había traído la ropa y cuatro cosas del trabajo. Necesitaba, urgentemente, lo más básico. Una cama donde dormir y un armario donde guardar mis trapos. El armario lo compré en IKEA, templo de la juventud mileurista. Me lo hice yo misma. Con una estructura que encargué a medida. Era blanco. De fórmica barata. Con un enorme zapatero incorporado porque siempre he tenido debilidad por los zapatos y —debo admitirlo— tengo demasiados. La otra peculiaridad es que no tenía puertas. Sólo unas cortinas, también blancas, y que estaban siempre abiertas, intentando dar a aquella mole de madera de imitación el aspecto de un vestidor. Aunque, a decir verdad, en lo único que se parecía era en tamaño, pues iba de pared a pared.

Para la cama ideé algo parecido. Hacía tiempo que pernoctaba en casa de los demás, normalmente en camas individuales de noventa centímetros y estaba hasta los mismísimos ovarios. Para mi nueva casa y mi recién adquirida habitación quería dormir como dios manda. Como no disponía del dinero suficiente pata comprar la cama que deseaba, la fabriqué. Fui a una de esas grandes superficies dedicadas al bricolaje y compré unos listones de madera. Los corté en la sección que tienen habilitada para ello. Unos de dos metros, ese era el largo que iba a tener mi futura cama. Los demás, de metro y medio, medida que había decidido para el ancho. Convencí a un amigo del pueblo para que me acompañara con su furgoneta. Me ayudó a cargarlos y nos los llevamos a Barcelona. Una vez dispuestos en mi cuarto, vino mi abuelo, que era un manitas. Con la ayuda del taladro y unos cuantos clavos, me montó la cama en un santiamén.

Pared blanca. Ventanal blanco. Armario blanco. Cortinas blancas…. Necesitaba un toque de color. Y se me ocurrió la estúpida idea de pintar una de las paredes de color naranja. Fuerte. Chillón. Lo hice yo misma, así que el resultado no fue el que esperaba pero me conformé. Las sábanas y el edredón los compré a juego. Con estampados en tonos anaranjados y fucsias, lo que le daba al conjunto una imagen bastante estridente. Para acabarlo de adornar le pedí a un amigo gallego, que se hacía llamar Thor —como el Dios del trueno en la mitología germánica— aunque ese no era su nombre verdadero, que me dibujase algo en la pared. Hizo un árbol enorme con ramas que caían en cascada. Estaba lleno de hadas, duendes, brujas, dragones voladores, flores y criaturas fantásticas. Tardó varias semanas pero valió la pena. Le quedó precioso.

Me gustaba mi habitación. Depende de dónde miraras podía resultar un lugar de lo más tranquilo o de lo más esquizofrénico. Sólo bastaba con girar la cabeza. Lau ocupaba la habitación de al lado, pared con pared, lo que nos ocasionó más de un encontronazo. Siempre por el mismo motivo: El ruido. Yo lo hacía y ella se quejaba.

Hace poco le mandé un email para felicitarla por su reciente maternidad. Había leído lo que escribí en Parece que fue ayer donde hablaba de ella y los demás compañeros de universidad, y me respondió con estas palabras. Las cito literalmente:

—¿Que yo conocía todos los grupos? Ya me gustaría... Y lo de escribir asquerosamente bien, tres cuartos de lo mismo. Gracias por ser tan benevolente y no mencionar la mala leche que gastaba cuando en Santjoanistes me despertabas follando de madrugada y no podía volverme a dormir para ir a currar... Siempre he tenido muy mal despertar.

Me eché a reír. Porque es verdad que la despertaba y porque, todavía, es más cierto que se ponía de un humor de perros. Gritaba y daba porrazos a mi puerta como si estuviera poseída. Y a mí, me daba igual. Pero es que, digámoslo claro, yo estaba soltera y sin compromiso. Trabajaba en la tele sólo los fines de semana, y tanto mi recién adquirida libertad como independencia económica, ejercieron una mala influencia. Bueno, tampoco mala, pero digamos que disfruté. De la vida. De ser joven. Independiente. De tener dinero en el bolsillo y las tetas en su sitio.

La vida en este piso era, imagino, como la que debe haber en cualquier piso de estudiantes. Con la única diferencia que, aquí, todas currábamos. Lau acababa de conseguir un empleo como copy creativa en una empresa de publicidad. Laura era camarera en un bar bastante conocido de Barcelona. Y Mireia, asistente social, se ganaba el sueldo trabajando en una casa de acogida para mujeres maltratadas. Yo, ya lo he dicho, hacía de reportera dicharachera en una nueva tele local que habían abierto en la ciudad.

En la casa siempre había mucha gente. Y muy buen rollo. Cuando no encontrabas al novio de Mireia cocinando alguna de las especialidades de su país —era chileno—, podías ver a la otra Laura con su novio —segurata de una discoteca— sentados, ambos, en el sofá con unas latas de cerveza. Siempre te invitaban a compartirlas con ellos. Cuando no, Lau, metía la música a todo volumen y invitaba a los colegas de la universidad. Yo también me traía a los amigos y a los amantes esporádicos. Así que ese piso que, inicialmente, iba a ser para cuatro chicas veinteañeras, se convirtió rápidamente en algo muy parecido a un bed & breakfast.

Pero la aventura de la convivencia duró poco. Tan solo un año. Pasado ese tiempo decidimos no renovar el contrato. Desconozco los motivos que tuvieron las demás. El mío sí lo sé. Me enamoré. Perdidamente. De un compañero de trabajo. Y, sin pensarlo demasiado, me fui a vivir con él.