Pues los dos ángeles que fueron puestos a las puertas de Sodoma para saber si sus habitantes, dice el Génesis, habían hecho verdaderamente todo aquello cuyo clamor llegara hasta el Altísimo fueron, y hay que felicitarse de ello, muy mal elegidos por el Señor, que debió confiar tal misión a un sodomita.

* * * Fue una lástima que Proust no estuviera conmigo hace veinte años en aquel albergue junto al lago Nicaragua, donde conocí a una pareja gay de Estados Unidos, dos señores cuarentones (de quienes hablé aquí) que, una noche, tuvieron la amabilidad de prestarse a una sesión de "todo lo que quiso saber sobre la homosexualidad y no se atrevía a preguntar". Digo que es una lástima porque, como veremos en seguida, nuestro autor tenía unas ideas un poquito curiosas sobre la "inversión", que es el término que emplea con más asiduidad, y por ello me habría gustado ver qué impresión le causaba aquella pareja. Proust, por su parte, dice en Sodoma y Gomorra cosas como las siguientes:

El adolescente al que no le gustan las mujeres y quiere curarse encuentra con alegría este subterfugio de descubrir una novia que le representa un cargador de muelle. En el caso contrario, si la mujer no tiene desde el principio los caracteres masculinos, los adquiere poco a poco para agradar a su marido, aun insconscientemente, con esa especie de mimetismo en virtud del cual ciertas flores toman la apariencia de los insectos a los que desean atraer.

Mucho ha llovido en un siglo, y supongo que uno tendrá que hacerse a la idea de que algunos homosexuales poco sabían de su condición más allá de la imposibilidad, que afecta a todo mortal, de reprimir sus deseos. Afortunadamente, y a pesar de figurar como tal en ciertos escaparates, En busca del tiempo perdido no es una novela gay y uno no la lee con el objetivo de aprender nada, sino porque, con permiso de Cervantes y algún otro, es la obra literaria más grande jamás escrita.

El narrador entra bien pronto en materia, y nos describe de esta guisa el encuentro entre el barón de Charlus y Jupien, el chalequero:

... tenía miedo de hacer ruido. De todos modos hubiera sido inútil. Ni siquiera tuve que lamentar no haber llegado a mi taller hasta pasados unos minutos. Pues, por lo que oí al principio en el de Jupien, y que no fue más que sonidos inarticulados, supongo que pocas palabras se dijeron. Verdad es que aquellos sonidos eran tan violentos que, de no repetirse sucesivamente y cada vez una octava más alto en quejido paraleleo, habría podido yo creer que una persona estaba degollando a otra muy cerca de mí y que, después, el homicida y su víctima resucitada tomaban un bño para borrar las huellas del crimen.

Y todavía viene la propina.

Posteriormente llegué a la conclusión de que hay una cosa tan estrepitosa como el dolor, y es el placer, sobre todo cuando va acompañado -a falta del miedo a tener niños, y aquí no era el caso, a pesar del ejemplo poco probatorio de la leyenda dorada- de los cuidados inmediatos de limpieza.

No se vayan todavía, que aún hay más:

Exige recibir él mismo por la mañana, en la cocina, la crema fresca de manos del mozo lechero y, las noches en que el deseo le excita demasiado, llega hasta a traer a su camino a un borracho, hasta arrancarle la blusa a un ciego.

Pero no todo tiene por qué ser tan sórdido. También hay sitio para la mitología:

Así, los invertidos, que se suelen relacionar con el antiguo Oriente o con la edad de oro de Grecia, vendrían aún de más lejos, de aquellas épocas de prueba en que no existían ni las flores dioicas ni los animales unisexuados, de aquel hermafroditismo inicial de cuyos rudimentos de órganos machos parecen quedar huellas en la antomía de la mujer y de los femeninos en el hombre.

Dejémoslo aquí por el momento, que tampoco hay que abusar de las citas. (Triste sino el del bloguero que se atreve con Proust. ¡Tanto por citar y tan poco que decir!)

Robert de Montesquiou, que inspiró el personaje del barón de Charlus

Robert de Montesquiou, que inspiró el personaje del barón de CharlusAlgún amigo de Proust cuyo nombre ahora se me escapa le reprochó que el narrador de A la recherche... no fuera homosexual. ¿Por qué tal reproche? ¿Acaso pensaba dicho amigo que se le estaba hurtando algo de veracidad a la obra? ¿De honestidad? Proust nunca dejó de insistir en que había escrito una obra de ficción, y negó siempre que se tratara de una autobiografía. Lejos de mi intención entrar en el manido debate sobre la interrelación entre una y otra, pero sí resulta curioso que, al margen de la novela, nuestro autor negara rotundamente su propia condición sexual, hasta el punto de retar a un duelo al escritor Jean Lorrain, por hacer insinuaciones al respecto.

Estoy combinando la lectura de Proust con la obra Años de vértigo, de Philipp Blom, un interesantísimo paseo por la historia cultural de occidente en los años que van de 1900 al inicio de la Gran Guerra. Nos dice Blom que la decadencia de la virilidad era uno de los principales motivos de preocupación en aquella sociedad. Las mujeres daban los primeros pasos en la lucha por sus derechos, caía la natalidad, y se observaba con preocupación una cierta degeneración de las costumbres. Cabría deducir por todo ello que la cuestión de la homosexualidad juega en este volumen un papel no muy diferente del que, en El mundo de Guermantes, jugaba el caso Dreyfus. Es decir, quizá Proust no dedicó un volumen (en realidad, el tema es constante a lo largo de toda la obra) a una obsesión personal, sino a algo que era, a pesar del tabú, una cuestión social.

Mucho se ha dicho y escrito al respecto de la vida sexual de Proust, y algunos de sus contemporáneos, como nos explica el álbum biográfico del primer volumen de Alianza, tuvieron el mal gusto de recrearse en detalles francamente escabrosos, por no decir repulsivos. Evitemos, pues, ese interés gratuitamente morboso, y veremos que en Proust la cuestión homosexual va mucho más allá del sexo.

Raza sobre la cual pesa una maldición y que tiene que vivir en la mentira y el perjurio, pues sabe que se considera punible y vergonzoso, por inconfesable, su deseo, ese deseo que constituye para toda criatura el mayor gozo de vivir, que tiene que renegar de su Dios, pues hasta los cristianos, cuando comparecen ante el tribunal como acusados, les es forzoso, ante Cristo y en su nombre, defenderse como de una calumnia de lo que es su vida misma; hijos sin madre, a la que no tienen más remedio que mentir toda la vida y hasta a la hora de cerrarle los ojos; amigos sin amistades,a pesar de todas las que inspira su encanto, frecuentemente reconocido, y que su corazón, que suele ser bueno, sentiría...

Quién sabe, quizá el amigo de Proust no acertó en sus reproches.

Madame Armand de Caillavet, modelo de Mme Verdurin

Madame Armand de Caillavet, modelo de Mme VerdurinLa cuestión de la homosexualidad, descrita en ocasiones, como habéis visto, de modo bastante crudo, y personificada sobre todo en el barón de Charlus, creación literaria absolutamente inmortal, así como los inevitables cotilleos al respecto en los salones y fiestas, podrían, una vez más, engañarnos al respecto del verdadero motivo y alimento de la obra: la memoria, por supuesto. De hecho, este volumen se abre con el narrador remontándose desde la primera palabra a un momento muy anterior a aquél con que llegaba a su fin El mundo de Guermantes:

Mucho antes de hacer a los duques la visita que acabo de contar...

En nuestro paseo por el camino de Swann vimos cómo la memoria agarraba puñados de la infancia del narrador y los derramaba sobre la página como si fueran granos de arena. Hizo luego lo propio con su adolescencia, en A la sombra de las muchachas en flor, y quizá recordéis cómo en El mundo de Guermantes asistíamos al momento en que por primera vez las mujeres miraban a nuestro héroe como a un hombre. Es decir, que a pesar de la aparente y muy engañosa parsimonia con que el narrador se demora en salones, paseos en coche y descripciones de espinos blancos, los años tampoco pasan en balde en el tiempo perdido, donde los personajes, algunos de ellos tan queridos por el lector, empiezan a envejecer. Hacia el final del volumen anterior, Swann se presentaba en el salón de los Guermantes con una triste noticia. Aquí volvemos a verlo, cada vez más avejentado y alejado de aquel atractivo dandy que fascinó a nuestro narrador en su infancia.

Por fin tuve la alegría de que entrara Swann en aquella sala, tan grande que al principio no me vio. Alegría con mezcla de tristeza, de una tristeza que quizá no sentían los demás invitados, pero que en ellos consistía en esa especie de fascinación que ejercen las formas inesperadas y singulares de una muerte próxima, de una muerte que, como dice el pueblo, llevan en la cara.

Huelga decir que la descripión del decrépito Swann se extiende a lo largo de casi tres páginas maravillosas. Un fragmento más:

Por otra parte, acaso en aquellos últimos días la raza acusaba en él el tipo físico que la caracteriza, al msimo tiempo que el sentimiento de una solidaridad moral con los demás judíos, solidaridad que Swann parecía haber olvidado toda su vida, y que, injertados uno en otro, la enfermedad mortal, el asunto Dreyfus, la propaganda antisemita, habían despertado, sin embargo, hay algunos israelitas, muy finos y delicados hombres de sociedad, en los cuales permanecen en reserva y entre bastidores, para salir a escena en un momento oportuno de su vida, un zafio y un profeta. Swann había llegado a la edad del profeta.

Charles Haas, en quien Proust se inspiró para el personaje de Swann

Charles Haas, en quien Proust se inspiró para el personaje de SwannEl carácter profético de Swann, aquel hombre antaño envidiado y alabado por todos y que un día, entre ceder al deseo y preservar su prestigio, eligió convertirse en la comidilla de los salones, se empieza a reflejar quizás en el narrador, quien a todas luces siempre ha sentido más afecto y admiración por Swann, en quien ve -o el lector intuye- un alter ego, que por su propio padre. Nuestro héroe, en efecto, empieza a manifestar un afán de posesión y unos celos en nada diferentes a los de aquel Swann que espiaba la ventana de Odette, celos y afán que llevará al extremo en La prisionera.

... comencé a comprender que la vida de Albertina estaba situada (claro que no materialmente) a tal distancia de mí, que siempre necesitaría fatigosas exploraciones para poner la mano sobre ella.

A los que tenemos una relación, digamos, normal con nuestra pareja, en algún momento puede llegar a chocarnos la que se da entre el narrador y Albertina.

La pérdida de toda brújula, de toda dirección, que caracteriza la espera, persiste todavía después de llegar la persona esperada, y sustituyendo a la calma que nos permitía pintarnos su llegada como un determinado placer, nos impide sentir ninguno. Allí estaba Albertina: desatados mis nervios, no se habían repuesto y seguían esperándola.

Es decir, nos llegaría a chocar si nosotros mismos no hubiéramos sido víctimas, en algún momento de nuestra vida, de ese amor que no conoce nombres, que nos engulle y nos obliga a errar por el mundo a la sombra de muchachas en flor, suplicando aunque sea un poquito de simulacro.

Me debía haber marchado aquella noche sin volver a verla jamás. Ya entonces presentía que, en el amor no compartido -lo que equivale a decir en el amor, pues hay seres para los que no existe el amor compartido-, sólo se puede gustar de la felicidad ese simulacro que me era dado en uno de esos momentos únicos en los que la bondad de una mujer, o su capricho, o el azar, aplican a nuestros deseos, en una coincidencia perfecta, las mismas palabras, los mismos actos que si de verdad fuéramos amados.

Eso sí, no cometamos el error de concluir que, igual que sólo existe un único amor al que vamos cambiando el nombre a lo largo de nuestra vida, sólo existe una vida. Es cierto que en un momento dado, el narrador nos dice que:

Deseamos apasionadamente que haya otra vida en la que seríamos lo mismo que somos en este mundo. Pero no reflexionamos en que, aun sin esperar a esa otra vida, ya en ésta, pasados unos años, somos infieles a lo que hemos sido, a lo que queríamos seguir siendo inmortalmente. Aun sin suponer que la muerte nos modificara más que esos cambios que se producen en el transcurso de la vida, si, en esa otra vida, encontráramos el yo que hemos sido, nos apartaríamos de nosotros como de esas personas con las que hemos estado relacionados, pero a las que no hemos visto desde hace mucho tiempo.

Pero si nuestro anhelo se queda en eso, en mero deseo irrealizado, ello no se debe a que sólo haya una vida, sino, quizás, a que, al igual que la memoria, nuestra presencia en una u otra vida no depende de nuestra voluntad. Así, de una manera que se nos antoja inevitable, el buceo en las paradojas de la memoria lleva a Proust hasta la metempsicosis.

Todos tenemos nuestros recuerdos, ya que no la facultad de recordarlos (...) Pero, ¿qué es un recuerdo que no se recuerda? O vayamos más lejos. No recordamos nuestros recuerdos de los treinta últimos años; pero nos bañan por completo; ¿por qué, entonces, detenerse en treinta años, por qué no prolongar hasta más allá del nacimiento esa vida anterior? Desde el momento en que no conozco toda una parte de los recuerdos que están detrás de mí, desde el momento en que me son invisibles, en que no tengo la facultad de llamarlos a mí, ¿quién me dice que, en esa masa desconocida de mí, no hay algunos que se remontan mucho más allá de mi vida humana? Si puedo tener en mí o en torno mío tantos recuerdos que no recuerdo, este olvido (al menos olvido de hecho, puesto que no tengo la facultad de ver nada) puede recaer en una vida que he vivido en el cuerpo de otro hombre, incluso en otro planeta. Un mismo olvido lo borra todo. Pero entonces, ¿qué significa esa inmortalidad del alma cuya realidad afirmaba el filósofo noruego? El ser que yo seré después de la muerte no tiene más razones para acordarse del hombre que yo soy desde mi nacimiento que éste para acordarse lo que fui antes de él.

Albertina, vista por David Wesley Richardson

Albertina, vista por David Wesley RichardsonAcostumbra decirse que uno de los temas principales de En busca del tiempo perdido es el desarrollo de la vocación literaria del narrador. Si esto es así, lo cierto es que Proust hace hincapié justamente en la incapacidad del narrador para ponerse a escribir. A su frustración inicial, que le aplasta la confianza en sí mismo (al comienzo del segundo volumen, por recordar un ejemplo, sus pinitos literarios no merecen por parte de Norpois más que el desprecio), se une, quizá, su arrolladora pasión por, si no gozar, sí observar la vida, deleitarse en su belleza y estudiar su fealdad. En definitiva, cuando quiere ponerse a escribir, siempre lo llama algún asunto ineludible, como mirar el mar o escrutar por enésima vez las últimas palabras de Albertina, en un intento de saber si son ciertos los rumores que la tachan de gomorriana. A pesar de todo ello, el narrador sí tiene muy claras sus ideas acerca del acto de escribir. Aquí lanza una puya a los escritores que pasan más tiempo en las redes sociales que leyendo o escribiendo:

Un verdadero escritor, exento del estúpido amor propio de tanta gente de letras, si, al leer el artículo de un crítico que siempre le ha mostrado la mayor admiración, ve citados los nombres de autores mediocres y no el suyo, no tiene tiempo de detenerse en lo que pudiera ser para él un motivo de extrañeza: le reclaman sus libros.

Veíamos más arriba cómo, al respecto de la homosexualidad, Proust parece plantear un juego de dobles negaciones, algo que, al decir de algunos, debería darnos una afirmación. Así, Proust nos dice: "yo no soy homosexual", para luego añadir "los homosexuales viven en la mentira y el perjurio". Se me ocurre que se oculta un juego parecido en lo que respecta a la identidad del narrador, quien se nos presenta como la antítesis de "un verdadero escritor", y al acto de escribir. De hecho, en el siguiente volumen veremos que este juego, por lo menos en dos ocasiones, es mucho más explícito. Pero no adelantemos ni los acontecimientos ni su gloriosa y proustiana ausencia.

Sodoma y Gomorra ofrece otro de los grandes momentos magdalena de la obra. Recordaréis que en el volumen anterior asistíamos a la muerte de la abuela del narrador, la persona a la que más próximo se sentía el narrador, como sucede con relativa frecuencia, pues la relación con nuestra abuela siempre estará libre de la tensión que envuelve a la que tenemos con la madre. Este momento magdalena tiene lugar en Balbec, de vuelta en el mismo hotel donde ambos se habían alojado la vez anterior.

Perturbación de toda mi persona. La primera noche, como sufría una crisis de fatiga cardíaca, tratando de dominar el sufrimiento, em incliné despacio y con prudencia para descalzarme. Pero apenas toqué el primer botón de la bota, se me llenó el pecho de una presencia desconocida, divina, me sacudieron los sollozos, me bortaron lágrimas de los ojos. El ser que venía en mi ayuda, que me salvaba de la sequedad del alma, era el que, años antes, en un momento en que ya no tenía nada de mí, había entrado y me había vuelto a mí mismo, pues era yo y más que yo (el continente, que era más que el contenido y me lo traía): Acababa de ver, en mi memoria, inclinado sobre mi fatiga, el rostro tierno, preocupado y decepcionado de mi abuela, como aquella primera noche de la llegada; el semblante de mi abuela, no de la que yo me había sorprendido y reprochado echar tan poco de menos y que de ella sólo tenía el nombre, sino de mi verdadra abuela, cuya realidad viva encontraba ahora por primera vez desde los Champs-Elysées, donde sufrió el ataque. Esta realidad no existe para nosotros mientras hoa sido recreada por nuestro pensamiento (sin esto, los hombres que han intervenido en un combate gigantesco serían todos grandes poetas épicos); y así, en un deseo loco de arrojarme en sus brazos, sólo en aquel momento -más de un año después de su entierro, por ese anacronismo que con tanta frecuencia impide la coincidencia del calendario de los hechos con el de los sentimientos- acababa de enterarme de que había muerto.

¿Tendría yo un momento magdalena parecido si me volviera a alojar en aquella pensión de Cañete, aquel precioso pueblo donde, de niño, pasamos un verano, una pensión cuyos pasillos amanecían tachonados de las cacas de un perrito pequinés, donde mi hermano y yo pillamos piojos, y donde una noche en que mi abuela se levantó de la cama para acercarse hasta la mía y arroparme, yo, haciéndome el dormido, en un reflejo condicionado por ese temor a que nos encuentren despiertos, entreabrí los ojos y vi, a través de la tela de su camisón, sus flácidos pechos, imperdonable pecado que jamás, hasta hoy, confesé a nadie?

Lo reconozco: estaba equivocado. Pensaba que, a partir de El mundo de Guermantes, Proust había dejado de escribir sobre mí. Concluido ya el quinto volumen, constato que, por muchos salones llenos de duques y princesas que aparezcan, por muchos sodomitas, gomorrianas, ramas de espino y representaciones de las obras de Racine, En busca del tiempo perdido es, en más de un sentido, el libro de mi vida.

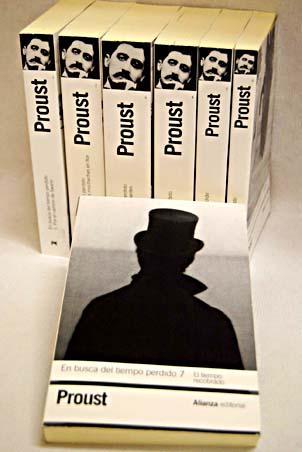

Obsérvense las proporciones de la obra

Obsérvense las proporciones de la obraNo puedo irme sin señalar que, naturalmente, no todo es sodomía y gomorrez en este volumen. También hay sitio para el humor. Porque no me digáis que el bueno de Marcel no se estaba cachondeando del lector cuando dice:

Las proporciones de esta obra no me permiten explicar aquí por qué...