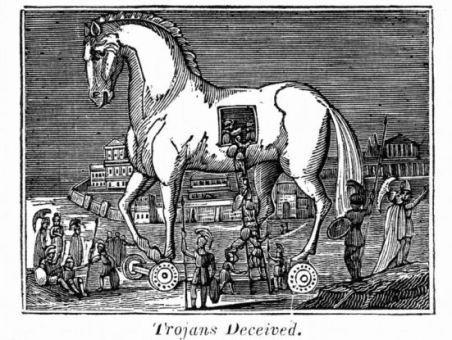

De todos es sabido que Grecia fue la cuna de nuestra civilización: la civilización occidental. A los griegos les debemos muchas cosas, no en vano fueron los inventores de la democracia, del teatro y, en época más reciente, de los rescates. ¿Quién no conoce a Homero, Sócrates, Pitágoras, Aristoteles o Hipócrates? ¿Quién no ha visto películas en las que aparezcan grandes héroes griegos como Ulises, Aquiles o Heracles? Son muchos los prohombres griegos que han pasado a la Historia. A la Historia con mayúsculas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de otros personajes menos conocidos, en ocasiones anónimos. Hombres y mujeres que allanaron el camino para que otros terminasen llevándose la gloria y perpetuando sus nombres en los libros de la ESO que sufren nuestros hijos. En otras palabras, héroes de segunda fila que merecen ser reivindicados por su gran contribución al avance de la humanidad: los storytellers o cuentacuentos. En primer lugar, vamos a recordar a Sinón. Sinón participó en el asedio de Troya. Durante los nueve largos años que duró el asunto, estuvo trajinando por el campamento de los sitiadores, vendiéndoles prácticamente de todo: desde pinzas para la ropa hasta yogur, cualquier cosa que necesitasen los griegos para sentirse como en casa. Se dice de él que era un gran storyteller y que muchas de las cosas que vendía, en realidad, no valían para nada pero, a cambio, contaba historias que eran muy del agrado de la aburrida soldadesca. La retirada de los griegos tuvo que posponerse unos días, a causa de un overbooking pertinaz en la zona de las letrinas. Cuando los jefes griegos preguntaron por el motivo, muchos dedos señalaron a Sinón como causante del desaguisado. El pobre comerciante fue prendido y, cuando ya estaba encomendando su alma a los dioses, se dice que fue el propio Ulises el que le ofreció la posibilidad de salvarse, a cambio de un pequeño servicio. Desde hacía tiempo, a Ulises le venía rondando por la cabeza la idea del famoso caballo. No se había decidido a ponerla en práctica porque no se fiaba de lo que harían los troyanos cuando se encontrasen con el colosal muñeco. Lo mismo les daba por liarse a hachazos o prenderle fuego, lo cual resultaba bastante preocupante para los que irían dentro. Si había alguien capaz de convencer a los troyanos de que en el caballo no había gato encerrado, aquél era Sinón. Así es que le dieron a elegir entre una sesión de buceo libre en las letrinas o hacer uso de sus dotes persuasivas para engañar a los sitiados. Tras un buen rato pensándoselo, y ya sin comodines, Sinón se decidió por la segunda opción. Tal y como estaba previsto, una vez que los griegos se hubieron retirado, los troyanos hicieron una salida y se encontraron con el caballo de marras. Por supuesto, desconfiaron y, cuando ya estaban arrimando una cerilla a la panza del equino, con lo que nos hubieran privado a todos de las obras de J.J. Benítez, apareció por allí el bueno de Sinón. El rollo que les metió para que se quedasen con el caballo podéis encontrarlo en el Libro II de la Eneida. Bien es verdad que yo lo hubiera contado de otra manera, pero vamos a respetar la versión de Virgilio. Sea como fuere, aquello terminó como todos conocemos y fue el origen de algunas expresiones que han llegado hasta nuestros días como "vender el caballo" o, de manera más vulgar, "vender la burra". El segundo caso de storyteller griego es aún menos conocido que el de Sinón. Calasparres se había percatado de uno de los males endémicos que aquejaban a los helenos y para el cual no habían encontrado aún la solución. Cualquiera que observe, en un museo hoy en día, las magníficas estatuas o variada cerámica que nos ha llegado de aquella época, descubrirá fácilmente lo mismo que Calasparres: ¡Los griegos la tenían pequeña! Lo cierto es que aquello le vino muy bien a nuestro storyteller. Se le ocurrió preparar una mezcla con una parte de grasa de toro, dos partes de harina de arroz y una pizca de guindilla. Envasó el ungüento en pequeñas tarrinas de arcilla y se puso a venderlas, a voz en grito, por las ferias: "¡Si quieres tenerla más grande, ponte crema de Calasparres en el glande!". Pese a la contundencia de value proposition, las ventas de tarrinas no iban todo lo bien que cabría esperar. Pero Calasparres, lejos de desanimarse, decidió cambiar de táctica. Montó un tinglado en mitad de la feria y allí se subió él, acompañado de dos mujeres de generosas curvas. Comenzó a proclamar a los cuatro vientos las virtudes de su crema y para demostrarlo, solicitó el testimonio de las mujeres. Éstas, con el pretexto no querer ser reconocidas, ocultaban sus rostros con sendas máscaras de cerámica que los tapaban completamente. La mujer que intervino en primer lugar se quejó amargamente de que su marido no la satisfacía en el lecho. Para subrayar sus palabras, la máscara que llevaba era la viva imagen de la tristeza. A continuación, su compañera, con una máscara sonriente y feliz, aseguró a los presentes que, si bien su marido tampoco se ponía la crema de Calasparres, el vecino de al lado ya había utilizado dos tarrinas y bueno... Ya os podéis imaginar los detalles. Y lo mismo sucedió en las siguientes ciudades que visitó Calasparres. Tanto fue así que, al poco tiempo, en las representaciones del incipiente teatro griego, los actores comenzaron a copiar el truco de las máscaras para dar fuerza y expresividad a sus personajes. Al cabo de unos pocos meses —los mismos que tardó en volver a la primera ciudad y ser corrido a pedradas por los incautos compradores—, Calasparres decidió retirarse con las ganancias. Cogió un barco y vino a establecerse a la península ibérica, donde se dedicó al cultivo del arroz. Muchos años más tarde, algunos de los descendientes de Calasparres decidieron recuperar el antiguo negocio de su antepasado y, aprovechando las posibilidades que ofrece Internet, se dedican, en la actualidad, a inundarme de emails el buzón de entrada. Y eso es todo por ahora. Próximamente revisaremos otros periodos de la Historia y veremos la gran influencia que han tenido en ella nuestros queridos storytellers. Hasta pronto.

Un buen día, Sinón se enteró de que los griegos, hartos ya de estar hartos de tanto sitiar, se volvían para casa. Como buen comerciante, decidió liquidar a toda prisa su stock, a mitad de precio. Para su desgracia, entre aquellas mercancías se encontraba una partida de yogures pasados de fecha.

El éxito fue tan grande que se agotaron las existencias en unos minutos.