Recientemente se han inaugurado en Barcelona dos exposiciones que tienen un elemento en común: el diálogo entre el arte antiguo y el actual.

Sorprende que se planteen exposiciones de este tipo, pues parece que en estos tiempos, absorbidos por la actualidad, el arte antiguo es materia arqueológica, sin interés alguno para este mundo informatizado y dominado por la inmediatez de los medios.

Estas retrospectivas muestran que no debe ser así. La primera de ellas es Picasso-Románico, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC), en la que se analiza la relación entre la obra de Pablo Picasso y la iconografía románica que él tanto admiraba.

En la exposición se ve cómo alguna de sus obras de la etapa cubista le debe mucho a esta pintura medieval. En ningún momento hay una influencia directa de una obra a otra, pero Picasso toma una serie de elementos del románico y los incorpora directamente a su mundo estético personal y tremendamente moderno. En el arte cubista que busca a principios de siglo destacan una serie de retratos sin perspectiva, con figuras hieráticas que sobresalen sobre un fondo oscuro completamente plano. Si miramos en mayor profundidad algunos rasgos faciales de los retratos de las obras cubistas de Picasso, como los ojos, o la nariz, parecen tener su origen en la pintura románica.

Además, Picasso toma del románico algunos motivos, como la serie de calaveras que aparecen en los bodegones y composiciones que creó en 1945 bajo la impresión de la II Guerra Mundial que acababa de terminar.

Quizá es más discutible que la Pasión de Cristo, y la distribución de sus figuras, que ocupó en algún momento el interés de Picasso, presente una influencia del románico, pues está presente en la pintura de todos los tiempos, a través de la celebración litúrgica de la Iglesia católica. Pero lo cierto es que el románico es el que inaugura su representación iconográfica y tipifica los elementos de este motivo pictórico.

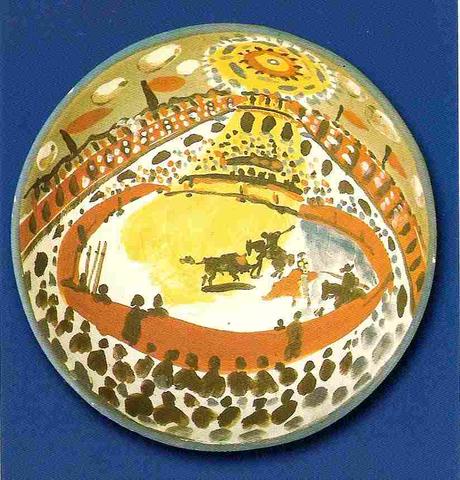

La vinculación, sin embargo, no debe hacerse exclusivamente con el románico catalán, que Picasso pudo admirar de forma directa solo en dos ocasiones: en 1906, cuando pasó una temporada en Gósol, un pequeño pueblo del Pirineo de Lérida y en 1934 ya de camino a Francia. Existen otras muestras de románico que Picasso pudo conocer, aparte de otras tendencias (sabemos lo que supuso en su arte el descubrimiento de las máscaras africanas), pero lo interesante es ver como el arte antiguo influye en él; o, dicho de otro modo, cómo Picasso toma elementos de inspiración en la tradición para su propia obra. Así, por ejemplo, la adaptación de las figuras a su soporte, tanto en pinturas como en bajorrelieves de los capiteles medievales la encontramos en algunas cerámicas que decoró Picasso en los años 50: el artista medieval temía el espacio vacío, que debía rellenar, y adaptaba la figura al espacio, más grande o más pequeño, para luchar contra su horror vacui. Picasso, en cambio, se adapta a la forma de la cerámica para crear su obra. Así, por ejemplo, la Cazelle, que se propone en la exposición; o bien, la serie de tauromaquia que expone el museo de Ceret, en el que el plato de cerámica da forma al coso taurino.

La impresión que se lleva el público de la exposición es que Picasso se inspira en la tradición. No la copia, no se deja influir, sino que toma del arte antiguo los motivos y técnicas necesarios que le ayuden a renovar la propia obra. Obsérvese la paradoja: Picasso es el ejemplo emblemático de cómo lo antiguo indica el camino de la vanguardia, es decir, de la renovación. De ahí el diálogo constante que el malagueño mantuvo con los grandes maestros del pasado: excelentes revisiones personales de Las damas de Argel, a partir de las obra de Delacroix, del Desayuno en la hierba, de Manet o las variaciones sobre Las meninas velazqueñas.

El diálogo entre estilos y épocas se encuentra también en la segunda exposición que en estos días se presenta en Barcelona: Un Thyssen nunca visto. Como en otros casos, la fundación propone un repaso de cinco ejes temáticos: la pintura religiosa, el retrato, los bodegones, el paisaje y la ciudad. Cada uno de estos ejes estructura los grandes temas de la pintura a lo largo de los siglos, hasta componer un género en sí mismo. La muestra, por supuesto, no es lo suficientemente amplia (podría hacerse infinita, como la biblioteca de Babel borgiana) como para mostrar las líneas maestras de las que se compone cada género, y deslindar sus características a lo largo de los siglos. Pero las piezas seleccionadas sí ayudan a comprender cómo se ha desarrollado el diálogo de estilos a lo largo de los siglos. Resulta muy ilustrativo el caso de la pintura religiosa, un género vasto e inabarcable, pero también muy retorizado, con cánones tan inamovibles que hacen que la expresividad resulte, a menudo, inexistente. Ahí están, junto a un Giotto, un Veronese y un Greco de asombroso parecido, sobre todo en lo cromático.

De la serie, por el contraste y la novedad, destaca La Virgen de la aldea, de Chagall, que ha sabido tomar los elementos iconográficos legados por la tradición (parece aunar anunciación y nacimiento) e integrarlos en su propio mundo artístico y expresivo.

Lo mismo, por ejemplo, en otro de los grandes temas de la pintura: el retrato y el autorretrato. Destaca aquí el deseo del artista no solo de captar los rasgos físicos del personaje, la fidelidad a su imagen, sino transmitir los rasgos propios de su personalidad, que se logra a través de la composición: la postura que adopta el retratado, los atributos que muestra, o, si se amplía el encuadre más allá de la figura retratada y se presta atención al espacio, la composición de la escena. Se pasa así de uno de los múltiples autorretratos de Rembrandt a otro del expresionista Max Beckmann. Quizá la joya de la corona contemporánea sea la famosísima Habitación de hotel de Edward Hopper, que en realidad tendría que compararse con la otra famosa carta, la de Vermeer de Delft. Pero, ya se sabe, las exposiciones de la colección Thyssen se organizan siempre a partir de sus propios fondos, que son muy amplios.

El objetivo de estas exposiciones es que el público comprenda que la tradición juega un papel importantísimo en el arte moderno. El conocimiento del arte antiguo no tiene un objetivo arqueológico, historicista o exclusivamente académico. Su aportación a la experimentación, a la búsqueda de novedades y al discurso personalísimo es siempre muy valiosa, si no fundamental. Pondremos otro ejemplo en música.

Uno de los grandes compositores contemporáneos es el estonio Arvo Pärt. Nació en 1935, cuando su país formaba parte de la URSS. Uno de sus rasgos más característicos es su profundísima religiosidad, como se pone de manifiesto en su obra. Fue precisamente esta religiosidad la que le causó problemas dentro del sistema soviético. En 1968 estrenó una obra coral titulada Credo para coro, orquesta y piano. Su texto, obviamente, es la oración cristiana. Su éxito parece que asustó a las autoridades soviéticas, pues manifestaba abiertamente una religiosidad que no era de su agrado, de modo que Pärt cayó en desgracia. Decidió reflexionar, y para ello se dedicó al estudio de la música antigua: canto gregoriano, escuela de Notre Dame, polifonía del Renacimiento. El conocimiento profundo de estas obras produjo un cambio fundamental en su estilo. Del dodecafonismo que había practicado en un principio ( Nekrolog es la muestra más representativa) pasó a un estilo completamente nuevo que denominó tintinnabuli: música que utiliza el mínimo número de notas, y cuya concentración expresiva se logra al contrastar música y silencio.

Englobado dentro del minimalismo, hay que comprenderlo muy alejado de autores como Philip Glass o Michael Nyman, precisamente por su carácter contenido. Entre sus obras destacan las famosísimas piezas y Spiegel im Spiegel. Paolo Sorrentino utilizó una bella pieza vocal suya en La grande belezza. Cabe especial atención el motete Da pacem, Domine, cuya gestación y creación da buena cuenta de esta simbiosis entre lo antiguo y lo moderno, la vanguardia alimentada por la tradición. La pieza nació -como tantos motetes antiguos- como un encargo que le hizo Jordi Savall a Pärt y se estrenó en la Semana de Música Antigua de Barcelona en 2004. Estaba destinada al Hilliard Ensemble, grupo vocal especializado en música antigua. Y sin embargo, se trata de una obra innovadora, merced, precisamente, a su dependencia con el lenguaje pasado.

Lo mismo puede encontrar el lector en el terreno literario: Galdós no sería el mismo si no hubiese leído atentamente el antes de sorprender en 1881 con Isidora Rufete, la mujer que tras leer tantos folletines románticos, se cree desheredada de una gran fortuna, como le ha hecho entender su tío, Santiago Quijano Quijada. Del mismo modo, para escribir Realidad debió meditar profundamente sobre las técnicas utilizadas por Fernando de Rojas en La Celestina. Qué decir de la influencia de Homero en Carles Riba, o de Baroja en Eduardo Mendoza, nuevo Premio Cervantes. Los ejemplos pueden extenderse ad infinitum: ¿cómo influye el místico barroco Miguel de Molinos en José Ángel Valente, el pensamiento hindú en poetas como Octavio Paz o Chantal Maillard? ¿Góngora en Andrés Sánchez Robayna?

Llegados a este punto, la cuestión ya no es saber lo que han hecho autores pasados o presentes, sino si este diálogo tan enriquecedor entre tradición y vanguardia seguirá realizándose en las jóvenes generaciones. En la actualidad, contagiados de urgencia por la inmediatez informativa y de las redes sociales, la tradición apenas tiene cabida en la cultura que nos rodea ni en los planes de estudio.

La actualidad cultural solo parece detenerse en las efemérides: interesan los datos objetivos, los actos susceptibles de ser inaugurados que generen un titular y una foto, en el mejor de los casos, con mayor o menor presencia política... y poco más. La voraz actualidad es como Cronos, que engulle a sus propios hijos, y apenas deja espacio para la reflexión y la meditación. El mundo cultural se ha dejado arrastrar por el consumismo: una exposición no interesa tanto por lo que aporta, sino por el número de visitantes que ha registrado. Lo mismo la literatura: no interesa la calidad de la obra, sino el número de ventas que han logrado los libros, en ránquines establecidos por librerías mayoristas -asociadas a grupos editoriales- que dominan tanto el mercado literario como las tendencias: se ha de publicar lo que se vende en ellas, sea cual sea su valor, y poco más.

Si este es el presente, el futuro no alberga mayores esperanzas. Solo podemos saber lo que nos espera para las próximas generaciones observando cómo es su formación. No se puede ser optimista, si atendemos al tratamiento de las humanidades en las aulas.

El estudio del Arte y de la Literatura en la educación secundaria ha pasado a tener una presencia simbólica, por decirlo de algún modo, entendida como un componente más de la enseñanza de la lengua. Su interés es, por tanto, tristemente práctico: la literatura se utiliza como ejemplo del uso culto del lenguaje, sin que interese (o se comprenda) su profundidad estética, la honda expresión humana. De manera que el problema no es que se tenga tiempo, o no, de dar un extenso temario en clase; ni de que el alumnado tenga la suficiente madurez para comprender tal soneto o cual novela. Se trata, sobre todo, de un problema de concepto: considerar la Literatura dentro del estudio de la Lengua (o el Arte en la misma asignatura que Geografía física) es como poner al mismo nivel al marmolista de la cocina con las estatuas de Miguel Ángel, el muestrario de colores de la casa Titanlux con un cuadro de Renoir.

Mientras esto siga ocurriendo, el conocimiento de la tradición cultural (artística, literaria) seguirá resultando inexistente en nuestra actualidad. Y de esto se resentirá la cultura futura.