En el estado de superposición, las cualidades de una partícula se encuentran en todos sus estados posibles; por ejemplo, en todas las posiciones del espacio, en las diferentes orientaciones que permite su espín o en cualquiera de sus velocidades. Tales estados están expresados por la función de onda de la partícula, que se puede entender como una tabla en la que aparecen los diferentes estados y las probabilidades de que se dé cada uno de ellos cuando la función se concrete, es decir, cuando “aparezca” la partícula.

La función de onda, esto es, las probabilidades de que se den unos estados u otros, cambia con el tiempo, y estos cambios son predecibles, determinados por una ecuación desarrollada por Edward Schrödinger. Para que la función de onda colapse, para que se concrete en un único estado de todos los posibles, es necesaria una observación, es decir, algo debe interactuar con la onda. Cuando se producen las interacciones, las leyes cuánticas se van desvaneciendo y, en algún momento, comienzan a actuar las leyes de la física clásica.

El problema de todo esto es que no se sabe cómo ni por qué se produce la concreción de uno de los estados en detrimento de los demás, pues aparentemente la disolución de todos los estados salvo uno es completamente aleatoria, responde al azar; podemos saber que un cuerpo se materializará en un lugar concreto una de cada cien veces y en otro lugar una de cada cinco veces, por ejemplo, pero no podremos afirmar con seguridad en cuál de todos los lugares posibles aparecerá en el próximo instante.

La actitud más extendida en mecánica cuántica es limitar la cuestión al resultado que se concreta; cuando se observa una partícula en un estado definido, entonces se le atribuye a ese estado la cualidad de real, considerándose el resto de estados que quedan en potencia una formalidad matemática, una herramienta con la que los científicos pueden trabajar más o menos cómodamente.

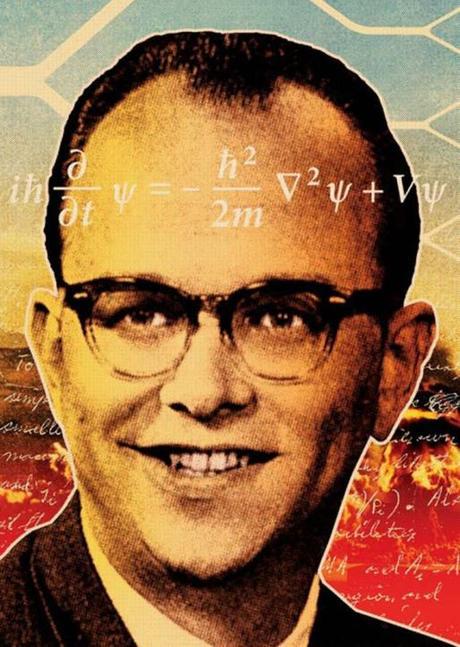

Pero, atendiendo únicamente a las ecuaciones, todos los estados de la superposición son reales. Según se atreviera a afirmar el físico teórico Hugg Everett a mediados del siglo XX, la interpretación de Copenhague, pionera en esa actitud, es “una monstruosidad filosófica”, pues niega la realidad del universo cuántico y se centra en la perspectiva de un observador del mundo clásico, cuya acción influye el resultado de los experimentos pero no se preocupa por saber qué ocurre verdaderamente en ese mundo subatómico.

Esa “monstruosidad” responde a la política científica que se implantó tras la Segunda Guerra Mundial, y que ha sobrevivido hasta el día de hoy en la mayoría de ámbitos académicos: “Cállate y calcula”.

De aquí nace la versión más extendida, según la cual la función de onda es un concepto matemático sin base real, una herramienta inventada por los físicos para trabajar con las ecuaciones. Desde este punto de vista, la realidad es absolutamente clásica, y el científico se acerca al mundo cuántico como un sistema que en realidad no existe “ahí fuera”.

Por el contrario, la cosmología cuántica defiende la idea de una función de onda universal que abarca todo el universo. Por tanto, nada escapa a las leyes de la mecánica cuántica, ni siquiera el pensamiento humano, que está incluido en la gran función de onda de la realidad. Al no poder sustraerse a esa onda universal, no es posible conocer el sistema último que da forma a la realidad, tal y como dejara establecido el teorema de incompletitud de Gödel.

Se considera que el investigador estudia un sistema cerrado que permite establecer condiciones de objetividad, pero esto sólo vale para las minucias técnicas del día a día. En un ámbito más ambicioso, aquel que hace que la ciencia realmente merezca la pena como afirmara Karl Popper, allí donde se adentra en los enigmas de la naturaleza y se maravilla ante los misterios inexcrutables del Cosmos, es una falacia concebir al investigador fuera del sistema que investiga.

Everett pasará a la historia del conocimiento humano por haber hecho constar en acta el problema de la medición que todos percibían pero que ninguno se atrevía a pronunciar: no existe ningún criterio científico para afirmar que sólo uno de los estados de la superposición es real; desde un punto de vista estrictamente teórico, todas las ramas de una superposición son reales. De este modo, la conclusión de Everett es que cada rama expresa una realidad simultánea.

Es así como se justifica la teoría de los universos paralelos. La concreción de la función de onda no sería una discriminación al azar de un estado frente a un resto potencial que se desvanece en la imaginación matemática, sino que la función de onda es lo único que realmente existe pues, si todos los estados se concretan, ya no tiene sentido hablar de potencias y actos. Sólo quedan actos, y esos actos no son sino las potencias de la función de onda.

A día de hoy, lo que hace apenas unas décadas fueron fantasías de un desquiciado, comienza a ser tomado en serio por el sector más atrevido de una nueva generación de físicos. El cosmólogo Max Tegmark sitúa la concepción de Everett en el nivel III de la filosofía de los multiversos.

Los dos primeros niveles parten de la aplicación más sencilla del infinito a la cosmología. El nivel I considera que hay regiones inalcanzables en las que se desarrollan otros mundos, infinitas regiones del espacio que generan por necesidad infinitas reproducciones de nosotros mismos; el nivel II da un paso más, nace de la teoría de la inflación cósmica y aplica el infinito a las constantes de la naturaleza, de modo que el espacio-tiempo adquiere todas las propiedades que se puedan imaginar; el nivel III se concibe desde los planteamientos de Everett, donde los universos paralelos no están en otra región del espacio-tiempo, sino en una realidad abstracta contenida en una función de onda universal que afecta tanto a lo microscópico como a lo macroscópico, y de la que el espacio-tiempo es una minúscula parte; el nivel IV, finalmente, es el reino de la abstracción pura, donde no existe una sola ley inmutable y la realidad se reduce a mero flujo de acontecimientos que ni siquiera las matemáticas conocidas pueden explicar.

En su tesis doctoral, Everett concluía que toda teoría física es sólo un modelo del mundo de la experiencia; puesto que el mapa jamás debería ser considerado el territorio, el ser humano debe renunciar a considerar cualquier teoría como definitiva. La totalidad de la experiencia, afirmaba Everett, jamás nos será accesible.

Hugg Everett acabó retirándose del mundo académico y se refugió en la industria militar, amargado y decepcionado ante la falta de respuestas con que la comunidad científica dejó pasar sus teorías. Alcohólico y fumador compulsivo, murió prematuramente con la única compañía de la ruina personal, la única que le fue fiel de por vida y que en su día le había alejado de mujer e hijos.

Científicos como Juan Maldacena han reconocido la importancia que el espíritu de los tiempos ejerce sobre el pensamiento, incluido el científico: “Cuando pienso mecanocuánticamente en la teoría de Everett, no me parece que haya nada en lo que sea más razonable creer. Pero en la vida cotidiana, no me la creo”.

El ser humano es incapaz de un pensamiento objetivo, por mucho que se empeñe. Hay un horizonte en el que ciencia y superstición se confunden en un hermoso atardecer, justo antes de que se extinga la luz del conocimiento verdadero. Entonces, a los seres humanos sólo les resta sobrevivir a la noche de los tiempos.

Relacionado

- Cuestiones cuánticas: reflexiones espirituales de los genios de la Física.

- ¿Qué ocurre si hay infinitos universos?

- El “cometa” Venus e Inmanuel Velikovsky: una cuestión de dignidad.

- Logran un entrelazamiento al pasado. La cosa se complica…

- Unos apuntes de física cuántica, II

- Gödel y los límites de la razón