"No tengo tiempo para escribir". Buena excusa. O eso creo a veces. No hay tiempo. En cuanto me sienta y logre parir tres líneas, me tendré que levantar de la silla, me digo.

La frasecita colaba hasta que conocí a Elizabeth Kostova, autora de La historiadora, un debut novelístico con el que incendió las listas de ventas en todo el mundo. A la primera. Pero después de diez años de ponerse frente al teclado e hilar, letra con letra, frase con frase, un libro cocinado a fuego lento.

Ése es el secreto. Dejar que las historias se horneen poquito a poco. A su amor, como dicen por el sur. Veinte minutos cada día dedicaba ella. Aunque sólo fuera eso. Después de una jornada de clases en la universidad, de atender a sus hijos, de mantener a raya la intendencia de la casa. Después de todo, veinte minutos. Y no como obligación, sino como oasis. Como relax. Como esa parcela sólo tuya que moldeas a tu antojo y en la que eres tú misma. En la que entra quien tú quieres, como tú quieres y hasta cuando tú quieres.

Me gustaría asistir a uno de sus seminarios. Los imparte en Bulgaria, a través de su propia fundación. Tiene el firme propósito de ayudar a quien lleva dentro el veneno de la escritura. Y ése es un objetivo que la honra. "Cuando enseñas tienes que ser capaz de explicar claramente a otras personas lo que aprendes por ti misma, así que constantemente estamos articulándonos de nuevo de una forma muy útil. En intentar animar a que escriban también está el placer de que otras personas puedan encontrar sus propias voces, que puedan terminar sus libros o revisarlos. Es un placer enorme poder ayudar a otros escritores, especialmente a los jóvenes, porque cuando estás empezando es muy reconfortante que alguien te ayude", confiesa Kostova.

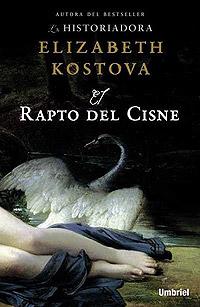

Me gustaría asistir a uno de sus seminarios. Los imparte en Bulgaria, a través de su propia fundación. Tiene el firme propósito de ayudar a quien lleva dentro el veneno de la escritura. Y ése es un objetivo que la honra. "Cuando enseñas tienes que ser capaz de explicar claramente a otras personas lo que aprendes por ti misma, así que constantemente estamos articulándonos de nuevo de una forma muy útil. En intentar animar a que escriban también está el placer de que otras personas puedan encontrar sus propias voces, que puedan terminar sus libros o revisarlos. Es un placer enorme poder ayudar a otros escritores, especialmente a los jóvenes, porque cuando estás empezando es muy reconfortante que alguien te ayude", confiesa Kostova.Os dejo un enlace donde podéis ver toda la entrevista que mantuve con ella con motivo de la publicación de su nueva novela, El rapto del cisne, una trama histórica en la que una pintora impresionista sirve de nexo de unión entre el pasado y el presente.

Kostova, a su modo, también pinta. No usa pinceles, sino teclas. Y confiesa que la cuestión la excita. Quizá sea porque la palabra tiene un poder mágico de recreación. Porque acaricia y hiere al mismo tiempo. Será por eso que tan poca gente sabe usarlas. Las palabras, digo.