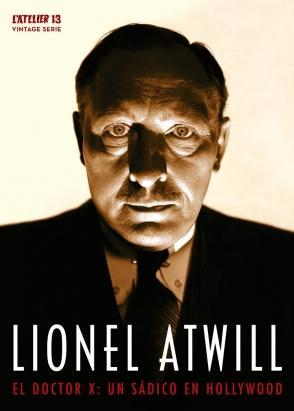

Cinearchivo mediante tendré el privilegio de pasar revista, en dos entregas, al formidable pack de L’Atelier 13 “Lionel Atwill: el Doctor X. Un sádico en Hollywood” que a través de seis películas repartidas entre los primeros 30 y los primeros 40 recupera a un villano carismático y singular y a un actor, carne de Hollywood Babilonia, de personalidad adictiva, rara depravación y rebuscada maldad:

Aquí la versión original: subPortalAgenda.asp?idRubText=6556

*Doctor X cayó en manos de Michael Curtiz como parecen caer todas la cosas en Hollywood: de casualidad. El director venía arrastrando una serie de películas que no había funcionado desde el curso anterior (hay que tener en cuenta que filma 3 películas en el 31 y una más antes de la presente en el 32) pese a haber tocado diversos géneros. A esto se le sumaba la creciente crisis económica que había cebado en la Warner. La productora debía recortar los gastos y partidas presupuestarias de manera radical, además de factura no menos de quince títulos a lo largo del 32, “tan rápido y tan baratos como  pudieran” tal y como cuenta Mark A. Vieira en su imprescindible Sin in Soft Focus. Pre-Code Hollywood. Asombrados por el fulminante éxito que con las resurrecciones de los clásicos del panteón del horror había conocido la Universal el estudio decidió probar ese camino pero personalizándolo y ofreciendo una exagerada aleación de bolsicine descaradamente pulp, ambiente gótico y ciencia ficción extravagante. Del mismo que habían extremado todos los componente sórdidos, escabrosos y escandalosos de sus melodramas, thrillers y comedias, los del fantastique se escorarían hacia el delirio, exacerbando cualquier componente que la Universal hubiese tanteado por entonces. Pensando que quizás la plasmación visual debiera ofrecer también un extra la oportunidad se presentó en forma de primitivo technicolor, aunque el film, para mayor seguridad, también se registró simultáneamente en blanco y negro copia finalmente más comercializada a lo largo del mundo y aquella mejor conservada (y que es la que ofrece ahora la edición de L’Atelier 13). Y no porque al película anduviese holgada de presupuesto sino porque aun perduraba un contrato con la casa fotográfica que no había sido saldado por lo poco satisfactorias que habían resultado las experiencias anteriores (la comedia The Runaround dirigida por William James Craft en 1931 y el musical Manhattan Parade, a cargo de Lloyd Bacon en el mismo año). Así y todo, pensando que el material, saturado de

pudieran” tal y como cuenta Mark A. Vieira en su imprescindible Sin in Soft Focus. Pre-Code Hollywood. Asombrados por el fulminante éxito que con las resurrecciones de los clásicos del panteón del horror había conocido la Universal el estudio decidió probar ese camino pero personalizándolo y ofreciendo una exagerada aleación de bolsicine descaradamente pulp, ambiente gótico y ciencia ficción extravagante. Del mismo que habían extremado todos los componente sórdidos, escabrosos y escandalosos de sus melodramas, thrillers y comedias, los del fantastique se escorarían hacia el delirio, exacerbando cualquier componente que la Universal hubiese tanteado por entonces. Pensando que quizás la plasmación visual debiera ofrecer también un extra la oportunidad se presentó en forma de primitivo technicolor, aunque el film, para mayor seguridad, también se registró simultáneamente en blanco y negro copia finalmente más comercializada a lo largo del mundo y aquella mejor conservada (y que es la que ofrece ahora la edición de L’Atelier 13). Y no porque al película anduviese holgada de presupuesto sino porque aun perduraba un contrato con la casa fotográfica que no había sido saldado por lo poco satisfactorias que habían resultado las experiencias anteriores (la comedia The Runaround dirigida por William James Craft en 1931 y el musical Manhattan Parade, a cargo de Lloyd Bacon en el mismo año). Así y todo, pensando que el material, saturado de  vicio y con el atractivo de incorporarse a un género de moda, sería de gran comercialidad decidieron tentar al color por tercera vez. Curtiz fue rápidamente alistado a razón de su rapidez para rodar y su cualidad de todoterreno.

vicio y con el atractivo de incorporarse a un género de moda, sería de gran comercialidad decidieron tentar al color por tercera vez. Curtiz fue rápidamente alistado a razón de su rapidez para rodar y su cualidad de todoterreno.

Esta vez funcionó mejor. En parte por contar con la screem queen original Fay Wray, recién salida casi de King Kong y con el protagonismo de Atwill, prefigurando sus futuros personajes pero manteniendo su obsesión dentro de un papel positivo aun. Pero principalmente por lo sugestivo y excesivo de su historia, un perturbador collage de canibalismo, mutilaciones, fetichismos de todo tipo, psicoanálisis fantastificado, sombras alucinadas (memorable la presentación del profesor Haines, John Wray, mediante su mefistofélica sombra recortada sobre un fondo verde, una imagen asombrosa que remite a los trabajos de animación “chinesca” de Lotte Reiniger durante los 20) y maquinaria imposible. Beneficiado todo por el diseño del genial Anton Grot, que remitiendo a las del Frankenstein de James Whale las superan en estilización e imaginación. A lo cual colabora la planificación de un Curtiz que con vibrante estilo habitual las hace parecer extraídas de la portada de algún magazine de lo muchos que menudeaban en la época. Eso es en realidad el film,  un llamativo pulp, que fusiona atmosfera de noir, expresionismo, goticismo (la segunda mitad transcurre en un canónico caserón laberíntico junto a un acantilado) y fantaciencia, todo al estilo americano

un llamativo pulp, que fusiona atmosfera de noir, expresionismo, goticismo (la segunda mitad transcurre en un canónico caserón laberíntico junto a un acantilado) y fantaciencia, todo al estilo americano

Vista hoy su desconcertante hibridación de morbosidad y comedia, un disolvente empleado para temperar el efecto del horror que era de habitual uso en los 30, sorprende tanto como irrita ya que las intervenciones del cómico Lee Tracy pueden tener su gracia al comienzo del film, cuando aun la trama y la atmósfera no han enseñado sus cualidades más barrocas y enloquecidas, pero a la larga fatigan. Esta dialéctica funcionará mejor en el siguiente encuentro Atwill-Curtiz: la deliciosa Los crímenes del museo. Con el divo ya retorcido villano y la comedia funcionando gracias a unos diálogos vertiginosos y afiladísimos. Otra sorpresa que depara su recuperación es la de reconocerla como plausible semilla, muy primitiva, del futuro giallo italiano, con el cual comparte sentido de lo absurdo, motivaciones peregrinas de un asesino solo conocido al final del metraje, y que actúa enmascarado (aquí gracias a al creación de un tejido artificial cortesía en realidad del maquillador Max Factor, nada menos), la perversidad por acumulación o la figura del investigador impostado, recurrentemente periodista además.*

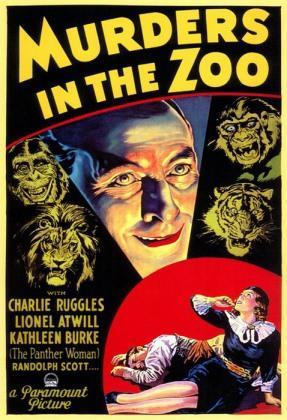

*Murders in the Zoo, descriptivo título original de El asesino diabólico, no solo es un ejemplo perfecto de la verdadera serie b sino también una de esas perlas de formas extrañas y audacia sorprendente de la fértil era del pre-Code. Esto es, de la definitiva instauración del Código Hays en 1934. Si bien había sido redactado en 1930, los estudios no lo tomaron mucho más que como una recomendación a la cual nadie hacia caso en la práctica durante un fértil ínterin de 4 años. Hasta que la nefanda Legión Católica de Decencia presionó al Senado con el objeto de garantizar su estricto cumplimiento. A partir de entonces ningún film, nacional o extranjero, podía ser estrenado sin antes obtener el sello “regulador”. Esto se mantuvo sin modificaciones hasta mediados de los 50 y fue finalmente derogado en 1966. De tal manera en esos tres/cuatro años de gracia, Hollywood experimentó su edad más libérrima y erótica hasta prácticamente cuarenta años después y esta película no permanece ajena a ese esplendor de lo perverso: en la apoteósica escena de apertura, Eric Gorman,  Atwill claro, deja claro su infinito sadismo al coserle la boca a un rival romántico. El tormento se nos muestra oculto por la planificación, pero las consecuencias se exhiben en primer plano. Espeluznante. Personaje, peripecia y posibilidades recuerdan a una suerte de versión del más tortuoso cine de Tod Browning, el de Garras humanas o Los pantanos de Zanzibar, pero sustituyendo el hondo patetismo y el sentido trágico de la existencia de esta personalidad por un tono pulp, desenfadado y amarillista.

Atwill claro, deja claro su infinito sadismo al coserle la boca a un rival romántico. El tormento se nos muestra oculto por la planificación, pero las consecuencias se exhiben en primer plano. Espeluznante. Personaje, peripecia y posibilidades recuerdan a una suerte de versión del más tortuoso cine de Tod Browning, el de Garras humanas o Los pantanos de Zanzibar, pero sustituyendo el hondo patetismo y el sentido trágico de la existencia de esta personalidad por un tono pulp, desenfadado y amarillista.

Ahora en la Paramount, este es un nuevo, y definitivo vehículo para consolidar el maligno arquetipo de Lionell Atwill como alternativa consistente a los figurones de la Universal Karloff y Lugosi. De físico macizo, voz de tenor y gesto despiadado que contrastaba con su pluscuamperfecta dicción y sus exquisitos modales, aquel actor, que prolongaba en la realidad el perverso carácter sexual que encarnaba con fina fiereza en pantalla, propuso entre los 30 y los 40 una alternativa, personal, al dominio de susodichos divos Universal. Una presencia distintiva que contagiaba de rara locura, rebuscada crueldad y delirios sádico-morbosos a toda esta serie de pequeñas piezas del arte b. Una presencia distintiva, que contagiaba de rara locura, rebuscada crueldad y delirios sádico-morbosos a toda esta serie de pequeñas piezas del arte b. Actor de gran formación teatral,  sólido secundario y figura de culto demasiado tiempo olvidada, mad doctor con variaciones en mixturas de melodrama, horror, misterio pulp y humor Atwill es mucho más que otra página negra de la decadencia de occidente, otra presa natural de la chispeante lengua viperina de Kenneth Anger, quien glosó para el Hollywood Babilonia II, con su adictivo estilo de chismosa, las hazañas depravado-amatorias que finiquitaron la carrera del actor a la altura de 1942, aunque esta, como un zombie, siguiera avanzando hasta su muerte, prematura, en el 46. Seis años antes una fiesta, llamémosla orgía, de las que solía organizar en su mansión de Malibú terminó con el embarazo de una quinceañera, asistente a una reunión digna de las bacanales que tumbaron en tiempos al tierno Fatty Arbuckle. Atwill fue, en el funesto 42, condenado a cinco años de libertad vigilada. Pese a que la apelación lo exoneró el publicó lo liquidó.

sólido secundario y figura de culto demasiado tiempo olvidada, mad doctor con variaciones en mixturas de melodrama, horror, misterio pulp y humor Atwill es mucho más que otra página negra de la decadencia de occidente, otra presa natural de la chispeante lengua viperina de Kenneth Anger, quien glosó para el Hollywood Babilonia II, con su adictivo estilo de chismosa, las hazañas depravado-amatorias que finiquitaron la carrera del actor a la altura de 1942, aunque esta, como un zombie, siguiera avanzando hasta su muerte, prematura, en el 46. Seis años antes una fiesta, llamémosla orgía, de las que solía organizar en su mansión de Malibú terminó con el embarazo de una quinceañera, asistente a una reunión digna de las bacanales que tumbaron en tiempos al tierno Fatty Arbuckle. Atwill fue, en el funesto 42, condenado a cinco años de libertad vigilada. Pese a que la apelación lo exoneró el publicó lo liquidó.

De todas maneras esto estaba todavía lejos en 1932 y Atwill aparece como villano emergente capaz de cargar con el peso de proyectos como este, encomendado al antiguo actor silente y director durante el mudo (y marido, breve, de la perturbadora Louise Brooks) A. Edward Sutherland. Especializado en comedias, principalmente para W.C. Fields, le confiere al conjunto una aire ligero, ágil en cuanto a la cámara, trepidante en cuanto a la narración y abierto a esas habituales fugas cómicas del periodo; aquí protagonizadas por un insufrible Charles Ruggles, secundario lubistchiano que no encuentra aquí el mejor canal para su timming cómico. Quizás la falta de sintonía de Sutherland con el material provoque una cierta falta de atmósfera, aunque no faltan detalles tan deliciosamente extravagantes como la escena central desarrollada durante una cena que tiene lugar en el patio del zoo, con los comensales rodeados por las fieras enjauladas. En compensación, el guión, obra conjunta de Philip Wylie y Seton I. Miller, este uno de los guionistas capitales de la década, aparece saturado de diálogos malévolos y cortantes, amén de andar sobrado en cuanto a elementos retorcidos; una mixtura de sexualidad, violencia y posesión. La escena durante la cual Atwill rodea y asfixia a su esposa como una serpiente (ítem más, esta imagen anuncia el fin del villano, descoyuntado por una descomunal serpiente), mostrando en su rostro la satisfacción que le produce su sufrimiento y asco, es una de las cumbres del talento de un actor que usa, con plenas facultades, la disonancia entre un físico tosco, un rictus desagradable y unos modales obsequiosos, pintando un cuadro final de poderosa amenaza.*

De todas maneras esto estaba todavía lejos en 1932 y Atwill aparece como villano emergente capaz de cargar con el peso de proyectos como este, encomendado al antiguo actor silente y director durante el mudo (y marido, breve, de la perturbadora Louise Brooks) A. Edward Sutherland. Especializado en comedias, principalmente para W.C. Fields, le confiere al conjunto una aire ligero, ágil en cuanto a la cámara, trepidante en cuanto a la narración y abierto a esas habituales fugas cómicas del periodo; aquí protagonizadas por un insufrible Charles Ruggles, secundario lubistchiano que no encuentra aquí el mejor canal para su timming cómico. Quizás la falta de sintonía de Sutherland con el material provoque una cierta falta de atmósfera, aunque no faltan detalles tan deliciosamente extravagantes como la escena central desarrollada durante una cena que tiene lugar en el patio del zoo, con los comensales rodeados por las fieras enjauladas. En compensación, el guión, obra conjunta de Philip Wylie y Seton I. Miller, este uno de los guionistas capitales de la década, aparece saturado de diálogos malévolos y cortantes, amén de andar sobrado en cuanto a elementos retorcidos; una mixtura de sexualidad, violencia y posesión. La escena durante la cual Atwill rodea y asfixia a su esposa como una serpiente (ítem más, esta imagen anuncia el fin del villano, descoyuntado por una descomunal serpiente), mostrando en su rostro la satisfacción que le produce su sufrimiento y asco, es una de las cumbres del talento de un actor que usa, con plenas facultades, la disonancia entre un físico tosco, un rictus desagradable y unos modales obsequiosos, pintando un cuadro final de poderosa amenaza.*

*Man made monster marca a comienzos de los 40 el regreso de Atwill a la temática sci-fi y terrorífica, ya que desde los primeros 30 había espaciado más sus papeles en esta corriente e incluso cuando lo había hecho, como en La marca del vampiro (Tod Browning, 1935) o El hijo de Frankenstein (Rowland V. Lee, 1939) sus papeles tenía más que ver con su conversión en sólido actor de carácter que con sus protagonistas del pre-code. Así este film parece casi una reentré, una nueva presentación de un personaje más canónico, el mad doctor frankensteiniano, que en pocas ocasiones deja translucir aquella perturbadora personalidad sadiana de la década anterior. En todo caso durante una escena, ya al final del metraje, donde la aparente vulgaridad del momento (el villano se dispone a asesinar ala chica de turno previo discurso) es atravesada, crispada, por el momentáneo regreso de aquel otro Atwill: la luz ilumina sus impresionantes ojos claros y haciendo confesión y alarde de crueldad anuncia que durante todos sus experimentos los ejemplares femeninos fueron los más receptivos a las descargas eléctricas. Todo ello lo afirma con un hablar pausado y una sonrisa llena de dientes de carnívoro  dispuesto a arrancarte el corazón. Por un momento asoma el deleite sexual, los dobles sentidos en el diálogo y la imagen de aquellos tiempos libres para la maldad previos a la instauración definitiva del código Hays de censura.

dispuesto a arrancarte el corazón. Por un momento asoma el deleite sexual, los dobles sentidos en el diálogo y la imagen de aquellos tiempos libres para la maldad previos a la instauración definitiva del código Hays de censura.

Lo demás es un agradable pasatiempo desarrollado a lo largo de apenas una hora de metraje que supone, básicamente, una perífrasis del mito de Frankenstein. Presentando al científico enajenado que no se detendrá ante anda para llevar a la práctica sus descabelladas teorías y a su criatura, un anti-villano trágico cuya bondad intrínseca no puede sobreponerse a una ingobernable capacidad destructiva y al terror que el resto de la gente provoca. Rodada por el especialista b de la Universal George Waggner (director ese ismo año de 1941 de El Hombre Lobo) para Atwill supone una curiosa paradoja, ya que pasa de haber nacido al género como personal alternativa a las estrellas de la Universal, a integrarse en el imaginario, con minúscula, de la misma enfrentado a otra gloria entrañable como Lon Chaney Jr. Intentando remedar, con más voluntad que otra cosa pese a que su aspecto bonachón termine por funcionar, el estilo patético y doliente de su genial padre. Para mayor soniquete frankensteiniano Waggner,  solo como productor ya que de la dirección se encargaría Earle C. Kenton, Chaney Jr. Y Atwill, junto a Lugosi esta vez, reincidirían un año después de la presente en The ghost of Frankenstein.

solo como productor ya que de la dirección se encargaría Earle C. Kenton, Chaney Jr. Y Atwill, junto a Lugosi esta vez, reincidirían un año después de la presente en The ghost of Frankenstein.

Estática y poco creativa, nuevamente en contraposición a la locura que dominaba en los primeros 30 pese a que la inspiración formal en los pulp se mantenga (Álex Aguilera señala en su Directores de Género Fantástico 1904-2004 que el guión original databa de 1936 y estaba previsto para Boris Karloff), aunque ampliada a la de los ya florecientes comic-books. Así a partir del aspecto de ciencia ficción del film se introducen varios ítems interesantes: por un lado la mutación, Rigas coge a un hombre con habilidades ya sobrehumanas, su resistencia a al electricidad, y lo evoluciona mediante la ciencia hasta hacerlo alcanzar un nivel diferente donde la humanidad ha sido disuelta en el flujo de energía (hay un aspecto lateral a esto; las dosis que Rigas aplica a Dan le hacen cada vez más dependiente, funcionando como una droga especialmente dura que le anula la voluntad, quedado sumiso a la de su ·camello”). Por otro, y para contener esta energía, se recurre a un traje especial, una suerte de buzo cósmico de diseño memorable que otorga al Chaney “electrificado” un algo indefectiblemente superheróico, lo cual introduce un enlace evidente a otra cultura popular norteamericana en  auge en al época, la de unos coloristas tebeos a punto de vivir lo que se conoce como la Golden Age.

auge en al época, la de unos coloristas tebeos a punto de vivir lo que se conoce como la Golden Age.

Con la novela Gladiator, el superhombre (1930), del escritor norteamericano Philip Wylie como objeto de inspiración Jerry Siegel y Joe Schuster crean a Superman en 1933, aunque no logran venderlo hasta 1938, cuando National Publication (una de las empresas de las cuales surgiría DC) lo adquirió para presentarlo bajo la cabecera, ya legendaria, de Action Comics. A partir de aquí la fiebre: Batman en Detective Comics en 1939, en All-American Publications se sucederán a lo largo del 40 Flash, Wonder Woman, Green Lantern… La Timely (que en cierto modo será la futura Marvel) presenta a la Antorcha Humana, a Sub-Mariner y al Capitán América, corporeización de los esfuerzos de guerra de la cultura pop. Por su parte Fawcett poseía al héroe más vendedor de la época, el Capitán Marvel quien aparecía bajo la cabecera Whiz Comics y que había sido creado a principios del 40 por C.C. Beck y Bill Parker.

América se volvía loca por esta nueva forma de entretenimiento juvenil, el cual, con sus hazañas imposibles, trajes multicolores, valores limpios y fantasía ingenua representaba el optimismo de un país que emergía desde el final de los 30, de la Gran Depresión. Los comic books, epítome de la cultura popular USA son así un producto del triunfo del New Deal. El cine no podía quedar ajeno. El Capitán Marvel tendrá su propio serial de 12 episodios tan pronto como en 1941, Batman se extendería durante 15 en el 43, Superman tardaría en llegar hasta el 48 (15 entregas también) pero los estudios Fleischer lo convertirían en soberbios dibujos animados entre el 41 y el 43, resultando tan influyentes en su estilo art decó (retomado por Bruce Timm para su justamente mítica serie televisiva sobre Batman) y en su iconografía que incluso impondría la capacidad de volar del personaje, la cual no poseía en los cómics originales. El propio Lionel Atwill aparecería como villano en el serial de la Republic sobre el Capitán América entre el 43 y el 44 –por cierto que serían precisamente los emergentes seriales el refugio del actor tras los escándalos sexuales en los cuales se vio envuelto a la altura de 1942-. Si los seriales adaptaban literalmente a los nuevos héroes de la juventud, a los nuevos favoritos del público, producciones hoy olvidadas (no del todo pues esta edición demuestra que todavía quedan arqueólogos del cine sepultado) como esta de Waggner para Universal muestran como, desde otros ámbitos, se tomaba nota de todos lo cambios y se intentaban acoplar a los registros clásicos, convirtiendo aquí a la criatura de Frankenstein en el primer Hombre Eléctrico. Y digo el primero por que los japoneses, Ishiro Honda y Jun Fukuda al cabeza, incidirían en similares dialécticas durante los últimos 50 y primeros 60. Pero eso, para otra vez.*

América se volvía loca por esta nueva forma de entretenimiento juvenil, el cual, con sus hazañas imposibles, trajes multicolores, valores limpios y fantasía ingenua representaba el optimismo de un país que emergía desde el final de los 30, de la Gran Depresión. Los comic books, epítome de la cultura popular USA son así un producto del triunfo del New Deal. El cine no podía quedar ajeno. El Capitán Marvel tendrá su propio serial de 12 episodios tan pronto como en 1941, Batman se extendería durante 15 en el 43, Superman tardaría en llegar hasta el 48 (15 entregas también) pero los estudios Fleischer lo convertirían en soberbios dibujos animados entre el 41 y el 43, resultando tan influyentes en su estilo art decó (retomado por Bruce Timm para su justamente mítica serie televisiva sobre Batman) y en su iconografía que incluso impondría la capacidad de volar del personaje, la cual no poseía en los cómics originales. El propio Lionel Atwill aparecería como villano en el serial de la Republic sobre el Capitán América entre el 43 y el 44 –por cierto que serían precisamente los emergentes seriales el refugio del actor tras los escándalos sexuales en los cuales se vio envuelto a la altura de 1942-. Si los seriales adaptaban literalmente a los nuevos héroes de la juventud, a los nuevos favoritos del público, producciones hoy olvidadas (no del todo pues esta edición demuestra que todavía quedan arqueólogos del cine sepultado) como esta de Waggner para Universal muestran como, desde otros ámbitos, se tomaba nota de todos lo cambios y se intentaban acoplar a los registros clásicos, convirtiendo aquí a la criatura de Frankenstein en el primer Hombre Eléctrico. Y digo el primero por que los japoneses, Ishiro Honda y Jun Fukuda al cabeza, incidirían en similares dialécticas durante los últimos 50 y primeros 60. Pero eso, para otra vez.*