El jidai geki, es decir el cine histórico, había conocido a lo largo de la década de los 50 un periodo de pocas innovaciones que, a la altura de 1960 ya parecía agotado y pronto sería superado. Tanto por la voluntad de diversos autores como por la necesidad industrial de renovación que ya advertían las distintas productoras. Según el excelente A new history of Japanese cinema: a century of narrative film de Isolde Standish (el cual sirve de guía para esta introducción) el mayor cambio durante la década entrante fue la descripción de la violencia y la puesta en escena en la cual los personajes se desenvolvía, el recurso al realismo y el regreso a la filmación en blanco y negro. Todos elementos que construyeron el nuevo discurso exterior del género. Sus marcas de reconocimiento. En cuanto a la narración, esta envolvía a sus protagonistas en una batalla solitaria contra una sociedad corrupta, burocratizada, tiránica y, en último termino, decadente. En el centro de todo el samurai o bien aparecía escindido entre el deber y la voluntad (el giri y el ninjo) o bien era retratado como un individuo sumido en la más violenta de las neurosis; un auténtico cultor de la muerte contrafigura del héroe romántico de clásicos como el tríptico Samurai, volcado sobre la figura de leyenda de Miyamoto Musashi que

El jidai geki, es decir el cine histórico, había conocido a lo largo de la década de los 50 un periodo de pocas innovaciones que, a la altura de 1960 ya parecía agotado y pronto sería superado. Tanto por la voluntad de diversos autores como por la necesidad industrial de renovación que ya advertían las distintas productoras. Según el excelente A new history of Japanese cinema: a century of narrative film de Isolde Standish (el cual sirve de guía para esta introducción) el mayor cambio durante la década entrante fue la descripción de la violencia y la puesta en escena en la cual los personajes se desenvolvía, el recurso al realismo y el regreso a la filmación en blanco y negro. Todos elementos que construyeron el nuevo discurso exterior del género. Sus marcas de reconocimiento. En cuanto a la narración, esta envolvía a sus protagonistas en una batalla solitaria contra una sociedad corrupta, burocratizada, tiránica y, en último termino, decadente. En el centro de todo el samurai o bien aparecía escindido entre el deber y la voluntad (el giri y el ninjo) o bien era retratado como un individuo sumido en la más violenta de las neurosis; un auténtico cultor de la muerte contrafigura del héroe romántico de clásicos como el tríptico Samurai, volcado sobre la figura de leyenda de Miyamoto Musashi que Hiroshi Inagaki filmó en exuberante color a mayor gloria de Toshiro Mifune entre 1954 y 1957. Un ejemplo ideal de aquello contra lo que el nuevo tratamiento reaccionaba en todos los órdenes.

Hiroshi Inagaki filmó en exuberante color a mayor gloria de Toshiro Mifune entre 1954 y 1957. Un ejemplo ideal de aquello contra lo que el nuevo tratamiento reaccionaba en todos los órdenes.

Si bien Kurosawa introdujo la mayor parte de la modificaciones más aparentes en su memorable díptico Yojimbo (1960) / Sanjuro (1962) donde ya se presentaba anti-héroe cínico y solitario que seria largamente explotado en un puñado de sagas de cambiante forma pero idéntico fondo tanto durante los 60 como a lo largo de la primera mitad de los 70 (de Zatoichi a el Lobo Solitario pasando por Samurai Wolf, por ejemplo), la verdadera paternidad, rotunda, desoladora paternidad, del llamado cruel-jidaigeki(1) habría que reconocérsela a Masaki Kobayashi y otra producción la Toho, Harakiri (1962) que sería a partir de la cual se desarrollaría el ethos de una variante genérica adaptada por multitud de directores de mayor o menor talento y realizada como ambiciones de igual categoría. Entre ellos El propio Kobayashi con Samurai Rebellion ya en el 66, Hideo Gosaha a través de títulos como Tres samurai fuera de la ley (1964) Sword of the beast (1965) o ya a finales de los 60 y con el regreso del color Tenchu! o Goyokin, ambas de 1969 o Kihachi Okamoto, creador de un clásico mayor como es la francamente necrófila The Sword of Doom (1966)

![13.Assassins.2010.720p.HDTV.DD5.1.x264-TsH.mkv_snapshot_00.02.46_[2011.05.12_00.41.07] “13 Asesinos”: La mitología del samurai a través de los tiempos, de Eiichi Kudo en 1963 a Takashi Miike hoy](http://m1.paperblog.com/i/68/686561/13-asesinos-mitologia-del-samurai-traves-tiem-L-lswYOt.jpeg)

Eiichi Kuudo recuerda así como el cruel-jidaigeki se estableción en la Toei en contra del estilo distintivo de la casa: “(…)before I made Thirteen Assassins I and other directors at the studio would be communicating with each other about ideas and approaches to style. Just like any studio situation, even now, where you’re coming into contact with other filmmakers. At the same time, it was the Toei policy to generally produce pictures that were happy and entertaining. But some people at Toei were starting to have their doubts about moving exclusively in that direction. So, at the top, Toei’s attitude about doing the majority of their pictures in that vein was weakening. We decided to try to

Por su parte la Daiei sería la casa que con mayor empuje exploraría la variante más abiertamente comercial del nuevo estilo dentro de unas coordenadas que ella misma había creado con la temprana Zatochi, un memorable chambara del 62 que suponía mucho más que un exploit de Yojimbo gracias tanto al vigoroso estilo de Kenji Misumi como al genial personaje central, un masajista ciego de infalible espada incorporado por el carismático Shintaro Katsu. En cualquier caso este bosquejo da idea sobre la pujanza del nuevo estilo y su rápida asunción por parte de los estudios como medio para permanecer apegados a los gustos del público.

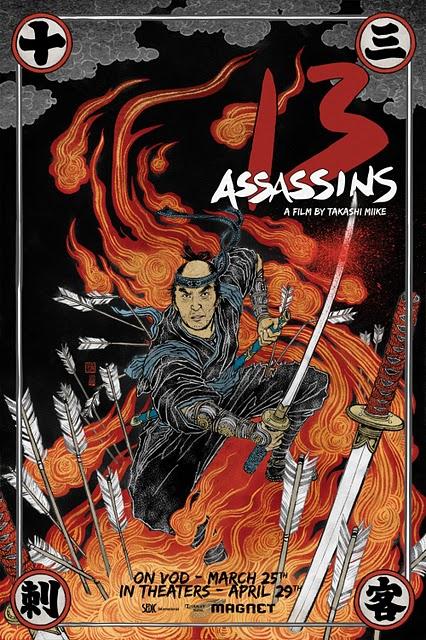

De esta manera podemos situar en su correcto contexto tanto el film original de Kudo como su formidable remake presente por parte del proteico Takashi Miike, rauda y facilonamente colocado a la estela kurosawiana, cuando, en realidad, los parentescos que pueda tener con respecto a Los siete samuráis (que los tiene aunque sean muy superficiales) vienen no de parte directa sino interpuesta, ya que el 13 asesinos de 1963 se presentaba, en origen, como una versión recrudecida y al gusto de los nuevos tiempos de aquel film ya clave del 54 al que, de todos modos separaba un abismo en cuanto a tratamiento argumental, estilo, enfoque y ética humanista. En definitiva: parecidos pero

Rizando el rizo se podría decir que lo que Miike realiza es un neo-cruel jidaigeki que, a su manera, funciona como furibunda respuesta, directa, visceral, despiadada, a los títulos lírico-crepusculares de Yoji Yamada, rápidamente escorados hacia lo melodramáticos tras el éxito de su hermosa El ocaso del samurai en 2002 (a saber: The hidden blade en 2004 y Love & honor en 2006), colocándose entre medias, de modo coherente, la revisión de Zatoichi por parte de un juguetón Takeshi Kitano en 2003 (en 2010 el personaje regresó rejuvenecido de la mano de Junji Sakamoto en Zatoichi: The last, un film que no he visto pero cuya existencia sirve para acreditar el renovado interés por el chambara más genuino) y antecediéndolas la personal y turbadora Gohato de Nagisa Oshima ya en 1999.

Vistas las dos 13 asesinos de manera consecutiva resulta llamativo el grado de fidelidad de Miike con respecto al material original (llega a utilizar momentos puntuales de puesta en escena y frases completas) y, a la vez, su capacidad para trascenderlo, apropiárselo y superarlo en cuanto a intensidad dramática, vigor en la planificación y limpieza narrativa, algo que no había conseguido con un remake anterior, el emprendido en 2002 sobre la mercurial Graveyard of honor (1973) de Kinji Fukasaku (a la espera quedamos de ver su propia versión ¿en 3D? del Harakiri de Masaki Kobayashi, ya realizada de acuerdo al cinerreico

Pero la esencia de lo que se cuenta se encuentra ya de modo muy similar en el original, aunque aquí de nuevo Miike sea más contundente a la hora de exponerlo; tanto por diversas decisiones de guión que atañen a cambios sutiles en la relación entre los personajes (Shinzaemon, el líder de los asesinos y Hanbei, el guardia de corps del depravado Naritsugu, son en la versión 2011 antiguos compañeros de dojo y armas, amén de representantes de sendos caminos de la espada divergentes. Pero si esto es todo un acierto no resulta tan bien perfilado el carácter trágico de la elección vital de Hanbei como en la versión Kudo, consciente de modo aun más patético de su condena al encontrase al servicio de un señor que no merece que nadie muera por él) como a una capacidad mayor para no resultar farragoso a la hora de exponer los intrincados equilibrios de poder, clase social y origen que se dan no solo entre los personajes sino que a modo de resorte narrativo vital en el avance de la trama (que el señor Narigutsu tome un camino u otro y por tanto llegue al pueblo donde los asesinos ha decidido establecer su emboscada depende únicamente de una “vergüenza de clase” es decir de su decisión de pasar o no por un territorio de menor categoría social que el suyo propio).

![13.Assassins.2010.720p.HDTV.DD5.1.x264-TsH.mkv_snapshot_00.22.10_[2011.05.12_00.42.48] “13 Asesinos”: La mitología del samurai a través de los tiempos, de Eiichi Kudo en 1963 a Takashi Miike hoy](http://m1.paperblog.com/i/68/686561/13-asesinos-mitologia-del-samurai-traves-tiem-L-60dE1P.jpeg)

Aquí Miike introduce tanto un cambio de arma, el arco por la espada. Con lo cual cambia el tono incorporando un ambiente de juego cruel en lugar del tono de ejecución. Narigutsu se entretiene intentando hace diana en el niño pequeño, único superviviente ya mientras discursea sobre su absoluta falta de estímulos vitales y sobre la condición de inferiores y por tanto utilizables, y descartables, de todos cuantos le rodean. Aquí la interpretación (excelente Goro Inagaki) multiplica el interés de un personaje que ya presentaba diversas aristas en el

![13.Assassins.2010.720p.HDTV.DD5.1.x264-TsH.mkv_snapshot_01.49.06_[2011.05.12_00.47.09] “13 Asesinos”: La mitología del samurai a través de los tiempos, de Eiichi Kudo en 1963 a Takashi Miike hoy](http://m1.paperblog.com/i/68/686561/13-asesinos-mitologia-del-samurai-traves-tiem-L-emQuG4.jpeg)

Este componente, entre crepuscular y anacrónico, se encuentra subrayado en ambos títulos casi por igual, haciéndose hincapié en el hecho de que todos, a excepción de los que malviven alquilando su espada, carecen de verdadera experiencia en combate (de hecho la expedición original la forman solo 12 hombres pues son los únicos suficientemente hábiles que han podido encontrar en Edo) pero en la versión Miike existe un momento estremecedor, ya casi al final de la carnicería, donde un entusiasmado Nasiguro le pregunta a Hanbei si

![Jusan-Nin No Shikaku.avi_snapshot_01.08.55_[2011.05.11_23.44.58] “13 Asesinos”: La mitología del samurai a través de los tiempos, de Eiichi Kudo en 1963 a Takashi Miike hoy](http://m1.paperblog.com/i/68/686561/13-asesinos-mitologia-del-samurai-traves-tiem-L-HKq1zu.jpeg)

![13.Assassins.2010.720p.HDTV.DD5.1.x264-TsH.mkv_snapshot_00.36.51_[2011.05.12_00.43.39] “13 Asesinos”: La mitología del samurai a través de los tiempos, de Eiichi Kudo en 1963 a Takashi Miike hoy](http://m1.paperblog.com/i/68/686561/13-asesinos-mitologia-del-samurai-traves-tiem-L-gnWqmc.jpeg)

De cualquier modo Miike replica, con asombrosa elegancia además, los cambios estilísticos más notorios (y definitivos) introducidos por el cruel-jindaigeki pero en modo alguno los remeda, sino que, de nuevo los adapta a sus propias necesidades (la decisión de emplear el color, naturalista y bien diferenciado entre los interiores cercanos al tenebrismo y los exteriores de colores densos, principalmente verdes y marrones en coherencia con la naturaleza, frente al blanco y negro de rigor) y a un trabajado formalismo, reflejado especialmente en la laboriosa iluminación y el exacto, fluidísimo montaje, con unas transiciones verdaderamente primorosas (tras un duelo en una callejuela Miike encuadra en contrapicado con el primer plano de una papel ardiendo que sirve, además, como foco de luz. La consumición del papel produce una transición por fundido a negro de modo natural). Todo ello revela un enorme conocimiento

El último y definitivo aspecto que distinguió al cruel-jindaigeki ocupa al completo el tercio final (o más) de ambos trabajos: la violencia.

Si en el 63 la aparición de la sangre con fines realista era una novedad en 2010 es una “naturalidad”, por lo cual la ruptura no está en la cantidad, ingente, sino en la falta de regodeo. Pese a contar con una hora de matanza Miike nunca se recrea y a estas alturas eso sorprende, pese a que sí hiperbolice al aumentar hasta lo imposible el numero de enemigos a abatir. Estas dos formas de percibir/mostrar separadas por el tiempo buscan una análogo ascetismo brutal más allá de las convenciones coreográficas de sus respectivos periodos (por más que el de

(1) La denominación de zongoku jidaigeki en japonés deriva, parece ser, de una colección de relatos publicada en 1959 por el escritor Norio Najo, especializado en temáticas de espadachines e históricas, bajo el título de Zongoku monogatori, literalmente “cuentos crueles”