El otro día me preguntaba… ¿qué criterio me ayudaría en la tarea de señalar al individuo más importante para la humanidad? Tendría que dejar religiones o creencias al margen, porque la elección de Jesús, Mahoma o Buda excluiría a una parte de la especie humana que no comparte su credo.El criterio tendría que ser otro. Universal.

¿Por qué no el número de vidas salvadas? ¿Qué persona ha hecho más por salvar de la muerte a sus semejantes? Lógicamente, alguien cuya contribución a la ciencia médica haya supuesto la supervivencia de cientos de millones de personas enfermas.

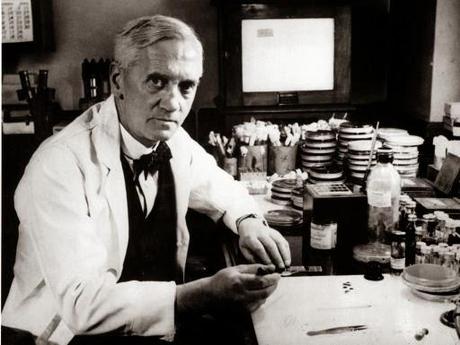

Y, en este caso, el nombre surge de inmediato: Alexander Fleming.

¿A cuántas personas habrá salvado de la muerte la penicilina y el resto de antibióticos? A muchos cientos de millones, estoy seguro. La esperanza de vida de nuestra especie se ha disparado a niveles nunca vistos gracias a dos factores fundamentales: la potabilidad del agua y la posibilidad de luchar contra las infecciones bacterianas. Piénselo: cuánta gente conoce que haya tomado penicilina para curarse de una infección de garganta, de oídos, venérea, pulmonar o de orina? No hace mucho, la gente moría de tuberculosis, o ahogados por una faringea. La mortalidad infantil era altísima, también entre las parturientas, y aunque la enfermedad no te matase y el sistema inmunológico saliese vencedor el cuerpo quedaba herido, debilitado.

¿A cuántas personas habrá salvado de la muerte la penicilina y el resto de antibióticos? A muchos cientos de millones, estoy seguro. La esperanza de vida de nuestra especie se ha disparado a niveles nunca vistos gracias a dos factores fundamentales: la potabilidad del agua y la posibilidad de luchar contra las infecciones bacterianas. Piénselo: cuánta gente conoce que haya tomado penicilina para curarse de una infección de garganta, de oídos, venérea, pulmonar o de orina? No hace mucho, la gente moría de tuberculosis, o ahogados por una faringea. La mortalidad infantil era altísima, también entre las parturientas, y aunque la enfermedad no te matase y el sistema inmunológico saliese vencedor el cuerpo quedaba herido, debilitado. Pero la penicilina se descubrió en 1928, y no se produjo industrialmente hasta 1941, cuando se hizo

necesario luchar contra las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Pero al número ingente de personas que contrae enfermedades infecciosas a lo largo de su vida (una proporción que debe ser altísima) se suma el enorme crecimiento demográfico de los últimos 100 años.

necesario luchar contra las heridas causadas por la Segunda Guerra Mundial. Cierto. Pero al número ingente de personas que contrae enfermedades infecciosas a lo largo de su vida (una proporción que debe ser altísima) se suma el enorme crecimiento demográfico de los últimos 100 años.Los antibióticos actuales pueden curar las potenciales infecciones de 6.000 millones de seres humanos.

Todo el mundo sabe que la penicilina es un hongo que mata a las bacterias. Por ello se llama antibiótico. No sólo destruye las bacterias dañinas: la ingesta de un antibiótico disminuye la cantidad de bacterias del tracto intestinal, lo que provoca a menudo la aparición de diarreas. También es conocida la anécdota de que Fleming la descubrió debido a sus hábitos descuidados: la descomposición de una sustancia orgánica por la falta de limpieza supuso la aparición del hongo milagroso. El mérito de Fleming fue descubrir que en la superficie que alcanzaba el hongo se habían destruido las bacterias.

Personalizamos en Fleming el descubrimiento de la penicilina, pero lo cierto es que, como en tantas otras facetas de la ciencia, lo justo sería nombrar a otros investigadores anteriores y posteriores al médico escocés. Sin embargo, Fleming ocupa un lugar preminente por derecho propio no sólo por el descubrimiento en sí.Lo que hace grande a Fleming es la manera como actuó tras el descubrimiento.Imagine que descubre y patenta la cura definitiva al cáncer. Por supuesto, tal descubrimiento le hará inmensamente rico. La industria farmacéutica le pagaría miles de millones de dólares, y una participación en los beneficios derivados de la producción.Algo similar supone el descubrimiento de la penicilina. De repente, la tuberculosis, que mataba a reinas y plebeyos, las heridas de guerra o las enfermedades infecciosas infantiles tenían cura. ¿Cuánto puede valer un descubrimiento de este calibre?

En el caso de Fleming, nada. En un ejemplo de altruismo que lo ennoblece, Fleming renunció a patentar el descubrimiento. Sabía que ello restringiría el libre acceso a la medicación, que sería objeto de negocio. Simplemente, puso sus investigaciones a disposición de toda la comunidad científica, y no patentó ni se apropió de la penicilina.Por ello cito a Fleming; no sólo porque salve cientos de miles de vida en el planeta todas las semanas. Su gesto también merece un reconocimiento póstumo. Y lo digo con toda la intención, hoy en día, cuando millones de personas infectadas por el virus del SIDA no tienen acceso a la medicación que les permite sobrevivir.

En estas cosas pienso mientras preparo un frasco con un antibiótico: amoxicilina. Pablo tiene faringitis y fiebre.El caso es que la medicación que le suministro no se compone sólo del antibiótico. También incluye una sal de potasio: clavulanato de potasio o ácido clavunálico. Lo habrán visto muchas veces escrito en la caja y el prospecto.¿Nunca se han preguntado por este componente químico? No es un excipiente. Interactúa con el antibiótico y lo hace más eficaz ¿Por qué?

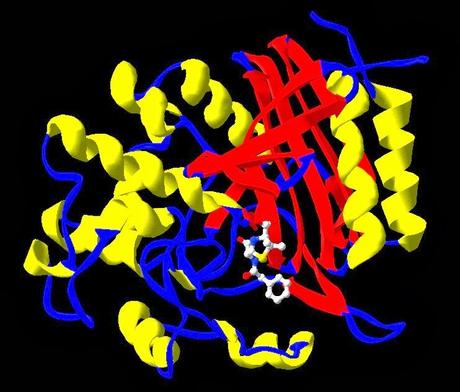

La molécula del ácido clavunálico tiene una estructura química casi idéntica a la de una enzima llamada betalactamasa. Esta enzima la producen algunas bacterias para poder romper un anillo (el anillo betalacmático) que rodea los antibióticos, con lo que logran desactivar la acción antibacteriana del medicamento. Es una estrategia defensiva reciente, y muy eficaz: las bacterias han desarrollado un sistema capaz de desarmar a los antibióticos, por lo que resisten al ataque con su muralla indemne.Esto es un problema enorme: supone que gran número de patógenos se han adaptado y son resistentes a los antibióticos. Pero los químicos han ideado un arma sutil y efectiva. Los antibióticos acuden a la batalla acompañados por unos aliados extraños: las moléculas de ácido clavunálico.Hablamos de comandos camuflados, disfrazados como el enemigo y con un espíritu de sacrificio encomiable: son guerreros suicidas. El ácido clavunálico se infiltra entre las filas enemigas y se une en abrazo fraternal a la enzima betalactamasa, el arma secreta de las bacterias. Este gesto altruista inhibe la acción de la enzima, la desactiva, por lo que acaba siendo destruida.

Sin su arma definitiva, las bacterias ven como su muralla (su pared celular) cae ante el embate de los antibióticos, que ganan la batallaLa próxima vez que preparen un frasco con amoxicilina, piensen en ese componente extraño que le acompaña: el ácido clavunálico.Un valiente guerrero que se sacrificará por su bien.

Sin su arma definitiva, las bacterias ven como su muralla (su pared celular) cae ante el embate de los antibióticos, que ganan la batallaLa próxima vez que preparen un frasco con amoxicilina, piensen en ese componente extraño que le acompaña: el ácido clavunálico.Un valiente guerrero que se sacrificará por su bien. Antonio Carrillo