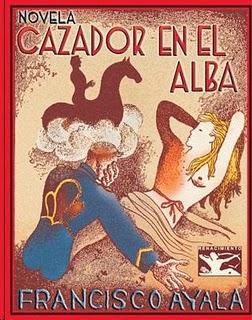

Tan sólo hace unos días me hallaba ingenua, lanzando lianas y abriendo puentes entre La deshumanización del arte de Ortega y Gasset y su texto Cazador en el Alba... fascinada por su capacidad, abrumada por un soberbio dominio del lenguaje y la narrativa que lo ha capacitado para triunfar hasta en las áridas tierras de lo experimental. Si España pudo ser testigo de una literatura de vanguardia se debe a nombres como el suyo, como el de Benjamín Jarnés, como el de Antonio Espina o como el de Rosa Chacel... cuyos ecos se antojan tan lejanos que parece increíble que hayamos atesorado tantos años al literario secular. Ayala, el mismo que conoció a Ortega, que simpatizó con Azaña, ése granadino que, a pesar de todo, se definió siempre independiente y cuando hubo de mostrar su compromiso, regresó de Chile para defender su ideal democrático.

Tan sólo hace unos días me hallaba ingenua, lanzando lianas y abriendo puentes entre La deshumanización del arte de Ortega y Gasset y su texto Cazador en el Alba... fascinada por su capacidad, abrumada por un soberbio dominio del lenguaje y la narrativa que lo ha capacitado para triunfar hasta en las áridas tierras de lo experimental. Si España pudo ser testigo de una literatura de vanguardia se debe a nombres como el suyo, como el de Benjamín Jarnés, como el de Antonio Espina o como el de Rosa Chacel... cuyos ecos se antojan tan lejanos que parece increíble que hayamos atesorado tantos años al literario secular. Ayala, el mismo que conoció a Ortega, que simpatizó con Azaña, ése granadino que, a pesar de todo, se definió siempre independiente y cuando hubo de mostrar su compromiso, regresó de Chile para defender su ideal democrático.Pertenecía a esa esfera de deslumbrantes ilustres, a ese escaparate selecto en el que los grandes pensadores de otra época hicieron de su inelectualidad un compromiso social. Y en lugar de desdecender de su torre de marfil, prefirieron intentar elevar a España -Oh! esa España humilde y castigada- hasta su atalaya de progresos. Y con el cuerpo aterido por el frío de los años, con el temblor innato de la cercana muerte, su pensamiento se mantuvo lúcido y gallardo... tanto que, es cierto, semejaba un ser inmortal. Pero como él mismo describía en Cazador en el Alba “la pianola realizaba a conciencia su trabajo digestivo, tranquila, en un rincón”. Y así devino lento y aquejadumbroso -como si no se lo quisiese llevar- ese fantasma cetrino que ha inspirado este óbito. El corazón de la literatura se ha quedado frío, mudo, ha sentido la taquicardia y el temor y el viento en las tardes heladas arrancando de los árboles “aceradas hojas de Gillette”. El consuelo del escritor es siempre triste y su luto, eterno. Porque su espectro, su ser deshilachado en palabras, todavía puede oírse y sentirse en el irremplazable legado de su escritura.