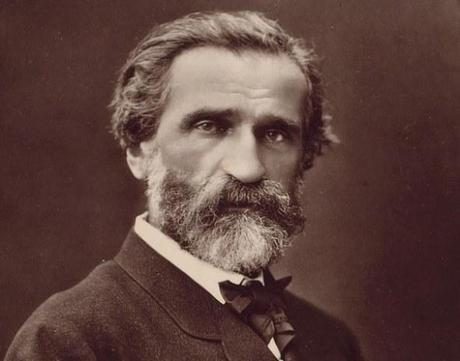

Giuseppe Verdi, hacia 1870. Foto: Ferdinand Mulnier (detalle). Wikipedia

È tardi!

Attendo, attendo nè a me giungon mai!…

Oh, come son mutata!

Ma il dottore a sperar pure m’esorta!

Ah, con tal morbo

ogni speranza è morta.¡Demasiado tarde!

Espero, espero y no llegan nunca.

¡Oh! ¡Cómo he cambiado!

Y el doctor todavía me da esperanzas.

Pero con tal enfermedad,

toda esperanza es vana.

Violetta se mira en un espejo y queda espantada por lo que ve. Toda su vida pasa ante ella en ese gesto mientras maldice su suerte. Acaba de terminar de leer una carta animosa y redentora que parece devolver todo a su sitio. Parece que fue ayer cuando el padre de Alfredo fue a visitarla a las afueras de París y le rogó que lo abandonara, que pusiera fin a una relación que comprometía un futuro matrimonio de su hija si se llegara a saber que su hermano convivía con una cortesana. Y eso hizo. Por amor lo dejó y volvió a su vida de acompañantes y fiestas. Pero ya es demasiado tarde. La tuberculosis avanza y hace unos instantes que el médico ha ido a visitarla. Sospecha que le da vanas esperanzas.

Giuseppe Verdi es el compositor de las esperas. Gran parte de sus personajes ven pasar la vida ante ellos mientras aguardan su destino. La carga dramática de esos momentos ha cimentado una obra operística tan vasta como compleja, que evoluciona hacia la concepción de un drama musical unitario. Sus óperas ya no son meras colecciones de arias, cabalettas, cuartetos y coros, sino que todo está íntimamente tramado en la partitura y sigue un ritmo y tensión únicos. La Traviata, junto a Rigoletto e Il Trovatore, son buena muestra de ello. Mientras Violetta espera la llegada de Alfredo, Rigoletto contempla el saco donde cree que tiene el cadáver de quien ha deshonrado a su hija y Manrico y su madre contemplan desde el calabozo cómo pasan las horas hasta su ejecución. Todos están en la antesala de la tragedia.

Una de las últimas novelas que leyó María Callas en vida fue La dama de las camelias, la obra de Alejandro Dumas (hijo) sobre la que está basado el libreto de La Traviata. En aquellos últimos meses aún acariciaba la posibilidad remota de volver a uno de sus papeles verdianos de referencia, de la mano de Franco Zeffirelli, pero hasta ella misma rechazó la posibilidad de alterar mínimamente la partitura para acomodarla al estado de su voz, que era desastroso. Todo aquello fue una vana esperanza y el último intento serio por retomar una carrera que terminó abruptamente con cuarenta y un años. Pero ya era demasiado tarde.

Verdi salió anonadado la primera vez que presenció la versión teatral de La dama de las camelias. Se estrenó el dos de febrero de 1852 en el Théatre du Vaudeville, en París, y en algún momento de aquel invierno acudió al teatro acompañada de Giuseppina Strepponi. Apenas pudo quitarse de la cabeza lo que vio esa noche en el escenario. Hasta tal punto que encargaría a alguien que le enviara el texto de la obra a Italia. En su cabeza fraguaba poco a poco atender el encargo del Teatro de la Fenice de Venecia con aquella historia fascinante. Pero no tenía todas consigo. Rigoletto, una ópera sobre un drama de Víctor Hugo, ya le había acarreado varios disgustos con la censura. Terminaron por obligarle a variar la época en que se basa la historia y el rey canalla se convirtió en duque.

“Había momentos en que todo parecía tan real, el dolor de Violetta era tan profundo, que yo derramaba lágrimas en el foso. Nunca tuve una experiencia semejante, ni la tuve después”. El director de orquesta Carlo Maria Giulini recuerda así aquellos días de mayo de 1955 con singular devoción. Sobre el Teatro alla Scala de Milán confluyeron durante aquellas semanas una serie de astros que terminaron obrando el milagro. Giulini en el foso, Visconti en la escena y Callas como Violetta. “María encontró nuevos colores en su voz, ―recuerda Giulini― nuevos valores en su expresión musical, a través de una nueva comprensión del ser íntimo de Violetta. Todo entró en relación”. Existe una grabación de aquella noche de locura, con un sonido defectuoso que no es suficiente para ocultar la hondura de esta interpretación que se precipita sobre el espectador con la contundencia de un tornado. Solo así cabe entender lo que puede sentirse mientras Violetta lee la carta que le ha remitido el padre de Alfredo: “Teneste la promessa/ la disfida Ebbe luogo!” (Habéis tenido lo prometido. El duelo ha tenido lugar. El Barón resultó herido pero mejora. Alfredo está en el extranjero, pero le he revelado vuestro sacrificio. El vendrá a vos para pediros perdón. Yo también iré. Cuidaos. Os merecéis un futuro mejor. Giorgio Germont). Aquello era lo que legaba María Callas para la historia de la ópera. Una forma de actuar, de moverse, de “decir” con el canto, que habría hecho las delicias de Verdi. Nunca como hasta entonces los dramas verdianos alcanzaron esa profundidad añadida. Primero fue el Verdi que emanaba del foso y que dotaba de nuevo sentido a la orquestación de sus óperas, merced sobre todo a Arturo Toscanini, que conoció al compositor cuando era violonchelista durante el estreno de Otello y se encargó de dirigir el Réquiem en sus exequias oficiales. Luego vino el Verdi teatral, el que se levanta tras el trabajo de los actores y dota de sentido a la partitura de sus palabras. Doscientos años después de su nacimiento, acercarse a este compositor sigue siendo una aventura y en algún recoveco de su extensa producción es posible encontrar todavía esas intenciones primigenias que maduraba durante largo tiempo y luego volcaba en el papel en unas pocas semanas.

María Callas como Violetta Valéry, Royal Opera House, Covent Garden, Londres, 1958. Foto: Emi Classics

Giuseppe Verdi nunca estudió en el conservatorio que hoy lleva su nombre en Milán. Ni en ese, ni en ningún otro. El comité de admisión encontró que había adquirido demasiados vicios en su ejecución al piano y que ya no tenía una edad para poder corregirlos. Además, alguien de Parma era un extranjero en Lombardía por entonces. Pocos saben que la partida de nacimiento de Verdi está redactada en francés porque Roncole, como localidad que formaba parte del condado, estaba todavía bajo administración napoleónica en 1813. Aquella situación duraría pocos años más, pero lo suficiente para que aquellas regiones de Italia se trataran como estados extranjeros. A pesar del fracaso, prosigue su formación con maestros particulares en Milán. Estudia mientras espera. Como sus personajes. Hasta que un día se presenta la oportunidad de sustituir a un director de orquesta en una interpretación de La creación de Haydn. Las felicitaciones se suceden. Entre ellas se encuentra el primer violonchelista de la Scala. Poco a poco va haciéndose un nombre y es habitual encontrárselo sentado en el café Martini, situado enfrente del teatro, esperando a que alguien le haga su primer encargo. Así llegará Rochester, que luego terminará como Oberto.

Maria Callas escuchó por primera vez a Verdi en la pianola de su casa materna de Nueva York. Los Kalogeropoulos habían conseguido alquilar un apartamento en Riverside Drive gracias a las interminables horas que pasaba su padre al frente de un pequeño negocio farmacéutico. Unas clases de griego los domingos le permitieron a George llegar a casa con el instrumento, de alguna forma para aplacar la nostalgia del piano que parecía atenazar a Litza, su esposa, desde que llegaron a la ciudad. En realidad, ella nunca terminó de adaptarse a la metrópoli. Viajó embarazada de cinco meses, forzada por las circunstancias y el especial empeño de su marido por emigrar a América. Como si quisiera huir de algo, vendió apresuradamente la farmacia y el apartamento de Maligala y compró dos pasajes en primera clase para el transatlántico que zarpaba tres semanas más tarde. Gracias a los visados de turista que se otorgaban al viajar en esa clase, lograron entrar en Nueva York sin tener que pasar por el caos y la humillación de Ellis Island, donde cada día se hacinaban cientos de emigrantes esperando la autorización definitiva para acceder a la ciudad de las oportunidades.

Litza siempre pensó que en sus entrañas llevaba un varón y quizá por esa razón decidió seguir a su marido hasta allí. Llevaban dinero suficiente para vivir unos meses hasta que él consiguiera su licencia farmacéutica. “Y entonces seremos ricos”, le decía. Lo cierto es que ella ya actuaba como si lo fuera antes de embarcarse hacia América, quizás como una forma de conjurar el miedo a la incertidumbre del viaje o a la nostalgia anticipada por abandonar Grecia. Ya desde la travesía, se negaba a subir a cubierta porque ninguno de sus vestidos le sentaba bien con el embarazo. Solo transigió cuando se enteró que una conocida cantante estaba entre el pasaje y se disponía a dar un concierto. Ahí accedió a entrar con su marido en el amplio comedor del barco y departir con el resto de viajeros. Hablaba de su marido como “el doctor” y no dejó de hacer comentarios despectivos de la tercera clase, a la que tenía prohibido acercarse su primogénita de seis años, Jackie, por miedo a que se contagiara de piojos.

Cuando dio a luz y lo que le pusieron en los brazos fue una niña, a Lizta le costó digerir toda aquella cadena de renuncias. Puede que, en ningún momento como aquel, añorara con tanta fuerza Atenas. Tardó casi cuatro días en ponerle un nombre a María. Su pesadumbre no mejoraría con los años y tan solo aquella pianola era capaz de llevar la alegría a la casa. La madre solo compraba rollos de arias de ópera, sobre todo de Verdi y Bellini. Y la más pequeña de la casa se quedaba siempre absorta ante el sonido de aquel armatoste. Al principio lo escuchaba en silencio, como ensimismada. Hasta que un día empezó a cantar.

Todo el mundo en Busseto que frecuentaba el comercio de Antonio Barezzi era de la opinión que el chico de los Verdi, que se hospedaba con ellos y estudiaba en los jesuitas, tenía un don para la música. Un día, mientras era un niño, escuchó a un antiguo soldado francés cómo tocaba su violín. Con el uniforme raído, con toda probabilidad era uno de los muchos licenciados que dejó tras de sí el ejército napoleónico en su retirada de Parma. Aquel sonido le gustaba. De escuchar al viejo militar cada vez que se acercaba por la venta paterna pasó a tocar notas a hurtadillas en el órgano de la iglesia. Su padre advirtió la afición de su hijo y le compró una espineta. Diez años después era el organista oficial en las celebraciones religiosas del pueblo. Y se presentó la posibilidad de seguir sus estudios en Busseto gracias en gran parte a un modesto comerciante que amaba la música.

Giuseppe Verdi, en el jardín de Sant’Agata. Foto: Parmaitaly.com

Barezzi será siempre el nexo de unión de Verdi con su lugar de nacimiento, para bien o para mal. Él lo apadrinó y admiró siempre. Fue quien financió, junto a su padre, sus estudios en Milán. Por eso apenas pudo negarse a concursar por el puesto de maestro de capilla de Busseto cuando quedó vacante. Todo el mundo en el pueblo dio por descontado que así lo haría. Nadie pensó entonces que Verdi deseaba seguir en la ciudad. Nadie, excepto su primera mujer, Margherita, la hija de Barezzi, que le anima a dejar el puesto y se traslada con él a Milán. En mitad de ese momento crítico para su vida pierden la suya los dos hijos del matrimonio. Consigue estrenar Oberto, pero en mitad de la composición de Un giorno di regno muere Margherita, que será enterrada en un cementerio cercano. El estreno de la ópera es un desastre y el compositor está a punto de abandonarlo todo, como si las circunstancias conspiraran contra su vocación. Derrotado física y psicológicamente vuelve a Busseto, entre sus vecinos, que lo señalan al pasar. Un nuevo fracaso, como ocurrió con el conservatorio. Hasta que, de repente, un día, el empresario de La Scala se empeña en que acepte un libreto rechazado por varios compositores. Decidido a no poner jamás música a nada, escucha la invitación y vuelve al lugar donde se hospeda en Milán. Piensa en dormir esa noche y declinar amablemente el ofrecimiento al día siguiente. Pero cuando saca el libreto del bolsillo de su abrigo, lo abre despreocupadamente por una página y lee:

Va’, pensiero, sull’ale dorate;

va’, ti posa sui clivi, sui colli,

ove olezzano tepide e molli

l’aure dolci del suolo natal!¡Vuela, pensamiento, con alas doradas;

vuela, pósate en las praderas, en las cimas,

donde exhala su suave fragancia

el aire dulce de la tierra natal!

La primera heroína de Verdi que interpretó María Callas fue Abigail, de la ópera Nabucco, en Nápoles, el 20 de diciembre de 1949. Tenía un aria, Ben io t’invenni, en la que debía afrontar un escalofriante intervalo descendente de dos octavas. Había llegado hasta allí tras debutar en Verona y procedente de Grecia, donde había realizado sus estudios musicales. Con trece años dejó Estados Unidos con su madre y su hermana, mientras su padre que quedaba en Nueva York con los negocios que sustentaban a la familia. Litza por fin consiguió hacer lo que llevaba barruntando desde que zarpara en aquel transatlántico rumbo a América. Deseaba en cada momento volver a Atenas y poder dar a sus hijas una educación artística. Pero no todo fue tan fácil. La guerra mundial interrumpió aquellos sueños. María siguió cantando y en plena posguerra fue llamada a Verona para cantar La Gioconda de Ponchielli. Dos años después comenzaría su repertorio verdiano. En la Scala debutaría con Aida en 1950 y luego vendrían I vespri siciliani, Macbeth, Il Trovatore, Don Carlo y aquella Traviata de 1955.

Verdi conocería a Giuseppina Strepponi en los ensayos del primer Nabucco. Ella fue la primera Abigail. Con diez años de carrera a sus espaldas, la soprano no había llegado a Milán en las mejores condiciones posibles. Un desordenado repertorio había empezado a hacer mella en su voz. Las sucesivas representaciones de la nueva ópera terminarían prácticamente con ella. Cuatro años después, se retiró y se fue a París, donde se instaló como profesora de canto. La ciudad de las luces y de la dama de las camelias fue el primer lugar donde ambos vivirán por primera vez bajo el mismo techo. Verdi dirá que en aquel lugar, en medio de tanto alboroto, se siente como si estuviera en medio del desierto, donde nadie te señala por la calle.

Hasta el refugio de París llegará Antonio Barezzi, que mantendrá una relación cordial y cariñosa con la mujer que ha pasado a ocupar el lugar de su difunta hija. En uno de esos viajes le trae al compositor los planes de una propiedad con muchas y buenas tierras, Sant’Agata, muy cerca de Roncole. El modesto comerciante no renuncia a tener cerca a su protegido y a su genio. Es una admiración profunda y sincera la que profesa. Y es la que mantendrá cuando la pareja se traslade a Busseto. Harto de los chismorreos de sus paisanos, que ven con escándalo la convivencia de dos personas que no están casadas, acelera las obras de la nueva casa para poner tierra de por medio con una conducta que siempre despreció. En el momento más delicado entre los dos viejos amigos, Verdi no duda en enviar una carta aclaratoria. “Vive en un pueblo donde existe la mala costumbre de entrometerse en los asuntos ajenos y desaprobar todo lo que no está de acuerdo con sus ideas. ¿Qué hay de malo si vivo aislado, si no voy a fiestas, si administro mis bienes como mejor me parece? Cierto, en mi casa vive una mujer libre e independiente, pero ni ella ni yo debemos dar cuenta a nadie de nuestros actos”.

Cuando Giuseppina Strepponi sale del Théatre du Vaudeville aquella noche en París, después de haber acompañado a Verdi a presenciar una función de la recién estrenada La dama de las camelias, no resulta extraño pensar que pudiera verse reflejada en el personaje de Marguerite, acosada por los rumores y los chismes de un pueblo que la ve como una intrusa que vive de forma indigna con un viudo. En medio de los ensayos para el estreno de La Traviata en Venecia, le enviará cartas mientras permanece sola y a ratos enferma en Sant’Agata. “Nuestra juventud ha quedado atrás. Sin embargo, ¡cada uno de nosotros es el mundo entero para el otro! Y contemplamos con lástima a todas las marionetas humanas emocionándose, corriendo, escalando, arrastrándose, luchando, ocultándose, reapareciendo, disfrazándose y dejándose ver en las primeras filas de esta fiesta de máscaras. En todo ese alboroto perpetuo, llegan hasta lo alto de la escalera, sorprendidos por no haber sido capaces de disfrutar de nada, por no tener nada honrado y altruista que les consuele en la última hora de sus vidas; buscando ―cuando es ya demasiado tarde― esa paz mental que, para mí, es el mayor bien de la Tierra; infortunados por haber despreciado toda su vida por causa del fantasma de la vanidad”.

Ultima imagen de María Callas. Fotograma del documental ‘María Callas, Life and Art”

Dicen que en Sant’Agata hay plantados una encina por Il Trovatore, un plátano por Rigoletto y un sauce por La Traviata. Sobre esa trilogía asienta Verdi toda su obra posterior, sobre todo La forza del destino, Don Carlo y Aida, donde dará un paso adelanto en el refinamiento musical y orquestal de sus óperas. Sobre toda la obra de este periodo planeará la sombra de Wagner, con quien siempre le supondrán una absurda competencia. Serán dos caminos para llegar al mismo puerto, el drama musical. Verdi adoraba el segundo acto de Tristán e Isolda, que para él era “la creación más sublime del espíritu humano”. Pero advertía a sus contemporáneos que “si nosotros, que procedemos de Palestrina, empezamos a imitar a Wagner, cometemos un crimen musical”. Italia tenía sus propias tradiciones musicales, y por ahí es por donde debían transitar los nuevos compositores, antes que copiar un modelo ajeno. El propio Verdi asistirá a escondidas en 1871 al estreno de Lohengrin en Bolonia, que será la primera ópera wagneriana representada en suelo italiano. Al fondo del palco de unos amigos, siguió toda la función partitura en mano, en cuyo margen escribió la siguiente anotación: “loco”.

Sentirá mucho la muerte de Wagner en Venecia, mientras ha empezado ya a darle vueltas a una nueva ópera, que supondrá un nuevo punto y aparte en su obra. Cuando vuelve de Bolonia se encuentra en el tren con Arrigo Boito, un joven escritor y compositor que había traducido a Shakespeare. Con el editor Ricordi alentando la colaboración entre ambos, empezarán a darle vueltas a un posible libreto para Otello. Hacía años que Verdi acariciaba la posibilidad de volver a una obra del dramaturgo inglés. El Rey Lear aguardó veinte años metido en un cajón. Nunca acometerá el proyecto de poner música a ese mundo vacío de un personaje que guarda tantos paralelismos con Rigoletto y Macbeth. “La vida no es más que una sombra en marcha; ―dice Macbeth, pero bien podía haberlo dicho Rigoletto― un mal actor, que se pavonea y se agita una hora en el escenario… y después no vuelve a saberse de él: es un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, que no significa nada”. Como Felipe II en el acto IV de Don Carlo, el día de su cumpleaños escribe a su amiga Clara Maffei, después de enterarse de la muerte de un amigo común muy querido. “Cuando se presenta una desgracia como ésta, no hay palabras de consuelo posibles. Y no pienso mentarle la estúpida expresión: ¡Coraje!”. “Los años ya empiezan a pesarme y creo que la vida es absurda y, lo que es peor, inútil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué haremos? Si lo meditamos con cuidado, la respuesta es humillante y muy triste: ¡Nada! Addio, mi querida Clarina. En la medida de lo posible, distanciémonos de las tristezas y mantengámoslas a raya, amándonos unos a otros durante el tiempo que podamos”.

Abandonada por todos, excepto por Annina, su sirvienta y ama de llaves, Violetta Valéry se despide de su pasado, que fue su presente. Una escena similar la vivirá María Callas en sus últimos meses de vida. Con su voz convertida en un recuerdo, ve pasar el tiempo tras los visillos de su apartamento de París, asistida fielmente por Bruna, mientras trata de cerrar la herida por la desaparición simultánea de las tres personas más importantes de su vida: Aristóteles Onassis, Luchino Visconti y Pier Paolo Pasolini. Lo mismo le ocurrirá a Verdi cuando desaparezca Giuseppina Strepponi. Apenas tendrá tiempo de alumbrar una asombrosa comedia pasados los ochenta años como Falstaff. Legó parte de su fortuna para la construcción de una Casa de Reposo para músicos sin medios económicos, donde estableció que se le enterrara. Ya nunca será demasiado tarde para acompañar a todos aquellos músicos y artistas que se hospeden allí en esos ingratos años finales, cuando la destreza de las manos les abandone o se acalle para siempre su voz.

Playlist en Spotify de este artículo: http://spoti.fi/1iMlB8z

***

Más sobre Verdi en El último remolino

Foto: Wikipedia

Artículo publicado en la revista Dendra Médica Revista de Humanidades

Recibe ‘El último remolino’ en tu correo electrónico