Cada vez que uso la palabra elegía tengo otra vez catorce años, llevo una falda de tablas marrón, una camisa beis y un jersey de pico, también marrón. Estoy sentada en una clase de mi colegio y, fuera, el cielo es gris. ¡Qué tiempos aquellos en los que en Madrid había nubes como en los cuadros de Amalia Avia! No sé si le pasa a todo el mundo pero la palabra elegía me lleva a Jorge Manrique, la EGB, los anuncios de Tulipán que hacía Guillermo Fesser y las meriendas leyendo Astérix.

Y pues vemos lo presente

cómo en un punto es ido

y acabado

si juzgamos sabiamente,

daremos lo no venido por pasado.

No se engañe nadie, no,

pensando que ha de durar

lo que espera

más que duró lo que vió

porque todo ha de pasar

por tal manera.

Como nunca había tenido cincuenta años hasta ahora, no sé si este lamento mío es algo que se arrastra por generaciones o es algo nuevo. En realidad, no importa. Cada generación, cada uno de nosotros, tiende a creer que lo que le pasa es nuevo o, al menos, diferente de lo que le ocurre a otros. No lo sé. No sé si hace treinta años mi madre, por ejemplo, empezó a pensar que ya nada se podía improvisar en su vida, que todo había que planearlo porque la improvisación, el «¿por qué no hacemos esto esta tarde, mañana, pasado?» era ya imposible.

En Madrid, la ciudad en la que vivo, ya no se puede improvisar absolutamente nada. No puedes salir un sábado a dar un paseo pensando «ya comeré por ahí» a no ser que quieras que «por ahí» sea el Burger King después de haber hecho veinte minutos de cola (estoy a favor de comer hamburguesas industriales cuando te lo pida el cuerpo, pero ya me entiendes) o comprarte cualquier cosa en un supermercado que pilles abierto y sentarte en un banco a comer. Las palabras que más escuchas, ahora mismo, en un restaurante no son: «¿qué va a tomar» o «aquí tiene su cuenta». Son: «¿tiene reserva?» Todo hay que reservarlo: el restaurante, un museo, una exposición, el cine, el teatro, todo. No me ha pasado nunca pero supongo que ahora eso tan cinematográfico de llegar al aeropuerto o a la estación de tren y decir: deme un billete para el primer avión/tren que salga hacia París, son imposibles. Supongo que el encargado me diría: ¿ha hecho su reserva online?

No son solo los lugares los que no admiten la improvisación. También nos pasa a nosotros. Haz la prueba y llama a tres amigos, a dos, con uno basta, y dile que quedáis mañana a lo que sea, desayunar, comer, cenar, dar un paseo, ir al cine. «Puff, ¿mañana? imposible. Lo tengo todo ya ocupado». Y no es una cuestión de la inmediatez de mañana. Si propones algo la semana que viene, o incluso en los tres próximos fines de semana, es muy muy probable que también sea imposible. Todo el mundo, yo también, tiene su vida organizada con muchísima antelación. Me pasa con mis hijas, ya lo conté, pero ahora somos como las chicas Gilmore, para comer o para cenar, no digamos para pasar un fin de semana juntas, necesitamos planearlo y organizarlo porque de otra manera los planes de las tres chocan y colapsan cualquier intento de improvisación.

Además nos ocurre otra cosa. Nos da miedo molestar, nos parece que improvisar, que proponer algo de manera súbita, de repente, es de mala educación, intrusivo como dicen los cursis. ¡Si hasta nos parece agresivo llamar por teléfono! Cuando yo era joven (qué frase más horrible pero qué inevitable es) me presentaba en casa de mis amigos sin avisar, porque estaba por allí, porque me aburría o porque me apetecía verles. Unas veces estaban, otras no, unas veces era bien recibida y esa visita improvisada podía convertirse en horas de convivencia, en otras ocasiones sus padres podían estar en un estado de ánimo un poco hostil (quizá no les gustaba esa improvisación y yo no lo percibía) y tras un rato me marchaba. Asumía todas esas posibilidades pero nunca pensaba que mi amigo iba a sentirse atacado por esa improvisación, por esa visita inesperada. Ahora sí lo pienso. Es más, ni siquiera contemplo la posibilidad de, ahora mismo, cuando acabe de escribir esto, plantarme en casa de un amigo sin avisar. Lo que siento es un poco el síndrome del impostor de la amistad que no es exactamente del impostor pero se le parece, ese «joder, pero y si le molesto y piensa que soy una plasta», que no es real porque es mi amigo, me quiere y me acepta con todo, y un poco de «seguro que no está, que tiene planes» porque todos tenemos planes todo el rato.

Es agotador este vivir en un continuo consultar la agenda y los compromisos para ver si puedes encajar algo. Es agotador tener que pensar con dos semanas de antelación a qué exposición te va a apetecer ir dentro de dos sábados y dónde querrás comer después porque todo hay que reservarlo. Para mí, que soy un tobogán emocional constante (hoy puedo estar eufórica y expansiva y mañana decidir que me cae mal el planeta y que no voy a salir de casa ni a tirar la basura), tener que planear todo me obliga a plegar mi estado de ánimo a lo que mi yo del pasado decidió hace dos semanas, un mes o cuatro o a hacer esos planes sin ganas. No sé por qué está todo lleno todo el tiempo. No quiero que se me entienda mal: me parece maravilloso que los restaurantes estén llenos, que vaya más gente a exposiciones y teatros, que cualquier evento triunfe… pero echo de menos improvisar.

Esta semana he hecho, por sorpresa, cuatro planes improvisados que el domingo pasado no existían. Han sido cuatro planes APAM, Aquí te Pillo Aquí te Mato, y todos han sido geniales. Me he sentido bien improvisando en mis días programados y llenos, cenando en casa de amigos que no habían podido preparar nada o llevando yo misma la cena. Ha sido un continuo «vale». Mañana, pasado, el viernes a las siete y media. Ni siquiera están apuntados en mi agenda.

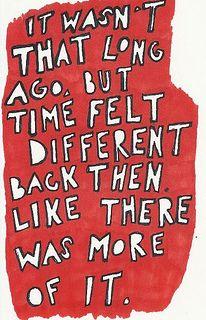

Echo de menos cuando improvisábamos, cuando teníamos sorpresa, cuando acababa pasando la tarde con una amiga sin haberlo planeado o cenaba en un restaurante que simplemente me había llamado la atención. Cuando un viaje en viernes se planeaba un jueves, cuando un domingo por la mañana podía ir a visitar la exposición sobre la que había leído esa misma mañana en el periódico e íbamos a cenar a donde pilláramos porque nos apetecía salir. Cuando un amigo me decía: «¿Estás en casa? Voy para allá». No sabía que aquello podía acabarse, que se terminaría en algún momento. ¿Cuándo fue? No lo sé pero ahora parece una época pasada a la que es imposible volver.

Quiero improvisar. Quiero no volver a decir «si me hubieras avisado con tiempo».Quiero más planes APAM. Es un poco como volver a jugar, como volver a hacer los planes que hacía cuando iba de uniforme y los sábados, en Los Molinos, salía a hacer la ruta de las casas de mis amigos a ver quién había, a ver a cómo íbamos a pasar la tarde.

Improvisa. Atrévete.