16 de Abril del 2013 | etiquetas: Este Cine es Nuestro, Carles Guardiola

Twittear

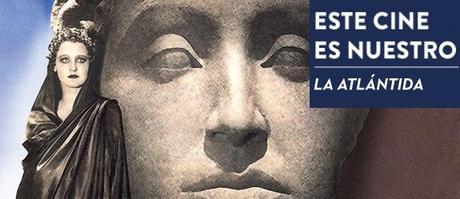

“¿Por qué no habríamos de descubrir La Atlántida?”, convoca con gancho el buen señor arrimado al micrófono radiofónico con que la película de Georg Wilhelm Pabst, La Atlántida (1932), da pistoletazo de salida a una expedición en la que, por fin, dejaremos atrás las columnas de Hércules. Con la convicción de que toda una imaginería que está siendo deseada y que estamos poniendo en marcha puede entonces realizarse. Aquí cine mediante, puede hacerse, ya no posible, sino efectiva. A las imágenes del filme nos remitimos.

Una pareja de oficiales franceses serán los que en esta adaptación de la novela de Pierre Benoit azucen a las dunas del sur sahariano a que despejen camino hacia el paraíso perdido que casi encontramos en Doñana. Necesitando verlo para creerlo – algo prescindible sin embargo para el sagaz Michael Caine respecto a otro delicioso paraíso y sus potenciales de explotación en Gigantes de plata de Ivan Passer, deliciosa humorada sobre el tejemaneje corruptíceo – Saint-Avit y Morhange forzarán su búsqueda hasta ser acechados por uno de los nativos tarquis, ese que vela por la diosa, reina y mujer Atinea: por fin, ella es una atlante.

Pero volvamos a ese ataque recibido en pleno campamento anochecido. Un enemigo desconocido asalta a los oficiales a través de un escenario de roca y sombra, y dicho ataque, que permite una resistencia, no se resuelve como forcejeo de acción claro y táctico; más bien toda él queda envuelta en un viento inoperante en la acción y jugosísimo en lo que podríamos llamar un deslizamiento de esa acción, ya no a ejecutarse en vencedores y vencidos, sino sobre esas mismas rocas bajo las cuales Atinea ya está llamándoles. ¡Esas mismas formaciones rocosas, entre las que los buscadores tropezaban algo desesperanzados antes de acampar, ya se habían hecho con la situación y con las escenas que la amparaban! Y sólo quedaba un ataque de pasos inciertos, acelerados a veces, después perdidos, para remarcárnoslo.

Así que puede ser atractivo – que los señores lectores asienten o nieguen – plantear la película desde el influjo de Atinea. Si nos acercamos a ella, entraremos en su persuasiva manera de hacer el cine para llevarnos hasta sus galerías de oricalco y sus alfombras donde ella misma te facilitará el kirf. ¿Y cómo le gusta el cine a la diosa, reina y mujer Atinea? Mucho silencio. Las imágenes, aprovechando que estamos aún haciéndonos con el sonoro, son silenciosas, esparciéndose una calma gráfica que seduce sin denuedo: los panoramas de las tierras son tan suaves como los contrapanoramas de Saint-Avit mirándolas sin retorno, y sobre esa suavidad los motivos acontecen remarcadísimos, muy concentrados. La caravana de los hermanos Recha parece cargar algo muy pesado cuando baja aquel caminito que lleva al camping de los alemanes en Días de agosto, y la captamos tremenda y con las posibilidades de distinción que permite el reposo y la buena digestión. Así, los camellos agachándose o la secuencia lánguida de los cargadores que llevan al protagonista desmayado hacia otro lugar, en paso constante escaleras abajo, cobran el sentido arrebatador de aventura y de modo sostenido y recluido. Es el estilo de Atinea.

Pero esta conquistadora Brigitte Helm podrá recurrir a otras inventivas como cineasta. Pues amará a un hombre y entonces ella misma contemplará el mundo con extrañeza, y como una de las Guerreras del amor de Staho tendrá que empezar desde el principio, encontrar un buen plano vivo de tormenta de arena, plantar cámara y exponer allí qué va a hacer finalmente con su amado; exponerse decidiendo aún. O, antes, a través del desternillante noblecillo Tortehson que recibe a los oficiales en el paraíso, dispondrá de un puente hacia La locura de París y la entrega sicalíptica de la imagen montada, ¡hasta coloreada!, para excitar navegando faldas. Todo ello dentro ese mismo sueño que, por tan deseado, todo lo imaginamos para su realización. ¡Gracias Pabst! ¡Gracias Atinea!