Por J.C Vinuesa

Stalingrado ya no es una ciudad. Cada día que pasa se transforma más y más en una enorme nube de humo cegador y ardiente. Los animales abandonan este infierno; incluso las piedras más duras no pueden soportar estas condiciones: sólo los hombres resisten (Ullstein)

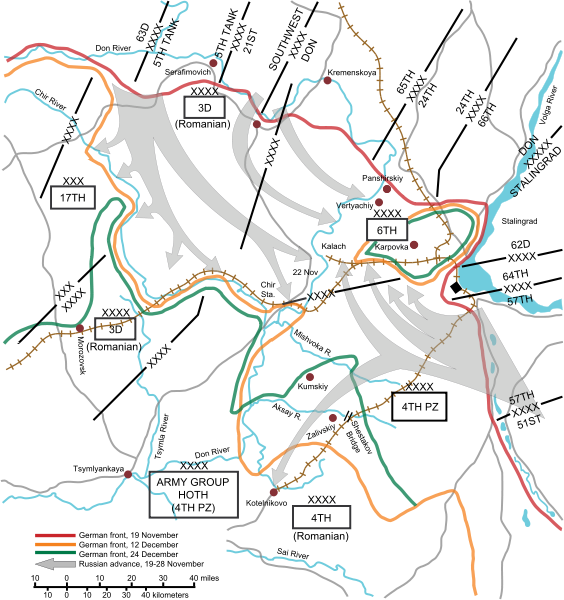

El 31 de enero de 1943, hace 70 años, se rindió el mariscal Erich von Paulus, jefe de las fuerzas alemanas en Stalingrado, al general soviético Vasili Zhukov. No fue la de Stalingrado una de las decenas de batallas importantes de la II Guerra Mundial, sino, acaso, la más decisiva. Hasta entonces, la Wehrmacht nunca antes había sufrido una derrota significativa, ni había capitulado uno de sus mariscales, ni había perdido, como tragado por la tierra, todo un Ejército, el VIº y gran parte del IVº ejército Panzer, dos de sus joyas y, sobre todo, aquella derrota marcó el declive de las armas alemanas y el paulatino predominio de las aliadas.

Entre el 10 de

enero y el 3 de febrero de 1943, unos 100.000

alemanes partieron hacia los campos de concentración, donde morirían

como moscas. No regresaron a Alemania ni 5.000. En el frente de Stalingrado,

entre julio de 1942 y febrero de 1943, ambos bandos sufrieron unas 1.400.000

bajas (medio millón, muertos).

Según el mariscal Malinovski, jefe del 2º Ejército de la Guardia en esa batalla

capturaron o destruyeron 2.000 tanques, 2.000 aviones, 10.000 cañones y no

menos de 5.000 vehículos. El Estado Mayor alemán reconoció que habían perdido

seis meses de producción bélica.

Entre el 10 de

enero y el 3 de febrero de 1943, unos 100.000

alemanes partieron hacia los campos de concentración, donde morirían

como moscas. No regresaron a Alemania ni 5.000. En el frente de Stalingrado,

entre julio de 1942 y febrero de 1943, ambos bandos sufrieron unas 1.400.000

bajas (medio millón, muertos).

Según el mariscal Malinovski, jefe del 2º Ejército de la Guardia en esa batalla

capturaron o destruyeron 2.000 tanques, 2.000 aviones, 10.000 cañones y no

menos de 5.000 vehículos. El Estado Mayor alemán reconoció que habían perdido

seis meses de producción bélica.

El 24 de enero, todas las fuerzas de Von Paulus estaban embotelladas en las ruinas, removidas cada mañana por las granadas de la artillería soviética. En esa fecha, los alemanes perdieron Gumrak, su último aeropuerto, y las fuerzas de Rokossovski partían en dos al 6º Ejército, enlazando junto al Volga con los últimos reductos soviéticos. Una semana después, sin víveres, con la munición casi agotada, y enfermo capituló Von Paulus, con sus últimos hombres.

El cine alemán, castigado

con dos grandes exilios y una aplastante derrota militar, no acertó a encontrar

el pulso en las dos décadas que sucedieron al final de la guerra. Sin embargo,

ofreció piezas que demostraban su desesperada voluntad de supervivencia como “La balada de Berlín” (1948), que narra

el deambular del desmovilizado Otto, por las ruinas de Berlín. Seguirán El

Puente (1959), soberbia película antibelicista de Bernard Wicki, rodada en los

años en que el maestro alemán Fritz Lang, abandonando su retiro californiano,

rodó con tintes melancólicos la saga de aventuras en la India. Después vendrían

Scholondorrff, que estudiando en París ha ejercido de ayudante de

dirección de Louis Malle y que rueda la

espléndida El joven Törless. El

llamado nuevo cine alemán da sus primeros pasos.

El cine alemán, castigado

con dos grandes exilios y una aplastante derrota militar, no acertó a encontrar

el pulso en las dos décadas que sucedieron al final de la guerra. Sin embargo,

ofreció piezas que demostraban su desesperada voluntad de supervivencia como “La balada de Berlín” (1948), que narra

el deambular del desmovilizado Otto, por las ruinas de Berlín. Seguirán El

Puente (1959), soberbia película antibelicista de Bernard Wicki, rodada en los

años en que el maestro alemán Fritz Lang, abandonando su retiro californiano,

rodó con tintes melancólicos la saga de aventuras en la India. Después vendrían

Scholondorrff, que estudiando en París ha ejercido de ayudante de

dirección de Louis Malle y que rueda la

espléndida El joven Törless. El

llamado nuevo cine alemán da sus primeros pasos.

Con un gran presupuesto, no

muy propio del cine europeo, quitando producciones como el buen film de

Wolfgang Petersen Daas Boot (1981),

el director Vilsmaier, tiene todo lo que necesita para rodas este buen film

bélico que destaca por su honradez y rigor y, cuyos exteriores fueron rodados,

además de en Alemania, Finlandia, República Checa e Italia. Y es en Italia

donde comienza Stalingrado. En el

país transalpino reposan las tropas, desconocedoras de lo que el futuro les

depara. Beben vino, toman el sol, flirtean con mujeres. Pero su descanso durará

poco, porque la siguiente secuencia nos lleva a los extensos territorios de la

Rusia Meridional, al Cáucaso, a las orillas del Volga. Mientras viajan en tren

los soldados, despreocupados, matan el tiempo de las horas interminables del

viaje en tren. Un tren que les llevará a Stalingrado, ciudad que será la tumba

para muchos de ellos.

En cuanto bajan del

tren y se dirigen a su destino, van tomando contacto abruptamente con la dura y

sórdida realidad: cientos, miles de compañeros de armas, mutilados y gravemente

heridos, tendidos de cualquier manera en el fangoso suelo, y también largas

columnas de prisioneros enemigos, andrajosos y conducidos a culatazos, como

animales. Luego, en una misa de campaña, el capellán castrense aprovecha para

adoctrinarles, recordándoles que están allí, en las orillas del Volga, tan

lejos de la patria, para defender “Los

valores humanistas cristianos”

frente al Bolchevismo del Este, tarea que empieza a materializarse en los

planos siguientes, cuando la compañía del capitán Musk (Karel Hermanek) y del bisoño teniente Von Witzland (Thomas Kretschmann) se lanza al

asalto de una fábrica, entre cuyas ruinas se han fortificado los rusos,

emboscando nidos de ametralladoras que producen numerosas bajas entre los

soldados de uniforme feldgrau, que

sólo unas pocas horas antes parecían dispuestos a comerse el mundo. Se da

inicio así a un espeluznante descenso a los infiernos. El frío, el hambre, el

agotamiento, el dolor…, por los que pasará todo el VI Ejército, sin que las

penalidades terminen en el momento de la rendición, ni muchísimo menos.

Con un gran presupuesto, no

muy propio del cine europeo, quitando producciones como el buen film de

Wolfgang Petersen Daas Boot (1981),

el director Vilsmaier, tiene todo lo que necesita para rodas este buen film

bélico que destaca por su honradez y rigor y, cuyos exteriores fueron rodados,

además de en Alemania, Finlandia, República Checa e Italia. Y es en Italia

donde comienza Stalingrado. En el

país transalpino reposan las tropas, desconocedoras de lo que el futuro les

depara. Beben vino, toman el sol, flirtean con mujeres. Pero su descanso durará

poco, porque la siguiente secuencia nos lleva a los extensos territorios de la

Rusia Meridional, al Cáucaso, a las orillas del Volga. Mientras viajan en tren

los soldados, despreocupados, matan el tiempo de las horas interminables del

viaje en tren. Un tren que les llevará a Stalingrado, ciudad que será la tumba

para muchos de ellos.

En cuanto bajan del

tren y se dirigen a su destino, van tomando contacto abruptamente con la dura y

sórdida realidad: cientos, miles de compañeros de armas, mutilados y gravemente

heridos, tendidos de cualquier manera en el fangoso suelo, y también largas

columnas de prisioneros enemigos, andrajosos y conducidos a culatazos, como

animales. Luego, en una misa de campaña, el capellán castrense aprovecha para

adoctrinarles, recordándoles que están allí, en las orillas del Volga, tan

lejos de la patria, para defender “Los

valores humanistas cristianos”

frente al Bolchevismo del Este, tarea que empieza a materializarse en los

planos siguientes, cuando la compañía del capitán Musk (Karel Hermanek) y del bisoño teniente Von Witzland (Thomas Kretschmann) se lanza al

asalto de una fábrica, entre cuyas ruinas se han fortificado los rusos,

emboscando nidos de ametralladoras que producen numerosas bajas entre los

soldados de uniforme feldgrau, que

sólo unas pocas horas antes parecían dispuestos a comerse el mundo. Se da

inicio así a un espeluznante descenso a los infiernos. El frío, el hambre, el

agotamiento, el dolor…, por los que pasará todo el VI Ejército, sin que las

penalidades terminen en el momento de la rendición, ni muchísimo menos.

La desmoralización

más absoluta va abriéndose paso en el ánimo de unos combatientes, que tratan

desesperadamente de huir de aquel infierno, fingiéndose heridos y subiéndose a

alguno de los escasos aviones que todavía pueden despegar, en un aeródromo

constantemente batido por la artillería rusa. Allí se viven escenas dantescas,

como en todas las desbandadas que el mundo ha conocido, y cuando el último “Junker

52” abandona el cerco, burlando temerariamente los obuses enemigos

sin que Von Witzland, Rohleder, Reiser y Müller logren tomarlo, ya tan sólo les

resta ir preparándose para esperar su ineludible cita con la muerte.

La desmoralización

más absoluta va abriéndose paso en el ánimo de unos combatientes, que tratan

desesperadamente de huir de aquel infierno, fingiéndose heridos y subiéndose a

alguno de los escasos aviones que todavía pueden despegar, en un aeródromo

constantemente batido por la artillería rusa. Allí se viven escenas dantescas,

como en todas las desbandadas que el mundo ha conocido, y cuando el último “Junker

52” abandona el cerco, burlando temerariamente los obuses enemigos

sin que Von Witzland, Rohleder, Reiser y Müller logren tomarlo, ya tan sólo les

resta ir preparándose para esperar su ineludible cita con la muerte.

“Stalingrado” se centra en los avatares

de los dos mencionados oficiales, a los que acompañan el sargento Rohleder (Jochen Nickel), el cabo Reiser (Dominique Horwitz), el soldado Müller

(Sebastian Rudolph) y un antiguo

oficial degradado, de nombre Otto (Sylvester

Groth), que ejercerá de lúcida conciencia del grupo, al que un incidente

en un improvisado hospital de sangre arrojará a las filas de un batallón de

castigo, una forma rápida de morir, pero a la que sin embargo sobrevivirán,

consiguiendo finalmente rehabilitarse de su falta. Como en tantas otras

ocasiones, los sufrimientos personales de los protagonistas –magníficamente

interpretados todos ellos - simbolizan el gran drama colectivo que fue aquella

batalla desesperada y sin cuartel, que se cobro más de un millón de víctimas

mortales y supuso el principio del fin para el Tercer Reich.La fotografía, utilizando primero tonos ocres, para

mimetizarse con la acción entre los escombros y los hierros retorcidos, y más

tarde - con la llegada del “General Invierno”, mediante gamas

frías, reconstruye a la perfección el clima y la atmósfera de aquellas

terribles jornadas de 1942-43, haciéndonos partícipe de todo el sufrimiento,

físico y moral, que Stalingrado significó para sus infortunados protagonistas.

No hay épica alguna en “Stalingrado”, tan sólo una

descarnada y sobrecogedora ética de la supervivencia, una áspera crónica del

derrumbamiento de una quimera criminal

“Stalingrado” se centra en los avatares

de los dos mencionados oficiales, a los que acompañan el sargento Rohleder (Jochen Nickel), el cabo Reiser (Dominique Horwitz), el soldado Müller

(Sebastian Rudolph) y un antiguo

oficial degradado, de nombre Otto (Sylvester

Groth), que ejercerá de lúcida conciencia del grupo, al que un incidente

en un improvisado hospital de sangre arrojará a las filas de un batallón de

castigo, una forma rápida de morir, pero a la que sin embargo sobrevivirán,

consiguiendo finalmente rehabilitarse de su falta. Como en tantas otras

ocasiones, los sufrimientos personales de los protagonistas –magníficamente

interpretados todos ellos - simbolizan el gran drama colectivo que fue aquella

batalla desesperada y sin cuartel, que se cobro más de un millón de víctimas

mortales y supuso el principio del fin para el Tercer Reich.La fotografía, utilizando primero tonos ocres, para

mimetizarse con la acción entre los escombros y los hierros retorcidos, y más

tarde - con la llegada del “General Invierno”, mediante gamas

frías, reconstruye a la perfección el clima y la atmósfera de aquellas

terribles jornadas de 1942-43, haciéndonos partícipe de todo el sufrimiento,

físico y moral, que Stalingrado significó para sus infortunados protagonistas.

No hay épica alguna en “Stalingrado”, tan sólo una

descarnada y sobrecogedora ética de la supervivencia, una áspera crónica del

derrumbamiento de una quimera criminal