La edad de la inocencia “...quiero decir que siempre es como el primer día…Cada vez, me envuelves” Newland Archer

“Que no se engañe nadie; los temas de LA EDAD DE LA INOCENCIA son los que me atraen desde hace veinte años; la culpabilidad; el deseo; no poderlo cumplir; estar obsesionado por alguien y no poder satisfacer esta obsesión. Llevada hasta convertirse en peligrosa, esta obsesión, es la de Travis Bickle en Taxi Driver, acabando por explotar, destruyéndolo todo, en un baño de sangre. Aquí, la destrucción se hace más educada, más elegante. Hay mucha sangre derramada, pero se trata de otra sangre, de la sangre de las emociones. La Edad de la Inocencia puede que sea el más violento de mis films" (Martin Scorsese, 1993).

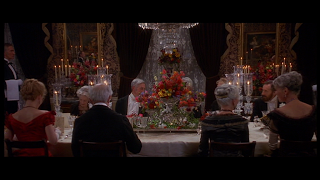

Cuando Scorsese anunció que llevaría a cabo la adaptación de la novela de Edith Warthon, ‘La edad de la inocencia’, con la que la escritora neoyorkina ganaría en 1921 el premio Pulitzer, muchos pensaron hallarse ante lo que sería en un alejamiento decepcionante de su estilo característico, pero si Scorsese es un gran cineasta, lo es porque su universo personal no está limitado por etiquetas, ni por meras acotaciones genéricas, sino que es ampliado y enriquecido por una insaciable curiosidad cultural e intelectual, que presiona constantemente contra los límites artísticos, haciéndolos añicos. Scorsese estudia en “La Edad de la Inocencia”, nuevamente, las actitudes que restringen la libertad, y ataca con virulencia a los practicantes, ésta vez en la sociedad neoyorquina de 1870, de una doble moral, no muy distinta a la de hoy, recreando la inocencia que caracteriza a sus personajes, enredados y sin escapatoria posible de un mundo de podredumbre, que les convierte en víctimas antes que en verdugos. Scorsese explora una telaraña de ambiciones y falsedades, que no es tan diferente de sus más habituales microcosmos de gángsters. La secuencia del baile en el salón de los Beaufort, con la presentación de los distintos personajes que tendrán relevancia en la historia, recuerda poderosamente a sus planos subjetivos de ‘Malas calles’ (‘Mean Streets’, 1973) o ‘Uno de los nuestros’ (‘Goodfellas’, 1990), en los que la cámara se encarga de similar función en secuencias análogas. A fin de cuentas, Archer, como Henry Hill, Travis Bickle o Jake LaMotta, es un hombre condicionado por una obsesión casi neurótica, que le ata a un amor inevitable en medio de un universo hostil, que acabará por despedazarle.

Cuando Scorsese anunció que llevaría a cabo la adaptación de la novela de Edith Warthon, ‘La edad de la inocencia’, con la que la escritora neoyorkina ganaría en 1921 el premio Pulitzer, muchos pensaron hallarse ante lo que sería en un alejamiento decepcionante de su estilo característico, pero si Scorsese es un gran cineasta, lo es porque su universo personal no está limitado por etiquetas, ni por meras acotaciones genéricas, sino que es ampliado y enriquecido por una insaciable curiosidad cultural e intelectual, que presiona constantemente contra los límites artísticos, haciéndolos añicos. Scorsese estudia en “La Edad de la Inocencia”, nuevamente, las actitudes que restringen la libertad, y ataca con virulencia a los practicantes, ésta vez en la sociedad neoyorquina de 1870, de una doble moral, no muy distinta a la de hoy, recreando la inocencia que caracteriza a sus personajes, enredados y sin escapatoria posible de un mundo de podredumbre, que les convierte en víctimas antes que en verdugos. Scorsese explora una telaraña de ambiciones y falsedades, que no es tan diferente de sus más habituales microcosmos de gángsters. La secuencia del baile en el salón de los Beaufort, con la presentación de los distintos personajes que tendrán relevancia en la historia, recuerda poderosamente a sus planos subjetivos de ‘Malas calles’ (‘Mean Streets’, 1973) o ‘Uno de los nuestros’ (‘Goodfellas’, 1990), en los que la cámara se encarga de similar función en secuencias análogas. A fin de cuentas, Archer, como Henry Hill, Travis Bickle o Jake LaMotta, es un hombre condicionado por una obsesión casi neurótica, que le ata a un amor inevitable en medio de un universo hostil, que acabará por despedazarle. Scorsese construye un drama no sólo sentimental, sino también social, incluso existencial, alejado del melodrama clásico; un universo de emociones contenidas al milímetro, que construye un relato frío de la pasión, donde la imagen y la palabra siempre son contradictorias y ya no parecen tener relación con el mundo. Alejándose de la subjetividad y la demostración lacrimógena del cliché romántico, parece evitar cualquier pasión exaltada, y se dirige hacia la contención y la interiorización por la vía de una puesta en escena nada enfática, a diferencia de tantos films anteriores, asistiendo la muerte inexorable del amor, tras una única escena apasionada, reducida a la del trayecto desde la estación de Nueva York, primorosamente construida, que introduce ocho fundidos encadenados entre los nueve planos montados en un crescendo dramático, acorde con este último y casi único momento de exaltación amorosa. Esta escena muda, culmina con un beso ralentizado que consigue crear una imagen cargada de rabia, con la que parece querer significar la lucha encarnizada de Newland, por detener un presente que se le escapa. En la escena del encuentro en la cabaña, el anhelo provoca una falsa realidad, que es resuelta con sutileza, con la vibración de ese breve instante en el que contemplamos lo que imaginariamente Newland dará por vivido, aunque jamás llegue a ocurrir. Una puesta en escena que subraya con elegancia, alternando el ritmo rápido y maquiavélico de la vida en sociedad y la suspensión del tiempo, el intento de conservar el presente, sustrayéndose de él, como Johnny Carter, “El Perseguidor” de Cortázar, en un vagón de metro o en una sesión de Jazz, cuando afirma “¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora, en un minuto y medio?"La prosa luminosa de Wharton es narrada, lánguidamente, con la ironía que introduce la visión subjetiva de una narradora independiente de los propios personajes, por Joanne Woodward: " Todos ellos vivían en una especie de mundo jeroglífico. La realidad nunca fue dicha o hecha o pensada, sólo representada por un conjunto de signos arbitrarios “. Un barroquismo formal, y una voz en off introductoria, que también encontraríamos en el Welles de “El cuarto mandamiento”, con el añadido de que el universo descrito por la novela de Tarkington, no está muy alejado de “La Edad de la Inocencia”. Citemos en este punto otras referencias cinematográficas de trasfondo literario que acuden a nuestra mente con oportunidad, tales como son La heredera (The Heiress, 1949), a partir del “Washington Square” de Henry James, y Carrie (1952), de Theodor Dreisser, ambas dirigidas por William Wyler

Scorsese construye un drama no sólo sentimental, sino también social, incluso existencial, alejado del melodrama clásico; un universo de emociones contenidas al milímetro, que construye un relato frío de la pasión, donde la imagen y la palabra siempre son contradictorias y ya no parecen tener relación con el mundo. Alejándose de la subjetividad y la demostración lacrimógena del cliché romántico, parece evitar cualquier pasión exaltada, y se dirige hacia la contención y la interiorización por la vía de una puesta en escena nada enfática, a diferencia de tantos films anteriores, asistiendo la muerte inexorable del amor, tras una única escena apasionada, reducida a la del trayecto desde la estación de Nueva York, primorosamente construida, que introduce ocho fundidos encadenados entre los nueve planos montados en un crescendo dramático, acorde con este último y casi único momento de exaltación amorosa. Esta escena muda, culmina con un beso ralentizado que consigue crear una imagen cargada de rabia, con la que parece querer significar la lucha encarnizada de Newland, por detener un presente que se le escapa. En la escena del encuentro en la cabaña, el anhelo provoca una falsa realidad, que es resuelta con sutileza, con la vibración de ese breve instante en el que contemplamos lo que imaginariamente Newland dará por vivido, aunque jamás llegue a ocurrir. Una puesta en escena que subraya con elegancia, alternando el ritmo rápido y maquiavélico de la vida en sociedad y la suspensión del tiempo, el intento de conservar el presente, sustrayéndose de él, como Johnny Carter, “El Perseguidor” de Cortázar, en un vagón de metro o en una sesión de Jazz, cuando afirma “¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora, en un minuto y medio?"La prosa luminosa de Wharton es narrada, lánguidamente, con la ironía que introduce la visión subjetiva de una narradora independiente de los propios personajes, por Joanne Woodward: " Todos ellos vivían en una especie de mundo jeroglífico. La realidad nunca fue dicha o hecha o pensada, sólo representada por un conjunto de signos arbitrarios “. Un barroquismo formal, y una voz en off introductoria, que también encontraríamos en el Welles de “El cuarto mandamiento”, con el añadido de que el universo descrito por la novela de Tarkington, no está muy alejado de “La Edad de la Inocencia”. Citemos en este punto otras referencias cinematográficas de trasfondo literario que acuden a nuestra mente con oportunidad, tales como son La heredera (The Heiress, 1949), a partir del “Washington Square” de Henry James, y Carrie (1952), de Theodor Dreisser, ambas dirigidas por William Wyler La escenografía y el minucioso detallismo (Un Turner marino, un suntuoso Sargent, un desnudo colosal de Bouguereau, “El arte o la esfinge” de Fernand Khnopff, o un Manet traído a la vida en la escena ralentizada de los hombres con sombrero caminando por Manhattan), van encaminados a representar una sublimación de lo superficialmente lujoso, frente a la urgencia y la angustia de la pasión irrefrenable. Los tránsitos de la cámara entre los recargados decorados de las mansiones neoyorquinas, ofrecen claros ecos de la precisa y preciosa caligrafía ophulsiana: los travellings de seguimiento y las panorámicas escrutando los decorados como en “Carta de una desconocida” (Letter from a Unknown Woman, 1948), o los planos saturados de color como en Lola Montes (1955), son otros puntos de referencia para la puesta en escena de Scorsese. Colaborando por primera vez en el guión con su antiguo amigo Jay Cocks, contó, también por vez primera, con el diseño de producción de Dante Ferreti, que desde entonces sería un colaborador fijo y esencial en sus proyectos. Para la complejísima elaboración del vestuario, contrató a la legendaria Gabriella Pescucci, que con esta película ganaría su único Oscar (y el único Oscar para la película).

La escenografía y el minucioso detallismo (Un Turner marino, un suntuoso Sargent, un desnudo colosal de Bouguereau, “El arte o la esfinge” de Fernand Khnopff, o un Manet traído a la vida en la escena ralentizada de los hombres con sombrero caminando por Manhattan), van encaminados a representar una sublimación de lo superficialmente lujoso, frente a la urgencia y la angustia de la pasión irrefrenable. Los tránsitos de la cámara entre los recargados decorados de las mansiones neoyorquinas, ofrecen claros ecos de la precisa y preciosa caligrafía ophulsiana: los travellings de seguimiento y las panorámicas escrutando los decorados como en “Carta de una desconocida” (Letter from a Unknown Woman, 1948), o los planos saturados de color como en Lola Montes (1955), son otros puntos de referencia para la puesta en escena de Scorsese. Colaborando por primera vez en el guión con su antiguo amigo Jay Cocks, contó, también por vez primera, con el diseño de producción de Dante Ferreti, que desde entonces sería un colaborador fijo y esencial en sus proyectos. Para la complejísima elaboración del vestuario, contrató a la legendaria Gabriella Pescucci, que con esta película ganaría su único Oscar (y el único Oscar para la película). La perfección estilística y narrativa de esta película mantiene al espectador sin aliento. No solamente por su hechicería visual, sino , especialmente, por la exuberancia de sus múltiples niveles narrativos de los cuales están compuestas sus secuencias memorables, por la sutilidad con la que elementos como los cuadros o la ornamentación cuentan algo de los personajes, aquello que oculta su contención, y por las dinámicas invisibles que se establecen entre ellos. No hay un solo gesto o conducta que no tenga una utilidad dramática de gran fuerza emocional, como fantasmas ocultos que hacen avanzar el relato hacia un certero e implacable retrato de un universo cerrado en sí mismo, cuyas leyes impiden la natural expresión de los sentimientos, y cuyos miserables partícipes encuentran placer en todo tipo de mutilación de la verdad, contenida la pasión hasta desdibujarse en máscaras, como los actores del majestuoso Fausto de Gounod, el aria del “M'ama non m'ama” con el que se abre la cinta, de forma parecida a como lo hiciera Visconti en “Senso” en 1954. La segunda escena viscontiniana en su superficie, el gran baile de los Beaufort, que equivaldría al de los Salina en El Gatopardo (Il Gattopardo, 1963), reincide en ese carácter de escaparate del grupo social protagonista, definido mediante un sistema de convenciones ritualizadas que lo rigen férreamente.

La perfección estilística y narrativa de esta película mantiene al espectador sin aliento. No solamente por su hechicería visual, sino , especialmente, por la exuberancia de sus múltiples niveles narrativos de los cuales están compuestas sus secuencias memorables, por la sutilidad con la que elementos como los cuadros o la ornamentación cuentan algo de los personajes, aquello que oculta su contención, y por las dinámicas invisibles que se establecen entre ellos. No hay un solo gesto o conducta que no tenga una utilidad dramática de gran fuerza emocional, como fantasmas ocultos que hacen avanzar el relato hacia un certero e implacable retrato de un universo cerrado en sí mismo, cuyas leyes impiden la natural expresión de los sentimientos, y cuyos miserables partícipes encuentran placer en todo tipo de mutilación de la verdad, contenida la pasión hasta desdibujarse en máscaras, como los actores del majestuoso Fausto de Gounod, el aria del “M'ama non m'ama” con el que se abre la cinta, de forma parecida a como lo hiciera Visconti en “Senso” en 1954. La segunda escena viscontiniana en su superficie, el gran baile de los Beaufort, que equivaldría al de los Salina en El Gatopardo (Il Gattopardo, 1963), reincide en ese carácter de escaparate del grupo social protagonista, definido mediante un sistema de convenciones ritualizadas que lo rigen férreamente. El sentimiento central que anima la película, no es el amoroso, sino el sentimiento de pérdida, de agridulce constatación de lo que pudo y debió ser y nunca fue. Hacer visible ese sentimiento de pérdida que convierte al presente, simultáneamente con su propio transcurso, en un intento de conservar para la memoria lo que se siente y anhela. La intensidad de las emociones que los personajes viven en su interior, y la incapacidad de éstos para hacerlas emerger a la superficie, genera la necesidad de capturar y fijar el presente antes de que se convierta en pasado y se apague la luz desde la que fue contemplado, antes de que la intensidad del dolor descienda con la luz del atardecer.

El sentimiento central que anima la película, no es el amoroso, sino el sentimiento de pérdida, de agridulce constatación de lo que pudo y debió ser y nunca fue. Hacer visible ese sentimiento de pérdida que convierte al presente, simultáneamente con su propio transcurso, en un intento de conservar para la memoria lo que se siente y anhela. La intensidad de las emociones que los personajes viven en su interior, y la incapacidad de éstos para hacerlas emerger a la superficie, genera la necesidad de capturar y fijar el presente antes de que se convierta en pasado y se apague la luz desde la que fue contemplado, antes de que la intensidad del dolor descienda con la luz del atardecer. El trío protagonista es insuperable. El siempre brillante Daniel Day-Lewis es el héroe trágicamente pasivo que se sabe (equivocadamente, quizá) incapaz de dar el paso que le libere de una sociedad que secretamente desprecia, con la que no comulga y que le ahoga hasta casi literalmente encorsetarlo y diluirle en un Newland, que acaba por despreciarse a sí mismo, condenándose al dolor eterno como único medio de permanecer al lado del ser amado, de retenerlo para siempre en su corazón. Pero son las mujeres las que manejan todos los grandes eventos de la trama. Mientras los hombres flotan entre el aire viciado del humo de sus cigarros, el contenido y elegante retrato de Ellen Olenska Pfeiffer, en la mejor interpretación de su irregular pero honorable carrera, encarna la testaruda inocencia de quienes se creen libres sin serlo, y se pregunta: " Ustedes, ¿existen en su entorno?” Abocada a su destino de mera comparsa, en una farsa donde las mujeres no pueden aspirar a tener la vida propia que ella anhela más allá de existir como elemento decorativo de ese escenario suntuoso, se va apagando, hasta dejar de creer en sus sueños y se condena a sí misma a la soledad, sometiéndose a los designios de su casta y renunciando a la esencia de su belleza de paso firme y sonrisa abierta. Muertos ambos, el glorioso final de una era puede continuar su camino y languidecer plácido e indemne. El personaje central, el despiadado traidor de esta historia, es el magistralmente encarnado por la dulce May, Winona Ryder, un año después del ‘Drácula de Bram Stoker’ (Coppola, 1992), perfecta como la tímida manipuladora, tan incapaz de matar una mosca como de fraguar el destino adverso de sus semejantes. La certera arquera orquesta, invisiblemente, la traición silenciosa de una sociedad consciente de su artificiosa fragilidad y del peligro de un amor que descubren abrasador, mucho antes de que Ellen y Newland sean conscientes de él, y que se cierne amenazador sobre sus cimientos, como una sombra de la modernidad, igualdad y libertad, que daría paso al derecho al deseo, para ella tan incomprensible como desconocido, por representar el fin de ese destino cierto e inamovible, ese derecho adquirido por nacimiento en aristocrática cuna. May, hace de su ignorancia y falta de amor, un horizonte distinto del que conoce, eso es lo que le permite revolverse contra cualquier elemento que haga peligrar su posición, saber utilizar las mentiras y ardides que su microcosmos le permite. Por eso, Wharton y Scorsese le rinden cumplido homenaje a May en la que el propio Scorsese considera como escena clave de la película, cuando Newland está dispuesto a tomar la iniciativa de una separación, y ella le comunica su embarazo, que será la señal social que sancionará, a la postre, el fin de su vida.

El trío protagonista es insuperable. El siempre brillante Daniel Day-Lewis es el héroe trágicamente pasivo que se sabe (equivocadamente, quizá) incapaz de dar el paso que le libere de una sociedad que secretamente desprecia, con la que no comulga y que le ahoga hasta casi literalmente encorsetarlo y diluirle en un Newland, que acaba por despreciarse a sí mismo, condenándose al dolor eterno como único medio de permanecer al lado del ser amado, de retenerlo para siempre en su corazón. Pero son las mujeres las que manejan todos los grandes eventos de la trama. Mientras los hombres flotan entre el aire viciado del humo de sus cigarros, el contenido y elegante retrato de Ellen Olenska Pfeiffer, en la mejor interpretación de su irregular pero honorable carrera, encarna la testaruda inocencia de quienes se creen libres sin serlo, y se pregunta: " Ustedes, ¿existen en su entorno?” Abocada a su destino de mera comparsa, en una farsa donde las mujeres no pueden aspirar a tener la vida propia que ella anhela más allá de existir como elemento decorativo de ese escenario suntuoso, se va apagando, hasta dejar de creer en sus sueños y se condena a sí misma a la soledad, sometiéndose a los designios de su casta y renunciando a la esencia de su belleza de paso firme y sonrisa abierta. Muertos ambos, el glorioso final de una era puede continuar su camino y languidecer plácido e indemne. El personaje central, el despiadado traidor de esta historia, es el magistralmente encarnado por la dulce May, Winona Ryder, un año después del ‘Drácula de Bram Stoker’ (Coppola, 1992), perfecta como la tímida manipuladora, tan incapaz de matar una mosca como de fraguar el destino adverso de sus semejantes. La certera arquera orquesta, invisiblemente, la traición silenciosa de una sociedad consciente de su artificiosa fragilidad y del peligro de un amor que descubren abrasador, mucho antes de que Ellen y Newland sean conscientes de él, y que se cierne amenazador sobre sus cimientos, como una sombra de la modernidad, igualdad y libertad, que daría paso al derecho al deseo, para ella tan incomprensible como desconocido, por representar el fin de ese destino cierto e inamovible, ese derecho adquirido por nacimiento en aristocrática cuna. May, hace de su ignorancia y falta de amor, un horizonte distinto del que conoce, eso es lo que le permite revolverse contra cualquier elemento que haga peligrar su posición, saber utilizar las mentiras y ardides que su microcosmos le permite. Por eso, Wharton y Scorsese le rinden cumplido homenaje a May en la que el propio Scorsese considera como escena clave de la película, cuando Newland está dispuesto a tomar la iniciativa de una separación, y ella le comunica su embarazo, que será la señal social que sancionará, a la postre, el fin de su vida. La sombra de Wharton la hallamos expresa en la escena del faro, en el extremo de un muelle, bajo una puesta de sol de color rojo sangre; un barco navegando por un mar resplandeciente; es una escena inundada de luz y de esperanza y anhelo. “Si ella mira a su alrededor antes de que el barco pase el faro, iré con ella, estaré con ella a cualquier precio”. La sombra de Wharton, por cierto, se proyecta en Cortázar (a quien recordábamos antes), en su relato “El Manuscrito hallado en un bolsillo: ”"Mi regla era maniáticamente simple. Si me gustaba una mujer, si me gustaba una mujer sentada frente a mí, si me gustaba una mujer sentada frente a mí junto a la ventanilla, si su reflejo en la ventanilla cruzaba la mirada con mi reflejo en la ventanilla, si mi sonrisa en el reflejo de la ventanilla turbaba o complacía o repelía el reflejo de la mujer en la ventanilla, entonces había juego. La regla de juego era esa, una sonrisa en el cristal de la ventanilla y el derecho de seguir a una mujer y esperar desesperadamente que su combinación coincidiera con la decidida por mí antes de cada viaje. Entonces, el derecho de acercarme y decir la primer palabra."

La sombra de Wharton la hallamos expresa en la escena del faro, en el extremo de un muelle, bajo una puesta de sol de color rojo sangre; un barco navegando por un mar resplandeciente; es una escena inundada de luz y de esperanza y anhelo. “Si ella mira a su alrededor antes de que el barco pase el faro, iré con ella, estaré con ella a cualquier precio”. La sombra de Wharton, por cierto, se proyecta en Cortázar (a quien recordábamos antes), en su relato “El Manuscrito hallado en un bolsillo: ”"Mi regla era maniáticamente simple. Si me gustaba una mujer, si me gustaba una mujer sentada frente a mí, si me gustaba una mujer sentada frente a mí junto a la ventanilla, si su reflejo en la ventanilla cruzaba la mirada con mi reflejo en la ventanilla, si mi sonrisa en el reflejo de la ventanilla turbaba o complacía o repelía el reflejo de la mujer en la ventanilla, entonces había juego. La regla de juego era esa, una sonrisa en el cristal de la ventanilla y el derecho de seguir a una mujer y esperar desesperadamente que su combinación coincidiera con la decidida por mí antes de cada viaje. Entonces, el derecho de acercarme y decir la primer palabra."La sombra de Scorsese, por su parte, se define nítida en la escena final de París, cuando Newland es un anciano y su hijo, consciente del secreto de su padre, se compadece de él y le anima a retomar una vida con Ellen, una vida que ya no existe. Antes de caminar lentamente, se inclina hacia delante, vencido por el peso de su corazón, y levanta la cara hacia la luz , y está de vuelta en ese muelle al atardecer, y Ellen se dirige hacia él, con el rostro lleno de luz y de esperanza y de anhelo. Esta escena es el gran regalo de Scorsese a Wharton, una escritora que castiga a sus personajes por no seguir su corazón, dejando que el color se desangre de sus vidas. Y es también un regalo a su propio padre, Luciano Charles Scorsese, a quien dedica el film en su emotivo final.

Epidelirio "Ajeno al dolor, ajeno a la soledad, a la ira, al estridente berreo del vecindario vocinglero, a las turbulencias de la superficie y a las profundas corrientes subterráneas, vivía su vida ajeno a sí mismo. Pisaba en medio de la multitud con paso discontinuo y distinguía, sin esfuerzo ni alarma, el olor a putrefacción oculto en medio de los más ricos perfumes. Reconocía la maldad bajo la más seductora de las sonrisas y se preguntaba, cuál era el lugar que le estaba reservado en aquella destructiva jungla de seda, y si tendría la posibilidad de ocuparlo y qué tendría que hacer para quedarse en él.De no haberla visto a ella, nunca se habría preguntado nada, desde el día en que nació. Y, ni siquiera entonces supo que estaba naciendo en él una interrogación, una leve consciencia de estar dolorosamente desajustado con el mundo. Pero conforme la presencia de ella fue introduciéndose y creciendo en su alma, en la misma medida fueron agrietándose las paredes construidas en torno suyo, las que había levantado él, con sus manos, y las que los demás habían elevado desde el suelo al inalcanzable firmamento. Por esas hendiduras podía sentir que se escapaba el orden establecido y penetraba al tiempo un aire extraño que le embriagaba. Ya sólo quería vivir para respirar ese aire.Un día tras otro, sentía crecer la angustia, con la caída de cada hoja del calendario, y empleaba las manos para señalar, la voz para denunciar, los pies para correr. Corría hacia ella y no llegaba sino al punto de partida, extraviado por sutiles indicaciones trágicamente erróneas, que le llegaban desde amables y ponzoñosas cercanías. El azar podría, tal vez salvarle, se decía, allí donde ni el corazón ni la voluntad se revelaban suficientes para impulsarle. El peso de la consciencia le aplastaba y le empujaba al mudo holocausto.Y al final, envuelto en algodonosas brumas de intangible y letal conveniencia paralizante, él sintió sus manos helarse, helarse sus piernas y su pobre corazón. El recuerdo de ella quedó alojado en su garganta y le hizo perder el habla. La memoria de su amor y su amor mismo, sin embargo, se mantuvieron siempre vivos."

Epidelirio "Ajeno al dolor, ajeno a la soledad, a la ira, al estridente berreo del vecindario vocinglero, a las turbulencias de la superficie y a las profundas corrientes subterráneas, vivía su vida ajeno a sí mismo. Pisaba en medio de la multitud con paso discontinuo y distinguía, sin esfuerzo ni alarma, el olor a putrefacción oculto en medio de los más ricos perfumes. Reconocía la maldad bajo la más seductora de las sonrisas y se preguntaba, cuál era el lugar que le estaba reservado en aquella destructiva jungla de seda, y si tendría la posibilidad de ocuparlo y qué tendría que hacer para quedarse en él.De no haberla visto a ella, nunca se habría preguntado nada, desde el día en que nació. Y, ni siquiera entonces supo que estaba naciendo en él una interrogación, una leve consciencia de estar dolorosamente desajustado con el mundo. Pero conforme la presencia de ella fue introduciéndose y creciendo en su alma, en la misma medida fueron agrietándose las paredes construidas en torno suyo, las que había levantado él, con sus manos, y las que los demás habían elevado desde el suelo al inalcanzable firmamento. Por esas hendiduras podía sentir que se escapaba el orden establecido y penetraba al tiempo un aire extraño que le embriagaba. Ya sólo quería vivir para respirar ese aire.Un día tras otro, sentía crecer la angustia, con la caída de cada hoja del calendario, y empleaba las manos para señalar, la voz para denunciar, los pies para correr. Corría hacia ella y no llegaba sino al punto de partida, extraviado por sutiles indicaciones trágicamente erróneas, que le llegaban desde amables y ponzoñosas cercanías. El azar podría, tal vez salvarle, se decía, allí donde ni el corazón ni la voluntad se revelaban suficientes para impulsarle. El peso de la consciencia le aplastaba y le empujaba al mudo holocausto.Y al final, envuelto en algodonosas brumas de intangible y letal conveniencia paralizante, él sintió sus manos helarse, helarse sus piernas y su pobre corazón. El recuerdo de ella quedó alojado en su garganta y le hizo perder el habla. La memoria de su amor y su amor mismo, sin embargo, se mantuvieron siempre vivos."Coda¡Levanta tu cara a la luz!"La edad de la inocencia" implora poder ver, tan siquiera una vez en la vida, a la persona que amas, girando hacia ti su rostro.