Nos sentíamos excitados, especiales, unos elegidos. Eso dije en el documental. Algunos periódicos lo consideraron un buen titular y lo entrecomillaron. Hablé también sobre el ácido y el poder hipnótico que Manson ejercía sobre nosotros. No les mencioné sin embargo la simiente del mal. Cuando leo en la prensa que alguien ha sido asesinado sin motivo, sin un móvil, a causa de un brote de locura transitoria, del mal momento en el que estaba inmerso el asesino, pienso en cómo la opinión pública obvia la existencia de la maldad en el mundo. La capacidad del ser humano para infligir dolor, para hacer daño, para destruir, se manifiesta muchas veces de manera inexplicable. Para mí esa es la clave de todo este asunto: el ácido nos llevaba a traspasar puertas dimensionales a través de las cuales experimentábamos todo tipo de sensaciones. Llega un punto en que disfrutas con el sufrimiento ajeno. El dolor que causas te convierte en demiurgo, en creador; manipulas las vidas de los demás como un dios; decides quién vive y quién muere. Se trata, al fin y al cabo, de modificar la perspectiva. Éramos tan solo una comuna hippy. Manson consiguió perturbar nuestra mirada para que olvidáramos la moral, la educación y la ética, para que viviéramos en libertad, al margen del sistema, sin cortapisas ni reglas, sin miedo al castigo ni a la pena; logró dominar nuestras voluntades hasta hacernos creer que matar a cuchillazos a otras personas era algo tan cotidiano como necesario. Sin embargo, del mismo modo que existe el mal, el bien pervive en nosotros como luz y como estímulo, como algo que te lleva a darte cuenta de que tu presencia en las tres dimensiones se rige por un código de conducta que nos distingue de las fieras salvajes. Ese momento. Ese flash. Una iluminación laica que me devolvió a la realidad. Entonces me vi allí, sola, esperando a mis compañeros frente a la mansión de Sharon Tate en Beverly Hills y me sobrevino un impulso, un golpe de energía que proyectó mi cuerpo en el coche para huir de la escena del crimen como si aquello fuera un incendio. Por el camino sentí esa punzada en el alma llamada remordimiento. ¡Pero qué hemos hecho!, me dije. Más tarde testificaría ante la policía. Me convertí en la chivata y la salvadora; la más loca de todo el grupo; testigo protegido, madre soltera y amiga desleal. Luego vendría el lio aquel: el juicio y las sentencias, el espectáculo de masas, el fin del hippismo. Sea como fuere, yo sigo aquí, viva, hojeando las páginas de cultura de un diario local en las que observo, sin dejarme sorprender por la casualidad, que junto a un artículo de opinión sobre el cantante Marylin Manson aparece una crítica sobre grupo británico de rock Kasabian, nombre que sus miembros eligieron como homenaje a mi antiguo apellido.

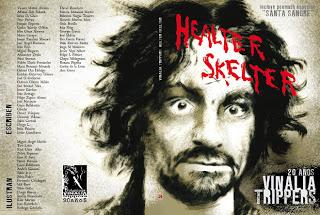

Nos sentíamos excitados, especiales, unos elegidos. Eso dije en el documental. Algunos periódicos lo consideraron un buen titular y lo entrecomillaron. Hablé también sobre el ácido y el poder hipnótico que Manson ejercía sobre nosotros. No les mencioné sin embargo la simiente del mal. Cuando leo en la prensa que alguien ha sido asesinado sin motivo, sin un móvil, a causa de un brote de locura transitoria, del mal momento en el que estaba inmerso el asesino, pienso en cómo la opinión pública obvia la existencia de la maldad en el mundo. La capacidad del ser humano para infligir dolor, para hacer daño, para destruir, se manifiesta muchas veces de manera inexplicable. Para mí esa es la clave de todo este asunto: el ácido nos llevaba a traspasar puertas dimensionales a través de las cuales experimentábamos todo tipo de sensaciones. Llega un punto en que disfrutas con el sufrimiento ajeno. El dolor que causas te convierte en demiurgo, en creador; manipulas las vidas de los demás como un dios; decides quién vive y quién muere. Se trata, al fin y al cabo, de modificar la perspectiva. Éramos tan solo una comuna hippy. Manson consiguió perturbar nuestra mirada para que olvidáramos la moral, la educación y la ética, para que viviéramos en libertad, al margen del sistema, sin cortapisas ni reglas, sin miedo al castigo ni a la pena; logró dominar nuestras voluntades hasta hacernos creer que matar a cuchillazos a otras personas era algo tan cotidiano como necesario. Sin embargo, del mismo modo que existe el mal, el bien pervive en nosotros como luz y como estímulo, como algo que te lleva a darte cuenta de que tu presencia en las tres dimensiones se rige por un código de conducta que nos distingue de las fieras salvajes. Ese momento. Ese flash. Una iluminación laica que me devolvió a la realidad. Entonces me vi allí, sola, esperando a mis compañeros frente a la mansión de Sharon Tate en Beverly Hills y me sobrevino un impulso, un golpe de energía que proyectó mi cuerpo en el coche para huir de la escena del crimen como si aquello fuera un incendio. Por el camino sentí esa punzada en el alma llamada remordimiento. ¡Pero qué hemos hecho!, me dije. Más tarde testificaría ante la policía. Me convertí en la chivata y la salvadora; la más loca de todo el grupo; testigo protegido, madre soltera y amiga desleal. Luego vendría el lio aquel: el juicio y las sentencias, el espectáculo de masas, el fin del hippismo. Sea como fuere, yo sigo aquí, viva, hojeando las páginas de cultura de un diario local en las que observo, sin dejarme sorprender por la casualidad, que junto a un artículo de opinión sobre el cantante Marylin Manson aparece una crítica sobre grupo británico de rock Kasabian, nombre que sus miembros eligieron como homenaje a mi antiguo apellido. Relato para Helter Skelter, el número 14 (especial 20 años) de la legendaria revista Vinalia Trippers