Traducción de Lluís Maria Todó

Traducción de Lluís Maria Todó

Introducción de Juan Manuel Bonet

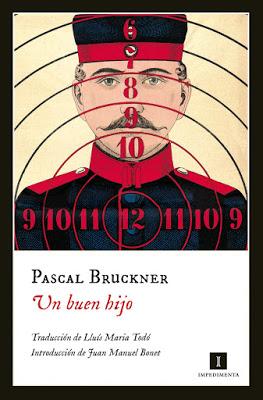

Un buen hijo es la historia de un amor imposible. El amor a un individuo despreciable. Un fascista autoritario y mujeriego que es a la vez un hombre culto y de firmes convicciones, y que resulta ser el padre del propio Bruckner.

Semejante conflicto filial da paso a una maravillosa novela de formación, personal e intelectual, de quien es uno de los escritores más sólidos y controvertidos del panorama actual de las letras francesas. El hijo adulto se enfrenta en primera persona y sin ningún tipo de máscara narrativa a un personaje por el que siente, a un tiempo, rechazo y compasión, en un relato que nace del odio pero que va adquiriendo un inesperado y reconfortante tinte de ternura. Semejante giro acaba por sorprender al propio narrador. Bruckner no puede culminar su particular condena al padre, y ve cómo el inspirador rencor de partida se va derritiendo para dejar paso a un tímido cariño, que no comprensión, y a la certeza definitiva de que no es posible juzgar de forma absoluta los comportamientos ajenos.

Mi madre está orgullosa de mi fe ardiente, pero le da miedo que algún día quiera hacerme cura. Le he comentado la posibilidad de entrar en el Seminario Menor; me levanto a las seis de la mañana para ayudar a misa en el externado Saint-Joseph de Lyon, el colegio de jesuitas en el que estoy estudiando. Es una misa rezada, es decir, corta, yo no estoy preparado para ayudar en las ceremonias solemnes, que requieren una liturgia compleja. Cuando me pierdo, hago la señal de la cruz para disimular. A esa hora matinal, en la iglesia hay poca gente, tan solo en los rincones alguna beata recién salida de la cama que musita sus oraciones. Soy el niño-que-le-hace-la-pelota a Dios: me embriaga el olor del incienso, tal como se embriaga el cura que llena las vinajeras y se mete un trago de vino peleón, un blanco de ínfima calidad, a las siete de la mañana. A los monaguillos nos da un ataque de risa al ver sus ojos vidriosos. Enciendo los cirios con alegría, me gusta ese momento de recogimiento antes de las clases. Comulgo, me encanta el sabor de la hostia, ese pan ázimo que se funde bajo la lengua como una oblea. Eso me llena de fuerza; balbuceo mis fórmulas en latín sin comprenderlas, cosa que las hace aún más hermosas. Ayudo a misa con furia de adulador; quiero sacar las mejores notas en el paraíso. Cuando desvío la mirada, me parece que Jesús me está guiñando el ojo a mí, afectuosamente.

Dos años más tarde, durante mi comunión solemne, me entrego a una orgía de bondad. Sonrío a todo el mundo, el Ángel del Bien en persona habita en mí. Husmeo con voluptuosidad mi nuevo misal de cantos dorados cuyas páginas parecen susurrar cuando las pasas. Voy flotando con mi túnica blanca por encima del suelo, me sumerjo en la unción. Tías y tíos me cubren de besos que yo a mi vez prodigo a mis primos, sin escatimar. Ese celo colma a mi madre de orgullo y de una secreta inquietud. Está bien creer, pero con mesura: la buena villa de Lyon, antigua capital de la seda, ahora está llena de curas miserables, vestidos con sotanas manchadas y zapatones rotos, que son las víctimas de la jerarquía, las cabezas de turco de los chavales, los proletarios de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muchos de ellos mueren jóvenes, agotados y maltratados.

-Métete en la cama, venga, que ya es tarde.

-Sí, mamá, ahora mismo. Solo un minuto, aún no he terminado.